中国弱势群体社会资本的特点分析

张礼建,陈利波,刘冰洁

(重庆大学公共管理学院,重庆 400044)

中国弱势群体社会资本的特点分析

张礼建,陈利波,刘冰洁

(重庆大学公共管理学院,重庆 400044)

从社会资本的关系网络维度、制度规范维度、社会组织维度和价值观念维度四个方面详细探讨了转型期中国弱势群体社会资本的特点,得出了弱势群体的这四种社会资本类型之间的关系,提出了有效提升转型期中国弱势群体社会资本的实现路径。

弱势群体;社会资本;特点;路径

科尔曼认为,“社会资本是影响个人行动能力以及生活质量的重要资源。因此,人们尽力创造这种资本”[1]。对不同社会群体的社会资本特点的分析可以更深入地把握特定群体的存在状况与成因,而“社会弱势群体(social vulnerable groups)是一个分析现代社会的经济利益分配和社会权力分配的不平等以及社会结构不协调、不合理的概念”[2]。社会资本是弱势群体可利用的一种有效资源,可以为其提供行动便利、发展机会、社会支持等。目前,中国正处于急剧的社会转型时期,探讨转型期中国弱势群体社会资本的特点,分析弱势群体提升和优化其社会资本的可能实现路径,无疑对该群体走出困境及其相关制度设计都具有十分重要的现实意义。

笔者从关系网络、制度规范、社会组织和价值观念四个维度探讨弱势群体社会资本的特点,在分析基础上得出这四种社会资本类型之间的关系,从而逻辑地提出提升和优化弱势群体社会资本的实现路径。

一、社会关系网络资本的特点

任何人、任何群体都拥有一定社会关系网络中的社会资本,弱势群体也概莫能外,只是社会资本存量多少而已。布尔迪厄在《社会资本随笔》中,将社会资本定义为“实际的或潜在的资源的集合,这些资源与由相互默认或承认的关系所组成的持久网络有关,而且这些关系或多或少是制度化的”[3]。由此,我们可理解为,社会资本以关系网络的形式存在,是一种体制化的网络关系。

(一)中国社会性弱势群体社会关系网络面窄、层次低、效益差

与所有社会成员一样,弱势群体的社会关系网络主要由血缘关系、宗法关系、地缘关系、业缘关系等构成。虽然弱势群体与其他社会成员的人际关系网络构成类型相同,但二者在人际关系网络的面、层次、质量上却呈现出巨大的差异。

在现代社会,对绝大多数社会成员而言,职业不再仅仅是其谋生的手段,更是生活的核心。职场已成为社会成员人生大部分时间的投放地,业缘关系逐渐成为个人社会关系网络的的基础,并发挥着主导性作用。对个体而言,社会关系对其求职过程及职业类别的选择有着非常重要的影响。对大部分弱势群体而言,其业缘关系的形成大都建立在血缘关系、宗法关系及地缘关系之基础上。

目前,中国正处于社会转型期,产业升级、企业转制、机构改革、结构调整、制度变迁等对社会成员的就业状态造成一定程度的冲击,工作的变动性和流动性大大增强。虽然弱势群体可以通过亲朋好友等社会关系重新构筑自己的业缘关系,但是其业缘关系却具有很强的不稳定性。弱势群体在其工作期间,通过亲朋好友的相互介绍从而逐渐拥有同事、职场朋友,形成一定的职场关系。但是,因为弱势群体的就业领域较小,工作稳定性较差,因此,他们可能因为工期结束或者工作调整等多种原因随时变动工作,甚至变换工作地点,不利于其业缘关系的发展,甚至使得他们新建立的还没有稳定的业缘关系从此断裂。

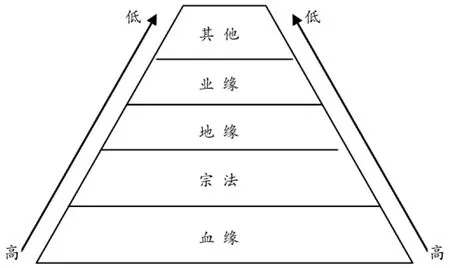

由于弱势群体职业状态的不稳定,业缘关系在其社会关系网络中并不占主导位置,血缘、宗族和地域网络依然是其最主要的社会关系。与非弱势群体相比,弱势群体的社会关系网络各要素的重要性呈倒立状态(图1)。业缘关系及其他社会关系,对弱势群体的影响越小,其重要性也越低。然而,当今社会,业缘关系是个体发展的关键因素。但是,弱势群体的职业状态,决定了他们在“差序格局”的社会网络关系中,社会关系网络层次难以得到提升,形成的微薄而又脆弱的业缘关系对其发展的作用低效甚至无效。

图1 个人关系网络类型地位图

(二)社会关系网络呈现“内强外弱”且拓展难状态

在社会转型期,个体或群体的社会关系除了血缘关系、邻里关系、业缘关系等,更重要的是表现为利益关系,尤其是经济利益关系。马克思和恩格斯认为:“人们奋斗所争取的一切,都同他们的利益有关。”[4]他们还认为:“每一个社会的经济关系首先是作为利益表现出来的。”[5]捷克著名学者奥塔·锡克认为:“人们的需要和利益是经济活动的最主要的、最直接的和客观决定的动力。”在众多利益中,经济利益是最基本的、最基础的利益,对其他利益具有决定性作用。同样,经济利益关系是个体或群体社会关系中最基本的关系,对其他社会关系的发展和优化发挥着基础性作用。

弱势群体经济地位和社会地位都比较低,这在一定程度上制约了其人际交往的水平和质量的提升,进而制约了其社会关系的拓展。人际交往是一种带有互利性和功利性的互动行为,主体在互动过程中都希望实现个人利益最大化。基于业缘关系的人际交往更是突出了交往的利益性,特别是经济利益。个体的经济地位,参与经济活动的水平以及获取经济资源的能力往往影响着人际交往的广度、深度和强度,进而反映出个体被尊重和被认可的程度。弱势群体在经济地位上明显处于劣势,参与经济活动的水平较低,获取资源的能力较差,决定了其人际交往的广度、深度和强度水平难以得到提升,因而被社会认同和尊重的程度较低。例如,在一项对农民工的调查中,当农民工被问及“城里人对你的态度如何”时?选择“非常友好”和“友好”者只占26.7%,而认为城市居民对他们带有“歧视”、“敌意或戒备”者却占到 65%以上[6]。

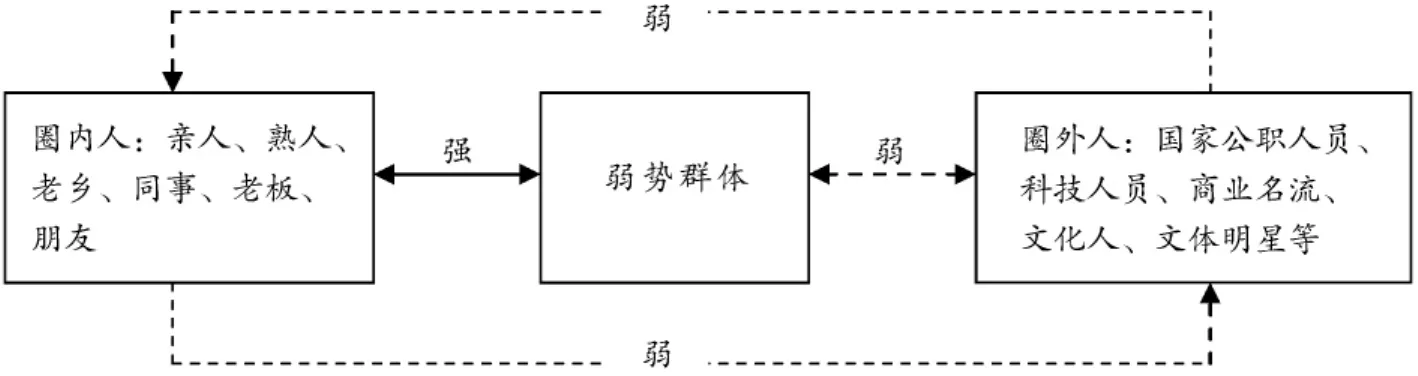

同时,人际交往也取决于交往主体之间是否有共同语言,包括价值观、兴趣爱好、利益需求等。人们相互沟通的能力和获取信息的能力取决于他们在多大程度上拥有共同的语言[7]。为此,共同语言是人际交往的重要条件。如果把与弱势群体有密切关系的人员称为“圈内人”,则其余的社会人员都是“圈外人”。与弱势群体有较多共同语言的人群是那些“圈内人”,而“圈外人”与弱势群体的距离相对较远,他们之间交流互动的机会和频率会小很多。为此,弱势群体与社会成员的交往呈现出“内强外弱”、异质性较差的特点。如图2所示,弱势群体与社会地位较高的人群,如公职人员、科技人员、商业名流等之间的关系强度很弱;与之有强关系的人群是与他们有着大致相同处境的亲人、熟人、老乡等;同时,社会地位较高的人群与和弱势群体有着强关系的人群之间也是一种弱关系。这就决定了弱势群体获取的信息和知识在很大程度上具有重复性、无效性,构建多层次、全方位的社会关系网络的能力较弱,人际交往的广度、深度和层次难以延伸。

图2 弱势群体人际交往强度图

(三)社会交往成本不高,费用承担困难

社会关系是一种互惠性的关系,需要精心经营和大量投入,包括金钱、时间、情感等,并且这种投入是长期的和持续的。没有一定的投入,就不可能有广泛的、高质量的关系网络。这种投入形成了社会交往的成本。

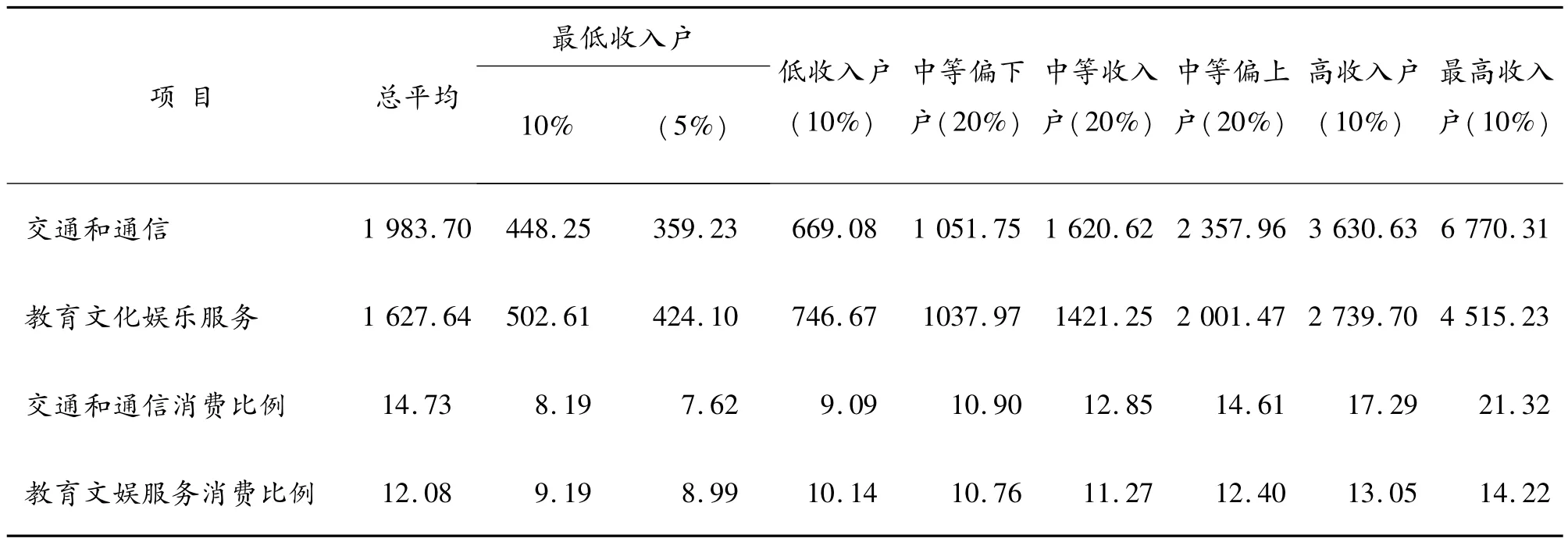

在当今社会,如果社会交往的成本用货币度量的话,则主要表现为各种交通通信费用的支出以及参加各种社会活动,包括文化娱乐活动等支出。个体各种交通通信费用以及各种社会活动的支出水平直接反映出个体社会关系网络的宽度、密度水平。对不同个体或群体来说,社会交往的成本呈现出较大的差异。就交通通信消费而言,根据表,2010年,全国城镇居民人均交通和通信费用支出1 983.70元,按居民收入的五等分看,中等收入户以下的城镇居民平均消费水平都明显低于全国平均水平,其中困难户、最低收入户和低收入户分别为359.23元、448.25元、669.08元,而最高收入户的消费为6 770.31元,分别是前三者的19倍、15倍、10倍。从交通通信消费在全部消费性支出中的比例看,困难户、最低收入户和低收入户分别为7.62%、8.19%、9.09%,最高收入户为21.32%,前三者远远低于后者。同样,教育文化娱乐服务消费水平也呈现类似的情况。

表1 2010年按收入等级城镇居民人均部分消费性支出情况 单位:元,%

弱势群体大都处于低收入水平。在各种消费中,他们优先考虑的是满足最基本的生存需要,即衣、食、住需要,而社会交往并不特别重要。2010年,困难户、最低收入户、低收入户的城镇居民衣、食、住人均消费占人均可支配收入的68%、62%、52%,占全部消费支出的比例分别为68.72%、67.53%、65.57%。而最高收入户衣食住人均消费占人均可支配收入的29%,占全部消费支出的比例为46.23%。从中可以看出,弱势群体社会交往成本不高,反映出弱势群体社会交际范围狭窄,制约了其社会交际的扩展。

当今社会是信息高度发达的社会,个体获取和掌握信息的数量和质量成为个体发展的关键性资源。个体只有通过各种通信方式以及参加各种社会文化娱乐活动才能最快掌握最新信息资源。但是,文化娱乐生活毕竟是一种享受型消费,比生存型消费的层次高,需要有较强的经济实力作为后盾,因此,它并不是每个人都能够承担。对弱势群体而言,他们参加文化娱乐活动的基础性条件明显不足。

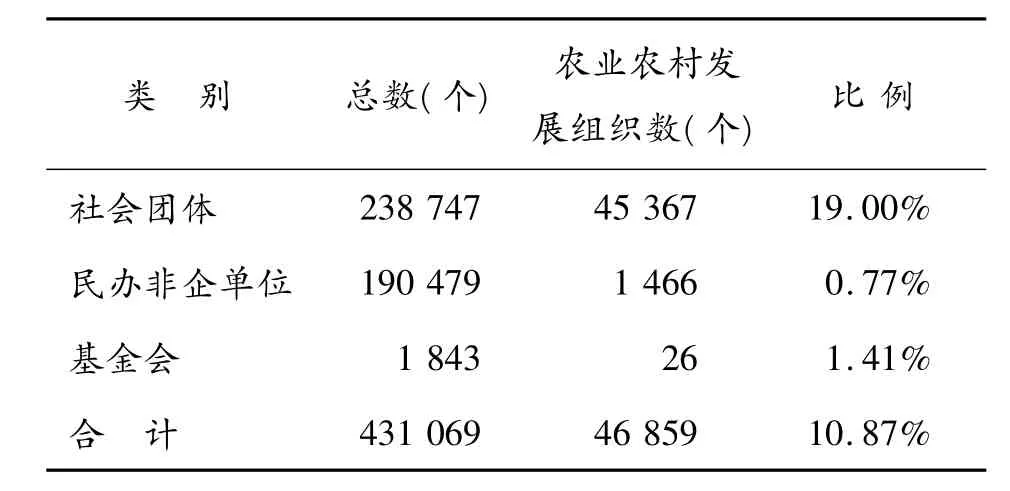

如图3所示,从O点到A点,随着投入的增加,弱势群体的社会关系资本不断积累,但当积累到一定水平时,投入的增加并不会带来积累的增长,投入只是巩固和维持现有的社会关系,此时社会关系资本积累达到一种相对较稳定的状态,如图中AB所示。当社会交往的成本超过弱势群体可支付的限度时,社会关系资本开始缩减,如图中BC所示。

图3 关系资本与成本投入关系图

二、社会制度规范资本的特点

制度规范是调节人与人之间关系和活动的一系列规则,提供的是人类在其中相互影响的框架,使协作与竞争的关系得以确认,从而构成社会,特别是构成一种经济秩序[8]。转型期,中国社会结构的松动使得原有制度规范出现失灵,从而使得该群体不能在应有的社会制度规范下获得必要的社会资本,使其在社会中处于一定的弱势状况。

(一)制度规范资本存量不足,质量不高

从社会学分析看,弱势群体社会制度规范型资本积累的数量和质量与其政治参与水平正相关。美国学者奥罗姆认为,就经济地位而言,在社会等级的分层结构中处于较好地位的人,其政治参与的比例也较高[9]。弱势群体处于社会分层结构的底端,远离权力中心,表现出政治冷淡。

社会关系网络资源的贫乏,致使弱势群体的交往或流动难以触及到上层或决策层,以致于决策者在设计涉及弱势群体切身利益的制度决策时,很少或根本听不到他们的真实声音。目前,中国政治参与和利益表达的主要途径有人大制度、政协制度及信访制度等,从代表构成看,弱势群体代表微乎其微。以人大制度为例,十届全国人大代表中,工人农民代表占代表总数的18.5%。可是,这些工人农民并非都是弱势群体,也并非完全代表弱势群体利益。这就使得真正的弱势群体直接参与公共政策制定的可能性非常小。

代表与选民是源与流的关系,代表要对选民负责,要倾听选民的声音,了解选民的想法。但是,在代表中却存在着一部分代表履职不认真的现象。湖南省怀化市人大常委会2001年7月对部分人大代表进行了一次无记名调查,结果表明:与选民或选举单位保持“经常联系”的只占35%;在闭会期间,代表个人主动开展活动的情况只有23.9%。据一份调查资料反映,各级人大代表每年用在代表职务上的活动时间是5天,其中每年例会是4天,只有一天可与选民沟通;省级代表每年用在代表职务上的活动时间是10天,其中8天是开会,只有两天与选民沟通;全国人大代表每年用在代表职务上的活动时间是20天,其中开会是15天,与选民沟通的时间不足5天[10]。弱势群体直接进行政治参与的机会较少,加上其利益代表履职不充分,使得弱势群体形成和积累制度规范资本的有利条件大大减少,难免导致与其利益相关的制度规范数量不足,质量不高。

(二)制度规范资本受重视程度偏低,增长受限

转型期,弱势群体的规模在一定程度上可能扩大,从制度上保护弱势群体权益的重要性越来越凸显。制度规范逐渐成为弱势群体争取和维护自身权益的最有效工具。中国在宪法和法律中对弱势群体的权益作出了具体规定,且为了促进社会公平,有关弱势群体的各种具体法规政策将会更加细化和完善。然而,作为这些制度的直接受益者——弱势群体对之的认知水平偏低。

来自中国社科院程恩富的国情调研调查数据显示:企业职工对《劳动法》、《工会法》、《劳动合同法》、《集体合同法》、《安全生产法》、《妇女权益保护法》、《企业劳动争议处理条例》、《公司法》、《破产法》等涉及其切身利益的法律规章了解的比重分别为62.4%、24%、25.5%、12.5%、38.4%、16.7%、9.6%、23.6%、9.8%,对以上法律法规都不了解者占16.2%。同样,在王桂芬的《转型期弱势群体法律价值观初探》一文中,在其设计的问卷中问及弱势群体“您懂得一些最基本的法律常识吗?”的答案中大约70%的人选择了“懂得一点”或“懂得很多”;有31.5%的人选择了“几乎不懂”或“没必要懂”。

法律规范在各种制度中具有绝对的强制性和权威性。公民尤其是弱势群体的法制意识还比较薄弱,一方面使得他们不会知法、用法,另一方面也使得法律规范本身的完善受到制约。法律规范是公民集体意志的体现,法律规范的修订与完善也依赖于公民的参与和推动。显然,弱势群体较强的法制意识以及较弱的参与法律规范活动的能力,在很大程度上制约了权威性社会资本的形成和积累。

(三)制度规范资本处于潜在静止状态,有待开发

制度规范的设计一方面在于约束公民的行为,另一方面也为公民解决有关切身利益提供制度化渠道。可是,当制度化的渠道不能有效解决公民关切的社会问题时,非制度化渠道便成为人们选择的方式。弱势群体往往由于公民意识、法治意识、民主意识较低,学习能力较差,接受新知识、新事物较慢且主动性较差,导致在处理与自身利益相关的问题时更容易漠视制度规范,采取非合法、非理性甚至极端的方式。

在王桂芬的调查中,弱势群体面对自己的合法权益受到损害时采取的维权方式中,有64.6%的受访者选择到法院告状、向上级反映、向媒体投诉等积极维权方式,其中选择诉诸法律的不足30%。另有25%的受访者选择了不知该怎么办或忍气吞声,更有9.9%的受访者选择了鱼死网破和以后找机会报复等非法维权方式。多达35%的人没有选择制度化的方式维护和争取自身权益,表明弱势群体对现行法律规范制度的利用率还较低,制度规范型资本仍处于相对静止的状态,可开发的空间很大。

制度规范型社会资本处于相对静止状态还表现为制度规范功能的失效。公民的非理性、非合法行为会导致制度规范失效,而制度规范本身及其运行过程中存在的问题也会使其失去应有的功能,从而使得公民反映的问题通过正常渠道得不到有效解决。2004年,中国社科院发表了一份《信访的制度性缺失及其政治后果》的调查报告,报告显示在对上访者的问卷调查中,90.5%表示“让中央知道情况”,88.5%表示“为了给地方政府施加压力”,但通过上访解决问题的成功率并不高,成功率只有2‰。

三、社会组织资本的特点

在西方国家,社会组织也被称为“非政府组织”、“第三部门”、“非营利组织”、“民间组织”和“社团组织”等。普特南把自愿性组织直接称为社会资本,认为“社会一旦启动,是有助于提供社会资本和支持合作的”[11]。社会组织是弱势群体提高其组织化程度,增强其社会影响力的重要途径。

(一)主体社会组织参与率低,社会组织资本存量稀少

当前,社会经济增长速度加快,社会分化程度加大,利益格局差距加深,强势、弱势群体分野明显。一个社会集团力量的大小,往往不取决于它所包含成员数量的多少,而取决于它的组织程度或组织形态[12]。

从数量上看,弱势群体数量庞大,但其影响力却很微弱,与其自身的组织化程度低密切关联,而其组织化程度又与其组织参与成正比。弱势群体由于人际交往面较小、生活空间较狭窄、思想比较闭塞,人际交流和联合较少或水平不高;对整个社会的理解和觉悟程度较低,对通过社会团体组织提升自身地位、维护自身利益的重要性认识不足,致使其几乎不可能自觉地、主动地、积极地去组建或加入社会组织,导致较低的组织参与率。2004年底,中国每万人拥有非政府组织数2.2个,而其他国家则高出很多,如法国已超过110个、日本近100个、美国超过50个、阿根廷超过25个、新加坡达到14.5个、巴西为13个。

参与社会组织,可以使社会成员在社会组织中体会到归宿感、责任感、集体荣誉感,同时也可以为他们提供释放不满情绪、过度压力的空间,从而大大减少社会成员心理问题的发生甚至过激行为的爆发。“当—个社会中各种成分缺乏有组织的集团,或无法通过现成的有组织的集团充分代表自己的利益时,—个偶然的事件或—个领袖的出现都有可能触发人们蓄积的不满,并会以难以预料和难以控制的方式突然爆发”[13]。因此,对弱势群体来说,参与社会组织更加重要。调查发现,参加社会组织可使农民工心理问题发生比率降低64.8%,但目前中国仅有13.8%的农民工参加了社会组织。整体而言,大部分弱势群体没有参与到社会组织中,其社会组织资本存量稀少。

(二)社会组织资本具有地区和行业差异性,积累难度较大

据统计,1989年初,全国性社团已经发展到1 600多个,地方性社团则猛增到20多万个;截至2006年底,全国性社团达18.6万个①1988年-2004年间,中国非政府组织数量年均增长近28%,2004年的单位数字是1988年的65倍,参见殷国俊文章《我国非政府组织发展状况》,中国统计,2005年第12期。。但是,由于经济发展、文化教育、科技水平、公民意识等方面呈现出东、中、西差异性,进而使社会组织的发展也呈现出东、中、西地区差异,且各个地区内部也呈现出不均衡(表2)。就城乡而言,社会组织主要集中在城市。因此,弱势群体在参与社会组织和积累社会组织资本方面整体上也呈现出地域差异性。

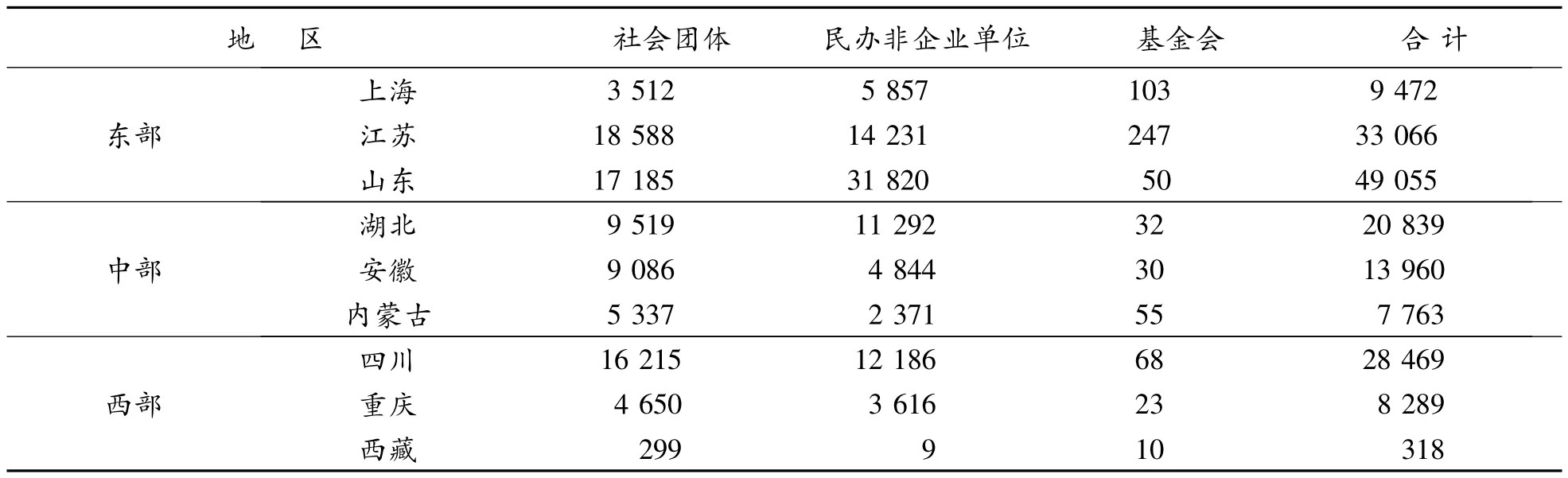

此外,中国社会组织的发展还呈现出行业差异,与弱势群体有关的社会组织的发展不足。据统计,公益服务类和利益代表类的非政府组织仅各占6%,政治领导类非政府组织只占1%;在48家利益代表类社团中,有27家为优势群体服务,有17家为中间群体服务,只有4家为弱势群体服务[14]。数量庞大的农民群体是弱势群体的重要组成部分,但有关农业农村发展的社会组织却明显不足,在整个社会组织中所占比例较低(表3)。由于与弱势群体有关的社会组织的发展数量不足,客观上限制了弱势群体自由选择社会组织的范围扩展,从而增加了弱势群体积累社会组织资本的难度。

表2 2009年东、中、西部社会组织情况 单位:个

表3 2009年农业农村社会组织发展情况

(三)社会组织资本发展质量不高,效益较差

弱势群体社会组织资本的积累和发展与社会组织的发展水平密切相关。由于中国社会组织发展起步较晚,社会组织的发展还不成熟,NGO组织专业化、职业化能力仍较低。2009年末,中国社会组织职工总人数为5 446 666人,其中拥有大学专科学历者为908 676人,约占16.68%;拥有大学本科及以上学历者为49 102人,约占0.90%;拥有助理社会工作师和社会工作师职业资格者为9 528人,约占0.17%。中国社会组织的发展整体上呈现出非专业性和非职能性。同样,与弱势群体有关的社会组织也不例外,造成社会组织不能很好地为弱势群体服务,从而使弱势群体社会组织资本的发展呈现出质量不高和效益较差的特点。

四、社会价值观念资本的特点

Collier认为,社会资本是一个社会内在的社会及文化的凝聚,是影响民众相互关系的准则和价值观,是嵌入社会中的惯例。同样,Edwards也认为,广义的社会资本是指嵌入民众之中并为民众所拥有的准则和价值观,它们是维系集体和社会约定关系的结果。作为社会价值观念形态的社会资本,它反映了人们在交往互动过程中的一种精神状态。

在转型时期,不仅是经济体制与社会结构的转型,也是社会思想行为模式的转型。弱势群体在其劣势的生活环境中形成了一套与之匹配的生活行为方式、行为规范和价值观念等,即“亚文化”,并通过他们的思想、态度、行为予以表现。与市场经济体制下的竞争意识、效率意识、自主意识、法制意识、开放合作意识、互惠共享等意识不同,弱势群体普遍还存在着保守消极、怀旧、浮躁、迷茫、自卑、压抑、边缘甚至对立报复等心理。弱势群体的这种“亚文化”状态,使他们与社会主流文化意识呈现出相脱离的现象,逐渐滑向社会的边缘,不能广泛参与到社会活动中,从而处于一种孤立或自我封闭的境地,自暴自弃,信奉一种不求进取,只求眼前利益或安于享受的价值观念,相信“宿命论”。因此,弱势群体的社会价值观念具有落后性、固化性,与现代社会主流文化的融合度低。

五、结语

社会关系网络资本、社会制度规范资本、社会组织资本以及社会价值观念资本共同构成了弱势群体社会资本系统,每一种社会资本类型都是系统中不可或缺的组成部分,彼此相互影响,相互促进,密不可分。为此,本文根据各种社会资本类型的易变性从低到高的变化思路依次考察了弱势群体四种社会资本的特点。

对弱势群体而言,由于他们薄弱的经济实力和社会地位,使得他们的人际交往范围难以延伸,从而使得社会关系网络资本难以跳出“原地”。社会制度规范的制定需要经过一定的程序,因此一旦制定便在一定时期内具有了较强的稳定性。但是,社会制度规范会随着其运行环境的改变以及制定者、约束对象的利益关系调整而发生变化,从而使其朝着有利于弱势群体的方向发展。相对社会关系网络资本而言,弱势群体的社会制度规范资本的改善要稍微容易一些。目前,中国社会组织已有初步发展,只要逐渐进一步完善和发展社会组织,鼓励弱势群体参与社会组织,弱势群体的社会组织资本将会得到很大提升。最后,对于弱势群体的社会价值观念资本,弱势群体落后、封闭的价值观念可以通过加强教育培训得以改善,从而使他们的价值观念向社会主流价值观靠近。

社会资本是弱势群体可用的有效资源,但弱势群体积累和利用社会资本的能力和水平较差,社会资本存量较少。提升弱势群体社会资本存量的路径在于:(1)在发挥传统社会关系网络资本基础上,积极构建社会制度规范型资本和社会组织型资本,提高社会资本总量。(2)努力促进潜在的静态的社会资本向现实的动态的社会资本转化,提高社会资本的使用效益。社会资本是动态的实践概念[15]。社会资本具有现实性,只有当社会资本被行动者调动和利用的时候,它才能给行动者带来便利。(3)提高弱势群体的素质,使其成为现代公民,是提升其社会资本存量,优化其社会资本结构的根本。

[1]詹姆斯·科尔曼.社会理论的基础[M].邓方,译.北京:社会科学文献出版社,1999:371.

[2]赵宇.论非政府组织与社会弱势群体[J].中国流通经济,2005,19(9):27-30.

[3]PIERRE BOURDIEU.The forms of Social Capital[M]//Richardson,J.G.Handbook of Theory and Research in the Sociology of Education.New York:Greenwood press.1986.

[4]马克思恩格斯全集(第1卷)[M].北京:人民出版社,1956:82.

[5]马克思恩格斯全集(第18卷)[M].北京:人民出版社,1964:307.

[6]安民兵,张传文.社会资本与农民工的弱势地位——基于W市的实证研究[J].山东省农业管理干部学院学报,2008,23(3):113-116.

[7]NAHAPIETR J.Sumantra Ghoshal:Social Capital,Itellectual Capital and the Organizational Advantage[M].Academy of Management Review,1998:253.

[8]诺斯.经济上的结构与变革[M].历以平,译.北京:商务印书馆,1992:195.

[9]奥罗姆.政治社会学[M].张华清,等译.上海:上海人民出版社,1989:286.

[10]郝铁川.人大代表专职化是一个渐进过程[N].法制日报,2003-04-24.

[11]JAN W.VAN DETH,MACRO MARAFFO,KEN NEWTON AND PAUL F.whitey:Social Capital and European Democracy[M].London and New york,2002:28-29.

[12]刘保国.关于建立弱势群体社会组织的思考[J].科学社会主义,2007(1):109-112.

[13]加布里埃尔·阿尔蒙德,小鲍威尔.比较政治学:体系、过程和政策[M].上海:上海译文出版社,1987.

[14]杨炼.论非政府组织与社会弱势群体的利益表达[J].湖北社会学,2008(10):30-33.

[15]刘少杰.后现代西方社会学理论[M].北京:社会科学文献出版社,2002:239.

Analysis of the Social Vulnerable Groups’Social Capital Characteristics in Transition

ZHANG Lijian,CHEN Libo,LIU Bingjie

(School of Public Administration,Chongqing University,Chongqing 400044,P.R.China)

This paper discussies on the social vulnerable groups'social capital characteristics in transition from dimensions of relationships networks, norms, social organizations and values, point out the relationships of the four types of social capital,put forward the effective paths to promote the social vulnerable groups'social capital in transition.

social vulnerable group;social capital;characteristics;path

G912.64

A

1008-5831(2013)01-0142-07

2012-03-29

教育部立项课题“城市社会性弱势群体利益诉求机制研究”(10XJA840003)

张礼建(1963-),男,四川达州人,重庆大学公共管理学院教授,主要从事公共政策研究。

(责任编辑 彭建国)