国有民营模式:公共服务“逆市场化”的选择

王欢明, 诸大建

(1. 大连理工大学 公共管理与法学学院, 辽宁 大连 116024;2. 同济大学 经济与管理学院, 上海 200092)

自“新公共管理运动”以来,公共服务的市场化供给是政府改革的主流方向之一,并在20世纪90年代达到顶峰。然而,近年来公共服务的供给出现了“逆市场化”的现象,即政府将之前外包等民营化的公共服务收回重新由政府主导提供[1-3]。不少国家正在重新审视已走过的公共服务私有化或外包等民营化道路,并认为公共服务本身是一项公共权利,其消费的非竞争性特点反映了民主对政治平等的要求[4]。在这种背景下,不少国家产生了新的公共服务发展方向,例如在英国和澳大利亚,强制性的竞争性招标手段被废除;在新西兰,其对“新公共管理运动”进行了修正,重新强调政府的角色以更好地向公众输送服务;在美国,地方政府开始出现了“逆市场化”的现象,即将原有合同外包出去的公共服务重新收归国有[5];在中国,公共医疗卫生、城市公交服务、基础教育等领域的市场化改革在21世纪初被视为一种失败,公共服务出现了大规模的逆市场化运动[6],例如2009年中国国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》,提出要强化政府在基本医疗卫生制度中的责任,使得各地政府陆续出现了回购民营医院的举动。

实质上, “逆市场化”运动是对以往公共服务民营化进行反思的基础上的选择, 正如魏伯乐等在《私有化的局限》中指出: 私有化是件好事, 但有局限性[7]。“逆市场化”现象, 并不是完全摒弃市场化机制, 也不是回归到政府直接垄断供给的模式, 代替的是地方政府通过加强自身权力来对市场管制,通过对垄断进行管制以及降低政府在合同外包中的交易成本问题, 追求公益性与效率性的双重标准。 一方面发挥政府的宏观调控与管理的机制,采用国有产权形式确保公共服务的公益性特征; 另一方面继续采用市场机制运营,确保公共服务供给的高效率特征; 此外,政府部门也逐渐意识到了公共参与的重要性, 并逐渐有意识地引导公民参与。 因而,本文试图从理论与案例两层面来研究公共服务“逆市场化”所带来的政府、市场和公众三方主体合作所形成的国有民营模式,即该种新模式形成的原因、合作机理及实践应用。

一、 公共服务现有的治理模式比较

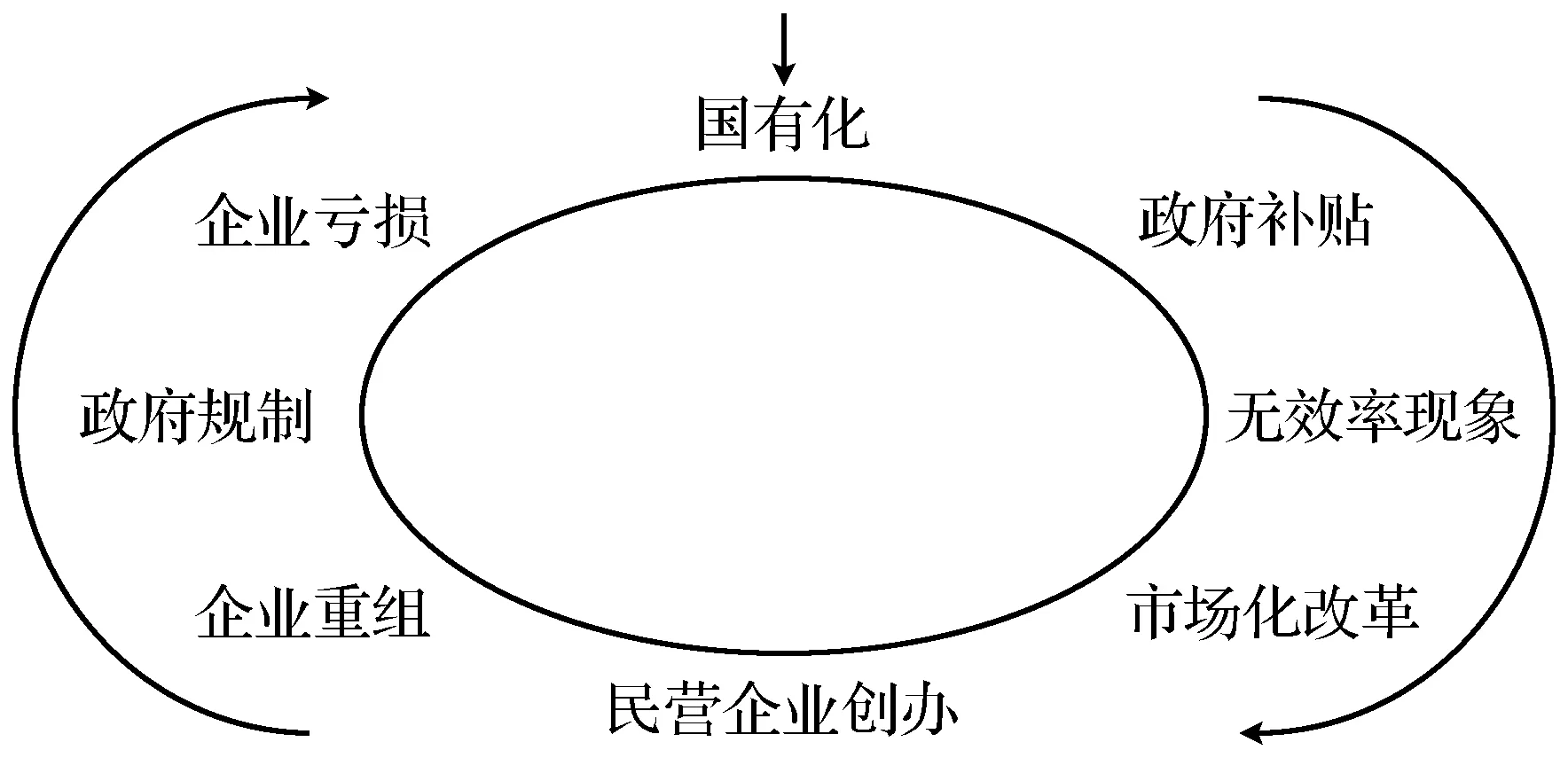

20世纪以来,世界上很多国家的公共服务治理模式选择,直接体现的是政府角色与市场角色之间的相互替代过程,见图1。

图1 政府与市场角色的转换

从20世纪30年代罗斯福新政开始到20世纪70年代,主要是强调政府为主,采用国有企业供给服务,但效率低下;20世纪80年代从里根政府变革以及“新公共管理运动”以来,主要是强调市场化的机制,私营企业参与公共服务的生产,但政府会出台各种规制政策,这样一方面由于通货膨胀,另一方面由于设备老化引起维护费用上涨,企业的成本不断上涨,但政府以保护公共利益为由拒绝企业增加收费的要求,使得企业亏损,导致服务水平降低[8];自2008年金融危机开始,要求政府行动起来的呼声出现了,政府开始接管这些企业,给予大量补贴,私人资本退出。新中国成立以来,我国公共服务改革也基本吻合上述过程,即1949—1978年的政府管制阶段,特点是政府以命令和控制为手段的公共服务供给;1979—2008年的政府经营阶段,特点是公共服务的供给出现了市场化的分权;自2009年以来的多元主体合作治理阶段,特点是政府主导下的多元主体参与[9],政府收回了部分外包出去的公共服务所有权。

如上所述,政府经营和市场主导是公共服务提供的两类基本方式。前者强调政府直接供给、科层化控制,但通常被认为缺乏回应性;后者强调市场机制,被认为可以提高公共部门效率。根据公共服务的所有权和管理权二分法,实践中可分为国有国营模式、私有私营模式和公私合作伙伴模式。

第一,国有国营模式,即政府拥有产权,并进行直接管理,国有企业是生产者,政府的意志决定了国有企业的行为。一般采用垄断经营,目的是保持规模经济以及保证市场有序经营,尤其是对私营部门不愿投资而社会又不可缺少的领域[10],但该模式缺乏竞争,因此往往绩效不佳。中国在计划经济体制时代就是属于这种情形。第二,私有私营模式,即公共服务私有化,强调市场竞争。该模式最终能否成功取决于政府是否能进行强有力监管,从各国实践来看,短期内能提高效率,但长期来看又会催生寡头垄断。第三,公私合作伙伴模式,即政府与私人部门合作供给。政府创造市场竞争,并要求私人部门按合同内容达到相关绩效标准,但该模式面临着政府如何监管私营部门的难题[11]。一段时期来,中国城市某些公共服务采用公私合作伙伴模式之所以不成功,不是因为模式本身的问题,而是在政府与企业如何合作,企业如何提高服务绩效以及政府如何承担投入与监管责任上存在问题[12]。

上述三种公共服务治理模式没有能够取得更好绩效,主要问题是政府在合同管理中的驾驭能力和对运营商监管力不足[13],政府经营方式缺乏效率,而市场主导方式中存在高昂的交易成本,公共服务所追求的公益性和效率难以兼得。随着新公共服务理念的出现,公众参与公共服务供给的呼声高涨,在政府、市场和公众三方主体合作过程中,越来越多的研究者认为可以采用网络治理理念来供给公共服务[14],将政府、市场间的公私合作与政府部门间协调管理有机地结合。因此公共服务出现“逆市场化”过程,体现了政府的投资与监管责任,是运用市场机制进行运营,并给予公众更多的参与形式和深度,区别于国有国营、私有私营和公私合作伙伴模式,转向网络治理理念,选择国有民营模式。在中国公共服务实践上,国有民营模式的出现是以公共管理领域的改革为背景,与政府职能的转变紧密相关。自2002年党的十六大以来,政府职能的转变更加注重公共服务供给,努力构建服务型政府。即一方面明确公共服务供给是政府的四项基本职能之一,需要加大政府财政投入以体现政府责任;另一方面创新供给模式,在坚持政府负责的前提下充分发挥市场机制的作用,推动公共服务供给主体和供给方式多元化,建立政府主导、社会参与的供给模式。公共服务供给的治理理念和政策的转变,为国有民营模式在中国的出现和发展创造了有利条件。

二、 公共服务治理路径的选择:国有民营模式

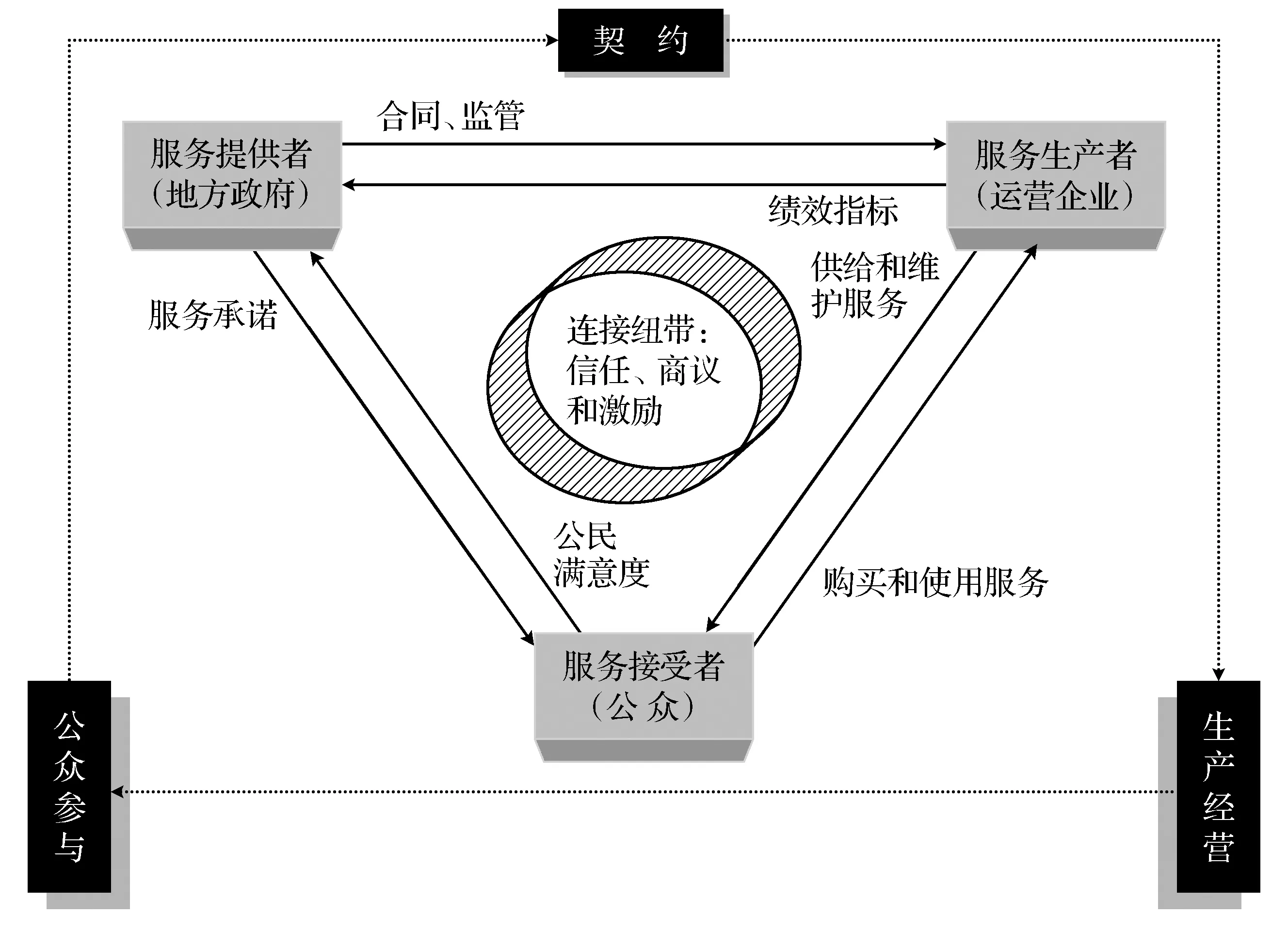

国有民营模式[15-16],本质是将公共责任与市场机制有机结合,是典型的网络治理。其由政府占多数股份,董事会及管理高层的人事由政府主导,但具体的经营通过招投标或协商授予合同。笔者从三个维度建构公共服务国有民营模式治理理论分析框架:①公共服务供给的三大主体;②各主体的权利与义务;③治理机制。具体关系如图2所示,该模型是对世界发展报告[17]所提出的公共服务提供模型的具体应用和深化。

图2 公共服务国有民营模式治理框架

1. 公共服务的三大主体

实践证明无论是政府或市场自身都无法供给公众满意的服务,传统的政府管制和私有化理论越来越受到质疑和批判,社会公众的声音作为第三种力量逐渐被政府和运营者所吸收。从国外的经验发现,政府、企业和社会公众等主体只有通过彼此通力合作,才能满足日益复杂的公共服务需求。在中国公共服务国有民营模式治理中,需要结合实际背景构建符合当地实情的公共服务网络治理结构,即建立政府自上而下为主导、兼有多元主体参与的治理结构。其中,政府在决定公共资源分配方向和维护公民基本权利、实现公平价值等方面发挥着其他组织无法替代的作用,其主要职责包括对运营企业的准入标准、招投标、服务监管、奖励惩罚及退出程序等进行规范,而运营企业则在设立条件、资质认定、职业资格、税收政策等方面,与事业单位享有平等待遇。

2. 各主体的权利和义务

上述三类主体彼此相互作用,构成一个复杂的权利与义务体系。地方政府与运营企业存在两种契约关系[18],第一种是委托-代理关系,即政府通过竞争性招投标的方式选择企业,委托企业来生产公共服务,政府通过宏观调控,同时对运营企业进行微观层面的监管;运营企业则需按照合同的具体内容(如绩效考核指标)对政府负责。第二种是管家关系,即政府与企业是建立在信任基础上的,通过协商方式授予合同给予企业,而不是通过竞争性招投标,其理论假设是与委托-代理理论截然相反的,二者是一种替代关系。

运营企业与公众的关系是生产经营与购买使用服务的关系,企业有权利和义务生产公众所需的服务,并对服务进行维护和更新,处理服务供给中出现的各种问题。公民需投入一定费用来享用服务,并有权利对公共服务的改善提供建议。

社会公众与政府的关系也是一种委托-代理关系, 社会公众将治理公共服务的权利委托给政府, 政府则需向社会承诺公众满意的服务。 中国政府2012年出台的《国家基本公共服务体系“十二五”规划》明确鼓励社会力量参与, 强化社会公众、社会组织对公共服务供给决策及运营的知情权、参与权和监督权, 增加政府决策的透明度。

3. 治理机制

公共服务国有民营模式是否能够成功运行,关键在于三方决策主体能否成功合作,这需要信任机制、商议机制和激励机制作为纽带,寻找各方利益的共同点以完成集体目标。

第一,信任机制。公共服务的国有民营模式,需要政府、企业和社会组织共享自身的知识和资源来实现,但各利益主体试图实现自身利益,因此联合决策是困难的。同时,制度的复杂性可能使各利益主体不愿共享信息也会造成联合决策的困境。因此,信任就成为公共服务网络组织合作中非常重要的因素,其贯穿于国有民营模式的全过程,相互信任是共同合作的前提,也是处置各种问题的关键因素。中国共产党十七大报告提出了服务型政府建设的要求,意味着政府需要通过公共服务提供制度的安排、政策的供给来满足这一政府职能转变的需求,包括促进广泛的民主参与、改进政府刚性的管理方式、依法行政和公开透明[19],这些制度和政策的安排有利于提高政府的公信力,增加政府与社会的互动。

第二,商议机制。这是国有民营模式与其他模式的根本区别,需要各级地方政府、运营企业和代表社会公众的群体共同商议政策,并且运营方受到政府和社会公众的监管。商议的途径,是不同主体为了寻求联合的行动,通过漫长的谈判和协商,寻找共同点,为不同主体和层级群体提供对话和参与决策的途径。从商议的结果来看,在决策和执行过程中的商议性是由沟通媒介和程序而导致各参与主体的偏好发生变化的过程。经过商议过程所形成的决策,能够融入各方参与主体的意见,虽未必一定产生正确的决策,但可以在参与主体之间产生更多的政治和社会支持,使该项政策具有正当性,能够增加各方的信任,可以加速未来政策的执行,也能为后期的合作互动积累长期的信任与社会资本。

第三,激励机制。在公共服务国有民营模式的决策和执行中,如果认为信任机制是前提,商议机制是保障,那么激励机制则是核心的支撑点。有效的激励措施是驱使网络治理成功的源泉,不同的参与主体诉求不同,要针对不同的偏好特性采取不同的激励措施。对政府而言,能够减少政府补贴,减少财政负担,从而可以将节省下来的资金用于投资其他公共服务,最重要的是借助网络治理这个平台,能够同时提高服务的效率和效益,满足公众需求;对企业而言,通过政府补贴、税收、合同内容的设计等具体激励机制,能够增加企业的积极性,提高企业供给服务的动力和活力,例如中国政府公布的《国务院关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》,提供了政策、财税等方面的支持,激励民间企业投资、运营和管理公共产品和服务;对社会公众而言,网络治理能够给予他们参与决策制定和执行的空间,有利于其表达和反馈信息,维护自身的利益。

三、 国有民营模式在中国的实践:以城市公交服务为例

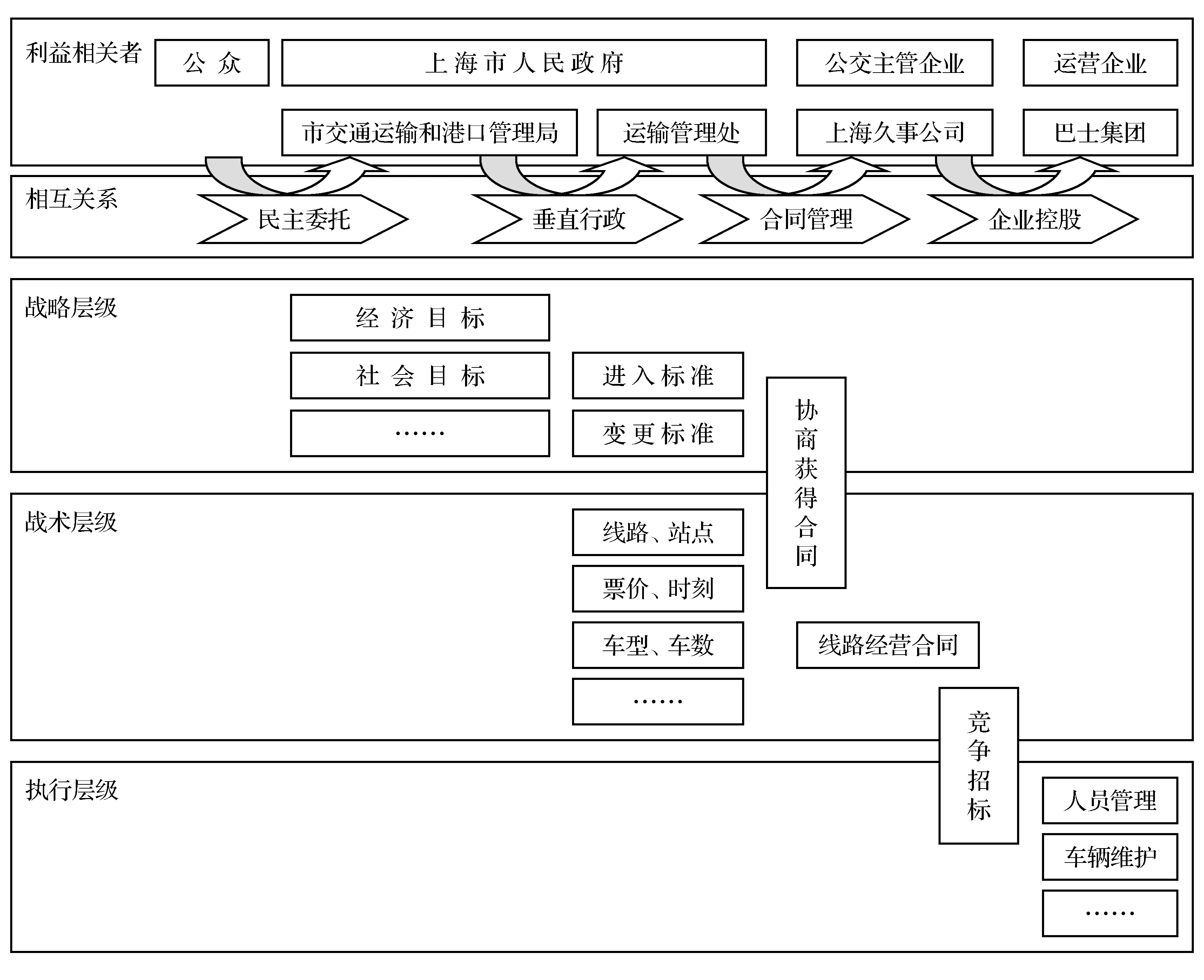

中国城市公交服务在当前的市场化改革中出现了大规模的回潮现象。自2008年金融危机以来,上海、广州、长沙、重庆、珠海、十堰等大中城市宣布由国有资本主导运营公交服务[20],替代原有的民营化资本市场。其主要原因是政府认为公交服务公益性没有体现出来,导致公交服务的绩效不高,从而使得出现了“逆市场化”的现象。即在1980年之前,采用政府经营,其治理结构的特征为政府角色突出,市场和社会群体较少参与,导致服务效率低下;在1980—2008年的市场化改革期间,采取市场主导,其治理结构的特征为充分使用竞争机制,如外包、特许经营等方式来提高效率,但政府疏于对市场逐利本质的监管,导致公交服务的公益性特征难以体现;自2008年金融危机以来,重新回到政府主导,政府加大对公交服务的财政投入,减少私有资本的涉入,实施公交成本规制制度来加强对企业的监管,追求效率和公益性兼顾的目标,但这种回归政府主导的角色,并不是回归到计划经济时期的政府完全垄断经营,而是转向了国有民营模式,强调的是国有产权和市场化经营。以上海市公交服务在2008年改革后的国有民营模式为例(如图3所示),分析如下。

1. 各主体及治理机制

上海市公交服务的供给,涉及到社会公众、政府、公交企业三方。具体来讲,对于政府而言[注]浦东新区以及闵行、宝山、嘉定、松江、青浦等区、县交通行政管理部门负责组织领导本行政区域内的公交服务管理工作。区、县交通行政管理部门所属的交通运输管理机构负责具体实施日常管理和监督工作;区、县交通行政管理部门所属的交通行政执法机构负责具体监督检查工作。,市交通运输和港口管理局所属的城市交通运输管理处负责具体实施市内公交客运的日常管理工作,并直接对黄浦、徐汇、长宁、静安、普陀、闸北、虹口、杨浦等区的公交客运进行日常管理和监督;市交通行政管理部门所属的城市交通行政执法总队具体负责市内公交客运监督检查工作。对于企业而言,市内公交服务,由国有企业上海久事公司全资控股的巴士集团各企业来运营,统一经营浦西地区和金山、崇明、奉贤区域内的公交服务,包括巴士一汽、巴士四汽、巴士新新等众多全资或控股子公司。在选择企业运营公交服务的过程中,市交通运输和港口管理局倾向于采用协商方式授予上海久事公司运营合同,这是基于政府部门与国有企业相互信任机制,同时给予一定的激励机制,二者是一种管家关系,通过信任、协商和激励机制有利于建立和巩固长久稳定的关系,避免和防范公交企业的投机行为而增加政府部门交易成本。这种非正式的信任关系,有利于弥补合同不完全性带来的损失。上海久事公司获得运营合同后,以基于委托—代理理论的竞争性招标的方式,将具体的线路分包给其控股公司(巴士集团)的各个子公司,这是企业与企业之间的关系,采取完全市场化的竞争性招投标有利于目标的实现。对于社会公众而言,有权利和义务来反映自身需求,通过政府组织的听证会、政府和巴士集团公司组织的乘客满意度调查等方式来反馈自身的诉求和评价公交服务满意度。

图3 上海市市内公交服务国有民营模式分析

2. 各主体的权利义务分工

对于各主体的权利义务分工,可从公交服务系统的战略层级、战术层级和执行层级的划分来分析[注]在战略层级的问题是:“我们要达到什么样的目标?”主要是制定总体目标。战术层级的问题是:“什么样的服务可以帮助我们来实现这样的目标?”涉及到具体的公交服务设计问题,包括时间表安排、票价制定、公交场站和线路布局等内容。在执行层级的问题是:“我们如何来生产这些公交服务?”涉及到具体的日常营运层面,包括员工管理、车辆购买与维修等。。①在战略层级方面,由市交通运输和港口管理局来完成目标的设定,具体来说编制公共汽车和电车客运专项规划,并报上海市人民政府批准后,纳入城市总体规划。该专项规划,不仅包括公交服务的经济目标、社会目标、环境目标等,而且包括公交服务在城市公共交通方式中的构成比例和规模、客运服务设施的用地范围、场站和线路布局、专用道和港湾式停靠站设置等内容。对于进入公交行业的门槛标准、变更标准等,由负责日常管理工作的下属交通运输管理处来具体拟定。②在战术层级方面,根据公交服务专项规划,由市交通运输管理处来具体核准公交线路、站点、班次、时刻、车辆数、车型、车辆载客限额等要求,并且交通运输管理处负责具体的合同管理工作。比如通过协商和招标的方式,邀请上海久事公司来负责运营浦西等区域的公交服务,从而使得上海久事公司获得公交服务的线路特许经营合同。对于上海久事公司全资控股的上海巴士集团有限公司,其子公司通过竞争性投标的方式,分别获取相应的线路特许经营,例如巴士一汽、巴士四汽、巴士新新等公交公司分别有56条、50条和46条公交线路,均覆盖到市内多个行政区域。③在执行层级方面,按照特许经营合同要求,由各公交公司具体执行,包括日常运营管理、车辆维护、工作人员的招聘和考核等具体事务,在执行过程中,受到乘客和市交通行政执法总队监督,各企业进行独立核算、自负盈亏。

四、 结 语

由“新公共管理运动”而引发的公共服务市场化供给并没有带来公众和社会满意的服务,虽然较之于传统政府经营提高了效率,但缺乏对公平、公众参与的关注,这表明依靠单一的机制----无论是国有国营还是私有私营----来满足社会群体所需的公共服务并不能达到预期目标。而公私合作模式下的公共服务也未能成功,失败的主要原因是缺乏对市场的有效监管,混淆了政府责任的市场化和提供机制的市场化的区别,从而导致了近年来公共服务的“逆市场化”现象。这不是要求回归到过去的国有国营垄断模式,而是强调政府角色的回归,体现政府的责任,同时采用市场机制来供给,因此“逆市场化”过程是公共服务改革走向国有民营模式,强调政府、市场和公众三方主体角色的共同参与,达到一定程度的平衡状态。政府在国有民营模式中的角色突出,处于主导地位,通过政府的控制和责任来平衡各方利益。从中国公共服务实践来看,公共服务“逆市场化”现象和走向国有民营模式是共同趋势,可为当前和未来公共服务供给模式创新提供一定的启示。

参考文献:

[ 1 ] Hefetz A, Warner M E. Privatization and Its Reverse Explaining the Dynamics of Government Contracting Process[J]. Journal of Public Administration Research and Theory, 2004,14(2):171-190.

[ 2 ] Hefetz A, Warner M E. Beyond the Market vs. Planning Dichotomy: Understanding Privatization and Its Reverse in US Cities[J]. Local Government Studies, 2007,33(4):555-572.

[ 3 ] 黄锦荣,叶林. 公共服务“逆向合同承包”的制度选择逻辑[J]. 公共行政评论, 2011(5):100-120.

[ 4 ] 陈振明. 公共服务导论[M]. 北京:北京大学出版社, 2011.

[ 5 ] Warner M E. Reversing Privatization, Rebalancing Government Reform: Markets, Deliberation and Planning[J]. Policy and Society, 2008,27(2):163-174.

[ 6 ] 周志忍. 认识市场化改革的新视角[J]. 中国行政管理, 2009(3):11-16.

[ 7 ] 魏伯乐,奥兰·扬,马塞厄斯. 私有化的局限[M]. 上海:上海人民出版社, 2006.

[ 8 ] 萨瓦斯E S. 民营化与公私部门的伙伴关系[M]. 北京:中国人民大学出版社, 2002.

[ 9 ] 诸大建,刘冬华,许洁. 城市管理:从经营导向向服务导向的变革[J]. 公共行政评论, 2011(1):32-45.

[10] Van de Velde D M. Organizational Forms and Entrepreneur-ship in Public Transport[J]. Transport Policy, 1999,6(3):147-157.

[11] Amaral M. Public vs. Private Management of Public Utilities—The Case of Urban Public Transport in Europe[J]. Research in Transportation Economics, 2008,22(1):85-90.

[12] 王欢明,诸大建,吴光东. 公共交通运行模式的选择[J]. 城市问题, 2010(10):45-49.

[13] Amaral M, Saussier S. Auction Procedures and Compe-tition in Public Services: The Case of Urban Public Transport in France and London[J]. Utilities Policy, 2009,17(2):166-175.

[14] 斯蒂芬·戈德史密斯,威廉·埃格斯. 网络化治理:公共部门的新形态[M]. 北京:北京大学出版社, 2008.

[15] Paul A B. Public Planning with Business Delivery of Excellent Urban Public Transport[J]. Policy and Society, 2008,27(2):103-114.

[16] 马汀·布劳克兰,奥克·布拉德巴特,克拉斯·施瓦茨,等. 荷兰供水行业的公有私营模式[M]. 武涌,王建清,译. 北京:中国建筑工业出版社, 2008:56-63.

[17] 世界银行. 2004年世界发展报告:让服务惠及穷人[M]. 北京:中国财政经济出版社, 2004.

[18] 敬乂嘉. 社会服务中的公共非营利合作关系研究[J]. 公共行政评论, 2011(5):5-25.

[19] 刘雪华. 论服务型政府建设与政府职能转变[J]. 政治学研究, 2008(4):108-113.

[20] 邹东升. 公共服务市场化并非政府责任市场化[J]. 理论探讨, 2009(4):151-154.