试论中晚唐历史小说对唐代咏史诗的文化依附

许晓芳

(太原广播电视大学, 山西 太原 030002)

试论中晚唐历史小说对唐代咏史诗的文化依附

许晓芳

(太原广播电视大学, 山西 太原 030002)

在中晚唐时期,我国古代小说开始发端。古文运动提倡的“文章合为时而作”的现实主义精神逐渐影响到这一时期的小说创作,加之借古讽今的手法在小说中的应用,形成了饶有特色的中晚唐历史小说。在中晚唐历史小说和唐代咏史诗中,主人公的感慨通常是作者自己思想感情的流露,唐朝诗人对安史之乱的体会尤其深刻,这在中晚唐的历史小说中也有所反映,朝廷的腐败以及劳动人民所受到的创伤是小说和诗歌作者共同关注的焦点,因此使得中晚唐历史小说同咏史诗能够融为一体,并且有唐一代,诗词盛行,小说从中汲取营养也非常合乎时宜。

中晚唐;历史小说;咏史诗;时代精神

自晚唐以来,我国古典小说从无到有,并且逐渐成熟,小说从体裁上得以确定。但由于这一时期小说的体裁仍需从史学中汲取营养,小说有着深刻的历史化痕迹。从小说的创作者自身情况来说,他们深受唐代修史氛围的影响,热衷于史学研究和国史编辑。以盛唐时期中书令张说(667—731)为例,他写过的历史小说有《梁四公记》、《绿衣使者传》、《传燕书》等等。张说“睿宗二年进同中书门下平章事,监修国史”。清人李慈铭在笔记《越鳗堂读书记·八》中对他的小说《梁四公记》评价说:“可以补史阙也。”唐代很多文学家同他一样具有史学研究背景。

除了当时的小说沾染了历史气息之外,很多著名的咏史诗也在唐代出现,同样,很多诗人也具有史学研究背景。[1]以白居易(772—846)为例,他曾经担任过秘书省校书郎的职位,也写过历史小说《王裔老》,并且在咏史诗《长恨歌》中叙述了唐明皇和杨玉环的爱情故事。同时期的诗人李绅(772—848)也会写一些历史小说,著名的有《谢小娥传》。历史小说和咏史诗具有什么样的联系受到小说研究者的关注,二者之间的联系被锁定在对社会现实的反映上。鲁迅在《中国小说史略》中也认为唐代自开元之后小说的创作大多数出于对社会现实以及社会环境的不满,并通过自身对历史的叙述进行表达,这同咏史诗如出一辙,因此这一社会文化背景是本文研究的重点。本文将对此进行详述,在具体论述中晚唐历史小说对唐代咏史诗的文化依附之前,需要对咏史诗进行一番叙述。

一、唐代咏史诗概述

唐代咏史诗一般以组诗的形式出现,这些诗的主题大多被前人吟咏过,在体裁和主题上都对后世文学创作产生重大影响。以初唐陈子昂所写的《感遇诗》为例,陈子昂在第一首开篇写道:“微月生西海,幽阳始代升。圆光正东满,阴魄已朝凝。太极生天地,三元更废兴。至精谅斯在,三五谁能征”,述说微月悠阳这一天地初生的场景,在第三首中又叙述“汉甲三十万,曾以事匈奴”,评价汉家武力的雄壮,这类句子在诗中还有很多,[2]诸如“昔日殷王子”、“荒哉穆天子”、“昔日章华宴”、“吾爱鬼谷子”等都说明陈子昂在感怀历史上那些英雄的事迹,引领人们关注他们的时空。

盛唐时期的李白也写过大量的咏史诗,但他的咏史诗大都抒发自己怀才不遇之情,并将古人命运对比自身,以此述说某种规律,这在组诗《行路难》中可以发现。第二首中“羞逐长安社中儿,赤鸡白雉赌梨栗。弹剑作歌奏苦声,曳裾王门不称情。淮阴市井笑韩信,汉朝公卿忌贾生。君不见昔时燕家重郭隗,拥簪折节无嫌猜。剧辛乐毅感恩分,输肝剖胆效英才。昭王白骨萦蔓草,谁人更扫黄金台”,分别叙述了伍员、韩信、贾谊、郭隗、乐毅以及燕昭王这些人才以及英主。这类诗歌的出现不是孤立的,说明当时的文人普遍具有建功立业的抱负。[3]这同盛唐时期国力强盛、四夷宾服的时代背景有关,很多文人不惜投笔从戎,出塞护国以名垂青史,抑或是在朝为官以匡扶社稷。

而在安史之乱以后,文人对国家衰败的现状开始进行反思,咏史类的文章开始转向。思考治乱兴衰的文章大行其道,以“韩柳”为代表的思想家们大力提倡“古文运动”,主张“歌诗合为事而作”,要么直抒胸臆,要么借古讽今。其实这在韩柳之前杜甫的一系列诗作中就有过论述,其作品主要有《忆昔二首》、《蜀相》、《咏怀古迹五首》、《江南逢李龟年》。《咏怀古迹五首》分别叙述了庾信、宋玉、王昭君、刘备以及诸葛亮,从其他的诗作来看,定居成都草堂后杜甫对诸葛亮情有独钟,如《蜀相》中“三顾频烦天下计,两朝开济老臣心。出师未捷身先死,长使英雄泪满襟”,《八阵图》中“功盖三分国,名成八阵图。江流石不转,遗恨失吞吴”。所谓乱世思贤相,对古人功业的羡慕以及对他们命运的感叹,足以表达杜甫对时局的不满。

很多咏史诗还会以一些特定的历史场景或地点为述说对象,晚唐时期的诗人刘禹锡最具代表性。[4]刘禹锡著有《金陵五题》(《石头城》、《乌衣巷》、《台城》、《生公讲堂》、《江令宅》),仅“潮打空城寂寞回”一句则足以让后世直接感受到六朝古都金陵的沧桑,“旧时王谢堂前燕,飞入寻常百姓家”则说明世族在中唐以后的没落。

不难发现,唐代的咏史诗普遍抒发了诗人积极向上、一心报国的政治热情,并且期望现实能够好转,他们心向黎民,深思庙堂。[5]这些诗歌大多讽喻现实,并且呼唤当局能够从历史中吸取经验教训,具有深刻的现实主义精神,同时也体现了对天下苍生的人文关怀。这一理念是我国古代文学创作的一大方向,并且也是主流,在中晚唐的历史小说中也得到反映。

二、唐代历史小说特色

(一)唐代小说的历史化叙述风格

思想家往往认为太平盛世不仅短暂,而且隐藏各种危机,并认为乱世总会在当代出现。因此借古讽今的历史小说不仅在中晚唐时期大行其道,而且在盛唐时期也占据一席之地。历史小说在唐代形成了一种特定的叙述风格,下文将从小说的叙事结构、叙事时间以及叙事笔法来说明唐代小说的历史化。

1.叙事结构。历史小说在开篇之时同史家传记开头类似,会分别叙述故事主角的姓名、籍贯、家世背景等,在叙述笔法上简洁有力。以白行简所著的《李娃传》为例,作者直接叙述“汧国夫人李娃,长安之倡女也。节行瑰奇,有足称者”。蒋防《霍小玉传》中这样叙述故事男主角李益:“大历中,陇西李生名益,年二十,以进士擢第。其明年,拔萃,俟试于天官。夏六月,至长安,舍于新昌里。生门族清华,少有才思,丽词嘉句,时谓无双;先达丈人,翕然推伏。”唐代著名传奇小说多用此叙事结构,开头即给人以历史存在感。在故事结尾之时会加上诸如“论曰”、“赞曰”之类的话语,有正史中盖棺定论的意味。

2.叙事时间。中晚唐时期的历史小说大多将叙述主角生平所碰到的奇闻异事按照时间的顺序来排列,将他们在不同时期的心理状况逐一说明,并且在结局中点明主题。小说的这一叙事风格对于人物性格形象描述的丰满有所裨益,对于人物语言的依赖较强。在《霍小玉传》中,霍小玉说:“我为女子,薄命如斯!君是丈夫,负心若此!韶颜稚齿,饮恨而终。慈母在堂,不能供养。绮罗弦管,从此永休。征痛黄泉,皆君所致。李君李君,今当永诀!我死之后,必为厉鬼,使君妻妾,终日不安!”刻画出霍小玉对爱情的坚贞且敢爱敢恨的刚烈性格,并且为下文叙述李益的悲剧埋下伏笔。

3.叙事笔法。“互见法”最初被司马迁在《史记》中使用,到中晚唐时期被小说创作所借鉴。小说集《太平广记》中的《玄怪录·崔绍》叙述杜佑推荐马总担任冥间大王,并指出这一故事详细情节可以参阅《集异记·马总》,因此《崔绍》中没有花费太多的笔墨。利用各故事情节的相互映照可以让小说的叙述更加简洁。

(二)历史小说中的诗歌

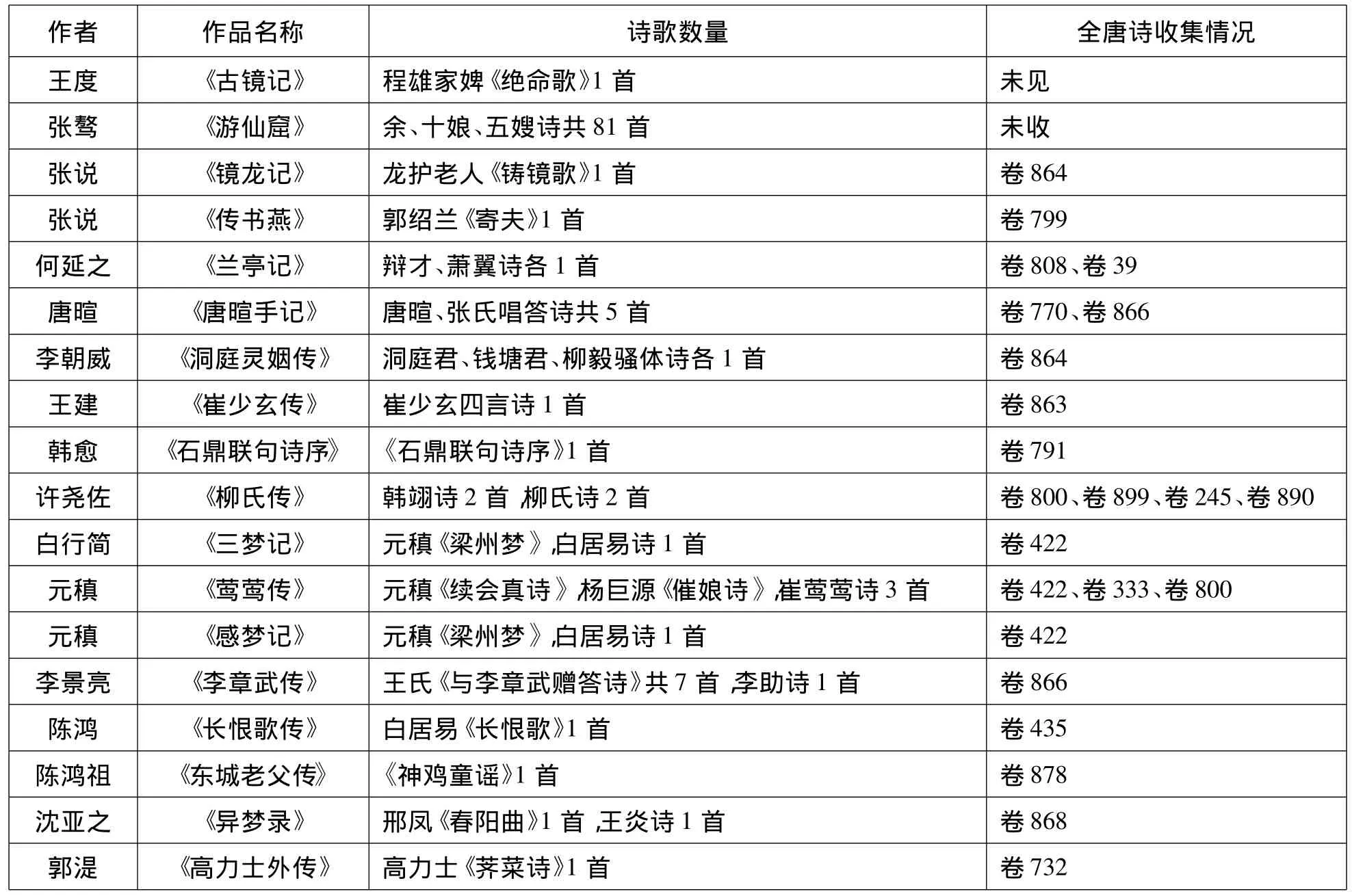

中晚唐历史小说同诗歌的联系在小说之中会直接反映。自中唐以后,大部分的小说中都会有很多诗歌。表1为唐代小说中的诗歌数量例举:

表1 唐代小说中的诗歌数量例举

三、中晚唐时期历史小说对唐代咏史诗的文化依附

中晚唐时期,唐王朝陷入了统治危机,这在政治生活中反映尤为明显。当时朝廷主要面临三大困境:其一是南衙北司之争,当时政权多把持在宦官手中,唐后期的皇帝多为宦官所拥立,唐宪宗甚至被宦官所谋害,而一些正直的士大夫一直同宦官作斗争,但历次交锋均以宦官胜利而告终,其中以公元835年发生的“甘露之变”最为典型。其二是朋党之争,主要以牛李党争为主,一直持续几十年,唐文宗甚至认为“去河北贼易,去朝廷朋党难”。其三是藩镇割据,这是唐王朝灭亡的直接原因。[6]这三组矛盾都激发大量的农民起义,王仙芝、黄巢起义把唐朝推向深渊,之后朱温代唐而立。不难发现,这一时期内,国家政局风雨飘摇,文人忧患意识更为强烈,在小说中表达对时局的看法,有着鲜明的历史意识。

无论是陈鸿祖的《东城老父传》,还是陈鸿的《长恨歌传》,乃至于《高力士传》中,都对前朝的历史事件作了作者个人的发挥。历史小说在题材上往往选择一些轶闻趣事比较多的朝代。比如王仁裕在其《开元天宝遗事》中就尝试对唐明皇时代发生的一些奇怪案件进行个人解说,并直接说明当时社会的黑暗面。反映社会的黑暗以及执政者的昏庸在咏史诗中大量出现,杜牧诗句“南朝四百八十寺,多少楼台烟雨中”,旨在用梁武帝佞佛导致国家败亡一事来讽刺当时佞佛现象,并告诫执政者。从这一题材来说,叙述前朝皇帝的荒淫误国是咏史诗中的热门,唐代则以唐明皇为主,而其他朝代的陈后主、隋炀帝等也多有涉及。有时也会以英主明君为叙述对象,借以对比讽刺,如唐太宗。

中晚唐时期的历史小说和咏史诗都对前朝往事加以关注,并寄托哀思。《独孤穆传》中记载前隋独孤氏后代奇遇隋炀帝孙女鬼魂一事。这位县主(皇室子女)说道:“以君独孤将军之贵裔,故欲奉托,勿以幽冥见疑。”她后来赠诗一首:

江都昔丧乱,阙下多构兵。豺虎恣吞噬,戈干日纵横。逆徒自外至,半夜开重城。膏血浸宫殿,刀枪倚檐楹。今知从逆者,乃是公与卿。白刃污黄屋,邦家遂因倾。疾风知劲草,世乱识忠臣。哀哀独孤公,临死乃结缨。天地既板荡,云雷时未亨。今者二百载,幽怀犹未平。山河风月古,陵寝露烟青。君子乘祖德,方垂忠烈名。华轩一会顾,土室以为荣。丈夫立志操,存没感其情。求义若可托,谁能抱幽贞。后来独孤穆作诗回赠:

皇天昔降祸,隋室若缀旒。患难在双阙,干戈连九州。出门皆凶竖,所向多逆谋。白日忽然暮,颓波不可收。望夷既结衅,宗社亦贻羞。温室兵始合,宫闱血已流。悯哉吹萧子,悲啼下凤楼。霜刃徒见逼,玉笄不可求。罗襦遗侍者,粉黛成仇仇。邦国已沦覆,余生誓不留。英英将军祖,独以社禝忧。丹血溅黼扆,丰肌染戈矛。今来见禾黍,尽日悲宗周。王树已寂寞,泉台千万秋。感兹一顾重,愿以死节酬。幽显傥不昧,中焉契绸缪。

二人以前朝灭亡之事作诗互相应和,此后还约定婚嫁之时,描述了令人惊叹的人鬼之恋。将人鬼恋情同隋朝灭亡的历史瞬间联系在一起是这一历史小说的写作特色,尤其是对扬州隋炀帝遇害描述之详尽令人对王朝兴亡产生感慨,足以让读者伤感。这一小说虽然不知作者是谁,但其在晚唐时期流传较为广泛,足以说明当时的统治危机。[7]但是这一小说除了为前朝唱挽歌的历史意识之外,还有一个特色,即是通过男主人公的暴亡来达到男女成为夫妻的目的,而非借尸还魂等喜剧结局,从侧面也说明“鲜民之生,不如死者久矣”这一社会衰败的现状。[8]

咏史诗虽然无法对历史细节作到详细的描述,但是其在感情上仍反映出作者的历史意识。如许浑《金陵怀古》:“玉树歌残王气终,景阳兵合戍楼空。松楸远近千官冢,禾黍高低六代宫。石燕拂云晴亦雨,江豚吹浪夜还风。英雄一去豪华尽,惟有青山似洛中。”诗中以隋兵南下说起,说明战争之后以金陵为代表的南朝地区衰败景象。诗中气氛悲凉,还出现了“歌残”、“楼空”等词汇,给读者以凄凉之感。

四、结语

在中晚唐历史小说和唐代咏史诗中,主人公的感慨通常是作者自己思想感情的流露,唐朝诗人对安史之乱的体会尤其深刻,这在中晚唐的历史小说中也有所反映,朝廷的腐败以及劳动人民所受到的创伤是小说和诗歌作者共同关注的焦点,因此使得中晚唐历史小说同咏史诗能够融为一体,并且有唐一代,诗词盛行,小说从中汲取营养也非常合乎时宜。

[1]张海锋.管窥《史记》纪传体对中国古典小说的影响[J].现代语文(文学研究版),2008(10).

[2]程国赋.唐代小说创作方法的整体观照[J].暨南学报(哲学社会科学版),1997(3).

[3]熊明.六朝杂传与传奇体制[J].武汉大学学报(人文科学版),2001(5).

[4]冯沉君.唐传奇作者身份的估计[C]//冯沉君古典文学论文集.济南:山东人民出版社,1980.

[5]陈寅恪.顺宗实录与续玄怪录[G]//金明馆丛稿二编.上海:上海古籍出版社,1980.

[6]梅显懋.论中国小说与史之关系[J].辽宁师范大学学报(社会科学版),2003(4).

[7]刘伟.试论唐代传奇小说的诗化特征[J].安徽广播电视大学学报,2003(3).

[8]苏菡丽.余英时对中国传统文化的现代诠释[D].苏州:苏州大学,2009.

On Cultural Attachment of Historical Novels of Middle and Late Phases of Tang Dynasty on Historical Poems of the Dynasty

XU Xiao-fang

(Taiyuan Radio&TV University,Taiyuan030002,China)

In the middle and late phases of Tang Dynasty,China's ancient novel began to initiate.The literary movement advocating “writing for the times”in the realistic spirit gradually affected the novels of this period,coupling with the methods of using the past to satirize the present in novels,forming interesting historical novels featuring the late phase of Tang Dynasty.In the historical novels of the middle and late phases of Tang Dynasty and in the historical poems of the Dynasty,the exclamations of the characters were usually the revelation of the writer proper.Just as the poets then had special deep impression on An Lushan Rebellion,so such a topic was represented in the historical novels then,in which the corruption of the court and people's sufferings were the common focus by writers of novels and poets then.Therefore,the contents of novels and poems merged into one and the novels naturally absorbed “nutrition”from the booming poems.

middle and late phases of Tang Dynasty;historical novels;historical poems;spirit of the times

1672-2035(2013)06-0079-04

I206.2

A

2013-08-16

许晓芳(1979-),女,山东德州人,太原广播电视大学讲师,硕士。

【责任编辑 张 琴】