楚雄州近50年气温和降雨变化的特征分析*

鲁永新

(楚雄州气象局,云南 楚雄 675000)

1.引言

自20世纪80年代以来,气候变化一直是国际社会关注的热点话题之一。气候变化是一个长期的和全球性的问题,涉及水资源、农业和粮食生产、能源、陆地生态系统、海洋带、近海生态系统以及人类健康等诸多领域,与世界各国的经济和社会发展密切相关[1]。2007年政府间气候变化专门委员会 (IPCC)公布的第四次评估报告 (IPCC AR4)指出,最近100年 (1906~2005年),全球平均地表气温升高了0.74℃。过去50年全球地表气温变化很可能是由于人类活动所排放温室气体产生的增温效应造成的,预计到本世纪末全球平均气温将升高1.1~6.4℃[2—3];王光伟,郑国光《应对气候变化报告》2009年注定将成为人类应对气候变化的里程碑。秦大河[1]《气候系统变化与人类活动》成为热点话题。楚雄近半个世纪来,随着区域社会经济的发展壮大、城市扩张和工业化进程的加快,温室气体排放量逐年增加,空气污染日趋严重,生态系统和生存环境同样遭到了破坏。以干旱、洪涝、低温冷害、冰雹、大风、雷电为主的气象灾害多发。2008年10月的秋季强降雨,2009年秋至2012夏的连续干旱,2009年3月初的强霜冻天气,都说明了气候变化正在加剧[4]。本文通过对楚雄州近50年的气温、降雨量、各级降雨日分析,旨在为楚雄气候变化提供科学的参考依据。

2.资料与方法

2.1 资料来源

资料选自楚雄州10县市气象站1961-2010年地面观测资料中的平均气温,最高、最低气温,降雨量,降雨日数。

2.2 分析方法

结合楚雄州农业与气候的关系,对楚雄州10县市1961~2010年50年的气温、雨量资料分别按年 (1~12月)、春季 (2~4月)、夏季 (5~7月)、秋季 (8~10月)、冬季 (11月至次年1月)序列统计。用气候倾向率、气候趋势系数、距平分析法、5年滑动平均及线性回归方法对平均气温,最高、最低气温,降雨量,各级降雨日数逐项展开分析。

2.3 气候倾向率与气候趋势系数[5—10]

气象要素的长期系列变化,可采用线性回归方程y(x)=a+bx来分析气温及其气象要素的变化率。其中b为某气象要素序列的趋势变化率,b>0表示呈上升趋势,b<0表示呈下降趋势,b值绝对值的大小可以衡量其趋势上升、下降的幅度。b值可由最小二乘法计算得到(1)式。

气象要素的序列可看做是符合正态分布的随机变量,其中,逐年时间是递增序列,即1,2,3,4,…n。如果n个时刻所对应的要素序列与自然数列相关显著,表示该要素气候趋势明显,存在增加(减少)趋势。气象要素与自然序列的相关系数rxy可表示为(2)式。rxy称作气候趋势系数。根据回归理论,气候趋势系数rxy与气候倾向率b有如下关系:b=rxy(σy/σx)。其中:σy,σx分别是某气象要素(如气温)序列与自然数列的均方差。可以使用通常的相关系数统计检验方法,检验气候趋势rxy是否显著。由于rxy是无单位的,所以可以根据它的数值大小比较不同的气象要素的长期趋势大小;因此,特别适合于对一个大范围的气象要素场的长期趋势的空间分布特征的研究。

计算公式如下:

2.4 累积距平曲线[6]

在气候变化趋势分析中,运用累积距平曲线分析方法对某个气象要素的变化趋势分析,即对某一距平值序列Tdx(x=1,2,3,…,n),在样本中某一时刻x的累积距平值为:

把T(x)随时间变化绘制成累积距平曲线。累积距平曲线变化中上升段定为偏暖阶段,下降段定为偏冷阶段,曲线上的微小变化只反映要素的短期波动,而曲线大的变化趋势则可反映要素长期演变趋势。

3.分析与结果

3.1 全州气温变化趋势

用气候倾向率 (1)式和气候趋势系数 (2)式对楚雄州10县 (市)1961~2009年49年间的平均气温做趋势分析,结果为:49年以来,全州年平均气温随年代呈上升趋势,上升率为0.05℃/10a。用5年滑动平均曲线及累积距平分析得出:楚雄全州1961~1969年的9年间,平均气温变化相对平稳,略有小幅上升;1970~1978年的9年间,平均气温处于缓慢下降时期;1979~1993年的15年间,平均气温呈3年上升,5年下降的准8年周期变化;1994~2009年的16年间,平均气温呈跳跃式上升。一年中以春、夏、秋、冬四季的气温变化来细分,结果是,49年来春季平均气温上升率为0.08℃/10a,夏季平均气温上升率为-0.07℃/10a,秋季平均气温上升率为0.09℃/10a,冬季平均气温上升率为0.6℃/10a。3.1.1 楚雄州中部(楚雄市)气温变化趋势

3.1.1 楚雄州中部 (楚雄市)气温变化趋势

49年中,楚雄市年平均气温以0.3℃/10a的平均倾向率上升。其中,年平均最高气温上升的幅度小,平均上升倾向率为0.06℃/10a,年平均最低气温变化突出,平均上升倾向率达0.6℃/10a,是平均最高气温随年际变化的10倍。一年中平均最高气温随年际间的变化除春季平均上升率达0.1℃/10a外,其余季节内平均最高气温随年际间的变化幅度小,均上升率均小于0.1℃/10a;平均最低气温随年际间的变化率则比较突出,春、夏、秋、冬四季的平均上升率分别达1.06℃/10a、0.27℃/10a、0.36℃ /10a和0.92℃ /10a。

3.1.2 楚雄州南部 (双柏县)气温变化趋势

49年中,双柏县年平均气温随年际间呈上升趋势,平均上升速率为0.11℃/10a,上升速率远小于以楚雄市为代表的中部地区。年平均最高气温随年际间呈微下降趋势,下降倾向小于0.01℃/10a,年平均最低气温变化幅度略高于年平均气温,上升倾向0.13℃/10a,是平均最高气温随年际变化幅度的10倍。一年中,平均最高气温春季、夏季呈微下降趋势,下降倾向率分别为0.016℃/10a和0.12℃/10a,秋季和冬季平均最高气温随年际间的变化幅度不明显,上升率仅为0.006℃/10a和0.077℃/10a;平均最低气温年际间的变化幅度相对突出,上升倾向率较平均最高气温大,春、夏、秋、冬四季的平均上升率分别为0.22℃/10a、0.025℃/10a、0.1℃/10a和0.18℃/10a。

3.1.3 楚雄州西部 (姚安县)气温变化趋势

49年中,姚安县年平均气温呈小幅上升趋势,上升倾向率为0.097℃/10a,上升倾向率小远于以楚雄市为代表的中部地区,略小于以双柏县为代表的南部地区。年平均最高气温呈上升趋势,上升倾向率0.1℃/10a;年平均最低气温变化幅度略高于年平均气温和最高气温,年际间呈上升趋势,平均上升倾向率0.16℃/10a。一年中平均最高气温冬季、春季随年际间呈上升降趋势,上升倾向率分别为0.24℃/10a和0.12℃/10a,夏季呈微下降趋势,秋季呈微上升趋势,年际间的变化幅度不明显,下降倾向率仅分别为-0.032℃/10a和0.088℃/10a;平均最低气温较平均最高气温变化明显,春、夏、秋、冬四季上升率分别为0.22℃/10a、0.047℃/10a、0.12℃/10a和0.296℃/10a。

3.1.4 楚雄州东北部 (元谋)气温变化趋势

49年中,元谋县年平均气温随年际间呈下降趋势,下降倾向率为0.18℃/10a,气候变化的特例,也是楚雄州境内干热河谷区气候变化的一个典型,能否代表其他低热区的气候变化,还有待于更多的研究。年平均最高气温随年际间呈缓慢下降趋势,变化倾向率为-0.095℃/10a,远小于年平均气温的变化;年平均最低气温变化幅度高于年平均气温及年平均最高气温,年际间呈下降趋势,下降倾向率为0.22℃/10a。一年中平均最高气温冬、春、夏季随年际间呈下降趋势,变化倾向率分别为-0.036℃/10a、-0.073℃/10a和-0.36℃/10a,夏季趋势明显,秋季倾向率仅为0.048℃/10a;平均最低气温年际间的变化幅度较明显,春、夏、秋、冬四季降倾向率分别为-0.44℃/10a、-0.31/10a、 -0.044℃ /10a和 -0.067℃ /10a。

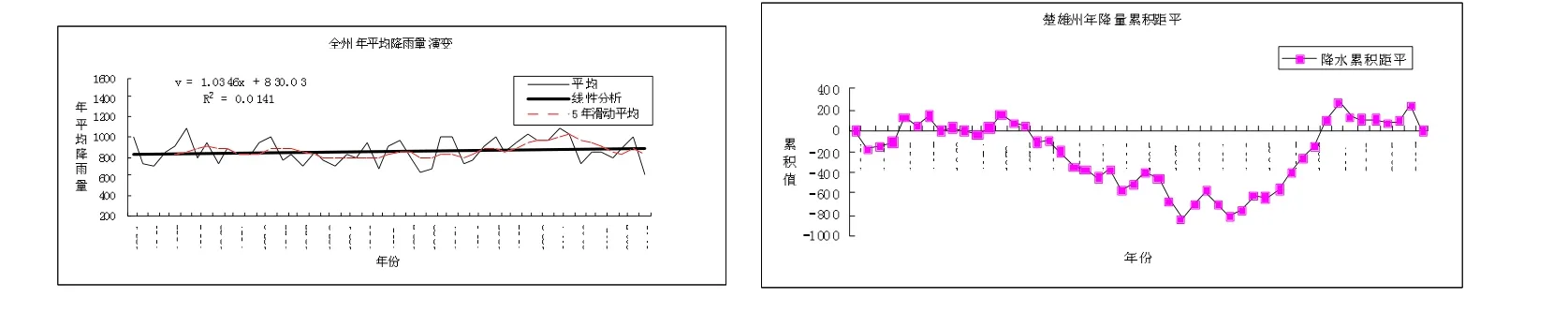

3.2 楚雄州降雨量变化趋势

气候倾向率 (1)式和气候趋势系数 (2)式对楚雄州10县市1961~2009年49年间的平均降雨量分析,结果为:年平均降雨量随年代呈上升趋势,倾向率为10.35mm/10a。5年滑动平均及累积距平曲线 (3)式分析得出:全州1962~1973年的12年间,年降雨量变化相对平稳,呈小波幅微升;1974~1988年的15年间,年雨量呈跳跃式下降,并有2年上升、3年下降的跳跃变化;1989~2001年的13年间,年雨量呈间歇性跳跃式上升,并有2年上升、3年下降的跳跃变化;2002~2009年的8年间,年雨量呈小幅跳跃下降。一年中平均降雨量变化倾向是,春、夏季升趋势,上升倾向率分别为4.9mm/10a和17.8mm/10a,秋季呈减少趋势,倾向变化率-12.2/10a,冬季变化微小,倾向率为0.5mm/10a。

3.2.1 楚雄州中部 (楚雄市)降雨量变化趋势

49年中,楚雄市年降雨量以25.6mm/10a的倾向变化。其中,1964~1974年的11年间,变幅较小,呈微增加趋势;1975~1980年的6年呈跳跃式减少趋势,1981~2001年的21年间,呈2减、3增加的跳跃式上升,跳跃幅度较大,2002~2009年的8年间,呈小波动减少趋势。一年中,春、夏季年际间呈增加趋势,倾向率分别为4.4mm/10a和31.3mm/10a;秋季降雨量呈跳跃式减少,倾向率为9.4mm/10a;冬季降雨量呈大幅跳跃略减少。

3.2.2 楚雄州南部 (双柏)降雨量变化趋势

49年中,双柏县年平均降雨量以18.3mm/10a的倾向变化。其中,1962~1976年的15年间,呈小幅跳跃式增加,1977~1982年的6年间逐年减少,1983~2002年的20年间呈大幅跳跃式增加,2003年以后呈大幅跳跃式减少。一年中,春季、夏季、秋季降雨量随年际间的变化呈增加趋势,趋势倾向率分别为8.3mm/10a、10.8mm/10a和2.9mm/10a;冬季降雨量总体呈跳跃式减少,倾向率为3.1mm/10a。

3.2.3 楚雄州西部 (姚安)降雨量变化趋势

49年中,姚安县年降雨量以5.1mm/10a的倾向变化。其中,1961~1973年的13年间,有3增、3减的6年准周期微变化,1974~1994年,为相对少雨阶段,并有2增2减的准4年周期跳跃式变化,1974~2001年的28年间,1989年以前的16年呈阶梯式减少,1990~2001年呈跳跃式增加,2002年以后呈跳跃式减少。一年中,春、夏季降雨量随年际间呈增加趋势,趋势倾向率分别为4.5mm/10a和18.3mm/10a;秋季降雨量跳跃式减少,倾向变化率为-16.9mm/10a;冬季降雨量呈微下降,倾向率为-0.1mm/10a。

3.2.4 楚雄州北部 (永仁县)降雨量变化趋势

49年中,永仁县年降雨量以2.0mm/10a的平均倾向率呈跳跃式增加。一年中,春、夏季降雨量随年际间变化呈增加趋势,趋势倾向率分别为5mm/10a和29.5mm/10a;秋季降雨量随年际间呈直线减少,趋势倾向率-14.6mm/10a;冬季降雨量变化趋势不突出。

3.2.5 楚雄州东部 (禄丰县)降雨量变化趋势

49年中,禄丰县年降雨量以9.1mm/10a的平均倾向率呈小幅跳跃式增加。一年中,春、夏和冬季降雨量随年际间呈增加趋势、秋季呈减少趋势,春、夏、秋季降雨量变化趋势倾向率分别为4.5mm/10a、18.0mm/10a和-12.9mm/10a,冬季降雨量变化趋势不明显。

3.3 楚雄州降雨日数变化分析

分析得出,最近49年来,楚雄全州年降雨变率发生了明显的变化。年平均降雨日数随年代呈减少趋势变化。其中,最近10年年总降雨日数呈减少的变化趋势较明显,大雨、暴雨和大暴雨的年降雨日数呈增加趋势。

3.3.1 年平均降雨日数的年代分布

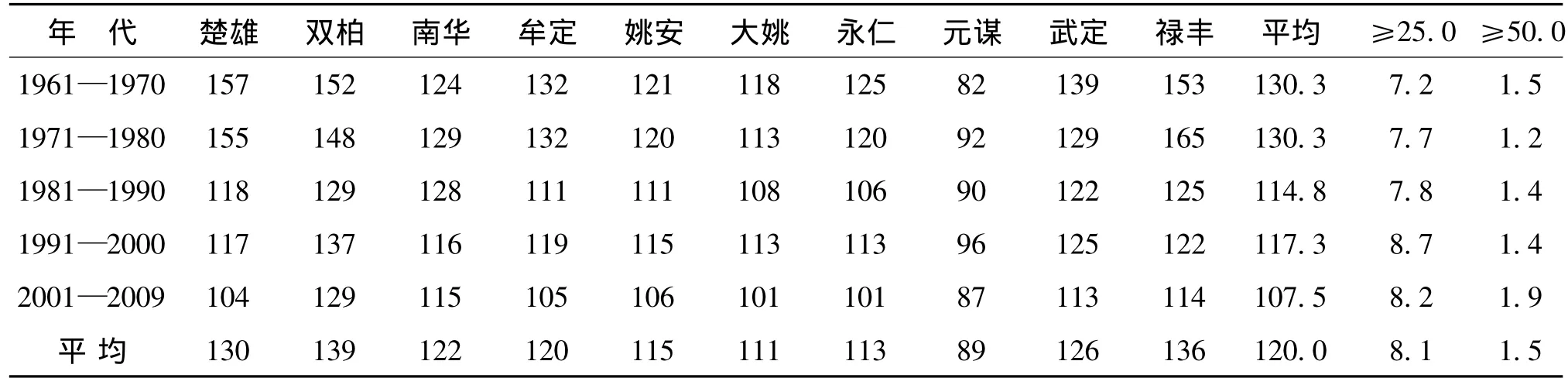

从表1中的统计数据可看出:楚雄州10县市日平均降雨量大于或等于0.1毫米的年降雨日数为120天,其中1961~1970年和1971年~1980年代130.3天,1981~1990年代114.8天,1991~2000年代117.4天,年平均降雨日数呈减少趋势变化;日平均降雨量大于或等于25.0毫米的年平均降雨日数8.1天,其中2001~2009年代平均8.7天,比前20年平均7.8天多了0.9天,呈增加趋势;日降雨量大于或等50.0毫米的年平均降雨日数1.5天,其中,近20年为1.9天,比前30年的平均1.4天多0.5天。统计结果表明:近20年来由于受气候变化的影响,楚雄州年平均总降雨日数呈减少趋势变化,而大雨、暴雨以上的降雨日数增加趋势变化,导致了干旱、洪涝等天气灾害发生的频率增加。

表1 楚雄州各县 (市)年平均降雨 (R≥0.1、25.0、50.0mm)日数 单位:天/年

3.3.2 年平均降雨日数的年代分布

楚雄州10县 (市)日平均降雨量大于或等于0.1毫米的降雨日数分布有明显的地域差异,近50年中,年降雨日数减少比较突出的是中部的楚雄市、牟定县,东部的禄丰县和东北部的武定县,干热河谷地带的元谋县降雨日数变化最小;日降雨量大于或等于25.0毫米以上的大雨降雨日数的年际变化突出的是,中部的楚雄市、南部的双柏县和北部的永仁县,最近20年比前几十年平均增加了2天;日降雨量大于或等于50.0毫米以上的暴雨、大暴雨降雨日数的年际变化突出的是,中部的楚雄市、南华县,南部的双柏县和北部的永仁县,年大雨降雨日数最近20年比前几十年平均增加了1~2天。

4.讨论

分析结果表明:楚雄州平均气温上升及近10多年来的暖冬现象明显,除受全球气候变暖的背景影响外,与城市化进程快速推进密切相关,秋季气温升高与秋雨减少,雨季缩短相关[4]。中部的楚雄市1984年以来因城市发展规模扩大及工业化进程的加速,城市效应对气候的影响明显加大,特别是冬、春两季表现突出;南部的双柏县因森林植被较好,春雨较其他区域多,常年空气湿度大,年温差小,森林对气候的调节作用明显,天然的半湿润气候特点突出;西部的姚安县年降雨量偏少,空气湿度小,风速大,四周开阔,以农业为主,城市规模及工业无较大发展,森林植被等环境因素无较大变化,半干旱气候特点突出;北部干热河谷的元谋县,常年降雨量偏少,空气湿度小,日照丰富,多年来以均以综合性农业及经济作物种植为主,城市规模及工业无较大发展,森林植被等环境因素无较大变化,半干旱气候特点突出,但从上世纪80年代以来,由于冬、春季节经济作物的种植面积不断扩大,地面绿色覆盖增加,作物蒸腾量增大,土壤表面及近地层空气湿度增大,蒸发量下降,空气湿度增大对高温的调节作用明显[1]。分析结果表明,相对于城市发展规模和工业化进程发展较快的楚雄市来说,南部、西部和北部等县的城市发展规模和工业化发展进程相对落后于楚雄市,人类活动、城市扩张、工业发展对气候变化的影响效应不十分明显。

楚雄州夏季降雨量集中,引发极端洪涝灾害事件的概率在增大;秋季气温上升明显,说明了降雨量天数少,雨季提前结束,局部区域雨季与干季的时间交替正在发生变化。春、秋季降雨量的突出变化,农业种植业风险呈增加趋势。年平均降雨量随年代的变化,呈现出多—少—少—多—平的变化趋势,全州年平均降雨量1961~1970年859毫米,1971~1980年819毫米,1981~1990年912毫米,1991~2000年905毫米,2001~2010年853毫米。1981~2008年间年平均降雨量增多了约80毫米,属于相对多雨时期,验证了不难看出该段来楚雄州境内极端天气 (干旱、洪涝和泥石流滑坡等气象灾害及次生灾害)发生的概率在增大,雨季结束期提前明显,农业种植风险正在增大[1,4]。其中南部双柏县四季降雨量随季节间变化与其他县市相比,变化幅度较小,雨季开始期和雨季结束期的年际间变化不突出;西部姚安县受夏、秋降雨量变幅的影响,极端天气灾害及次生灾害的风险增加;北部永仁县夏季平均变化率最大、秋季次之,冬季最小。东部禄丰县降雨量夏季变率最大、秋季次之,冬季最小。

从不同等级的年降雨日数随时间和空间分布分析结果再次说明,在全球气候变化异常突出的大背景下,楚雄州区域气候变化除受到全球气候变化的影响外,受地方城市发展、工业化进程加快、人口增加及人类活动的影响较大。其中受城市化、工业发展、人口增长及人类活动影响表现最典型的楚雄市和禄丰县,气候变化突出,年总降雨日数减少明显,大雨以上的降雨日数增加,降雨时段集中,局部的极端天气事件和灾害性天气发生的概率在逐年增大,因气象灾害造成的损失也随之增大。如2003年,2008年发生在楚雄市境内的局部洪涝、泥石流滑坡等次生气象灾害,又如2004年发生在禄丰县的“6·20”洪灾都造成了巨大的危害和损失。

[1]秦大河,李爱贞,刘厚凤等.气候系统变化与人类活动[M].北京:气象出版社,2003:2—4.

[2]高庆华,李志强,刘惠敏等.自然灾害系统与减灾系统工程[M].北京:气象出版社,2008.

[3]林而达,许呤隆,蒋金荷等.国家气候变化评估报告 (Ⅱ)[J].气候变化研究进展,2006,(3):51—56.

[4]鲁永新.杨永生.楚雄州气候变化与气象灾害[M].昆明:云南科技出版社,2010:79—117.

[5]周国莲,晏红明.云南近40年降水的时空分布特征[J].云南大学学报,2007,29(1):55—61.

[6]栾兆擎,章光新,邓伟等.三江平原50a来气温及降水相关研究[J].干旱区资源与环境,2007,(11):40.

[7]李春强,杜毅光,李保国等.河北近四十年 (1965—2005)气温和降水变化特征分析[J].干旱区资源与环境,2009,(7):1—6.

[8]候伟芬,王谦谦.江南地区近50年地面气温的变化特征[J].高原气象,2004, (6):400—406.

[9]刘来林.湖北省通山县近五十年气候变化特征[J].暴雨灾害,2007,(6):171—174.

[10]高霞,王宏,于成文等.近45年来河北省极端降水事件的变化研究[J].气象,2009,(7):10—15.