末日猎鹰:最后的纳粹猛禽(2)Me P.1091/BV 155——另一个“活塞巅峰”

文/云中子

既然Fw 190可以发展出Ta 152,那么Bf 109为什么不可以?事实上,专门搞研究的航史学家对于这个提问是不屑一顾的,原因很简单——BV 155就是航空史上活生生的事实,只是大多数人不太了解罢了。不过且慢,本来说的是梅塞施米特的Bf 109,怎么扯到了布洛姆&福斯的BV 155?答案就是BV 155的前身还有一个编号叫Me 155。

没错,Me 155正是Bf 109的嫡传血脉,当然它相对于早期的样子已经是大相径庭了。由 Bf 109到Me 155可谓是一段漫长的家族进化史,搞清这只在1936年柏林奥运会上大出风头的“百灵鸟”是如何变成“信天翁”的,是一件极有意思的事情。至于标题中为什么会有“另一个”这样的字眼,则是因为有福克·沃尔夫的W项目珠玉在前(详见本刊2012年第9期“福克·沃尔夫的ProjectW项目”一文)。

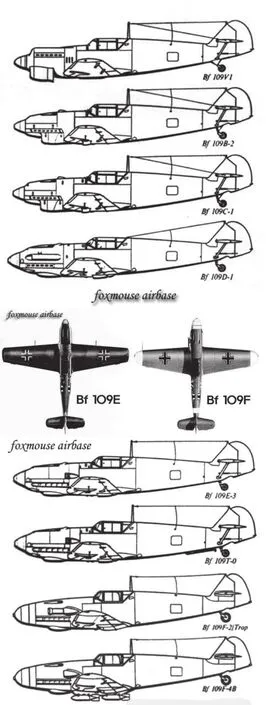

长久以来在航空史研究界,为人所熟知的Bf 109“正统发展史”一般是遵循如下脉络:

1934年,Bf 109V-1原型机,英国罗·罗“鹰”式(Kestrel)发动机,695马力(约511千瓦);

1937年2月,Bf 109B,容克斯尤莫(Jumo)210系列发动机;

1938年3月,Bf 109C,容克斯尤莫210Ga发动机;

1938年8月,Bf 109D “多拉”(Dora),戴姆勒·奔驰DB600A发动机;

1937年6月,Me 109E“埃米尔”(Emil),戴姆勒·奔驰DB600Aa(E3)发动机;

1940年8月,Me 109F,戴姆勒·奔驰DB600E-1发动机;

1941年8月,Me 109G,戴姆勒·奔驰DB605A-1发动机;

1944年9月,Me 109K“卡尔”(Karl),戴姆勒·奔驰DB605DCM发动机。

然而,鲜为人知的另一个事实是,在这根清晰的主线之下,Bf 109系列还有一条不那么清晰的旁系发展脉络。下面的文字将借助BV 155为大家重新揭开航空史上这个有些隐晦的篇章。

与采用“小步快跑”这个循序渐近发展方针的Bf 109主线发展脉络相比,梅塞施米特博士为Bf 109所制定的另外一条发展道路则显得激进而又富有创造性。由于这种技术上的大跨度发展策略对Bf 109基本设计改动程度过大,以至于最后产生的几个成果已经面目全非了。不过在事情的一开始,梅塞施米特博士的本意却并非如此。整个事情的来龙去脉还要从Bf 109H说起。

在1943年初,受美第8航空军首次昼间轰炸德国本土的刺激,梅塞施米特博士决定临时开展一个应急项目,即在Bf 109F的基础上发展一种专门的高空截击战斗机。不过,既然是应急项目,那么这个脱胎于Bf 109F的设计,注定不会对其原型进行大刀阔斧的变动。事实上,后来被正式赋予Bf 109H的这个型号主要通过两项措施来提高高空性能:换装高压缩比的戴姆勒·奔驰DB601N-2发动机;在机翼中插入一个中间段将翼展延长到11.92米、以高展弦比降低诱导阻力。可以说,Bf 109H项目是个不折不扣的小打小闹。不过,任何一架原先设计中侧重于中低空性能的活塞式飞机改向高空路线发展,所要作的也无非就是这两个方面——换装在高空仍能保留足够剩余功率的发动机,加大机翼展弦比。至于是否成功则主要看改进是否细致而已。

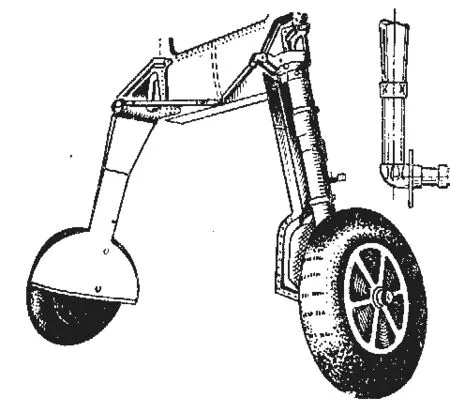

当然,即使在这个小打小闹式的改进项目中,梅塞施米特博士还是作了一项以后对于Bf 109框架拓展大有益处的改进。众所周知,Bf 109从V-1原型机到K系列的主流型号都是以其别出心裁的起落架设计而闻名。这种设计将主起落架的承力点设置在机身侧壁,而当时常用的设计是将承力点设置在紧贴机身的翼根处。如此设计带来的优点是因为起落架是独立于机翼的,所以机翼的制造、安装和拆卸变得更加简单,利于战时生产(链接1)。此外,飞机的重心也因为这种起落架设计而大幅靠后,所以着陆的时候不需要滑跑很长的距离就可以使尾轮着地,刹车时头点地的可能性也大大减少。更重要的是机翼也不必承受地面载荷,从而可以造的更轻更简单,理论上也有更多的空间装载武器。不过,考虑到向重装甲、重火力、高空截击机方向发展的Bf 109H战斗起飞重量将比其原型Bf 109F大幅增加,那么为了承受这些增加的机体重量,对于起落架结构的加强就势在必行。对此有两种选择:一是加大起落架支柱直径以及轮胎厚度,但这样一样就必定会在机翼上形成难看的突起才能容纳加强后的起落架;另一个选择则是保留原起落架全部构件,既不需要加粗起落架支柱也不需要加厚轮胎厚度,但必须要将主起落架承力点改在新增加的翼根段结构,其目的是减小起落架支柱与地面的夹角,以便着陆时的冲击载荷可以通过主轮支柱传导到转轴上,从而避免了在脆弱的液压收放作动筒的压力头上形成一个侧向力矩。

然而,在方案构思接近完成时,梅塞施米特博士本人也意识到简陋到如此程度的改进方案恐怕没有什么现实意义,于是在绘图板上便对Bf 109H进行了设计变更。在保留原方案机翼设计的基础上,将发动机升级为高空性能更佳的DB628A。戴姆勒·奔驰为该发动机设计了全新的冷却系统及2级3速的机械增压器。根据纸面数据显示,12000米高度时DB628将能够达到1560马力(1147千瓦)的动力水平。同时为了与升级后的发动机相匹配,梅塞施米特博士除了将机身拉长到7.8米以增强纵向稳定性外,尾翼面积也得到了扩大,并为其设计了一个特别的宽桨幅、可变距金属螺旋桨以充分发挥该发动机的最大效率。1943年5月首架Bf 109H原型机进行了首飞。按照梅塞施米特公司内部Bf 109原型机编号序列,该机为Bf 109H V54。但令人奇怪的是,由于原来计划中的Bf 109F-4机体短缺,这架原型机实际上是利用一架生产线上的半成品Bf 109G-5直接改装而来。然而令人失望的是,试飞结果表明,纸面性能十分了得

条理清晰而又循序渐近的Bf 109主线发展脉络

链接1

以Bf 109E为代表,其主起落架支柱是通过复杂的锻造钢制构架直接连接在前部机身的两侧,并由一组支撑杆加固,而这组支撑杆同时还支撑着两个倾斜的发动机支架,以及机翼的前部连接点。这种将承力系统三合为一的设计能将机身载荷(特别是着陆时受到的载荷)集中在一个相对较小并且经过加固的区域,使得机体结构强度有了大幅增加。

由于起落架是独立于机翼的,所以机翼的制造、安装和拆卸变得更加简单,这在战时是十分重要的。二战末期,很多Bf 109是在很窄的坑道里生产的,然后在露天用很短的时间安上机翼,这对于别的飞机来说是很难想象的。但也正因为如此,梅塞施米特博士迟迟没有下定决心为生产线上的Bf 109批产型号通过更改结构设计解决起落架轮距过窄的问题,而只是企图通过加长尾轮支撑杆、提高垂尾高度和加装尾轮制动系统等措施对此加以弥补。

但这种设计也有一些弊端:任何一部分的连接部件断裂都会对整个机体结构造成严重的破坏;此外Bf-109为了增加轮距,主轮支柱被设计成各向外撇开17度。但即使如此,轮距还是太短了,比如 Bf-109E主轮轮距是1.97米,G型是2.06米,而K型是2.1米。但这种措施在扩大了轮距的同时,却在液压收放作动筒的压力头上施以很强的横向应变,轻则使机身翻覆,重则使起落架折断。同时由于主轮支柱过于靠前,使飞机的重量分布不均,尾轮支撑着很大的一部分机身,所以在着陆时飞机的重心更靠近尾轮,如果正好遇到凹凸不平的地面或是转向过猛极易使飞机转向失控甚至是原地打转。

链接2

DB628A既然选择安装了全新的2级3速机械增压器,就必然得要有全新的冷却机制,不然不但燃烧效率不佳,还可能导致混合后的油气在尚未进入汽缸就引燃的情况发生。可惜的是,DB628A的问题正是出在这里。从理论上讲,两级增压器的冷却装置有两种类型,也就是中间冷却器(Intercooler)和后冷却器(Aftercooler)。这两种冷却方式的差异是:前者是在两级增压器之间冷却气体,后者则是在两级之后进入汽缸前冷却气体。DB628A选择了后冷式,但从实际效果看这种选择对于DB 628A的结构来讲却显然不是恰当的。的DB628A由于散热器设计失败(链接2),在Bf 109H V54身上成了彻头彻尾的样子货。Bf 109H V54的起落架刚刚从跑道上收起,发动机油温警示灯就开始闪烁不止,结果试飞只得草草中止降落了事。

失望之余,梅塞施米特博士只得设法扣押一架部队送回返厂修理的Bf 109F4/Z,利用这架飞机的机体改造出了一架Bf 109H V55进行补救。与Bf 109H V54相比,Bf 109H V55最大特点是重新用DB 601N-2替换掉了不成功的DB 628A。

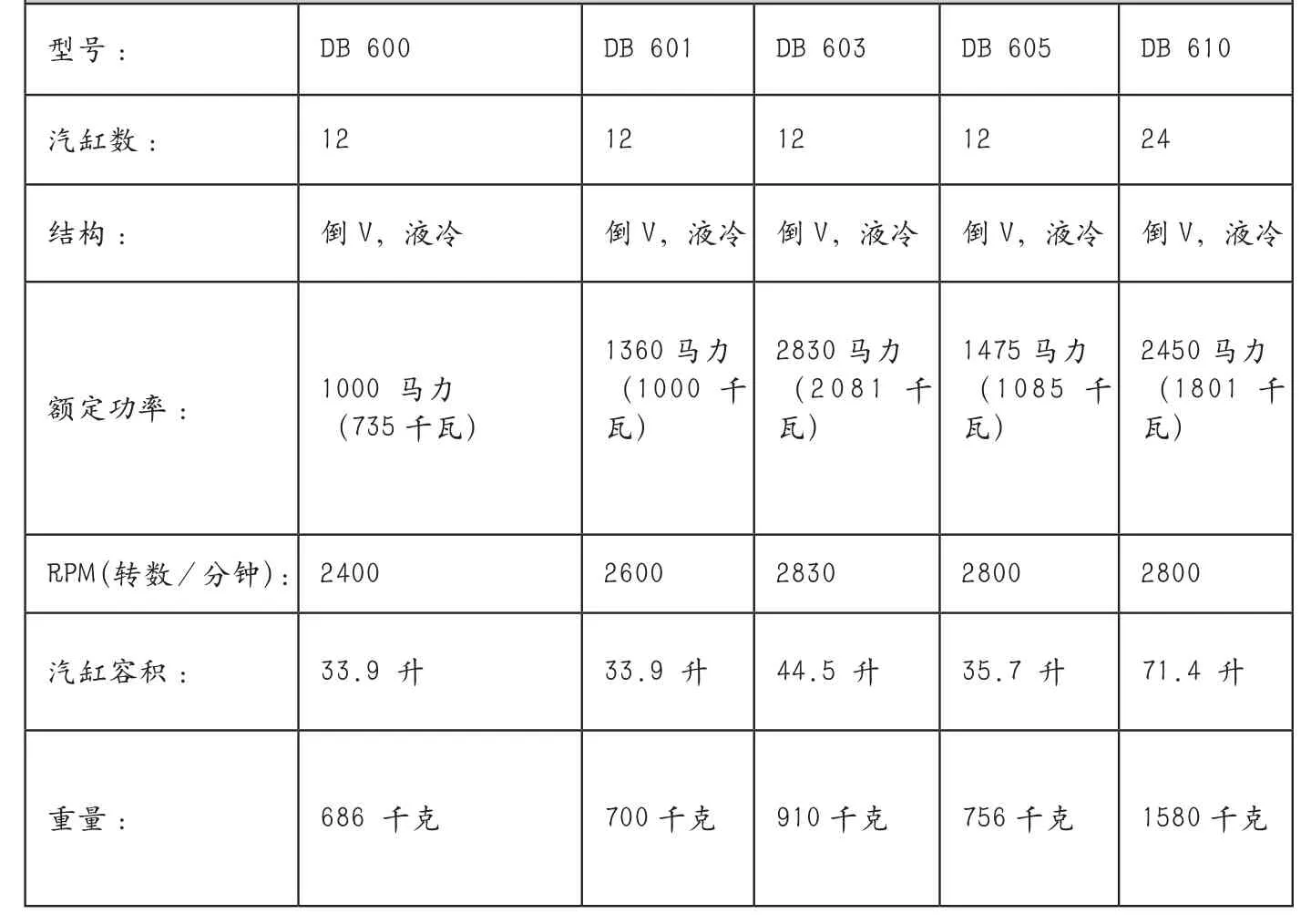

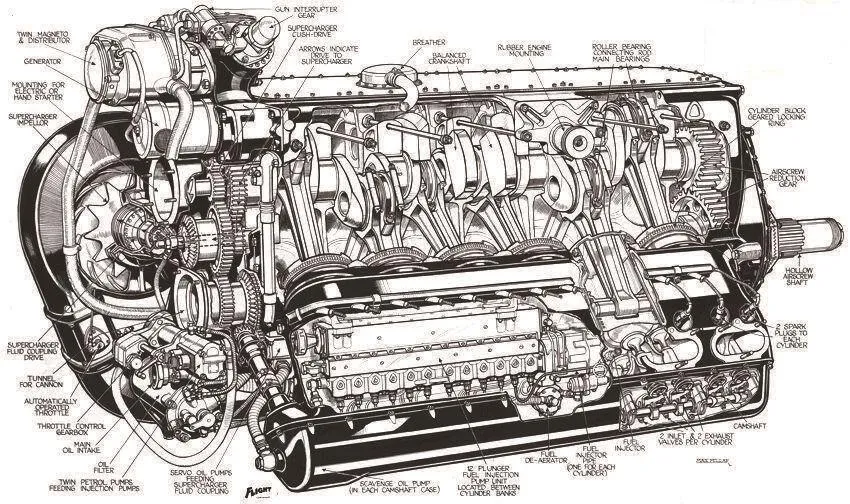

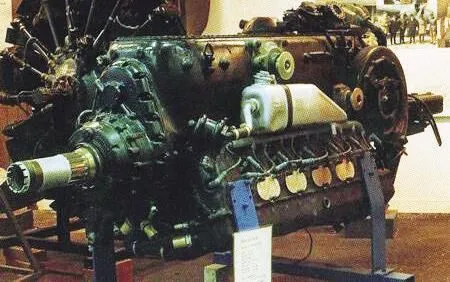

DB 601是一种典型的德式液冷倒V型12缸活塞发动机,两列汽缸向下成60度夹角,中间容纳齿轮传动装置,一级两速的涡轮增压器位于发动机的左侧。其特点是结构紧凑,由于汽缸位于下方,上方腾出的空间可以安装机枪及同步协调器。这种布局方式也是德国战斗机的典型识别特征。与同时期的英、法发动机相比,DB601不仅功率大、结构紧凑,其最主要的优势在于采用了燃油直接喷注系统,这是戴姆勒·奔驰精湛技术的体现,在20世纪40年代甚至是绝无仅有的。

至于DB 601N-2则是的DB 600系列发动机的最新型号(链接3),带有GM 1汽缸喷射装置并加大了增压器直径,属于DB 601E-1的改型。实际上,DB 601N-2是为舰载型Bf 109T专门研制的一款改进型海军用航空发动机,在主要结构上进行了防腐蚀处理,并对压缩比进行了重新调整,约达6.7∶1,而不是通常的6.5∶1,代价则是重量的增加与大修间隔的缩短。GM 1工作原理是向发动机涡轮增压器注入一氧化二氮(N2O),籍以提高发动机在高空的作功效率,以对由于高空中空气稀薄引起的发动机功率下降进行一定的弥补。最早安装GM-1的是Bf 109E-7/Z战斗机,而后来安装GM-1的Bf 109G改型称为U2。GM-1适合高空使用,主要装备Bf109G-1、G-3、G-5等型号。

使用GM-1的DB601N-2发动机同样能在12000米左右高度达到1560马力的瞬时功率,但遗憾的是只能维持约5分钟,这一点与DB628A有很大不同。另一方面,虽然有GM-1助了一臂之力,但DB 601N-2与DB 628A相比毕竟还是有差距的,于是为达到理想中的高空性能,梅塞施米特博士被迫将机载武器消减到仅为一门MG 151 20毫米机炮以求减重。通过试飞,Bf 109H V55被德国航空部认为基本达到了一架高空截击机的性能要求(当然火力性能则又另当别论了),于是作为量产型样板被赋予了Bf 109H-0的编号,即Bf 109H预生产型。

此后,戴姆勒·奔驰公司将DB 601N-2发动机进一步升级为DB 605B。DB605于1942年初进入批生产,主要分为A、B两种型号。DB605A与DB605B基本相同,A型的润滑油气泡分离器安装于发动机右侧中部,而B型的润滑油气泡分离器则安装在发动机左侧上部。虽说是新一代发动机,但DB605A/B的主要结构与DB601E相似,只是加大了缸径和活塞行程、改进了涡轮增压器,

Bf 109E的起落架结构示意图

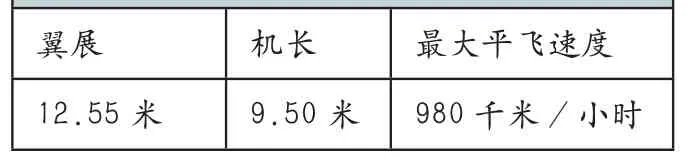

DB 600 系列发动机数据一览表(根据资料来源不同,数据可能略有出入)

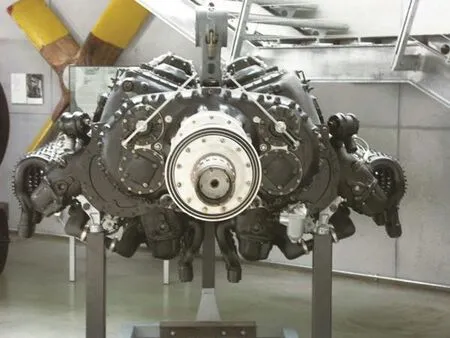

被纵向剖开的DB 601A演示样机

经翻新达到堪用状态的DB 601A发动机

DB 601N发动机结构示意图

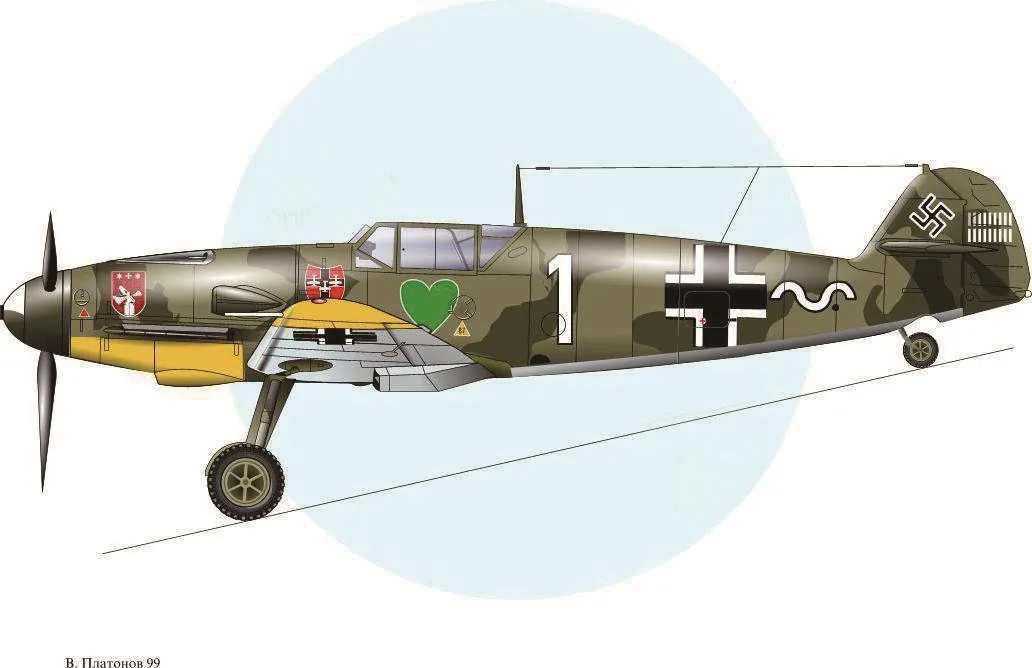

Bf 109 F47侧视图,JG 54涂装。

链接3

DB 600系列发动机相当紧凑,工艺十分扎实。特别是其简洁的主承力梁,由压铸镁合金制成,在与发动机连接处使用橡胶垫圈以减轻振动。而同时期英美发动机还在使用复杂的管架结构。

DB 600系列发动机采用机械式的离心增压器:DB 600和 DB 601采用1级1速压缩机,DB 605系列采用2级1速压缩机。该增压器由发动机曲轴通过扭矩转换器来驱动,但要消耗一部分的发动机功率,随着高度的升高,其效率会逐渐降低,直到抵消增压器带来益处。与之相比,废气涡轮增压器几乎不消耗发动机功率,所以不受限定高度的影响。

当然,戴姆勒·奔驰的发动机也有其优势:能通过气压控制的油压离合器,自动调节压缩机速度,可以在限定高度内有效地控制压气比;其燃油系统也可随高度的增高自动提高供油量,以弥补发动机功率的损失。因此,系统的自动化程度相当高。相比之下,“喷火”使用的“默林”发动机虽然使用2级2速压缩机,但其压缩速率是固定,在低空以及低高速齿轮转换阶段前后会产生压气过剩或是压气不足的问题,造成发动机功率损失。但是由于德国人在二战后期由于废气涡轮增压技术的不过关,只得一味增大机械式离心增压器直径,结果造成一些改进型战斗机机头截面超过了机身截面,不得不在机身侧面使用两块大型的整流板使其平滑过渡。整体尺寸、重量较DB601也增加了,发动机最大起飞输出功率提高到1475马力(1085千瓦),而在6000米高度打开GM-1后瞬时功率可达1700马力(1250千瓦)。

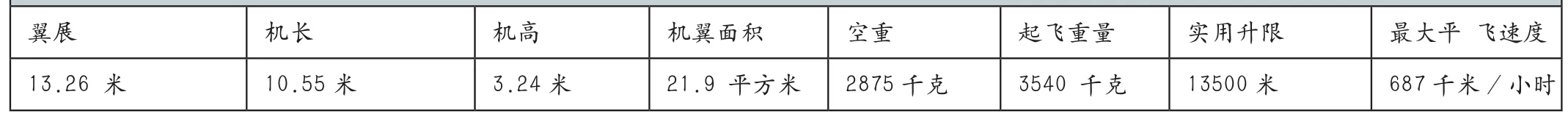

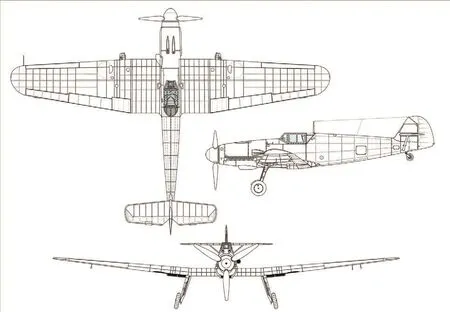

Bf 109H简要数据

DB 605 上的涡轮增压器

DB 605A 发动机(注意动力轴中空)

1943年12月22日,德国第一种真正意义上的高空截击战斗机——采用DB 605B发动机的Bf 109H-1在梅塞施米特公司利佛海姆工厂投产。有些资料表明,这些Bf 109H-1虽然保留了Bf 109H-0的全套设计,但由于Bf 109F此时早已停产,所以仍是以Bf 109G-5的机体改造成来。从这一点来说,这些生产型号又回到了Bf 109H V54的老路。然而,在仅仅生产了7架后,德国航空部却发现,相对于火力、动力均较为贫弱的Bf 109H,福克.沃尔夫接近完成的Ta 152似乎是个更好的选择,于是整个Bf 109H项目计划在1944年1月被匆匆宣布放弃。至于那生产出来的7架Bf 109H-1,则在梅塞施米特的工厂中闲置了几个星期后被德国空军勉强接受,但直到战争结束也未参与任何作战行动。

Bf 109H的失败使梅塞施米特博士意识到,Bf 109过于紧凑的机体结构使其向某些特定用途领域的发展受到了制约。而如果一定要坚持利用Bf 109的现成框架向这些领域进行尝试的话,那么大动干戈地改型设计便是不可避免的了。当然,这比从一片空白中进行全新设计仍要省时省力,这一点对于资源相对匮乏的纳粹德国来说具有特别魅力。这也是为什么对Bf 109这个“古老”战前设计的改进能够贯穿战争始终的原因。

Bf 109系列向高空截击机化发展的最初尝试——Bf 109H三视图

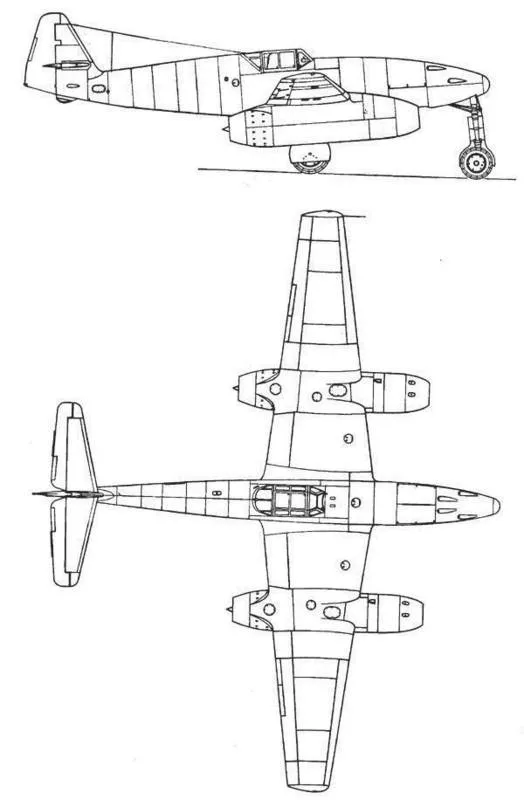

进行了喷气动力改造的Bf 109TL

就这样,继Bf 109H之后,梅塞施米特博士迅速调整了自己的思路,开始在类似Bf 109H这样具有专门用途的Bf 109特殊型号上尝试加大改进幅度。但令人大跌眼镜的是,这种思路下的第一个产物居然是进行了喷气动力改造的Bf 109TL。

简单地说,Bf 109TL的出现至少使人们在两个方面大吃一惊。首先,Bf 109能由一架单发活塞式轻型战斗机,一举改头换面为双发的喷气式重型战斗机,这一点出乎许多人的意料。其实在航空史中,活塞式战斗机换发喷气发动机的例子并不鲜见,比如拉-7到拉-15的转变就是一例。不过,像Bf 109TL这种由单发到双发的布局转变却让所有人感到意外。其次,无论是从设计用途(高空高速重火力截击机)还是气动布局与结构(双引擎翼吊式,前三点起落架)上看,Bf 109TL已经与其原型大相径庭,反而无限于接近此时已经成形的Me 262。

事实上,Bf 109TL正是心思谨密的梅塞施米特博士为使自己在德国航空部未来的喷气化进程大换血中,仍能占据主流优势的重要一个棋子。显然,梅塞施米特博士希望能在新一轮的换装热潮中,取得同当年Bf 109一样的成功。按照梅塞施米特博士的计划,其用以争夺德国航空部大笔喷气战斗机订单的头号种子选手,当然是被寄与厚望的Me 262。不过,由于喷气动力属于新兴技术,即便对于率先掌握这种技术并使之实用化的德国而言,其喷气动力装置的发展也仍然处于一个非常稚嫩的水平。而Me 262的机体又属全新设计,这就使Me 262的研制风险实际上处于2个风险因素的叠加之中,失败的可能性之大可想而知。于是,作为Me 262项目的备份,老谋深算的梅塞施米特博士悄悄在1943年1月22日并行开展了Bf 109TL这个应急项目,以求稳妥。

Bf 109H简要数据

当然,与Me 262相比,Bf 109TL的最大优势在于Bf 109系列的继承性,这使该机可以直接利用许多已经在长时间战火中得到验证的成熟部件。这样不但在项目进度上会比Me 262更有把握,而且可以相对减少技术风险。于是,我们最终看到的Bf 109TL简直就是一个Bf 109各型号、包括衍生型的部件拼凑出来的大杂烩:前机身与机尾构件取自Bf 109H,机翼取自Me 409,而前三点式起落架则取自Me 309。当然,最关键的发动机部分显然无法再这样取巧,于是梅塞施米特博士干脆将Me 262的尤莫 109-004B喷气发动机连同短舱一起移植给了Bf 109TL。这种模块式的设计思想后来对梅塞施米特博士启发颇大,在经系统性整理后,梅塞施米特博士专门提出了Me P.1090“模块式”战斗机项目。

Antares出品的Bf 109TL比例模型(1:48)

Bf 109TL二视图

另一方面,作为与Me 262设计初衷完全一致的重火力、重装甲、高空高速战斗机,梅塞施米特博士将当时能够找到的最有威力的军械都塞入了机首。包括2门MG 151/20 20毫米机炮(每门备弹量125发)和2门 MK 108 30毫米机炮(每门备弹量60发)。这样的武器组合,使这架半路出家的重型喷气战斗机在火力性能上兼顾了射速与威力。

不过,虽然是在多快好省思想下设计出的板凳队员,但由于在布局上Bf 109TL与Me 262并没有什么本质不同,而且因为直接取自Bf 109H的机身要比Me 262狭窄,德国航空部甚至认为Bf 109TL在性能上可能要超越Me 262这个梅塞施米特博士精雕细琢的宝贝疙瘩。结果,在面临这种喧宾夺主的窘境中,梅塞施米特博士很明智地中止了Bf 109TL项目。原因很简单,Bf 109TL与最初的Me 262的确可能在性能上不分仲伯,但作为一个全新设计,后者的发展潜力却远不是Bf 109TL所能比拟的。虽然Bf 109TL作为一个独立项目被梅塞施米特自行中止,但作为Me 262项目的前期验证型号还是生产出了3架原型机以供前者作技术积累。(未完待续)