新生儿留置胃管末端病原体临床监测与分析

杨童玲,张玉侠,胡晓静,曹 云,陈 超

(复旦大学附属儿科医院,上海 201102)

留置胃管是新生儿临床护理治疗中一项常用的护理操作技术,常用于胎龄小于34周的早产儿及因吸吮和吞咽功能不协调而不能用奶瓶喂养的患儿以及危重和外科手术后予以胃肠内营养、胃肠减压等。因插管对象为高危新生儿,尤其是早产儿,易发生导管相关性感染,胃肠道致病菌感染是导致坏死性小肠结肠炎(NEC)发生发展的重要因素之一[1]。所以,观察高危新生儿是否存在胃管相关性感染以及相应的病原体是否为致病菌是至关重要的。现对2011年5—8月在我院新生儿重症监护病房156例留置胃管患儿的胃管末端进行病原体培养并对结果进行临床分析。

1 对象与方法

1.1 对象 2011年5—8月在我院新生儿重症监护病房留置胃管患儿156例,男101例,女55例;出生体重0.9 ~3.9 kg,平均出生体重(1.4 ±0.6)kg;胎龄 26 ~40周,平均胎龄(31.7 ±3.3)周;住院天数 2.5 h~89 d,平均住院天数(20.1±16.7)d;经鼻留置胃管39例,经口留置胃管117例;机械通气34例,未使用机械通气122例;禁食患儿33例,鼻饲喂养患儿123例。

1.2 方法 留置胃管的患儿每3天更换1次胃管,并进行胃管末端病原体培养,培养结果阴性者于每次更换胃管时再次进行胃管末端病原体培养直至停止留置胃管;培养结果为阳性者再进行1次末端病原体培养,如果结果为阳性即不再进行末端病原体培养。采样方法:留置胃管3 d后予更换胃管时,用无菌剪刀剪取胃管末端2 cm置于无菌试管内,再注入2 mL无菌生理盐水,立即送检。

1.3 统计学方法 应用SPSS 11.5软件对数据进行统计分析。

2 结果

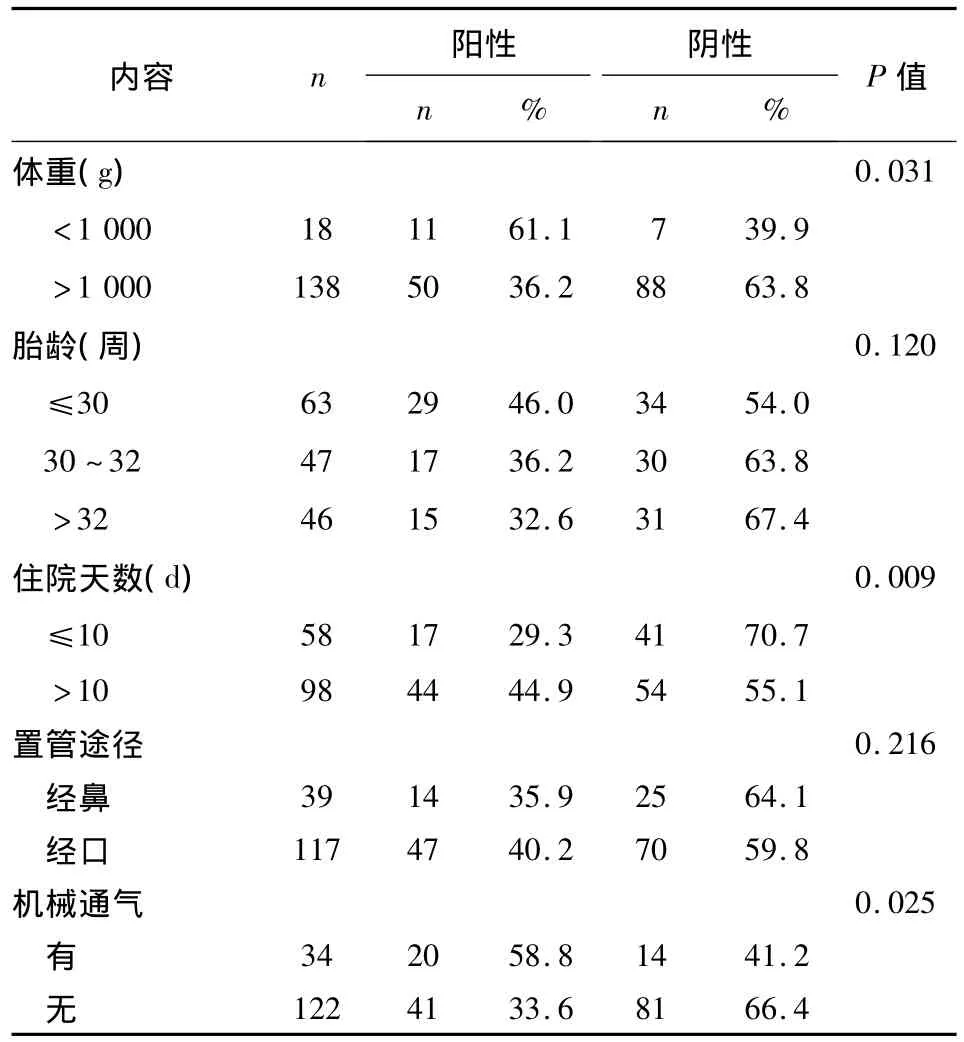

2.1 胃管末端病原体培养结果与一般资料相关性见表1。

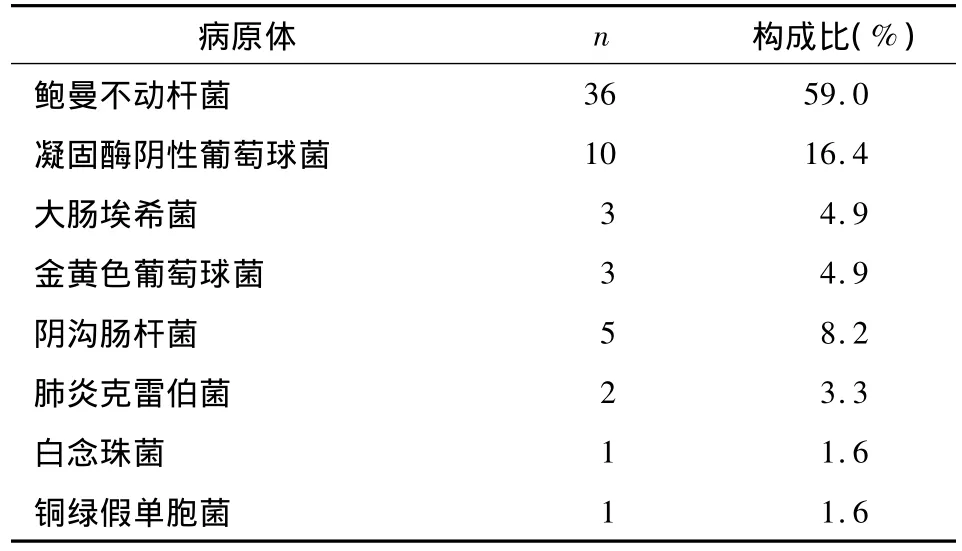

2.2 胃管末端培养病原体阳性菌种类 见表2。

表1 胃管末端病原体培养结果与一般资料相关性(n=156)

表2 胃管末端培养病原体阳性菌种类 (n=61)

3 讨论

3.1 胃管末端病原体培养的临床重要性 留置胃管技术在重症监护室普遍应用,是一项不可或缺的治疗措施。有学者提出,留置胃管可引起胃、咽、上呼吸道感染;还有学者提出,胃内细菌可延胃管壁上移至咽,再到下呼吸道[2-3]。所以在临床治疗护理中,应重视胃管末端病原体定植的问题。据统计,新生儿坏死性小肠结肠炎是新生儿发生的最常见的胃肠道急腹症,发病率占住院新生儿的6%,早产儿更常见[4]。Burn等[5]研究发现,早产儿预防性口服抗生素能显著降低早产儿坏死性小肠结肠炎的发病率和病死率,同时胃肠道感染与坏死性小肠结肠炎的发病有关[1]。表1显示,胃管末端病原体培养结果阳性的相关因素为出生体重、住院天数和是否机械通气。

3.2 出生体重与胃管末端病原体培养阳性率的关系体重反应了新生儿各系统及脏器功能的成熟度,体重低,生长发育差,血浆中IgG水平低,相应的免疫力低,更容易发生感染[6]。表1显示,出生体重小于1000 g的患儿胃管末端培养的结果阳性率为61.1%,而出生体重大于1000 g的患儿胃管末端培养的结果阳性率为36.2%。有文献报道,体重<2 kg的新生儿发生医院感染的危险性是体重>4 kg的2.5倍[7]。近几年来,国内的坏死性小肠结肠炎病死率高达10%~50%;美国出生体重<1 kg的早产儿发生率为5% ~10%,病死率高达40% ~60%[8]。出生体重越低就越容易发生感染,坏死性小肠结肠炎的发生率就越高。胃管末端病原体培养有助于了解胃肠道内的致病菌情况,对于监测早期坏死性小肠结肠炎具有重大意义。

3.3 住院天数与胃管末端病原体培养阳性率的关系住院天数越长,发生胃管末端病原体培养阳性的概率就越高。表1显示,住院天数大于10 d的患儿胃管末端病原体培养结果的阳性率为45.4%,而住院天数小于10 d的患儿胃管末端病原体培养结果的阳性率为29.8%。这与住院天数越长发生医院感染率越高的相关报道相符[9]。

3.4 机械通气与胃管末端病原体培养阳性率的关系由于近几年来高危新生儿、极低出生体重儿的不断增多,据统计,美国出生体重<1 kg的早产儿发生率为5%~10%[8]。机械通气已被普遍使用于这些患儿,以提高抢救成功率和救治率。但有文献报道,机械通气的患儿,呼吸道培养阳性率大大高于非机械通气患儿,病原菌可延气管插管下行至胃内导致胃管末端病原体培养阳性率增高[10]。本研究中,机械通气的患儿胃管末端病原体培养结果为阳性的占58.8%,而未使用机械通气患儿的阳性率为33.6%。因此,对于机械通气的患儿应加强口腔护理,及时清除口腔内的分泌物,以减少口咽部细菌延胃管壁下移至胃肠道导致的胃肠道内的感染。同时,口咽部及胃肠道定植菌是呼吸机相关性肺炎(ventilator-associated pneumonia,VAP)感染的重要来源[11]。本研究发现,61例胃管末端病原体培养结果为阳性的患儿中,其痰培养结果均为阳性,且病原体是相同的。因此,发生VAP的相关因素之一为胃、十二指肠定植菌逆行,而胃—肺途径被认为是发生VAP最重要的因素[12-13]。故机械通气与胃管末端病原体阳性情况紧密相关,两者互为影响,预防VAP的相关措施也可预防胃内致病菌的感染,胃内致病菌的有效预防也可避免病原体的逆行感染。临床上应根据患儿的临床表现、病情变化、血气分析结果、X线摄片报告等及时调整呼吸机的参数,尽量早期拔除气管插管,停止机械通气,推荐使用无创氧疗方式。

3.5 置管流程与胃管末端病原体培养阳性率的关系置胃管时应尽量遵循无菌操作原则,避免把周围环境中的细菌带入患儿体内。胃管作为病原体的移行途径,可能需要频繁更换避免胃管末端病原体的大量定植脱落入血,目前采用每3天更换1次胃管,但新生儿胃管末端的病原体快速繁殖的时间需要进一步研究以决定临床上更换胃管的频率。留置胃管的途径经口或经鼻不是新生儿胃管末端病原体阳性率的相关因素。故采用何种置管途径应根据患儿的孕周大小、临床情况等综合因素进行合理选择。

3.6 新生儿坏死性小肠结肠炎与胃管末端病原体培养阳性率的关系 156例患儿中有8例患儿发生了坏死性小肠结肠炎,其发生率为5.1%。其中,胃管末端病原体培养阴性的95例患儿中4例发生了坏死性小肠结肠炎,发生率为4.2%;胃管末端培养阳性的61例患儿中4例发生了坏死性小肠结肠炎,发生率为6.5%。

4 小结

留置胃管对于新生儿来说是一项重要的治疗措施,对胃管末端的病原体监测具有一定的临床参考价值。加强置管患儿的各项护理措施,有助于减少医院感染的发生。

[1]易小莲,张丙宏,严彩霞,等.新生儿坏死性小肠结肠炎发病机制研究进展[J].中国新生儿科杂志,2011,26(2):130-132.

[2]Isakow W,Kollef MH.Preventing ventilator-associated pneumonia:an evidence-based approach of modifiable risk factors[J].Semin Respir Crit Care Med,2006,27(1):5-17.

[3]Parm Ü,Metsvaht T,Sepp E,et al.Mucosal surveillance cultures in predicting Gram-negative late-onset sepsis in neonatal intensive care units[J].J Hosp Infect,2011,78(4):327-332.

[4]徐放生.极低出生体重儿坏死性小肠结肠炎[J].中国实用儿科杂志,2002,17(7):391-393.

[5]Bury RG,Tudehope D.Enteral antibiotics for preventing necrotizing enterocolitis in low birthweight or preterm infants[J].Cochrane Database Syst Rev,2001,(1):CD000405.

[6]Sandberg K,Fasth A,Berger A,et al.Preterm infants with low immunoglobulin G levels have increased risk of neonatal sepsis but do not benefit from prophylactic immunoglobulin G[J].J Pediatr,2000,137(5):623-628.

[7]周亚玲,曾正文,耿琪智.新生儿医院感染222例临床分析[J].中国实用儿科杂志,2000,15(12):743-744.

[8]Triulzi F,Parazzini C,Righini A.Patterns of damage in the mature neonatal brain[J].Pediatr Radiol,2006,36(7):608-620.

[9]李春杰.新生儿重症监护病房的院内感染临床分析[J].吉林医学,2010,31(31):5508-5509.

[10]蒋惠芬,蒋曙红,王淮燕.新生儿呼吸机相关性肺炎的临床分析[J].中国临床医学,2010,17(6):868-869.

[11]陈呜,府伟灵,陈依赐.呼吸机相关肺炎的流行病学分析[J].中华医院感染学杂志,1998,8(4):211-213.

[12]张劲,金环,陈冬娥,等.密闭式与开放式吸痰效果观察[J].护理学杂志,2004,19(13):54-55.

[13]卜宝英,孙德俊,杨敬平.呼吸机相关性肺炎的研究进展[J].临床肺科杂志,2006,11(4):501.