溶栓前应用大剂量他汀类药物对急性心肌梗死预后的影响

薛菊

急性心肌梗死是由于冠状动脉在粥样硬化的基础上出现心肌急性缺血性坏死,多采用常规抗凝、溶栓、减慢心率、降低心肌耗氧量、减轻心室重构等治疗,并增加他汀类药物口服,延缓并阻止动脉粥样硬化的进程,改善预后,降低急性心脑血管事件的发生[1]。2009年1月—2012年1月我院心内科应用大剂量氟伐他汀早期强化治疗急性心肌梗死,并观察其对急性心肌梗死预后的影响。现将结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2009年1月—2012年1月我院心内科收治的急性心肌梗死患者62例作为研究对象,均符合急性心肌梗死诊断指南中的判断标准,均排除入院前口服他汀类药物、进展期肌病、肝肾功能不全、对他汀类过敏、对溶栓有禁忌证的患者。其中男40例,女22例;年龄42~75岁,平均(60.3±13.2)岁。将其随机分为常规治疗组和强化治疗组,各31例,两组患者性别、年龄、吸烟史、左室射血分数、合并症 (血脂、高血压、糖尿病)方面具有均衡性。

1.2 方法 所有患者入院后行血尿粪3大常规、肝肾功能、血脂、血糖、血凝、心脏彩超等相关检查,均无溶栓禁忌证。给予常规治疗如硝酸酯类药物、血管紧张素转换酶抑制剂(ACEI)、β-受体阻滞剂,抗凝药物低分子肝素、阿司匹林等,尿激酶溶栓前给予他汀类药物。常规治疗组:氟伐他汀40mg/次,1次/d;强化治疗组:氟伐他汀80mg/次,1次/d,l周后改为40mg/次,1次/d。

1.3 观察指标 治疗4周后观察患者出现心脑血管终点事件(心源性死亡、心肌再梗死、不稳定型心绞痛、卒中)的例数,并测量治疗前后患者血脂及丙氨酸氨基转移酶 (ALT)水平。

1.4 统计学方法 应用SPSS10.0统计软件进行数据处理,计量资料采用t检验,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组心脑血管终点事件发生率比较 治疗4周后,常规治疗组出现心源性死亡3例、心肌再梗死1例、心力衰竭2例、卒中2例,心脑血管终点事件发生率为25.8%;强化治疗组出现心源性死亡1例、心力衰竭2例、卒中1例,心脑血管终点事件发生率为12.9%,两组心脑血管终点事件发生率比较,差异有统计学意义 (P<0.05)。

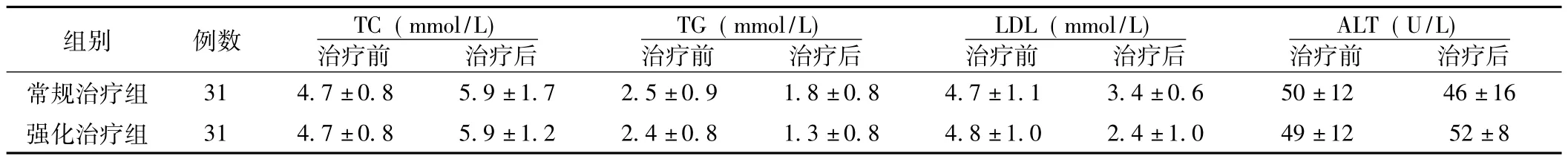

2.2 两组治疗前后血脂及ALT比较 治疗前两组患者总胆固醇 (TC)、三酰甘油 (TG)、低密度脂蛋白 (LDL)及ALT比较,差异均无统计学意义 (P<0.05);治疗后两组患者ALT水平比较,差异无统计学差异 (P<0.05,见表1)。

3 讨论

急性心肌梗死是在冠状动脉粥样硬化的基础上,斑块发生破裂、出血,继而出现血栓形成,导致心肌缺血、缺氧性坏死[2]。近年来国内外较多的研究表示他汀类药物的作用机制:(1)诱导内皮细胞合成一氧化氮,改善内皮舒张功能;(2)减少斑块中的脂质成分和炎症细胞,从而稳定斑块;(3)减少血栓形成和减轻动脉粥样硬化处的炎症反应。他汀类药物通过干预斑块炎症过程的多个环节,从而起到稳定并缩小斑块,延缓并阻止脉粥样硬化进展,降低心血管病变发生率[3]。

表1 两组治疗前后血脂及ALT比较 ()Table 1 Comparison of lipids and ALT between two groups before and after treatment

表1 两组治疗前后血脂及ALT比较 ()Table 1 Comparison of lipids and ALT between two groups before and after treatment

治疗后常规治疗组 31 4.7±0.8 5.9±1.7 2.5±0.9 1.8±0.8 4.7±1.1 3.组别 例数 TC(mmol/L)治疗前 治疗后TG(mmol/L)治疗前 治疗后LDL(mmol/L)治疗前 治疗后ALT(U/L)治疗前4±0.6 50±12 46±16强化治疗组 31 4.7±0.8 5.9±1.2 2.4±0.8 1.3±0.8 4.8±1.0 2.4±1.0 49±12 52±8

在急性心肌梗死事件中,心肌细胞凋亡导致急性心肌梗死中心肌细胞大量丢失增加,加重了心肌梗死后的心室重构,从而加重了心功能恶化。并且有研究报道,早期大剂量他汀类药物能有效改善血管内皮功能,抑制心肌细胞凋亡,而小剂量他汀类药物对心肌细胞凋亡无明显作用。故在溶栓前短期内应用大剂量他汀类药物,能产生明显的抗炎作用并干预心肌细胞凋亡,其作用强度与剂量呈正比,且能使心肌梗死后心脑血管终点事件的发生率明显下降[4-5]。

本研究结果表明,他汀类药物剂量应用造成的药物不良反应,ALT方面差异无统计学意义,但治疗后血脂指标有变化。因此,大剂量他汀类药物在急性心肌梗死发病后24h内早期应用较小剂量应用更能有效降低心脑血管事件的发生率,延缓动脉硬化的发展,且安全性及耐受性良好,值得在临床上推广。

1 中国成人血脂异常防治指南制订联合委员会.中国成人血脂异常防治指南[J].中华心血管病杂志,2007,35(5):390.

2 吴琳,刘新叶.不同剂量他汀类药物对冠心病二期预防疗效观察[J].实用心脑肺血管病杂志,2009,17(8):699.

3 李浙成,柳妙仁.不同剂量阿托伐他汀治疗急性冠脉综合征对炎症因子的影响[J].心脑血管病防治,2007,17(1):30.

4 张蔚.他汀类药物治疗高脂血症的临床应用[J].新医学,2007,38(5):330.

5 李婧,王洪娟.溶栓前大剂量他汀类药物治疗急性心肌梗死31例预后分析 [J].山东医药,2010,50(13):100-101.