民国时期农村教育及其经费问题

王 成

(安徽大学 历史系,安徽 合肥 230039)

1911年辛亥革命推翻了封建帝制,但中国社会依然是一派混乱、凋敝与落后的景象。为了探寻中国落后的原因和拯救中国的道路,一批忧国忧民的知识分子将关注的目光聚焦到中国的农村和农村教育。近年来,学术界关于乡村教育的研究大致可以分为:(1)现代学者将乡村教育运动中涌现的教育家著作资料进行整理,如《俞子夷教育论著选集》、《黄炎培教育论著选》、《陶行知全集》和《梁漱溟教育论著选》等;(2)现代学者关于近代乡村教育思潮和运动研究成果颇丰,其中具有里程碑意义的著作是苗春德主编的《中国近代乡村教育史》,该书详细考察了近代乡村教育思潮和运动产生的背景、嬗演历程、各主要教育的理论和实践等,类似的论著还有郑世兴的《我国近代乡村教育思想和运动》、中国陶行知研究会编的《陶行知研究在海外》、马勇的《梁漱溟评传》以及程静英《晏阳初与“博士下乡”》等;(3)田正平等的《中国教育早期现代化问题研究》、陈青之的《中国教育史》、陈鸣等的《中国教育经费论纲》等对中国乡村教育都有所涉及。综上所述,近年来学术界关于农村教育的研究成果众多,宏观和中观层面上已经有了不少的成果,但是对于近代农村教育的微观研究显然不够。诚如梁漱溟所言:“都市好比一个风筝,下有许多线分掣于各乡村;风筝可以放得很高,而线则是在乡村人手里牵着,乡村能控制都市。”[1]在他看来,中国的落后关键在农村的落后,而农村的落后又突出地表现为农村教育的落后。由此认为,拯救中国之道在于推进农村教育。晏阳初、梁漱溟、黄炎培和陶行知等怀揣着改造旧中国的梦想穿梭于田间地头,躬行乡村教育的理念。那么,当时的中国教育到底怎么了,与当时世界发达国家的教育差距有多大,这种差距是如何造成的,笔者主要依据《中华教育界》和《教育杂志》,不揣浅陋对此做一微观考察。

一、近代以来中国农村教育危机概况

“尚贤尊师”一直是中国人的传统。近代以来,由于政权的内卷化和国家机构的正规化,乡村领袖被迫要在国家政权和自己所领导的村民之间做一选择,从而确定到底站在哪一边。至此,中国传统社会中的绅士退出农村政权,甚至迁离村庄[2]。同样梁漱溟也认为,中国原本是一大乡村社会,之所以发生变化主要是因为中西相遇。要想重建乡土秩序最重要的还是培育地方精英也即知识分子切实承担起其应有的社会责任。因此在梁漱溟看来,知识分子代表理性,维持社会,其在社会中的地位是众人之师,负有领导教化的责任[1]。

“中国的学校,只是好像几个逃荒的难民住在一所墙壁破漏的房子中间一样。外面是谁也可以甩块瓦片或伸双手进去的;里面是谁也预备着各找生路,不过暂时蹲在一处。”[3]晚清以降,儒家教育让位于西方教育,作为道德灌输的地方教育已经穷途末路。中国社会包括教育的近代化过程极其漫长,外来压力使其近代化的过程颇为坎坷。按照近代化理论要求,地方政府和国家应当承担教育的主要责任,而传统地方精英和宗族势力退出历史舞台又绝非朝夕可见。1923年,邓新钧等呈请当地教育司设立所谓国学专修分馆文学预备科,经查实所列课程与书目,均与私塾无异,被相关部门驳回[4]。1924年,时人对中国农村教育进行调查发现中国教育依然是私塾与学校教育并存,私塾教育在农村比学校教育更有市场。①1924年,时人祝其乐为了掌握中国乡村教育状况在东大教育科等部门资助下向全国投递了250份调查表格。表格的投递全部是随机取样,这些表格收回不多,但此次调查对于了解中国乡村教育的状况具有一定的参考价值。回收的主要调查对象包括山西安邑、山西襄陵、福建长汀、福建顺昌、江苏江浦、江西莲花、湖北枝江、四川富顺和广东文昌。次年,调查人祝其乐将调查报告刊登在《中华教育界》1925年的第10、11、12期。在调查的个别地方里,农村私塾数量远远超过了学校数量。福建长汀县小学校不过120所,而私塾有578所;四川富顺县小学只有156所,而东南两区私塾已达2000余所;甚至于当时的南京城内小学校不过五六十所,而私塾有500余所[5]。私塾的存在主要原因:(1)风气闭塞,乡民以不读四书五经为憾,这是私塾存在的根本原因;(2)学校在师资力量和养成方面存在问题;(3)塾师谋生需要;(4)私塾放假时期长,符合农民农忙需要劳动力的要求。正规学校的建设一直处于供不应求之状态,民国时期“教育黑市”、“教育人情主义”泛滥。

抗战开始后,中国教育事业遭到重创。为了保证教育事业不受战争影响,国民政府教育部于1937年颁布《总动员时督导教育工作办法纲领》,其中第5条规定:“为安定全国教育工作起见,中央及各省市教育经费在战时仍应照常发放。”类似的法案还有1938年4月临时全国代表大会通过的《战时各级教育实施方案纲要》等。但实际上,抗战期间的教育经费根本得不到保证,更不可能增加。

以安徽省为例,抗战前全省原有小学33所,抗战后均因战事影响先后停顿。1937年全省就积极恢复小学教育,设立28所临时小学,同年4月,根据全省政教卫合一原则,将原有普小、短小一律改为乡镇保小学。据统计,全省有乡镇小学1211所,保小2865所,共4076所,5843班,教职员工为8910人,学生17200人,1938年日军进犯江淮,多遭破坏。1940年又增设10所临时小学,共计达38所,241班,有教职员工390人,学生为10665人;恢复普小短小及设立乡镇保小学,全省原有县区私立小学3793所,短期小学3800所,虽有所恢复,但这与战前发展态势不可同日而语[6]。

战争严重破坏了中国教育设施设备,教师流失,学生流亡。与此同时,战争支出激增,教育经费锐减。据资料显示,抗战期间平均每年军费支出占国家总预算63.55%,最高年份竟达87%,而同期教育经费平均每年只占2.44%,最高年份也仅为3.45%[7]。军事经费增加、教育经费锐减是一个问题的两面,此消彼涨。由此可知,抗战期间中国教育基本陷于停滞,农村教育更是无人问津。从民国之始到新中国建立,中国教育并没有因此得到实质性进步,农村学龄儿童辍学现象普遍存在。失学率不断攀升导致各工厂童工人数激增。据统计,20世纪30年代仅北洋纱厂和宝成纱厂等9个工厂就有童工25137人,占全体工人总数的30.3%。最高的丹华京厂全体800工人中,童工有500人,占全体工人总数的62.5%。童工们劳动强度惊人,平均每日劳作时间在10小时以上,最高的恒源纱厂达到12小时30 分钟[8]。

二、民国时期农村学校师资情况

民国时期,农村教师总体素质较差。1923年湖南华容县师范毕业生中仅有6人在教师岗位任职,其中有3人是在当职员、政客甚至是流氓无望之后才选择以教师作为糊口职业的[9]。教师地位之低贱可见一斑。1924年,祝其乐关于教师出身的调查共收回调查问卷32份。这32位教师的出身状况为:由师范讲习所毕业的8人,占25%;由师范本科毕业的7人,约为22%;由中小学毕业的各6人,约为38%;由前清生员与塾师出身的各2人,约占12%;由职业学校毕业的1人,约占3%;总计起来,受过专门训练的农村教师只有47%。32位教师中虽然有19位教师在3年内参加暑期或其他类型的继续教育,但是参加3次的只有1人,参加1次的有11人,甚至有13人没有任何培训[5]。

民国时期训练小学师资的标准为:(1)师范学校修业年限3年,招收初中毕业生。附设特别师范科,修业年限2年或3年,招收高中毕业生;(2)乡村师范学校修业年限及入学资格与师范学校同;(3)简易师范学校,修业年限4年,招收高小毕业生。附设简易师范科,修业年限1年,招收初中毕业生;(4)简易乡村师范学校,修业年限及入学资格与简易师范学校同[10]。1927年江苏大学区曾经对全省小学教师任教进行调查,参照后来省教育厅制订的《江苏省县区立小学校长和小学教员任免规程》中有关资格规定可知,当时全省各县的小学教员总数是20600人,其中合格者为8927人,占总数的43.33%,不合格者11673人,占56.67%。其中,不合格者主要包括:第一,绝大多数的是未受师范专业训练的中学毕业生,有4826人;第二,受中学教育而未毕业的1457人;第三,仅小学毕业即从教者772人,甚至还有23人仅初小毕业;第四,塾师及取得前清功名者979人;第五,学历达标但未经过师范训练者。各县纯粹由师范专业培养的师资为数很少,如句容、青浦、宿迁、东海等15县,竟无一受过高等师范教育[11]。

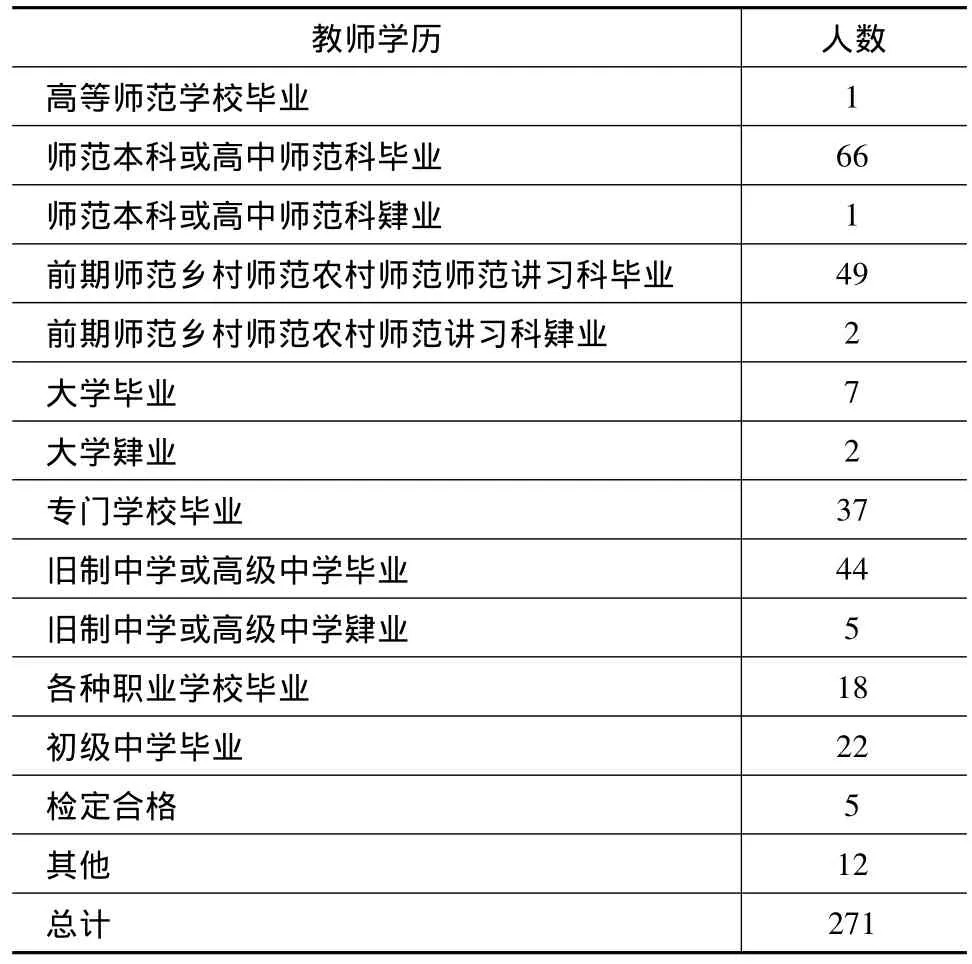

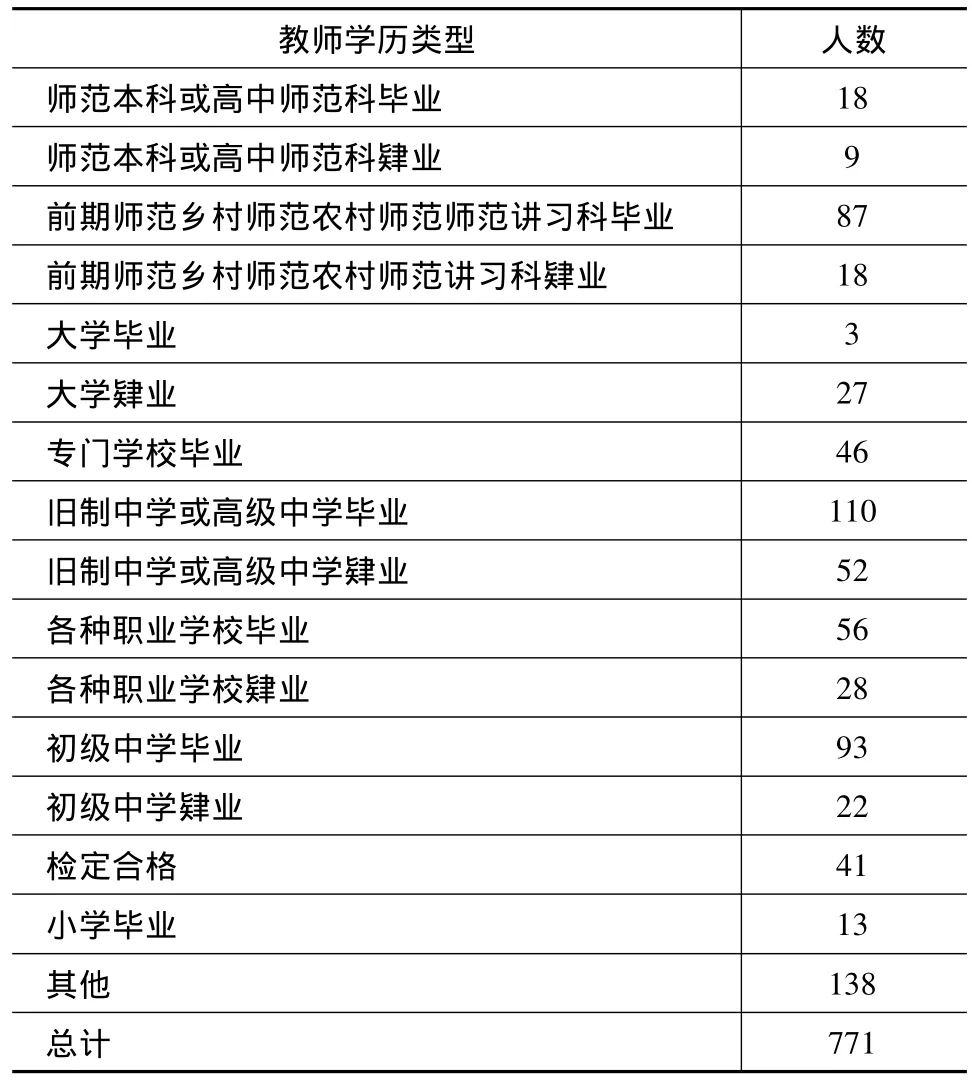

1939年《筹设各级各种师资训练机关计划》规定,要在全国设立1500所乡村师范学校,为乡村培养教师[12]。虽然如此,但是一般人不愿意去当教师,遑论农村教师[13]。很少有教师能够安贫乐道,在职教师要么是指望有背景发财致富,要么是实在无路可走才干教师这一行当。真正师范毕业的教师很少,除了一部分中学毕业以外,还杂有许多老塾师,以致于一知半解的职匠商人做教师,无非就是混口饭[14]。从表 1、2[15]可以看出:无锡县立完全小学共计有教师271人,受过师范训练者共计119人,经检定合格者5人,两者之和约占总数的45.75%,其余未受师范训练或未经检定者共124人,约占总数的54.25%;无锡县立初级小学共计有教师776人,受过师范训练的教师有132人,经检定合格者为41人,两者之和占总数的22.29%,而未受师范训练者竟达77.71%。无锡作为中国较为发达地区,其师资状况尚且如此,其他地方可想而知。据当时教育部1930年的统计,全国有高级小学职员88475人,有初级小学教职员455533人,若依上比例推算,全国高级小学教员则有4万以上为不合格者,初级小学教员有30万以上为不合格者。

表1 无锡县立完全小学校教师学历结构统计

表2 无锡县立初级小学校教师学历结构统计

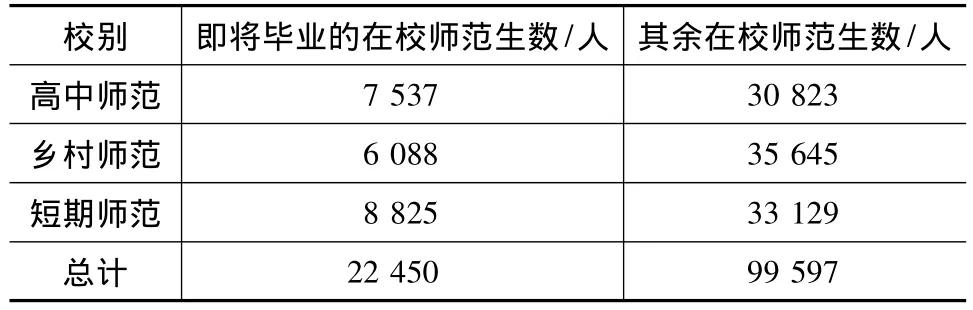

民国时期,师范类学生的培养情况差强人意。据王学孟估计,1932年全国至少需要增加380000名教师[10],然而当时全国各类师范学校在校学生总数122047人,故在校师范生总数不及当年需求的1/3[10](表 3)。另外,从资质上看,当时全国教师中师范类毕业的教师只占全国教师总数的36.39%,而其余均由其他学校毕业者或非学校毕业者构成[10](表4)。教师职业素养差使得学校教学随意,“教师上课与否全凭兴致,高兴起来,一天多上几节,扫兴时就是小的大的教,大的自己温习功课。”[16]

表3 1932年全国师范类学生培养情况统计

表4 1932年全国小学教师的学历情况统计

在薪资待遇方面,中小学薪资虽然历年都有调查,但结果可用者甚少,其原因在于各省市县随意填报、漫无根据,往往使得调查结果自相矛盾[17]。1924年,祝其乐的调查显示农村教师每年薪俸中数为92.5元。同年,浙江地方官员钱义璋对绍兴、余姚等县的95位小学教师生活待遇进行调查,调查发现95位老师年薪从40元到360元不等,平均数在200元,超过300元的只有2位[18]。1927年晓庄师范学校学生对江苏九县小学教师待遇调查显示,九县教师平均月薪从11元至21.7元不等,年薪平均不超过200元[19]。1928年的《小学教员薪水制度之原则》规定,小学教员的薪俸应“两倍衣食住(以舒适为度)三事之所费为最低限度之薪水。”该法规还以江宁县城为例,认为江宁地区教师年俸为432元[20],但这种最低保障制度显然是一纸空文。以浙江省为例,据1933年调查可知,除了杭州市及少数“优良县份”的教师待遇可能会好一些,大部分地区教师每月平均工资只有10.84元,也就是说教师全年工资不超过150元[21]。浙江省尚且如此,其他地方可想而知。由于币制差异以及各国生活程度不同,教师待遇无法精确比较,但中国教师待遇菲薄却无可辩驳[22]。

农村教师薪资微薄,然而各级政府拖欠教师工资现象屡见不鲜,因而各种形式的索薪活动层出不穷。以苏北为例,“本省各县教育经费,能按月发放者,百不得一;欠二三月者,不足为奇;四五月者,亦属甚多;有最多之某县,已积欠近二年,如此情形,宁非怪事!”[23]1931年,宝应的农村教师薪水积欠就有10余月之久,半年仅领到5元;江都罢教前后有8次之多。许多教师整日忙于索薪,所以当时有人将小学教员戏称为“叫员”[23]。1933年的《中华教育界》刊登了李锡珍的《啼饥号寒之生活》一文,通过对松江中小学教师生活进行调查后认为农村中小学教师待遇与工厂工人相差无几。教师因为拖欠薪水而罢课游行甚至是自杀者比比皆是。1930年,苏州市立胥江小学教师单鼎襄、孙信良等因当局积欠薪水太久在课后拉车载客,令当局颜面尽失[24]。

三、民国时期农村教育经费的主要来源

1933年蒋介石在南昌谈教育救国时认为:“(1)教育即立国之本,救国惟一途径,其力量超过一切武备;(2)过去教育失败,病在无方针,散漫凌乱,僻私懈怠;(3)今后教育当遵民族主义,建在伦理上,以帝国主义为对象。”[25]上有政策下有对策,各地方并没有因为中央政府三令五申地强调教育地位而切实加强和改进教育。相反,历经将近15年,中国的教育尤其是农村教育形势依然严峻。1939年国民政府决定实施县组织纲要,各地方政府曲解该纲要第21条“县之财政均由县政府统收统支”的规定,将教育经费与其他经费统收统支。国民政府本意是扩大教育投入,而地方的所作所为却侵占了教育经费。随着这种侵占与日俱增,地方教育事业经费不足问题日益严峻[7]。

1941年实施新县制,教育局被兼并,地方上教育经费统收统支,由百分之三四十锐减至百分之五。1947年形势更加恶化,县预算只列中心国民学校,至于一般国民学校经费均为乡保自筹[26]。①周尚关于教育经费在国家预算所占比例问题显然与史实不符。据《中国教育经费论纲》一书,中国教育经费1929~1948年所占国家总预算比例从未超过5%,更遑论30% ~40%。民国时期教育经费来源纷繁复杂,但主要是从下层人民身上所得,所以时人认为,“贫人出钱,富人读书”是中国教育的一大特色。总体来看,教育经费来源主要有:田赋附税、食品捐类、燃料捐类、住捐类、行捐类、中捐牙捐类、货物捐类、产业买卖捐税类、消耗品捐税类、迷信捐税等11类,每类又包括名目不一的税捐[27]。国家政权的现代化必然导致教育的国家化,宗族势力在传统社会举足轻重,因而由农村私塾转变为近代学校无疑也是一场宗族势力较量的结果[2]。“中央及各省之岁入,则消靡于供养过度之军队及官僚政客,其残余以及为教育者,为数盖极微矣。”[28]

1947年度中央教育经费预算为3400亿元,仅占国家总支出之3.6%,虽然教育部另行规定4亿元补贴教育,但是这些都仅仅是杯水车薪,根本无法满足各地学校开支。即便是原有的学田学产也往往被地方上的土豪劣绅中饱私囊,教育经费受到层层盘剥,到县里已经所剩不多,至于落到实处又要大打折扣[26]。

与此同时,各派军阀为了争夺土地和人民,纷纷加强自己的军事实力,根本无暇顾及教育。以1919年为例,中央预算总支出为647611879元,海陆军费支出为269099583元,占42%,而教育经费仅为5028836元,不足1%。南京政府成立之后,加大对于教育的投入。1928年教育预算为682937496元,其中北平教育经费每月支出35万元,余由中央直辖之国立大学分配。1935年,国民政府拨款9574972元补助教育,拨款全部发放给了城市里的大中学校,对于农村学校只字未提[29]。从中不难看出,国民党当局的教育经费捉襟见肘,“割肉补疮”,因而政府对于乡村教育有心无力[27]。1936年中央补助之教育经费达11060088元,但除了福建、安徽以及河北等省级拨款与农村教育经费可能有关联以外,其他大部分资金去向主要还是城市的大中学校[30]。关于城乡教育不平等,陶行知认为:“不平均是城乡学校的相差,城里学校林立,乡下一个学校都没有。以赋税论,乡下人出钱,比城里人多些;他们的代价,至少也应当和城里平均,才是公允的办法。故乡村教育,应为教育者所注意。”[31]

地方教育经费来源复杂并非个案,以1937年为例,全国各省教育经费令人目炫。江苏省主要依靠田赋及屠牙两税总计得款400余万元;浙江主要依靠泊类营业税和烟酒附加;江西主要依靠盐税200万元;贵州依靠屠宰税30余万元;河南依靠契税200余万元;其他各省不一而足[32]。表5、6分别显示了1927年江苏和1929年安徽各县的教育来源[33]。不难看出,教育经费来源复杂,土地及其相关税费在两省教育经费中都占较大比例,分别为59.6%、30.3%,且安徽省各项附捐中还包含田亩附加。另外,教育经费各项名称众多,每一经费来源下面还有许多小名目,不但有田租、亩捐和学生学费等,还有盐斤鸡蛋捐、鱼肉及牲畜捐等,实在是头绪难厘。除此之外,民国时期行政和教育部门就地筹款,现实操作上筹款权力却多为地方劣绅所掌握,最终使教育经费成为各地人民的沉重负担。而权利与义务不对称则很难调动农民参与改善农村教学条件的积极性,附加税门类繁多,其中大部分易于发生变化,遇产业变化则教育经费筹措则更加棘手[33]。

表5 1927年江苏各县教育经费来源情况统计

表6 1929年安徽各县教育经费来源情况统计

四、民国时期农村教育经费不足的原因

传统中国是农业社会,因而只靠城市精英教育不可能改变整个中国命运,农村教育问题始终是中国现代化进程必然面对的问题。近代中国社会面临着千百年未有之大变局,农村教育不能满足中国社会的发展要求,教育变革势在必行。陶行知针对中国教育与农业分离的状况,提出乡村教育要与农业相结合。在陶行知看来:“乡村学校,是今日中国改造乡村生活之惟一可能的中心……乡村教育关系到三万万四千万人民之幸福!办得好,能叫农民上天堂;办得不好,能叫农民下地狱。”[34]

不可否认,民国时期的农村教育在一定程度上得到了发展:第一,各级政府比较重视教育经费筹措工作,给农村教育发展带来契机;第二,政府及相关部门出台规定从教人员的资质,在一定程度上避免了不学无术之人进入教育系统;第三,积极加强教师职业培养,积极促进各地私塾向正规学校、学堂转变。然而,民国时期的教育也存在许多重大问题:第一,教育经费来源分散,国家和地方并没有稳定的教育经费来源,1923年政府向淮商借款,淮商要求政府以盐税作为抵押,引起教育界警惕。教育经费实际上有很大比例来自盐税,教育界害怕政府借款牵连教育经费。因此湖南等地召开教职员代表会议,要求政府不得牺牲教育经费向淮商借款[35],教育经费过分冗杂使教育界人心惶惶;第二,由于农村知识分子缺乏教师队伍中充斥着一批寄生分子,这些人得过且过;第三,国民政府虽然制定了相对完备的教育法规与法令,社会名流也十分重视农村教育,然而这些关注往往形式大于内容。1912年9月6日,国民政府建立之初教育部即制定相应的教育制度,然而由于“国基未固,战乱频仍。可用于建设事业之能力,均消耗于自残之内乱及党派之争竞。当局对于教育,以其于自身无切肤之关系,咸置脑后。……当局虽曾宣言如何热心提倡教育,然按之实际,殊鲜实行,徒托空言而已”[28]。

中国农村教育衰落归根结蒂在于农村经济的凋敝,中外资本合流剥离了传统中国的经济基础。“历史对于个人并不是点缀的饰物,而是实用的、不可或缺的生活基础……我们不但要在个人的今昔之间筑通桥梁,而且要在社会的世代之间也得筑通桥梁。”[36]自1840年以来外国资本在中国各地投资递增,中国传统的自然经济遭到严重破坏。农村经济受到外国资本的摧残,更有甚者国际资本家与中国政府相勾结,中国政府外债不断,从而增加农民负担。仅1930年,全国可以考察的有抵押的外债达2800万元,这其中与农民直接相关的海关税、常关税、烟酒税、盐税、路税占主要部分,间接增加在农民身上的还有电报、电话以及无线电等税负。另外,外国资本家还通过在中国发行纸币或铸造银元,利用中国连年内乱、币制不统一和货币价格不一等因素榨取中国农民的财富[14]。农民赤贫化导致农家在教育费用支出上力不从心,从而使得农民家庭学生入学率进一步降低。据统计,1922~1925年,安徽、直隶以及河南等省大部分农家教育费用年支出占总费用比例不足10%,最高为安徽怀远22.9%,最低为河南开封仅1.1%。南京金陵大学卜凯等在1921~1925年对中国7省17处2866户农家教育状况进行调查,其中全体未受教育者占52.2%,而7~16岁失学儿童平均占比为69.6%,最高的安徽来安县竟达 96.6%[8]。

教育经费缺乏、教育人才流失和自然灾害等原因使农村教育步履维艰。众所周知,农村是整个社会的有机组成部分,没有农村的发展就没有整个社会的发展。中国社会的现代化离不开农村社会的现代化。现代化决不是单纯的西方化、欧美化,忽视中国社会内源性需求只会导致画虎不成反类犬。近代中国企图摆脱传统社会模式,从而走上以美英等为范式的现代国家模式,其主要动力来源并非来自于自身。强大的外来压力使中国社会从原有的运行轨道上分离,科举制度的废除和私塾制度的消亡固然是教育现代化的端倪,然而近代教育作为西方舶来物与中国社会文化生态出现巨大反差,一时之间并没有使农村教育走上欣欣向荣之路,反而使中国农村陷入了所谓的教育危机。社会精英不断涌入城市,农村成为教育秩序失范的重灾区。

近代以来,天灾人祸和死亡率不断增加及城市产业化过程中大量吸收农村人口,农村人口锐减,农村经济萧条。1862~1930年中国出现内乱、外侮以及水旱灾害等重大变乱和自然灾害1121次。农村经济的萧条又使农村社会秩序崩溃,匪患兵患泛滥,形成恶性循环(表7)[8]。梁漱溟甚至认为,新式教育严重破坏了中国农村教育与农村社会的根源:“数十年来与此乡村社会不切合的西式学校教育,是专门诱致乡村人才于都市,提高他的欲望而毁灭他的能力,流为高等乞丐”,其结果造成“都市上一天一天知识分子充斥拥挤,乡村中愈感贫苦;过剩的过剩,贫乏的贫乏,两趋极端,其象愈险,而中国问题亦以愈陷于无法解决”[37]。

表7 1862~1930年中国灾害情况统计

教育问题要遵循客观规律,并非一纸命令或几个条例就可以解决,农村教育问题也不例外。民国成立后,历届政府颁布的教育法令和条例不少,但真正落实的少之又少。相反,各级政府扩大军费投入、假公济私等现象却屡见不鲜。军阀割据和混战期间,中央政府成为各派军阀的代言人,他们挪用教育经费,加大军费和政府开支,直接造成了农村教育经费不足。1916年政府支出军费总额为1亿5千余万元,1935年为6亿元,1938年为8亿元,短短10余年政府军费支出翻了五六倍[14]。与此同时中国教育经费却一减再减。1928年四川邓锦侯、刘文辉和田颂尧虽然答应支付教师薪资,但实际情况却是久拖不决,教师生活窘迫[24]。

五、结 语

农村教育落后、教育经费短缺以及师资力量薄弱源于近代中国的落后,农村教育事业的落后又进一步阻碍了中国社会现代化进程。

[1]梁漱溟.乡村建设理论[M].上海:上海世纪出版集团,2006.

[2]杜赞奇.文化、权力与国家:1900~1949年的华北[M].王福明,译.南京:江苏人民出版社,2008.

[3]刘薰宇.中国教育之危机[J].教育杂志,1927(1):1-5.

[4]佚 名.教育司不准设立“变相私塾”[N].新公报(增刊),1923-05-18.

[5]祝其乐.乡村教育调查报告[J].中华教育界,1925(10):1-10.

[6]佚 名.安徽省教育之现状[N].申报,1945-04-20.

[7]陈 鸣,朱自锋.中国教育经费论纲[M].北京:中央编译出版社,2008.

[8]古 楳.为什么现在的教育不是民众的[J].中华教育界,1932(10):25-38.

[9]何其隆.给小学教育研究会一封信[N].新公报(增刊),1923-05-17.

[10]王学孟.义务教育师资问题之检讨[J].中华教育界1937(12):23-32.

[11]江源岷.江苏地方小学教员资格的统计研究[J].江苏教育,1932(3/4):2-7.

[12]立法院编译处.中华民国法规汇编:教育[M].北京:中华书局,1939.

[13]张 研,孙燕京.民国史料丛刊:第1037卷[M].郑州:大象出版社,2009.

[14]丘学训.中国农村教育的危机[J].教育杂志,1930(2):1-16.

[15]王 倘.乡村教育视导问题[J].教育杂志,1935(1):327.

[16]宋廷采.农村经济之没落与吾国教育之前途[J].江苏教育,1933(1/2):12-16.

[17]佚 名.教部调查小学待遇分配概况[N].申报,1935-07-03.

[18]钱义璋.小学教师实际生活调查[J].中华教育界,1941(12):1-13.

[19]李楚才.小学教师的生活问题[J].中华教育界,1928(6):1-12.

[20]佚 名.浙江省二十年度教育统计[N].申报,1933-10-04.

[21]吴福元.中小学师资训练问题[J].中华教育界,1937(7):97-110.

[22]立 人.教员与叫员[J].江苏教育,1932(3/4):5-9.

[23]李锡珍.啼饥号寒之生活[J].中华教育界,1933(8):13-28.

[24]佚 名.蒋委员长讲教育救国[N].申报,1933-03-05.

[25]周 尚.对于民国教育经费的几点意见[N].申报,1947-02-26.

[26]张 研,孙燕京.民国史料丛刊:第1038卷[M].郑州:大象出版社,2009.

[27]佚 名.外人对于中国教育之观察[C]//阮 湘,李希贤,吴秉钧,等.中国年鉴.上海:商务印书馆,1924:1839.

[28]佚 名.中央补助补助教育经费[N].申报,1935-07-01.

[29]佚 名.中央补助之教费[N].申报,1936-07-08.

[30]江苏省陶行知研究会,南京晓庄师范学校.陶行知文集[M].修订本.南京:江苏教育出版社,1997.

[31]佚 名.二十三年度全国各省市各项教育经费统计[N].申报,1937-03-19.

[32]王学孟.我国义务教育师资问题之检讨[J].中华教育界,1937(8):35-46.

[33]徐明聪.陶行知普及教育思想[M].合肥:合肥工业大学出版社,2009.

[34]佚 名.昨日教职员代表会议纪事[N].新公报(增),1923-05-21.

[35]佚 名.教职员代表请愿情形[N].新公报(增),1923-05-22.

[36]费孝通.乡土中国[M].上海:上海人民出版社,2006.

[37]梁漱溟.山东乡村建设研究院设立旨趣及办法概要[C]//梁漱溟.教育文集.南京:江苏教育出版社,1987:43.