产业转移对制造业价值链攀升的影响

简晓彬,周 敏

(1.中国矿业大学管理学院,江苏 徐州 221116;2.空军勤务学院财务系,江苏 徐州 221000)

1 相关文献回顾

国际上,Maria Savona、Kirkegaard 等 以OECD、意大利、亚洲等为例,对产业转移效应进行了详细的分析[1-2],Dieter Ernst对基于全球生产网络的产业转移的研究[3],Dieter Ernst、Linsu Kim对产业转移与技术创新和竞争优势关系的研究[4]等等。国内方面,陈宝明指出,20世纪90年代特别是21世纪以来,受金融危机影响,国际产业转移呈现出一些新的趋势,如注重东道国家消费市场、研发中心与生产转移结合紧密、新兴产业成为新热点等等[5]。刘友金、徐敏等认为,随着全球经济环境的变化以及生产标准化的实施,产品内分工取代产业间分工和产业内分工,成为当今主要的分工形式,价值链跨区域重组成为新一轮产业转移的主导方式,二者的叠加,加速了国际产业转移的全球化进程[6-7]。张少军、刘志彪认为,全球价值链作为组织当今国际产业转移的主要方式,已经对全球经济的微观基础产生了根本性的影响,厘清全球价值链模式产业转移的动力和影响,对中国产业升级和区域协调发展具有重要的促进和推动作用[8]。李伟庆实证研究区际产业转移对承接地自主创新的影响后得出结论,区际产业转移对承接地自主创新具有正向溢出效应,从而有利于制造业价值链攀升[9]。梁幸平对江苏产业转移的研究现状与政策进行了评述,认为江苏产业转移现象极为典型,既有国际产业转移,又有区际产业转移,更有强势政府作用下的江苏区域内转移[10]。孙君以江苏南北共建产业园为例,利用灰色关联模型分析了产业转移对江苏区域经济发展的贡献[11]。

可以看出,国内外探讨产业转移对制造业价值链影响的现有研究主要集中在产业转移效应、趋势、产品内分工和全球价值链重组的推动等。对江苏产业转移的现有研究则主要集中在产业转移现状、产业转移的贡献、产业转移模式、欠发达地区承接产业转移的条件等,定性研究居多,而从定量角度研究产业转移对制造业价值链影响的较少。鉴于此,本文选取有代表性的江苏省作为研究对象,分别运用江苏地区和行业层面的相关数据进行实证分析,以检验国际产业转移和区际产业转移对制造业价值链攀升的影响,为合理引导产业转移,推动制造业攀升价值链高端提供有益的借鉴和参考。

2 模型及方法

2.1 模型构建

在一般意义上,Cobb-Douglas生产函数描述了经济活动产出与劳动、资本、技术、管理等生产要素投入之间的函数关系,深刻反映了经济活动的本质及特征,并随着经济理论和实践的发展显示出强大的生命力。受此启发,笔者考虑,制造业价值链攀升状况可以用制造业所处的价值链分工位置来衡量,而制造业价值链分工位置的高低与其劳动、资本、技术、管理等要素投入紧密相关。如果把制造业所处价值链分工位置看作制造业经济活动的一种产出,我们就可以建立制造业价值链分工位置与劳动、资本、技术、管理等要素投入之间的近似函数关系,以反映制造业价值链攀升与劳动、资本、技术、管理等要素投入之间的相互作用关系,用式子表示即:

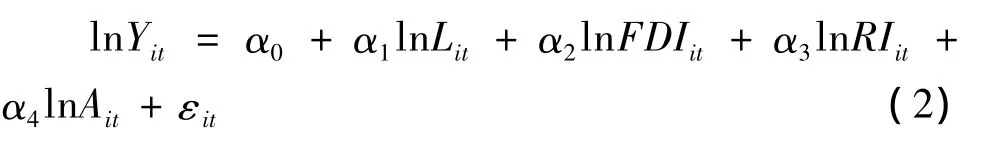

其中,Y为制造业价值链攀升状况;A为除劳动和资本之外的技术、管理等要素投入,L为劳动投入,K为资本投入。从改革开放30多年的实践看,我国制造业发展的资本来源主要有二:一是国际产业转移带来的外商直接投资;二是国内各种投资。国内投资中,既包括政府投资、社会投资,也包括国内的各类区际产业转移投资,如各省之间的相互投资以及省内的区域投资,等等。本文的研究目的,就是分别从地区和行业角度定量测度国际产业转移和区际产业转移对制造业价值链攀升的不同影响,以反映两类产业转移对制造业价值链攀升的不同作用机理。为此,在进行参数估计时,首先对式 (1)两边取对数,并引入面板数据,得到如下模型:

其中,i表示地区或行业,t表示年份;Yit表示制造业价值链攀升状况;Lit表示制造业从业人员数;FDIit表示国际产业转移带来的外商直接投资额;RIit表示国内区际产业转移形成的投资额,包括各省之间的产业转移投资和省内的区域产业转移投资;Ait表示技术及管理投入;α0、α1、α2、α3、α4表示系数:εit表示随机干扰项。

2.2 变量及数据说明

(1)变量说明。制造业价值链攀升状况Yit为被解释变量,根据波特价值链概念,企业攀升价值链高端的主要目的在于降低企业成本,获取高额利润或更大的价值增值,因此,本文选用各地区或行业的制造业利润率对其进行度量。而制造业从业人员数Lit、国际产业转移带来的外商直接投资额FDIit、国内区际产业转移形成的投资额RIit、技术及管理投入Ait四个变量为解释变量。其中,FDIit和RIit是两个主要解释变量,其他解释变量都是控制变量。

(2)数据说明。FDIit采用江苏13个地级市制造业或制造业行业实际到账外资额表示。考虑到产业转移投资主要是对厂房、机器设备、核心生产部件等固定资产的投资,结合数据的可得性,区际产业转移形成的投资额RIit采用江苏13个地级市制造业或制造业行业固定资产净值平均余额减去实际到账外资额的差额表示,其中的美元数据根据当年美元平均汇率换算为人民币当期值进行计算。地区技术及管理投入Ait采用科学技术支出费用表示,而行业技术及管理投入Ait则采用全员劳动生产率表示。所有原始数据均来自江苏统计年鉴,汇率数据则来自中国统计年鉴,考虑到江苏省2004年开始实施南北挂钩政策,本文实际采用了江苏统计年鉴2005—2011共7年数据。在行业层面,为统一指标,剔除了烟草加工业,工艺品及其他制造业、废弃资源和废旧材料回收加工业3个行业,实际选取了食品加工业、食品制造业、饮料制造业等其余27个制造业行业。在数据的选取中,本文的统计口径均为全部国有及规模以上非国有工业企业。为消除异方差影响,对所有数据均作取自然对数处理。

2.3 计量方法

在计量分析方法上,采用面板数据模型进行实证检验和分析。面板数据模型不仅可以同时利用截面数据和时间序列数据建立计量经济模型,而且能更好地识别和度量单纯的时间序列模型和单纯截面数据模型所不能发现的影响因素,对从地区和行业角度分析国际产业转移和区际产业转移对制造业价值链攀升的影响较为有利[12]。

在面板数据模型类型的确定上,分别采用协方差分析检验和Hausman检验方法,以确定是采用变系数模型,变截距模型,还是混合回归模型,以及模型中是采用固定效应,还是随机效应。

3 实证分析

运用Eviews6.0软件进行模型运算和数据分析。在选择估计模型时使用可行的GLS(广义最小二乘法)估计,以减少由于截面数据造成的异方差影响。

3.1 地区层面的分析

为考察国际产业转移和区际产业转移对地区层面制造业价值链攀升的影响,利用江苏13个地级市的相关数据进行检验和分析。根据面板模型类型确定方法进行计量经济学检验可知,在地区层面应建立固定效应的变截距模型进行回归分析。

(1)国际产业转移对地区制造业价值链攀升的影响。

从回归结果 (见表1)可以看出,国际产业转移的回归系数为0.003303,显著性概率为0.9335,没有达到显著性水平。说明从地区层面看,国际产业转移对制造业价值链攀升可能具有正向推动作用,但这种作用并不显著,这与江苏地区制造业发展现状基本吻合。改革开放以来,地处沿海、具备区位、交通优势的江苏各地吸引了大量外商投资,尤其是苏州、无锡、南京、常州等苏南城市,制造业得到了持续快速发展,但总体看,以苏南制造业为代表的江苏制造业大都处于全球价值链中低端,与欧美日等发达地区和国家相比仍存在较大差距,说明单纯依靠承接国际产业转移实现制造业攀升价值链高端的目标并不现实。

表1 地区层面产业转移对制造业价值链攀升影响的回归结果

(2)区际产业转移对地区制造业价值链攀升的影响。

表1显示,区际产业转移的回归系数为0.2307,显著性概率为0.0003,显著性水平在1%以上,说明承接区际产业转移对江苏各地区制造业价值链攀升产生了显著的正向推动作用。承接区际产业转移量每增加1%,可以推动地区制造业价值链攀升约0.2307%。根据江苏制造业规模及其在全国的竞争力来看,尽管作用强度较小,但区际产业转移对地区制造业价值链攀升的促进作用却是显而易见的。要特别指出的是,2004年以来,江苏实施了南北共建开发区、科技扶持、财政转移、干部流动等多项政策措施,大力推动南北产业转移。在政府政策和市场经济的双轮驱动下,至2011年6月,南北挂钩共建苏北开发区已达30个,成为推进南北产业转移和区域协调发展的重要平台。统计表明,2010年,苏北地区 (包括徐州、淮安、盐城、连云港、宿迁共5个地级市)新开工500万元以上产业转移项目2175个,其中,对口五市产业转移项目178个,苏南苏中地区产业转移项目666个,国内外其他地区产业转移项目1331个。南北挂钩为主的产业转移,促进了苏北制造业价值链攀升,提高了苏北产业层次,加快了苏北工业化进程。

(3)其他控制变量对地区制造业价值链攀升的影响。

从表1也可以看出,在其他影响江苏地区制造业价值链攀升的解释变量中,从业人员的回归系数为0.2922,显著性概率为0.1384,没有达到显著性水平,说明劳动力投入对地区制造业价值链攀升并无明显的推动作用,这是否与从业人员大量聚集于劳动密集型产业有关,还有待进一步验证。技术及管理的回归系数为-0.0223,显著性概率为0.6921,也没有达到显著性水平,说明技术及管理投入对地区制造业价值链攀升并没有明显的促进作用,这与江苏制造业自主创新能力偏弱、产业技术升级缓慢有着密切关系。长期以来,江苏地区制造业的竞争优势主要体现在加工组装环节,科技投入不足,创新能力不强,关键设备对外技术依赖严重,导致产品附加值率偏低,制约了制造业向价值链高端攀升。

3.2 行业层面的分析

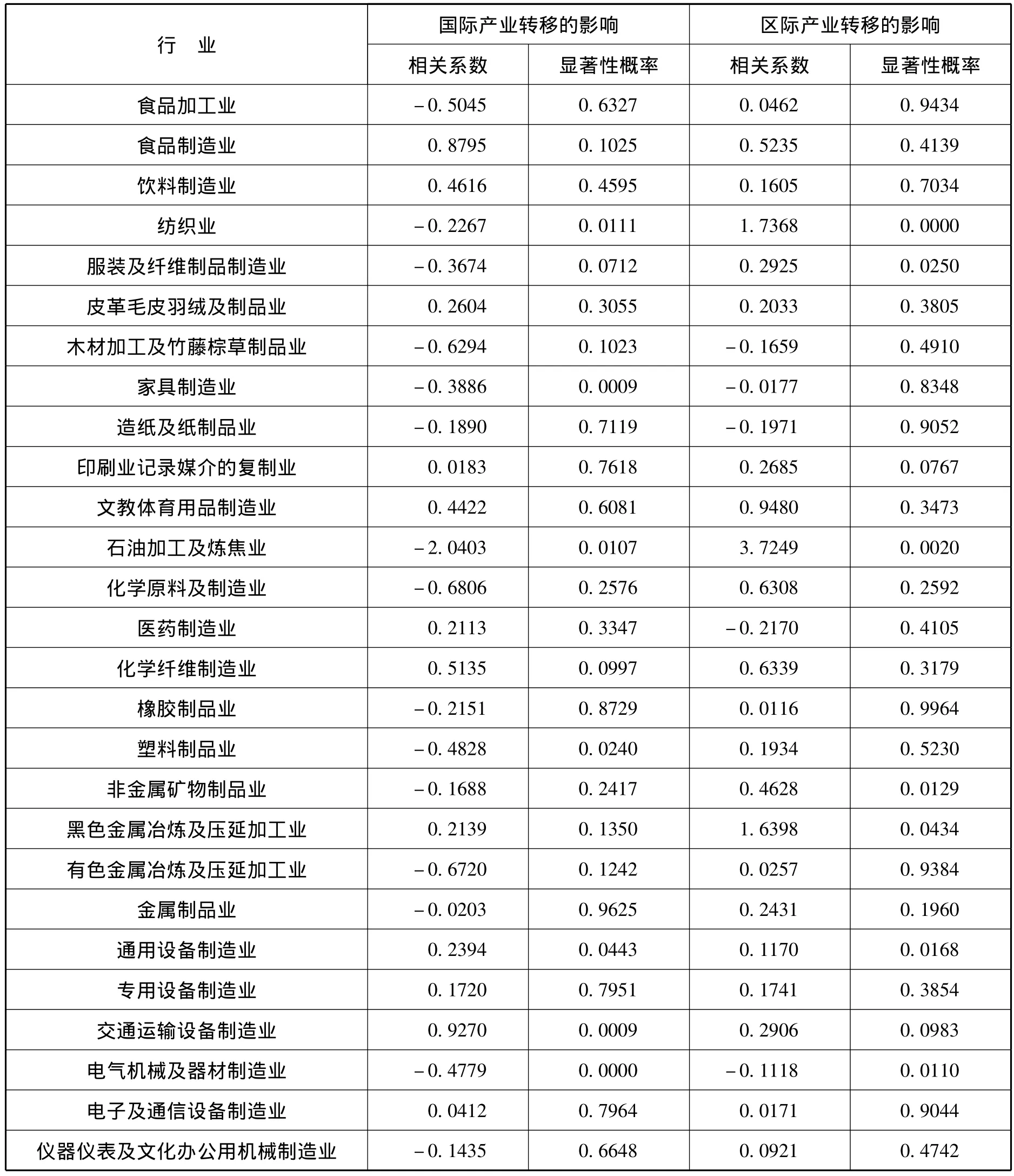

为考察国际产业转移和区际产业转移对行业层面制造业价值链攀升的影响,根据前文数据说明,利用江苏27个规模以上制造业行业的相关数据进行检验和分析。根据面板模型类型确定方法进行计量经济学检验,在行业层面应建立固定效应的变系数模型进行回归分析。

表2 行业整体层面产业转移对制造业价值链攀升影响的回归结果

(1)产业转移对制造业行业整体价值链攀升的影响。

从行业整体回归结果 (见表2)可以看出,区际产业转移的回归系数为0.1564,显著性概率为0.0006,显著性水平在1%以上,说明承接区际产业转移对江苏制造业行业价值链攀升产生了显著的正向推动作用。承接区际产业转移量每增加1%,可以推动制造业行业整体价值链攀升约0.1564%。而国际产业转移的回归系数为-0.0379,显著性概率为0.3139,没有达到显著性水平。说明从行业整体层面看,国际产业转移对制造业行业价值链攀升产生了反向制约,但这种作用并不显著,这是否与江苏制造业部分行业 (典型的如劳动密集型行业)陷入全球价值链的“低端锁定”有关,还需要进一步的实证检验。

表3 产业转移对制造业各行业价值链攀升的影响

(2)其他控制变量对制造业行业整体价值链攀升的影响。

从表2也可以看出,在其他影响江苏制造业行业价值链攀升的解释变量中,从业人员的回归系数为0.3342,显著性概率为0.0002,超过1%的显著性水平,说明劳动力投入对制造业行业价值链攀升具有明显的正向推动作用,这与江苏作为科技、教育及文化大省的地位是吻合的。技术及管理的回归系数为0.1012,显著性概率为0.0001,也超过1%的显著性水平,说明技术及管理投入对制造业行业价值链攀升具有明显的促进作用。

(3)产业转移对制造业各行业价值链攀升的影响。

从制造业细分行业视角看 (见表3),国际产业转移对制造业价值链攀升具有明显促进作用(表现为正相关系数)的行业主要有交通运输设备制造业、食品制造业、化学纤维制造等12个行业,以劳动和资本密集型产业为主,但达到5%以上显著性水平的只有交通运输设备制造业和通用设备制造业两个行业,说明国际产业转移对大多数行业的价值链攀升并无明显的促进作用。另一方面,区际产业转移对制造业价值链攀升具有潜在促进作用 (表现为正相关系数)的行业有石油加工及炼焦业、纺织业、黑色金属冶炼及压延加工业等22个行业,占行业总数的81.5%。其中,达到5%以上显著性水平的有石油加工及炼焦业、纺织业等6个行业;达到10%以上显著性水平的有印刷业记录媒介的复制业、交通运输设备制造业2个行业,说明从细分行业视角看,区际产业转移对制造业价值链攀升的作用明显优于国际产业转移。

4 结论及政策建议

4.1 主要结论

通过以上分析,我们可以得出以下结论:

(1)国际产业转移对制造业价值链攀升并无明显的促进作用,这一点在江苏地区制造业和制造业行业均得到了验证。从地区层面看,国际产业转移对制造业价值链攀升具有一定的正向推动作用,但这种作用并不显著。从行业整体层面看,国际产业转移对制造业行业价值链攀升可能存在低端锁定效应,但这种效应暂不显著。从制造业细分行业看,国际产业转移对制造业价值链攀升具有明显推动作用的行业主要是交通运输设备制造业和通用设备制造业两个行业,说明国际产业转移对大多数行业的价值链攀升并无明显的促进作用。

(2)区际产业转移对制造业价值链攀升具有明显的正向推动作用,这一点在江苏地区制造业和制造业行业得到了较为充分的验证。在地区层面,区际产业转移对制造业价值链攀升产生了显著的正向推动作用,承接区际产业转移量每增加1%,可以推动地区制造业价值链攀升约0.2307%。在行业整体层面,区际产业转移对制造业行业价值链攀升具有显著的正向推动作用,承接区际产业转移量每增加1%,可推动制造业行业整体价值链攀升约0.1564%。从制造业细分行业看,区际产业转移也表现出对大多数制造业行业价值链攀升的推动作用。

(3)从业人员、技术及管理对制造业价值链攀升的作用大小及方向不尽一致。在地区层面上,劳动力投入、技术及管理投入对地区制造业价值链攀升的推动作用并不明显,反映出江苏制造业高素质劳动力短缺、科技投入不足、创新成果产业化迟缓等诸多经济短板的存在。而在行业整体层面,劳动力投入、技术及管理投入均表现出对制造业价值链攀升有明显的促进作用。

4.2 政策建议

作为我国沿海发达省份,江苏制造业是全国制造业的一个缩影。加快以江苏为代表的中国制造业攀升价值链高端,必须科学承接国际产业转移,从全国和区域一盘棋的高度统筹区际产业转移,实现江苏和全国制造业的持续健康发展。

(1)科学承接国际产业转移,逐步摆脱制造业在全球价值链中的低端锁定。随着经济全球化进程的加快和知识经济的快速发展,国际产业转移已由传统的垂直分工向价值链的全球分工转化,并呈现出注重东道国本土市场消费需求、研发中心伴随转移、新兴产业加快转移、关注技术和科研成果获取等新趋势[5]。顺应这种趋势,各级政府应抢抓机遇,主动作为:一是适时调整产业政策,科学引导产业承接类型。要根据我国制造业价值链攀升的内在需求,采取多种措施,引导国际资本投向以交通运输、航空装备、轨道交通、智能装备制造等高端装备制造和新能源、新材料、新医药等新兴产业为代表的高新技术产业,促进其基础配套、自主创新、信息化、品牌化、市场化等综合能力的显著提升。二是科学统筹制造业规模战略与营销战略。科学承接国际产业转移,壮大制造业规模,整合国际国内市场 (尤其国内市场)营销战略,扩大产品和品牌知名度,争创国际名牌,推动制造业向价值链高端攀升。

(2)加快推进区际产业转移,推动不同地区的制造业向价值链高端有序攀升。区域经济差异是世界多数国家普遍存在的经济地理现象,在我国尤为明显,如我国的东、中、西、东北的梯度差异,江苏的苏南、苏中、苏北的梯度差异等等,缩小这种差异,一个重要途径就是把区际产业转移和价值链有序攀升有机结合起来。各级政府,尤其是中央和省级政府,应从全国一盘棋和区域一盘棋的高度,科学统筹和实施产业、财政、科技、税收、劳动力培训等各项优惠政策,大力推进区际产业转移。发达区域应遵循市场规律,把不适宜发展的部分劳动、资本密集型产业,以及高新技术产业中的劳动密集型部分产业加快向欠发达区域转移,以腾出空间发展高新技术产业,推动制造业向价值链高端攀升。欠发达区域则应采取综合治理措施,大力改善投资环境,积极承接发达区域的产业转移,壮大产业规模,提升产业层次,实现价值链由低端向中高端的有序攀升。

(3)加大科技创新和人力资本投入,助推制造业攀升价值链高端。科技是第一生产力,提高科技创新能力,一是依靠政府的力量,加大对科技创新尤其是自主创新的投入;二是依靠市场的力量,通过制度激励凝聚创新力量,提高创新能力。人才是科技创新中最具能动性的要素,在全球价值链的分工中获得制造业竞争优势,不能简单地依靠廉价劳动力形成的暂时性比较优势,关键是要提升劳动力的综合竞争力。这就需要政府加大人力资本投入,加强从业人员的教育、职业技能、创新思维等各项培训,提高劳动者的综合素质和从业技能,提高产品的技术含量和附加值,推动制造业攀升价值链高端。

[1]Maria Savona,Roberto Schiattarella.International relocation of production and the growth of services:the case of the“Made in Italy”industries[J].Transnational Corporations,2004,13(2).

[2]Kirkegaard,Jacob F..Offshoring,Outsourcing,and Production Relocation:Labor-Market Effects in the OECD Countries and Developing Asia[R].IIE Working Paper,2007.

[3]Dieter Ernst.From Partial to Systemic Globalization:International Production Networks in the Electronics Industry[R].Berkeley Roundtable on the International Economy(BRIE)Working Paper,1997.

[4]Dieter Ernst,Linsu Kim.Global production networks,knowledge diffusion,and local capability formation[J].Research Policy,2002,31(8-9).

[5]陈宝明.国际产业转移新趋势及我国的对策[J].中国科技论坛,2011,(1):16-19.

[6]刘友金,胡黎明.产品内分工、价值链重组与产业转移——兼论产业转移过程中的大国战略[J].中国软科学,2011,(3):149-159.

[7]徐敏.产品内国际分工、产业升级与产业增长——基于中国通信设备制造业的实证分析[J].中国科技论坛,2008,(6):31-35.

[8]张少军,刘志彪.全球价值链模式的产业转移——动力、影响与对中国产业升级和区域协调发展的启示[J].中国工业经济,2009,(11):5 -15.

[9]李伟庆,金星.区际产业转移对承接地自主创新影响的实证研究——基于安徽省地区与行业面板数据的分析[J].科技进步与对策,2011,(17):29 -34.

[10]梁幸平,孙君.江苏产业转移研究现状与政策评述[J].商业时代,2011,(8):134-136.

[11]孙君,姚建凤.产业转移对江苏区域经济发展贡献的实证分析——以南北共建产业园为例[J].经济地理,2011,(3):432-436.

[12]尹希果.计量经济学原理与操作[M].重庆:重庆大学出版社,2009.458-465.