知识密集型服务业对高技术产业两阶段创新效率的影响研究

时 省,洪 进,赵定涛

(中国科学技术大学管理学院,合肥 230026)

1 引言

为了实现经济的快速可持续发展,增强国家的创新能力已经成为调整产业结构和转变经济增长方式的关键所在。因此,研究我国 (KIBS)知识密集型服务业对区域创新能力以及效率的促进作用具有现实意义。

国外对KIBS的研究始于20世纪90年代,主要由英国曼彻斯特大学创新和竞争研究中心的主任Miles的研究引发[1]。之后,学者们从定性与定量的角度,分别探讨了KIBS的定义与分类、KIBS的服务创新、知识产权保护和KIBS在创新系统中的作用等问题。目前,关于KIBS的定义在学术界尚无定论[2],但根据其鲜明的特点,通常指的是那些显著依赖专门领域的专业性知识,不以私人消费为目的,向社会和用户提供以知识为基础的服务或中间产品的企业及组织所构成的产业[3]。我国对KIBS的研究始于20世纪末期,主要是对国外KIBS研究成果的介绍和跟踪[4-5],国内外KIBS发展的比较分析[6]及其对创新及经济增长的作用研究[7]。然而,在实证研究方面,国外学者多集中于发达地区的分析,且多数着眼于用户和企业等微观层面[8];相比国外,国内实证研究较为滞后,这一方面同传统体制下服务业不受重视有关,另一方面,关于KIBS的分类和统计口径尚未形成统一的认识,在数据获取方面存在较大的困难,目前的实证研究主要着眼于KIBS自身竞争力以及知识扩散模式的分析[9-10],而忽略了KIBS对区域整体技术创新效率的提升。因此,沿着已有的研究脉络,本研究将KIBS在创新系统中的作用机制与创新生产过程相结合,以高技术产业为例,旨在探究KIBS在多大程度上促进了区域的创新发展,以及在创新的不同阶段,不同的KIBS产业是否有不同的表现。

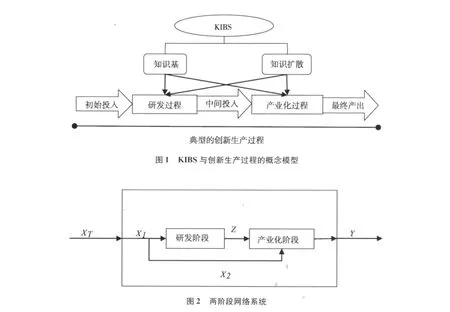

在理论与实践界可以发现,KIBS逐渐成为知识经济社会知识基础结构的重要组成并承担了基础性知识生产和重新配置的双重功能[11-12]——主要是通过促进经济中分散的、一般的显性知识与它们所服务的企业或部门中隐形知识的融合得以实现[13]。从国家知识创新系统的角度来看,KIBS对企业和研究机构之间的互动知识学习、信息的交流起着主要作用,在技术和商业技巧本地化过程中充当知识转换者、问题解决者和知识生产者的角色[11];新熊彼特主义将创新视为基于知识的演化过程,即隐性和显性知识的互动的循环,Howells和Roberts从知识系统的角度出发,论述了KIBS如何通过促进隐性知识子系统之间、显性知识子系统之间,以及显性和隐性子系统之间的知识流动,从而促进知识在知识系统内的产生和扩散,同时在系统网络中扮演着结构洞的角色,将不同的知识系统联系到了一起[14];Hertog和Bilderbeek两位学者则提出了三点假设:(1)KIBS对创新系统的“传播 (扩散)能力”有深刻的影响。 (2)KIBS在实际中已逐步发展成为非正式(私人性)的“第二级”知识库。 (3)KIBS将“公共知识”和“私人知识”紧密地联系在一起。这在KIBS的知识传播和扩散作用基础上,更进一步指出了KIBS作为传统上更为正式、制度化和具有公共性质的“第一级”知识库的补充和扩展作用[15]。综合现有研究,不难发现,KIBS对区域创新系统的作用机制主要是通过作为第二知识基和促进系统创新扩散能力两方面实现的。本文认为,KIBS正是通过发挥这两种功能参与到创新生产过程中的 (见图1)。

2 高技术产业技术创新效率的测算

由于技术创新过程较为错综复杂,很难用变量对其生产函数进行描述,且本文需要测算相互关联的创新两阶段的效率,因此采用非参数的关联网络 DEA 方法[16]。

2.1 关联网络DEA

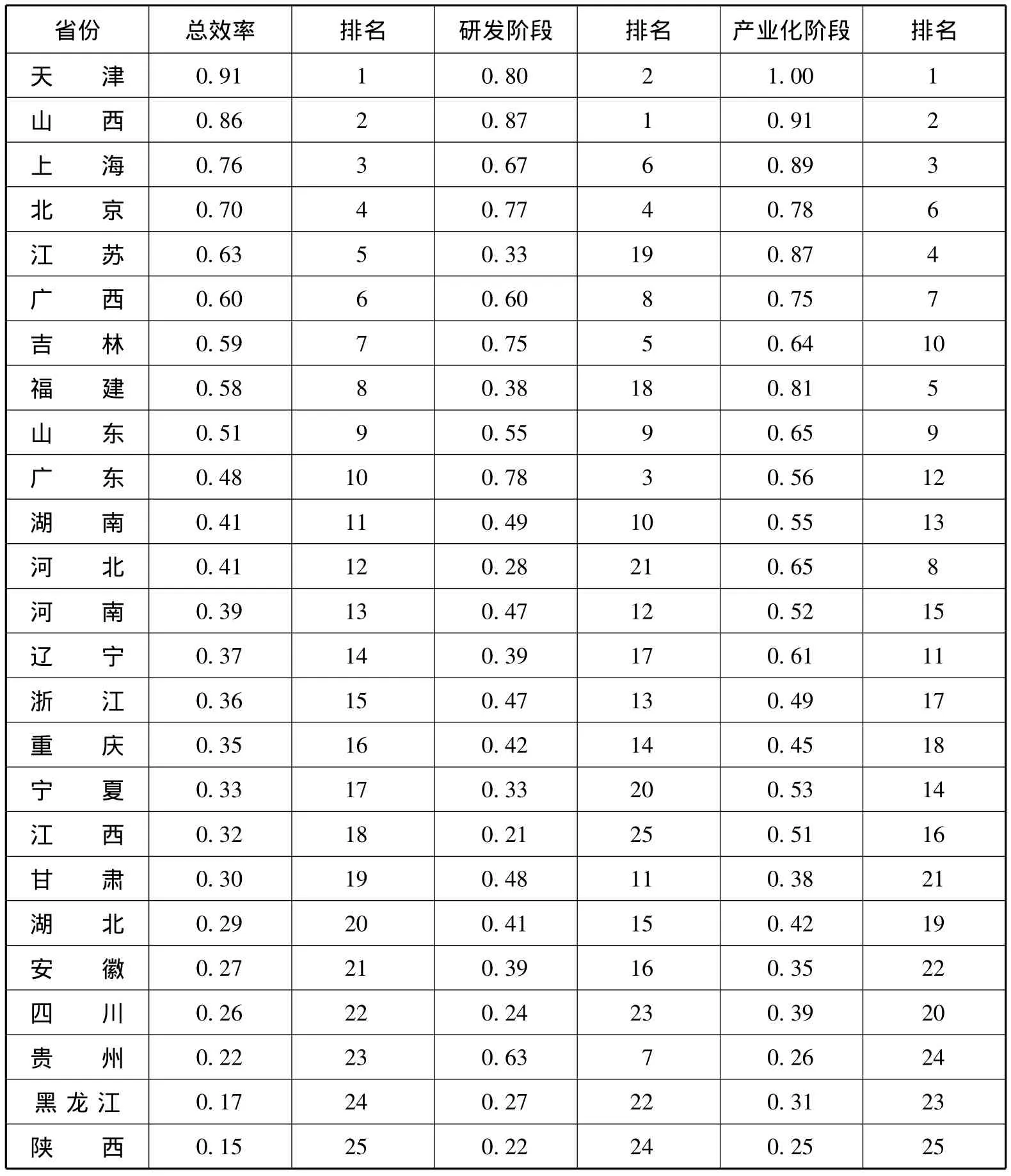

借鉴Guan和 Chen、Lewis和 Sexton以及Kao的相关研究和建模思想[16-18],构建基于创新过程的关联网络DEA模型 (见图2)。其中,XT为总投入,X1为研发阶段投入,X2为产业化阶段投入,且X1加上X2等于XT;Z为研发阶段的产出,并作为产业化阶段的中间投入,由于本文测算对象是高技术产业,通常具有很高的创新转化率,因此假设所有专利都能实现产业化,Y为最终产出。

2.2 指标选取及效率评价

关于创新效率衡量的指标已有非常丰富的文献支撑[19-21],本文基于已有研究,选取以下指标进行效率评价 (见表1)。

根据年鉴中的定义,科技活动人员是指从事科技活动的实际工作时间占全年制度工作时间10%及以上的人员,而R&D全时人员指的是从事R&D活动时间占全年工作时间90%及以上的人员,从这个角度来看,R&D人员包含于科技活动人员中。因此,如果将R&D全时当量从科技活动人员中剥离出来,则余下部分可视为非R&D科技人员,本文认为这部分人力参与了产业化阶段的活动[22]。

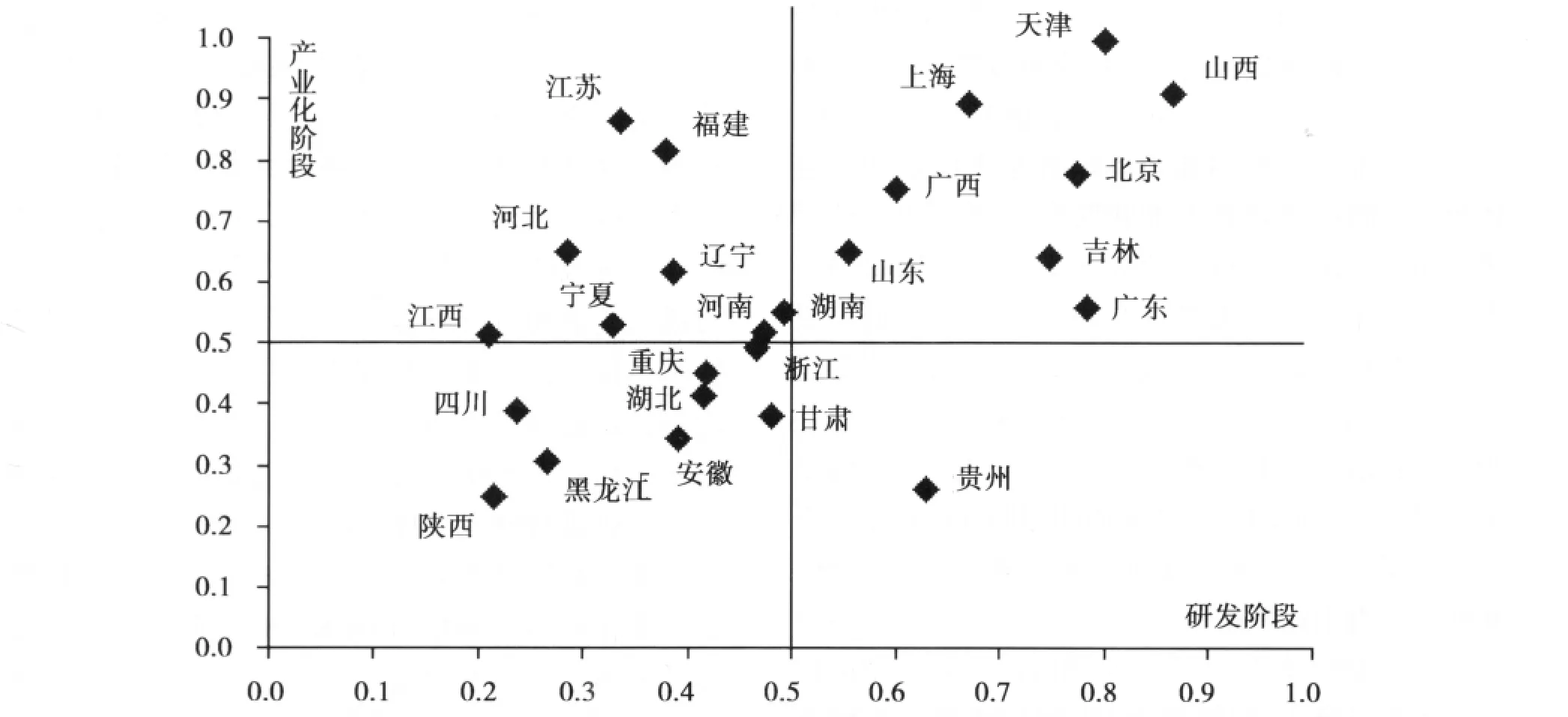

由于数据缺失和异常值的存在,本文剔除了内蒙古、海南、云南、西藏、青海和新疆六个省,选取25个省市为样本,这些省市高技术产业产值之和占到全国总量的95%以上,具有代表性。数据均来自《中国高技术产业统计年鉴》(2004—2011)。经计算得出各省市平均效率 (见表2)。

表1 指标列表

由表2可见,排名靠前的多数为经济发展水平较高的地区,可见创新效率水平同经济发展有着密切联系,其中山西虽然创新产出不高,但因为其相对更低的创新投入,使得其效率排名跃居前列,浙江则正好与之相反。年均效率值最低的为陕西,主要因为改革开放以来,陕西地区作为西部高技术产业发展的重点扶持对象,尤其以西安高新区为龙头的关中高新技术产业开发带,已经成为发展高新技术、加速科技成果转化的重要基地,其高技术产业研发投入已跻身全国前三,但在新产品销售收入上却始终没有跟上步调、占据前列,使得其整体效率值被大大拉低。通过研发阶段和产业化阶段的排名比较可以看出,研发效率和产业化效率的不一致将各地区分成了四种类型:(1)双优势地区;(2)研发优势地区;(3)产业化优势地区;(4)双劣势地区 (见图3)。

表2 2003—2010各省市平均效率排名

通过图3可以看出,两阶段效率都处于高水平区间的只有8个 (以0.5为分界线),多数地区两阶段效率不一致或都处于低水平区间。根据木桶效应理论,则短板阶段的效率会制约整体效率的提高,进而造成资源的浪费以及配置的失调。因此,各地区应根据两阶段效率的情况明确自身效率优化路径。

3 KIBS对高技术产业技术创新效率的影响

3.1 KIBS发展状况测度

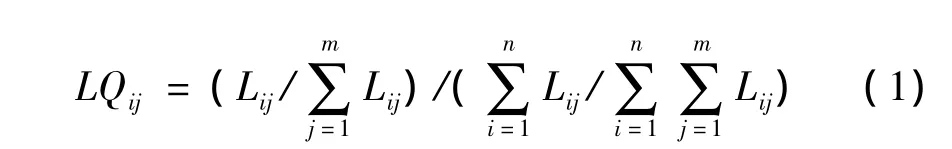

关于KIBS的行业划分,目前尚未形成统一的认识。本文鉴于数据的可获得性,采用魏江对我国KIBS的分类方法,将KIBS分为信息与通信类业 (包含电信和其他信息传输服务业、计算机服务业、软件业);金融服务业 (包含银行业、证券业、保险业、其他金融活动);商务服务业 (包含法律服务、咨询与调查、其他商务服务);科技服务业 (包含研究与试验发展、专业技术服务业、工程技术与规划管理、科技交流和推广服务业)四大类[23]。基于产业集聚理论,本文以各行业的区位商来反映该行业的集聚或专业化程度,公式如下:

图3 高技术产业两阶段创新效率矩阵

其中,Lij为i地区j行业的就业人数,由于本文的研究对象是服务业范畴,以就业人数为数据基础比用行业产值更为合理及有说服力,同时KIBS促进知识和创新扩散的途径之一就是人力资本的流动。数据均来自《中国统计年鉴》(2004—2011年)。

3.2 实证结果及分析

在测度效率值的影响因素及其强度的研究中,由于DEA模型测算出的效率值介于0到1之间,如果直接使用最小二乘法,则会因无法完整呈现数据而导致估计偏差。因此,应当采用受限因变量的回归模型较为合理。DEA分析研究中针对这一现象衍生出了DEA-tobit两步法,即第一步通过DEA模型评估出决策单位的效率值,第一步将效率值作为被解释变量,影响因素作为解释变量建立tobit回归模型。

本文采用的tobit模型如下:

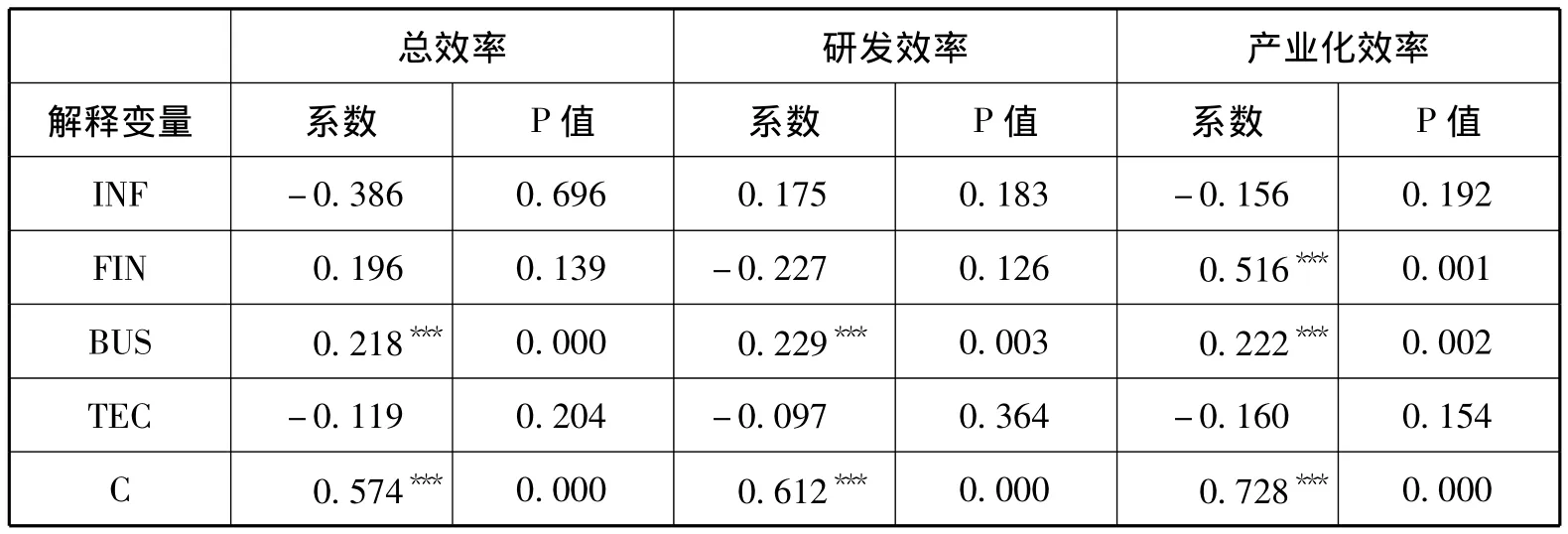

运用Stata12.0软件,以各阶段效率值为被解释变量,以各产业集聚程度作为影响因素得出回归结果 (见表3)。

表3 回归结果

其中INF为信息与通讯类业,FIN为金融服务业,BUS为商务服务业,TEC为科技服务业,C为常数项。信息与通讯类业三个p值均大于0.100,统计上不显著,对创新效率没有呈现明显的促进作用;金融服务业在产业化阶段起到了明显的促进作用,p值为0.001,非常显著,系数为0.516,大于商务服务业的系数,在研发阶段的p值不显著;商务服务业对三个效率都起到了明显的促进作用,p值分别为0.000,0.003和0.002,均在99%的置信水平下显著,系数均在0.220左右的水平;科技服务业同三个效率值的回归p值在统计上均不显著,未呈现明显的效率促进作用。因此,我们可以得出以下结论:

(1)整体来看,KIBS对两阶段创新效率的促进作用不显著。通过回归结果可以看出,总体来看,KIBS对创新效率的促进作用不显著,仅商务服务业在两个阶段都是显著的,相比国外KIBS对创新的强力推进和全面支撑,我国的KIBS业对创新效率的促进作用还处在初级阶段。一方面,这与我国当前KIBS发展密切相关。发展的落后使得KIBS作为知识基的作用还很难同传统知识基的作用相提并论,同时区域创新网络的不完善也使得KIBS类似结构洞的扩散作用没有得到很好的体现;另一方面知识溢出能否转化为企业创新产出与企业的吸收能力高度相关[24]。我国高技术企业整体表现为同KIBS的创新协同度不高,吸收能力不强,使得高技术企业对KIBS的溢出效应未能加以很好的利用,从而影响了创新绩效的提高。然而,随着知识经济的不断发展,网络化创新方式的不断推进,企业尤其是高技术企业建立起有效的人才、资金、服务网络是关乎其生存与否的关键所在。正因如此,KIBS以其创新性、高附加值、高带动力等特点,应视为我国产业优化升级,提高区域创新效率的关键要素予以优先发展。

(2)金融服务业与商务服务业对创新效率起到了较为显著的促进作用,并主要体现在产业化阶段。相比国外KIBS在区域创新中的重要作用,我国KIBS对区域创新效率的提升作用并没有呈现全面支撑的局面,而是主要体现在金融服务业(标准化程度最高)和商务服务业 (标准化程度最低)的推动发展,信息与通讯类业和科技服务业则在两个阶段均没有显著的促进作用。这一方面是因为金融服务业和商务服务业的发展速度在KIBS中处于领先地位,在发展阶段上相对成熟,功能定位更加明确。而信息与通讯类业和科技服务业尽管具有联系广泛,辐射面积大等特点,但联系深度不够,辐射强度不足,对效率的提升未能形成有效的途径机制;另一方面可能因为信息与通讯类业和科技服务业更多的是对企业内部功能的一种替代,而不是促进作用。以科技服务业为例,企业将研发功能外包出去,将主要精力集中于产品的市场化,科技服务业相应的服务功能替代企业进行研发,体现的是一种挤出效应,而不是效率的促进提高。同时,效率提升主要体现在产业化阶段,说明我国KIBS目前的作用更加接近于作为一种中间投入参与到第二阶段的成果转化过程中,而研发阶段仍然主要依靠内部的知识源,相对忽略了外部知识源的利用。因此,全面推进KIBS的发展,实现多维度的支撑局面尚有很大的潜力,应当加大开放型区域创新体系的构建力度,使企业更多、更充分地将内外部知识相结合,形成良性互动、双向促进的创新循环,充分发挥KIBS在区域创新网络中的知识扩散作用。

4 结语

首先,我国KIBS整体上对两阶段创新效率的促进作用不显著,这与我国KIBS发展现状密切相关,同时高技术企业与其创新协同度的欠缺,也使KIBS的知识溢出作用大打折扣;其次,金融服务业和商务服务业对创新效率有显著促进作用,而信息与通信类业和科技服务业不显著,这同行业的发展阶段相关,也是行业间不同的作用机制导致的。最后,金融服务业和商务服务业的促进作用集中体现在产业化阶段,表明我国KIBS目前在创新系统中的作用更接近于一种中间性投入,而非基于创新网络的联动创新。由此可见,我国KIBS的发展还有很大的潜力,并且对我国的创新发展具有重要意义,可能成为解决长期困扰我国的科技与经济发展“两张皮”问题的有效途径,相关部门一方面应当有意识地培养和引进多层次的专业型人才,提高KIBS的发展水平,另一方面要着力构建完善的创新网络和开放型的创新系统,为KIBS充分发挥其作用创造条件。

[1]Miles I..Innovation in services[C].In:Dodgson M.,Rothwell R..Handbook of Industrial Innovations[R].U.S:Edward Elgar:1994,243 -256.

[2]Wood P..Consultancy and Innovation:The Business Service Revolution in Europe[M].Routledge,London and New York,2002.

[3]Miles I.,Kastrinos N.,Bilderbeek R.,Den Hertog P.,Flanagan K.Huntink W..Knowledge-intensive business services:their role as users,carriers and sources of innovation[R].A report to DG13 Sprint EIMS,1995.

[4]魏江,胡胜蓉.知识密集型服务业创新范式[M].北京:科学出版社,2007.

[5]刘顺忠.知识密集型服务业在知识系统中作用机理研究[M].北京:科学出版社,2008.

[6]英英,高昌林.欧盟国家服务业创新现状及对中国的政策建议[J].中国科技论坛.2011,(8):150-154.

[7]英英,高昌林.基于中美比较的KIBS与经济增长实证分析[J].科技管理研究,2011.(15):166-168.

[8]Muller E.,Zenker A..Business services as actors of knowledge transformation:the role of KIBS in regional and national innovation systems[J].Research Policy,2001,30(10):1501 -1516.

[9]牛瑞瑞.知识密集型服务业贸易结构和竞争力的实证研究[J].中国科技论坛,2009,(8):48-53.

[10]施卫东,朱俊彦.知识密集型服务业在国家创新体系中的创新扩散模式研究——基于网络分析的视角[J].研究与发展管理,2011,(1):54 -61.

[11]Hauknes J..Services in innovation and innovation in services[R].SI4S Final Report:101.Oslo:STEP Group,1998.

[12]魏江,Mark Boden.知识密集型服务业与创新[M].北京:科学出版社,2003.

[13]Hipp C.,Thether B.,Miles I..The incidence and effects of innovation in services:evidence from Germany[J].The International Journal of Innovation Management,2000,4(4):417 -541.

[14]Howells J.,Roberts J..From innovation systems to knowledge systems[J].Prometheus,2000(18):17 -31.

[15]Hertog P.D.,Bilderbeek R..The new knowledge infrastructure:the role of technology-based knowledge intensive business services in national innovation system[R].The Result of SI4S Project,Topical Paper 14,1998.

[16]Kao C..Efficiency decomposition in network data envelopment analysis:a relational model[J].European Journal of Operational Research,2009,192:949 -962.

[17]Guan J.C.,Chen K.H..Measuring the innovation production process:a cross-region empirical study of China's high-tech innovation[J].Technovation,2010,30:348 -358.

[18]Lewis H.F.,Sexton T.R..Network DEA:efficiency analysis of organizations with complex internal structure[J].Computers&Operations Research,2004,31:1365 -1410.

[19]官建成,刘顺忠.区域创新机构对创新绩效影响的研究[J].科学学研究.2003,(2):210-214.

[20]刘顺忠,官建成.区域创新系统创新绩效的评价[J].中国管理科学.2002,(1):76-79.

[21]刘志迎,叶蓁.中国高技术产业各行业技术效率的实证分析——基于非参数的Malmquist指数方法[J].科学学与科学技术管理.2006,(9):22 -27.

[22]庞瑞芝,李鹏,李嫣怡.网络视角下中国各地区创新过程效率研究:基于我国八大经济区的比较[J].当代经济科学.2010,32(6):56-65.

[23]魏江,陶颜,王琳.知识密集型服务业的概念与分类研究[J].中国软科学.2007,(1):33-41.

[24]Cohen W.M.,D.A.Levinthal.Absorptive capacity:a new perspective on learning and innovation [J].Administrative Science Quarterly,1990,35(1):128 -152.