野外模拟降雨下扰动坡面径流产沙规律研究

霍贵中

(山西省水土保持科学研究所)

随着建设生产项目的不断增加,导致原生地表破坏形成大量的人为扰动坡面。这种坡面,是一种易产生水土流失的新侵蚀界面[1]。目前,对扰动坡面的水土流失研究较少,研究主要是针对扰动地面径流产沙关系、导气率、导水率等方面[2-4]。在研究方法上,采用野外降雨试验研究相对较少。本文采用野外人工模拟降雨试验,对扰动坡面的径流产沙规律进行研究,可为扰动地表的水土保持措施合理配置及生态恢复提供科学依据。

1 研究区概况及试验布设

1.1 试验地点概况

试验地点位于山西省西部的吕梁山区,属晋西黄土丘陵沟壑密布的水土流失严重地区。该区黄土广布,森林植被差,地形支离破碎。属半干旱大陆性季风气候,四季分明,年平均气温8-9℃,多年平均降水量524 mm,年降水量的73%集中在汛期(6-9月)[5]。土壤类型为黄绵土,有机质含量0.65%左右。

1.2 试验布设与方法

试验区设在吕梁市离石区郊区的一片撂荒地上。采用铁锹将撂荒地翻动20 cm土层,然后平整至设计坡度。经过细致修整,使各个小区的土壤容重差异控制在允许范围之内[3]。试验小区长5 m,宽1 m,四周用2 mm厚的钢板插入地下15 cm。以小区为中心,利用钢管搭建临时降雨棚,在垂直小区正上方5 m处配置两排下喷式降雨器,水泵抽水至储水箱中,阀门控制降雨强度。试验前对雨强进行多次率定,保证误差在5%范围内。率定时用雨布遮盖小区,雨强调整好后,快速揭开雨布,当开始产流时记录下产流时间,并取水样,前3 min每1 min取样1次,3 min后每3 min取样1次。小区设置4个坡度:8°、12°、16°和 20°;设置 4 个降雨强度:0.8 mm·min-1、1.2 mm·min-1、1.6 mm·min-1和2.0 mm·min-1。试验结束后,量测水样体积,测定泥沙量。

2 结果与分析

2.1 扰动坡面产流特征

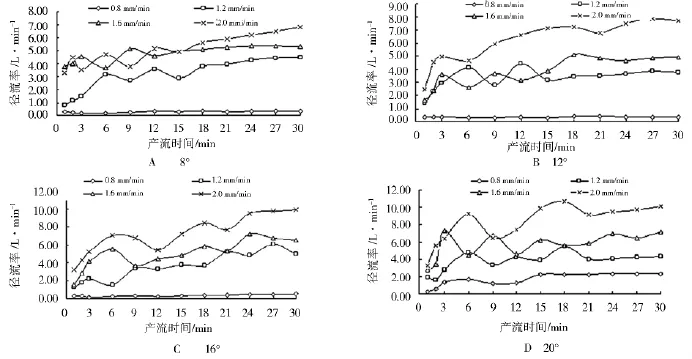

降雨是形成径流的最基本因素,在表征径流强度的诸多因素中,径流率在体现次降雨径流强弱变化过程中最为直观明了。根据试验数据,绘制出每个坡度各降雨强度下的径流率随产流时间的变化(见图1)。图1表明,从整体上看,径流率随着产流时间的持续而增大,相同坡度随着雨强增大而增大。雨强越大径流增幅越大,径流率过程线的波动也越大,出现多峰、多谷现象。主要原因:雨强越大,径流量相对于入渗量来说也越大,从而使径流率增大;雨强的增大会增强坡面径流的紊动强度,导致土壤稳定性降低,当剪切力大于土壤抗蚀力时径流产生汇集。再者,径流量的增大及径流过程中入渗量的减少,导致径流过程线出现波峰现象。随着径流时间的延长,冲刷量时大时小出现波动,所以会出现短时波谷的现象。

消除坡度和雨强的影响,采用SPSS16.0分别建立径流率—降雨强度、径流率—坡度的经验模型,可以看出径流率与降雨强度、坡度分别呈对数函数、指数函数关系,如式(1)、(2)。比较两式的R2值,可见雨强对径流率的影响大于坡度。

图1 不同坡度下径流率随产流时间的变化

式中,W为径流率,I为雨强,S为坡度。

2.2 扰动坡面产沙特征

2.2.1 扰动坡面径流含沙量变化分析

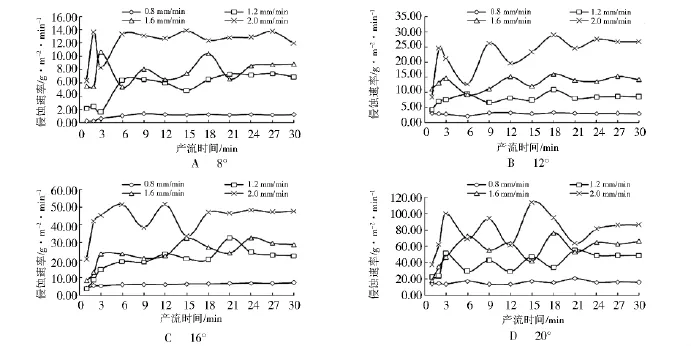

绘制不同坡度下径流含沙量随降雨历时的关系曲线如图2。从整体上看,径流含沙量开始很大,但随着降雨时间延长很快下降之后逐渐趋于稳定。起始径流含沙量很大的原因,是产流初期坡面土壤表层细小散状颗粒在雨滴击溅及径流冲刷下很快被搬运,这样就产生了径流量小而含沙量高的现象。在一定坡度情况下观察雨强对含沙量的影响,雨强越大含沙量越大,曲线的波动性大,并且随着坡度增加波动的幅度也在增大,尤其是大雨强时更加明显。在20°时,小雨强(0.8 mm·min-1)也出现了微波动,造成该现象的原因可能是随着雨强的增大,径流的侵蚀力增强,加之土壤含水量逐渐达到饱和,土壤的抗蚀性降低,从而在坡面形成侵蚀沟,沟内土壤随着径流被输移,从而出现波峰现象。由于径流的作用,坡面各个小区土壤的稳定性出现差异,从而使侵蚀沟出现的时间随机发生,故曲线呈现多峰现象。相同雨强下不同坡度的变化趋势基本相同,随着坡度增大其波动性也愈来愈剧烈,含沙量的增幅也在增大,说明坡度对径流含沙量的变化影响越明显。从以上分析可知,扰动地面严重的水土流失可能主要发生在产流初期。

图2 不同坡度下径流含沙量随产流时间的变化

为了更好地研究径流含沙量与降雨强度、坡度的关系,采用SPSS16.0分别建立径流含沙量—降雨强度和径流含沙量—坡度的经验模型,可以看出,分别呈幂函数和指数函数关系,如式(3)、(4)。从式中可以看出径流产沙量与坡度之间的相关性高于降雨强度。

M=9.555·I0.826N=16 R2=0.338 (3)

M=3.528·e0.088SN=16 R2=0.650 (4)

式中,M为径流含沙量,I为雨强,S为坡度。

2.2.2 扰动坡面侵蚀速率变化分析

侵蚀速率是表示土壤侵蚀强度的重要指标,根据侵蚀速率的大小确定采取不同的水土保持措施。因此,在研究坡面径流产沙规律时,侵蚀速率是必不可少的分析因素。依据试验数据,绘制出不同坡度下不同降雨强度的侵蚀速率随产流历时的变化关系(见图3)。从图3可以看出,侵蚀速率变化曲线和产沙量的变化曲线有着明显的相似性。从整体上看,其趋势为先突增后下降,最后达到稳定。小雨强下的曲线几乎成直线型变化,雨强和坡度越大,波动性越明显,与径流含沙量变化基本相同。主要原因是随着雨强和坡度增大,侵蚀沟形成就越快、越多,侵蚀量也越大,但在24 min后基本均达到稳定。

图3 不同坡度下侵蚀速率随产流时间的变化

2.3 扰动坡面径流产沙关系分析

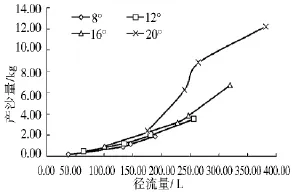

次降雨的水沙关系可以通过分析次降雨的产沙量和径流量的关系(见图4)进一步明确其特点。从图4可以看出,产沙量与径流量关系密切,基本呈线性变化关系,产沙量随着径流量的增大而增大,即水多沙大。随着坡度增大,产沙量明显增大,尤其是20°坡度更为突出。

在坡度一定的情况下,建立产沙量与径流量关系如式(5)。

式中,MS表示产沙量,kg;Wi表示径流量,L。

由此可知,次降雨条件下的产沙量与径流量呈显著的线性关系。因此,为了控制扰动坡面严重的水土流失,必须要控制坡面来水,减少了坡面来水就可有效地降低土壤侵蚀量。

图4 不同坡度下次降雨产沙量与径流量的关系

2 结论

通过野外人工模拟降雨试验,基本可得出扰动地面不同雨强和坡度下的径流产沙规律。

(1)次降雨条件下径流率随着降雨历时的延长而增大,随着雨强增大而增大。径流率与雨强、坡度分别呈对数函数和指数函数关系。

(2)径流含沙量随降雨历时的变化在初期急剧增大后下降,随后趋于相对稳定。径流含沙量与雨强、坡度呈幂函数和指数函数关系。次降雨过程中,侵蚀速率随降雨历时的变化呈现“突增—下降—稳定”的变化趋势,在产流起始后24 min时达到相对稳定。

(3)扰动坡面的产沙量与径流量呈显著的线性相关,可用方程式MS=0.033Wi-2.902来表达。

[1]罗 婷,王文龙,等.开发建设中扰动地面新增水土流失研究[J].水土保持研究,2012,19(3):30-35.

[2]秦百顺,李占斌,李 鹏,等.扰动土与非硬化道路侵蚀产沙规律研究[J].西安理工大学学报,2012,28(2):138-144.

[3]王卫华,王全九,樊 军.原状土与扰动土导气率、导水率与含水率的关系[J].农业工程学报,2008,24(8):25-29.

[4]李强,李占斌,鲁克新,等.神府东胜矿区不同下垫面产流产沙试验研究[J].水土保持研究,2008,15(3):1-3.

[5]任六平,马颢玲,等.晋西吕梁地区降水特性分析[J].山西水土保持科技,2002(4):22-23.