书画作伪:摹、临、仿、造

摹

摹是最易得形似的。摹书有三种方法:先勾后填;不勾径自影写;勾摹兼临写,又修饰之。第一种,古法先用涂熨黄蜡较透明的纸(称为硬黄)蒙在原迹上面,以淡墨作细线依笔法勾出一个字的轮廓来,然后取下,以浓淡干湿墨填成之,所以也称为双勾廓填。第二种,以纸蒙在原件上,径用浓淡墨依样摹写。第三种,先勾淡墨廓后,再用笔在廓中摹写(有异于不见笔法的填墨)。碰到虚燥笔锋处才略为填作。以上三法,因为勾摹时必须映于向明处(古代没有透明纸),所以都可称之为“响拓”。

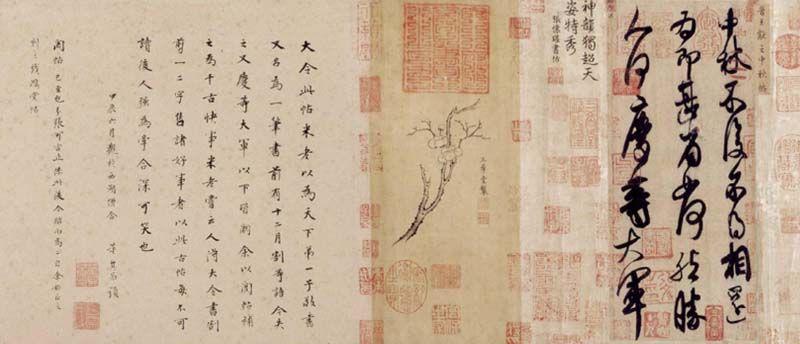

唐“弘文馆”设有专门摹拓书法的人员,太宗朝(贞观)如冯承素、诸葛贞、赵模、韩道政、汤普澈等,都是传名千载的好手。现在我们还能看到武后万岁通天年间摹的王方庆进王氏一门帖,即《万岁通天帖》,真可谓“下真迹一等”。因为其目的是仅为留一副本,不以欺人,它把原纸上破缺处都以细线框出,否则真不容易使人望知是个摹本呢!当然,这三种方式也往往都有缺点,例如有一些勾摹者不太懂得行草书的写法,有时会将牵丝的笔画搞错。例如唐摹王羲之《二谢帖》中的“咏”字,《奉橘帖》(应为《平安帖》—编者按)中的“余”字,等等,很容易明显看出来。同时,又容易在起笔处显得不太自然(特好的例外)。还有一些集字勾摹的,在字与字、行与行之间,都有不呼应、不贯气的现象,如所谓王羲之书钟繇《千字文卷》,由此可见一斑。

工笔人物和早期的勾描山水等也可以影写摹拓,但弄得不好,有时会将人物的衣纹搞乱,纠缠不清,如所见故宫博物院藏宋摹传顾恺之《列女仁智图》中的情况那样。这些东西有的可能是一翻再翻之本,他们根本没有见过原作,所以人物面相也往往呆板无神情。

所见唐、宋摹晋帖,以及宋以来摹晋、唐画等,大都用上述三种方式。五代两宋书法逐渐复杂,如出现皴染兼施的山水画等,根本无法勾摹,因此三法渐废,而大都以临写来代替了。但临写时也有先取透明纸,依形象(多半是绘画)轮廓,用浓墨略勾出部位,取下后,再将纸绢盖在浓墨勾的稿本上,然后看原作临写。这种作法可说是半摹半临(基本上算是临本)。

临

纯粹的对临,不可避免地会稍离原作的形貌、笔画。它的方法是把原作放在案子前面,边看边临,这种方法都是对付一些草书和比较写意的画面进行的。因为勾稿映看而摹,易受拘束,草书和写意画一受拘束就显出死板的样子来,对临正可以避免这个毛病。但任何事情往往是有利有弊,对临固然比勾摹要灵活,可是又容易失掉形似,甚或露出临写者自己的面目来。例如“三希”之一的王献之《中秋帖》,就是北宋米芾的临写本。米氏是纵逸不太守法的,因此这临本(有近于仿)也大露本相,试拿《宝晋斋法帖》中王献之原作石刻本辅以米芾自书来对比,就能真相大白。又临写时如果希望搞得像一些,就必须边看边作,所以在书法中的行款方面就会上下左右不相呼应(这与勾摹本的不呼应不大一样),而且在结体上也容易出毛病。绘画中山水的皴笔等,对临的有时也会出现脱节或浑腻纷乱的现象。

下面记录两件临得像真的旧本,都有原本可以对照。一,元明间人杨维桢书《海棠城诗》卷,纸本行草书,作于己酉(明洪武二年,1369年)春正月,铁崖时年74岁。一卷后有彭兆孙跋,书法俊逸,是真迹,今藏天津市艺术博物馆。另一卷《过云楼书画记》书三著录,字字相同,而笔法略觉滞弱,题跋亦异,杨书细看是属临写,今藏南京博物院。二,元黄公望《九峰雪霁图》轴,所见亦有真伪二本,均绢地。真者上有“怡亲王宝”大印,伪者无此印而有清高宗弘历题识。真本笔法如草篆奇籀,生动苍逸,自不易临摹。伪本仅得形似而神气索然,用笔更有生硬不自然处。二者均藏故宫博物院。后又在北京私人家更见一临本,则笔墨更次。

仿

一般地讲,仿作是没有蓝本的,作伪者凭自己的想象,仿学某人笔法结构,自由写作而成,大都因为缺乏古本临摹,就不得不这样做,当然容易露出作伪者的本相来,或与时代风格不相符合。但因更为自然活泼,也有容易欺人的一面,其中也还有虽有原本而作伪者略取大意,不予照临,亦可谓之仿。著名的仿本,所见有以下几种:

《江村销夏录》卷二等书著录的黄庭坚书《梵志诗》卷,行书仿黄体而不佳,后有梁清标等题跋,都称之为真迹,实为后代依原文略仿黄体而随意自书之物。按此书真本见汪氏《珊瑚网书跋》著录,原为大草书,其末尾自跋则为大行书,今自跋已与前文割离,其真迹今藏中国历史博物馆。又考此卷之文实非《梵志诗》而为《懒残和尚歌》。

仿作不甚相似而技法高超的,如所谓米芾小行书《崇国公墓志铭》卷,实为明祝允明仿书,原藏过云楼顾氏,未见《书画记》入录。绘画中如黄公望《山坞远村图》卷,王蒙《仙居图》卷(《石渠宝笈初编》养心殿著录,故宫博物院藏),倪瓒《柳塘图》轴,均纸本,这三件都出于王翚早年仿作,仿倪轴如与王氏自款一轴对比,更能知其出于一人之手。

另外,有些人一生专学一家的书画(大都是儿子学父母,门生学老师,或当时的私淑者),学到成熟后,他和那个“被学者”的笔法、结构习惯能取得基本的一致(当然不可能绝对的一样),可以大量随便制造。这种仿本,又往往学某人的殊异处,以致形成一种“套子”;有的书法中的同样字几乎是千篇一律,真迹倒反而不是这样。所见如元钱选《孤山探梅图》卷(故宫博物院藏),画法比真迹粗野;明沈周《溪山深秀图》卷,比真迹板俗;王宠小正书《临晋唐帖》册(故宫博物院藏)过于匀正等等。试以王书《寿袁方斋序》(故宫博物院藏)与《临》册来对比,自能一目了然。这类伪本大都似是而非,全为同时人仿作。

要搞清楚那些仿作书画,最好能先看到仿作者的本款作品,以之对照,就容易直抉其隐。例如我们因看到过王翚的早年自画,才能更确切地断定如上述的三件“元人”画必为他的伪造。

此类伪本,如上述的钱选、沈周、王宠等人的作品以外,常见的还有仿文徵明、董其昌、王鉴、髡残、王翚、恽寿平、郑燮等等的伪作大量存世。如果我们错误地把它认为某人的标准“样板”,去作鉴别某人书画的依据,势必大上其当,甚至反把真迹当作伪本,黑白混淆,是非颠倒,现在也还存在这类问题。

造

有一种根本不管某人的作品是怎样,随意凭空伪造,写上一个名字就算数。所见较多的如宋岳飞、文天祥,明海瑞的一般书法;具体的有元泰不华(达不花)的画石、杨维祯的鸡,明方孝孺的松等。泰不华等三人,根本未闻他们是会作画的,这种明明不可能有的事,稍有美术史常识的鉴别工作者,是闻而知其必伪的,所以也最容易鉴别出来。用这种方式来作伪画的原因,主要是取其无有对证,易于欺人。所以,原为书画名手而一时又有不少作品存世的,是较少有人去“造”它的。当然,也有一些极次等的伪品,作伪者也不去考虑到那些问题,而随意伪造,则更不在话下了。

作伪书画除了“造”以外,不论“临、摹、仿”,大都作那人的晚年面目,而不搞那人的早年之笔。因为此人出名而使其作品形式为大家所熟悉,一般总要到中年以后,早年作品也不会太多,同时书画的面目也一定与中年、晚年不同,不易使人认识。有的早年真迹,甚至会给人们当它是伪作,所以作伪者是不大愿意去仿学它的。

作伪书画还有一些地区性的问题,例如所谓“苏州片”、“扬州片”、“绍兴片”、“广东货”、“河南货”、“湖南货”、“江西货”,等等。苏州片大都仿赵伯驹、仇英一路工笔青绿山水长卷。扬州、绍兴多仿地方名家,如明代绍兴的徐渭、陈洪绶,清代扬州的僧原济、郑燮等人的作品,山东潍县也有作郑燮伪画的。广州有一种臆造的宋代佛像画,大都设色浓丽。河南货多作苏轼、岳飞等名人伪书,也有将粉笺揉碎成冰裂纹的,极为下劣。湖南货用绫绢作明清伪画,有冷名的,画法亦劣,绫色往往焦黄。假书画区别地区,仅仅是增加一些常识的问题。书画既然看出了是伪本,目的已经达到,是在什么地方伪作就不重要了。

(摘自《徐邦达集1:古书画鉴定概论》,故宫出版社出版)