基于QN混合风场的东中国海风能资源分析

郑崇伟, 庄卉, 郭随平, 贾本凯

(1.解放军理工大学气象海洋学院,南京 211101;2.92538部队气象台,辽宁大连 116041;3.海军航空兵学院,河北 邢台 054100)

1QN混合风场简介

目前,陆上风力发电技术已较成熟,海上风力发电只是在少数欧洲国家较为成熟,我国的海上风能开发尚属初级阶段[1-2]。美国1980年采用国内975个气象站的地面测风资料,绘制了美国风能资源分布图,1986年又增加了270多个气象站观测资料,得到美国的陆上风能资源分布图[1]。中国气象局分别在20世纪80年代和90年代开展了两次风能资源普查,均是对气象站历史测风资料的统计分析,最后给出了中国陆上风能资源分布图。王晓亮等[3]利用上海沿海5个站点风要素资料,对上海海域可开发的风能储量进行了计算,结果表明东海大桥附近海域、崇明岛以东海域、南汇和横沙东滩以东海域、远海风电场为丰富区,风能资源储量约为3 373.1×104kW;杭州湾北岸奉贤海域为较丰富区,风能储量约为38.3×104kW,长江口水域为可利用区。但由于受各种因素限制,以往多是基于非常有限的观测资料,在陆上或近岸展开的,较少对海上的风能资源展开分析[4],而深远海、边远海岛的风能资源开发利用具有更为迫切的需要和实用价值。本文利用1999年8月~2009年7月期间的QN (QuikSCAT/NCEP)混合风场资料,计算了东中国海的风能密度,并就其特征进行分析,以期为我国的海上风能资源开发利用提供参考。

QN混合风场是对全球天气中心 (NCEP,National Centers for Environmental Prediction)分析数据和卫星散射计 (QuikSCAT)观测数据进行时空混合分析的结果,其空间分辨率为0.5°×0.5°,时间分辨率为 6 h, 其空间范围为: 88°S~88°N, 180°W~180°E,时间范围从1999年8月~2009年7月。QN风场具有很高的精度和时空分辨率[5-6],常被用作模拟海浪过程的驱动场,且效果明显好于NCEP风场[7-9]。本文选择QN混合风场用以东中国海的风能资源分析。

2 东中国海风能资源评估

2.1 风能密度的计算方法

风能密度定义为垂直于气流的单位截面上风的功率,计算方法[10-13]为:

式中,W为风能密度;V为风速;ρ为空气密度。

2.2 海表风速、风能密度的分布特征

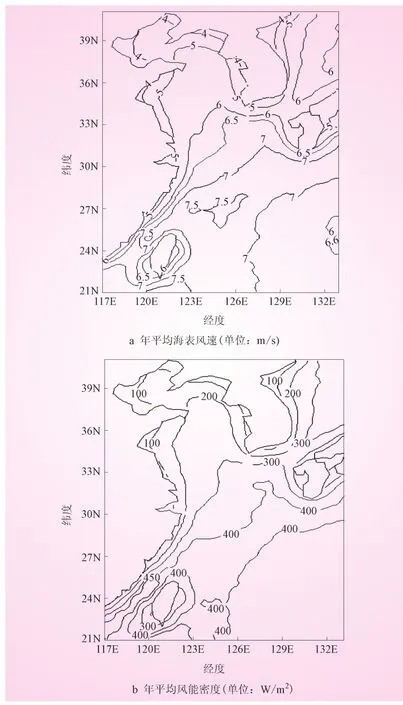

利用1999年8月1日00:00~2009年7月31日18:00逐6 h的QN混合风场资料,对海表风速、风能密度分别进行多年平均,分析年平均海表风速、风能密度的空间分布特征,如图1所示。

东中国海的海表风速和风能密度的空间分布特征具有较好的一致性,均表现出离岸大近岸小、南部大北部小的特点。

(1)海表风速。由北往南,风速逐渐递增,渤海的年平均风速最小,基本在5.0 m/s以内,黄海北部海域在4.0~5.0 m/s,黄海中部的年平均风速为5.5 m/s左右,黄海南部在6.0 m/s左右,东海为6.5~7.5 m/s左右。

(2)风能密度。渤海中部的风能密度在150 W/m2左右,渤海近岸则在100 W/m2以内,黄海北部为100~200 W/m2,黄海中部在200~250 W/m2,黄海南部为250~300 W/m2,到了东海,风能密度明显增大,大部分海域在300 W/m2以上,琉球群岛附近海域在400 W/m2以上,台湾海峡中部高达450 W/m2以上,风能密度的空间分布特征与海表风速的空间分布特征大体一致。

2.3 风能密度的月变化特征

图1 东中国海年平均海表风速、风能密度

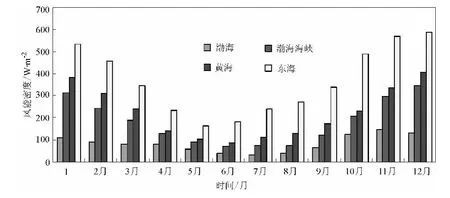

图2 渤海、渤海海峡、黄海、东海风能密度的月变化特征

分别将渤海、渤海海峡、黄海、东海的风能密度进行多年月平均,分析几个重点海域风能密度的月变化特征,如图2所示。由图2可见,几个海域中,东海的风能密度最大,黄海的风能密度次之,渤海海峡的风能密度再次,渤海的风能密度最低,与图1b相符。几个海域的风能密度均表现出 “V”形月变化特征,波峰处出现在11月至来年2月,这期间东海的风能密度基本在460 W/m2以上,黄海在310 W/m2以上,渤海海峡在240 W/m2以上,渤海在100 W/m2以上,即这个季节东中国海的风能资源较为丰富;6月~7月为风能密度的波谷,这期间渤海的风能密度在30~40 W/m2,渤海海峡和黄海的风能密度在70 W/m2左右,东海在180 W/m2左右。

2.4 大风频率、有效风速出现频率

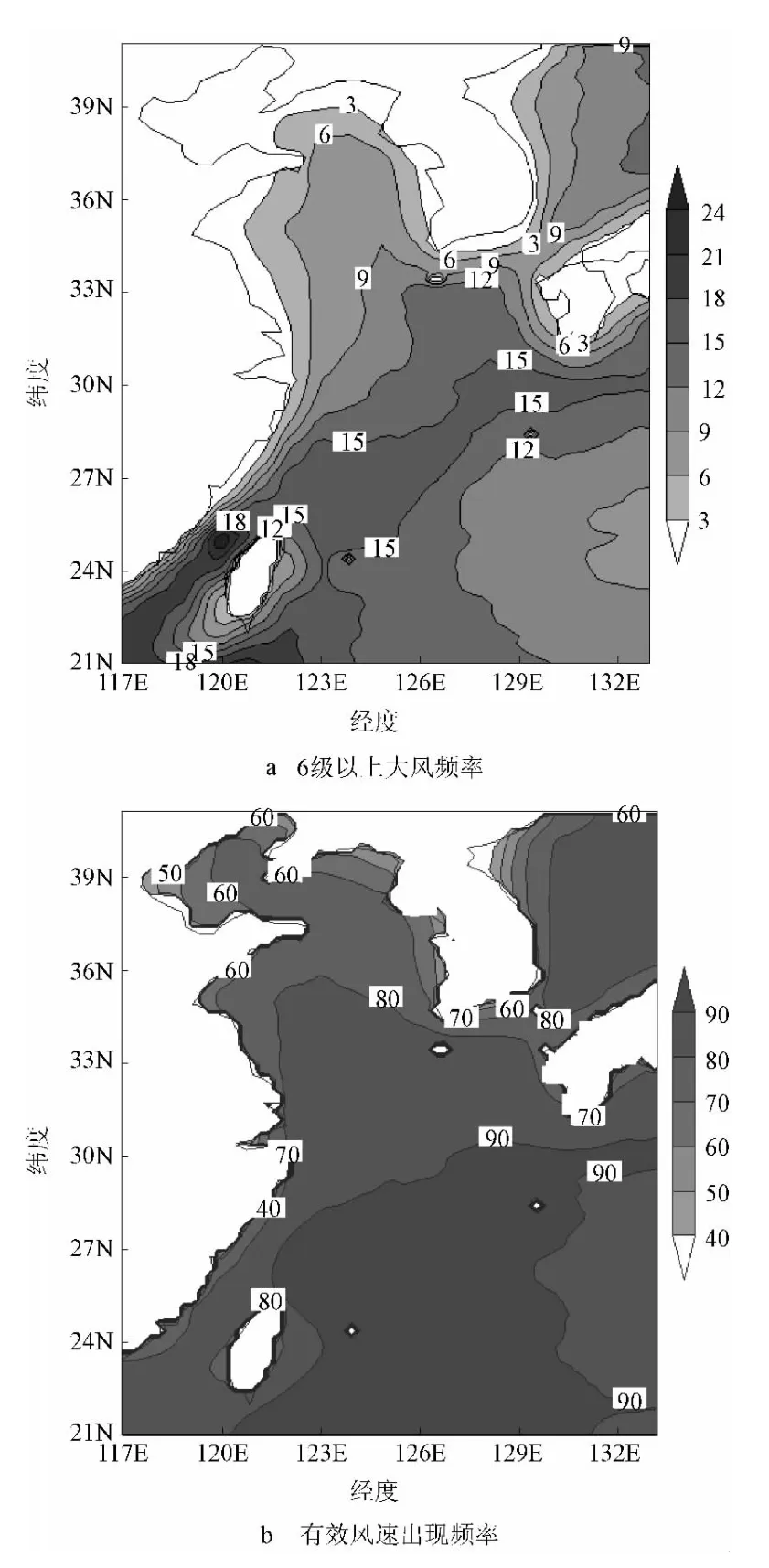

大风往往会对海洋工程、航海等造成严重影响,甚至灾害,本文利用1999年8月~2009年7月的逐6 h的QN风场资料,统计了东中国海的6级以上大风频率 (图3a),为防灾减灾、海上风能资源开发利用提供参考。通常将风速在3~25 m/s之间定义为风能资源开发有效风速[6],简称有效风速。本文利用近10年逐6 h的QN风场资料,统计了东中国海风能资源开发有效风速出现频率 (图3b)。

由图3a可见,整个东中国海6级以上大风出现的频率比较低,大部分海域在16%以内。渤海的6级以上大风频率在4%以内;黄海北部海域出现频率略高于渤海,但也都在8%以内,黄海中南部在8%~14%;到了东海,6级以上大风出现频率明显增加,达到16%左右,尤其是对马海峡至长江口一带,这应该是由于黄渤海的海域较为狭小,而东海海域则较为宽广,具有广阔的光滑下垫面所致;台湾海峡为大风频率的高值中心,在16%~18%。由图3b可见,除了部分近岸,整个东中国海有效风速出现的频率整体较高,渤海大部分海域在50%~70%,黄海北部和黄海中部在60%~80%,黄海南部海域和东海则基本在80%以上,由此可见,东中国海全年至少有半数以上时间的风速是有可用于风能资源开发的,这对于海上风能资源开发是极为有利的。

2.5 风能密度等级频率

通常认为风能密度低于50 W/m2时为贫乏区,在50 W/m2以上时为可用区,100 W/m2以上属于较丰富区,200 W/m2以上属于丰富区[1]。利用近10 a逐6 h的风能密度资料,统计了东中国海风能密度大于50 W/m2、 大于 100 W/m2、 大于 150 W/m2、 大于200 W/m2出现的频率,见图4。

50 W/m2以上出现频率:各海域出现频率整体较高,有利于海上风能资源开发,渤海出现频率明显低于东海和黄海,约20%~50%,黄海北部海域较渤海有所增加,为30%~70%,黄海中南部则基本在50%以上,东海出现频率最高,基本在80%以上。

图3 东中国海6级以上大风频率、风能资源开发有效风速出现频率 (单位:%)

100 W/m2以上出现频率较50 W/m2以上略有降低,渤海为10%~35%,黄海北部为20%-45%,黄海中南部为50%~60%,东海基本都在60%以上。

150 W/m2以上出现频率比100 W/m2以上出现频率约降低5%~10%。

200 W/m2以上出现频率:渤海在20%以内,黄海北部在30%以内,黄海中南部为30%~40%,东海在40%以上。

3 结论与展望

(1)东中国海的海表风速和风能密度的空间分布特征具有较好的一致性,均表现出离岸大近岸小、南部大北部小的特点。渤海的年平均风速在5.0 m/s以内,黄海北部海域在4.0~5.0 m/s,黄海中部为5.5 m/s左右,黄海南部在6.0 m/s左右,东海为6.5~7.5 m/s左右;渤海中部的风能密度在150 W/m2左右,渤海近岸则在100 W/m2以内,黄海北部为100~200 W/m2,黄海中部在 200~250 W/m2,黄海南部为250~300 W/m2,东海大部分海域在300 W/m2以上。风速和风能密度的高值中心分布于琉球群岛附近海域和台湾海峡,年平均风速在7.0 m/s以上,年平均风能密度在400 W/m2以上。

(2)整个东中国海6级以上大风出现频率比较低,基本都在16%以内,出现频率由北往南逐渐递增,台湾海峡为大风频率的高值中心,在16%~18%。除了部分近岸,整个东中国海有效风速出现的频率整体较高,渤海大部分海域在50%~70%,黄海北部和黄海中部在60%~80%,黄海南部海域和东海则基本在80%以上。

(3)各海域50 W/m2以上风能密度出现频率整体较高,渤海约20%~50%,黄海北部海域为30%~70%,黄海中南部则基本在50%以上,东海出现频率最高,基本在80%以上。渤海200 W/m2以上出现频率在20%以内,黄海北部在30%以内,黄海中南部为30%~40%,东海在40%以上。

综上所述,我国的渤海风能资源相对黄海和东海较贫乏,但仍处于可开发范围,东海和黄海属于风能资源的较富集区,在我国大力开展海上风力发电、风力提水、制热等风能资源开发工作将具有广阔前景。

[1]ZHENG Chongwei,ZHUANG Hui,LI Xi,et al.Wind Energy and Wave Energy Resources Assessment in the East China Sea and South China Sea[J].SCI CHINA TECH SCI,2012,55(1):163-173.

[2]李晓燕,余志.海上风力发电进展[J].太阳能学报,2004,25(1):78-84.

[3]王晓亮,孙同美,徐晶晶,等.上海沿海风能资源评估[J].海洋技术, 2012(1):10-12.

[4]陈飞,班欣,祈欣,等.连云港沿海地区及近海风能资源评估[J].气象科学, 2008, 28(增刊):101-106.

[5]张德天,郑崇伟,石岭琳,等.基于QN风场的1999-2009年中国海表风场研究[J].海洋预报, 2011, 28(4):58-64.

[6]郑崇伟,周林.近10年南海波浪特征分析及波浪能研究[J].太阳能学报, 2012, 33(8):1349-1356.

[7]徐艳清,尹宝树,杨德周,等.东中国海海浪数值模式研究[J].2005, 29(6):42-47.

[8]郑崇伟,潘静,田妍妍,等.全球海域风浪、涌浪、混合浪波候图集[M].北京:海洋出版社,2012.

[9]李明悝,候一筠.利用QuikSCAT/NCEP混合风场及WAVEWATCH 模拟东中国海风浪场[J].海洋科学, 2005, 29(6):9-12.

[10]郑崇伟.全球海域风能资源储量分析[J].中外能源,2011,16(7):43-47.

[11]黄世成,姜爱军,刘聪,等.江苏省风能资源重新估算与分布研究[J].气象科学, 2007, 27(4):407-412.

[12]ZHENG Chongwei,PAN Jing.Assessing the China Sea Wind Energy and Wave Energy Resources from 1988 to 2009[J].Ocean Engineering,2013(65):39-48.

[13]韩春福.风能资源评估方法的分析及应用[J].节能,2009(5):16-18.