陈旧性肩胛骨骨折治疗方法探讨

杨 辉,谢齐林,苏启旭,孔天天

(安顺市人民医院骨一科,贵州 安顺 561000)

肩胛骨骨折占全身骨折的0.15%~1%。近年来,随着交通运输及建筑事业的发展,高能量多发伤日趋增多,肩胛骨骨折的发生率亦明显增高[1]。此类患者如合并有多发伤往往因为全身情况差,病情危重,骨折未能及时手术而成为陈旧性骨折。本文回顾性分析我院2002年2月至2011年12月间收治的62例陈旧性肩胛骨骨折患者的临床治疗资料,探讨保守治疗与手术治疗的治疗效果差异,报道如下:

1 资料与方法

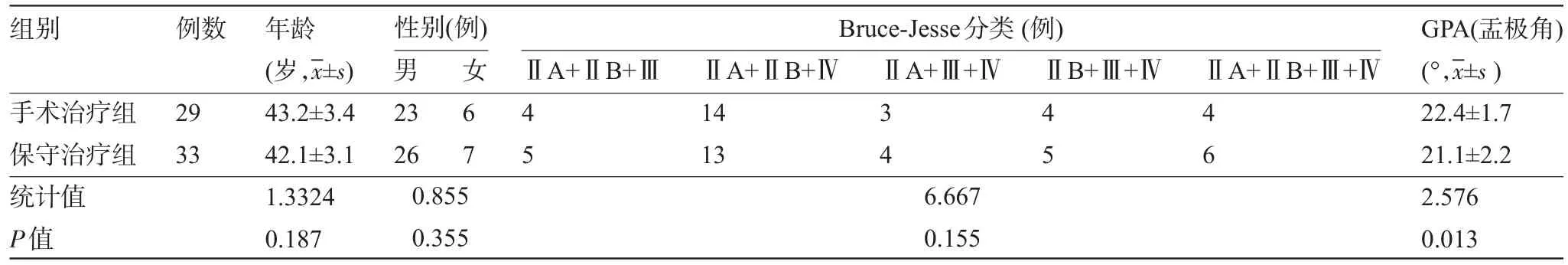

1.1 一般资料 62例患者中男性49例,女性13例;年龄28~60岁,平均41.4岁;根据患者收治时间段及治疗方式不同分为手术治疗组和保守治疗组,手术治疗组29例,保守治疗组33例,两组患者一般资料比较差异均无统计学意义(P>0.05),具有可比性,见表1。

表1 两组患者一般资料比较

1.1.1 病例纳入标准 (1)年龄20~60岁;(2)闭合性肩胛骨粉碎性骨折,损伤肩胛岗、肩胛盂及肩胛体等3处及以上,Bruce-Jesse分类[2]:ⅡA+ⅡB+Ⅲ、ⅡA+ⅡB+Ⅳ、ⅡA+Ⅲ+Ⅳ、ⅡB+Ⅲ+Ⅳ、ⅡA+ⅡB+Ⅲ+Ⅳ;(3)危及生命复合伤稳定已至伤后3~10周(平均4.2周)。

1.1.2 病例排除标准 (1)其他类型肩胛骨骨折;(2)合并同侧上肢其他部位骨折、脱位;(3)合并神经、血管损伤;(4)合并脊髓损伤肢体不能运动;(5)既往有肩部有手术史、慢性肩部疾病史及明显手术禁忌证者;(6)骨折过于粉碎、严重骨质疏松。

1.2 治疗方法 (1)保守治疗组患者使用三角巾或外展架制动,4~6周后全身情况稳定,开始肩关节活动度(ROM)锻炼。首先做被动屈伸、外展、后伸运动,逐渐增加运动范围。8~10周后摄X线片,证实骨折骨性愈合后,解除外固定,继续进行ROM锻炼,活动度改善后,进行肌力训练。(2)手术治疗组患者在全麻下取俯卧位或健侧卧位,取Judet入路。切口取自肩胛冈走向,沿肩胛骨内缘向下延长,牵开皮瓣,沿肩胛冈切开筋膜和骨膜,于菱形肌与冈下肌之间沿肩胛骨脊柱缘钝性分离,切开三角肌在肩胛冈的附着点,在肩胛骨的后面从骨膜下剥离冈下肌,向后下牵拉三角肌及冈下肌,显露骨折部,合并肩胛盂骨折的则切断冈下肌肱骨结节止点,向外分离显露肩胛颈的盂下部分,横行切开关节囊暴露肩胛盂及肩胛颈部。去除各骨折端新生骨痂及纤维组织,尽可能解剖复位,分别采用重建钢板固定或拉力螺钉固定各部位骨折,术中C臂下观察,如骨折复位良好,逐层缝合,置负压引流管。

1.3 术后处理 术后患肢给予前臂吊带悬吊固定,术后第1周做手腕部功能锻炼,2周后做摆臂锻炼,3周逐渐增加辅助锻炼,并开始主动锻炼。首先作钟摆样运动,随后增加运动范围。6~8周后摄X线片,证实骨折骨性愈合后,抗阻力训练在第8周开始,随着肩部耐受力的增加,3个月后可开始肩部负重训练。

1.4 评价方法 分别比较两组患者在骨折愈合时间、术后X线评定及肩关节功能等方面的差异。手术治疗组患者间增加手术时间、术中出血的差异比较。X线评定参照骨折复位评定标准、创伤性关节炎X线表现及GPA角度测量和骨折临床愈合的评定标准。肩关节功能参考Aitken-Rorabeek评分[3]。

1.5 统计学方法 应用SPSS12.0统计学软件,手术治疗和保守治疗组患者以及手术治疗组患者间的计量资料的比较分别采用独立样本t检验,计数资料的比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 治疗结果比较 62例患者获得9~16个月(平均12.6个月)随访;两组患者骨折愈合时间、肩关节创伤性关节炎及末次随访时Aitken-Rorabeek评分、GPA见表2。手术组在骨折愈合时间、肩关节创伤性关节炎例数及末次随访时GPA明显优于保守治疗组,差异均有统计学意义(P<0.05)。末次随访时Aitken-Rorabeek评分:手术治疗组优良率为72.4%;保守治疗组优良率为45.5%,两组比较差异均有统计学意义(P<0.05)。

2.2 受伤至手术治疗时间不同的患者治疗效果比较 在手术时间、术中出血、骨折愈合时间、肩关节创伤性关节炎例数及末次随访时GPA上,患者受伤至手术治疗时间3~6周者明显优于6~8周及8~10周者,随诊结果比较,其差异均有统计学意义(P<0.05)。手术治疗组患者术后未出现感染、骨不连、钢板螺钉断裂、异位骨化等并发症。见表3。

表2 两组患者随诊评估结果比较

表3 手术治疗组随诊评估结果比较

3 讨论

不稳定性肩胛骨骨折,90%的患者会发生联合损伤,病情多较危重,待复合伤稳定后,部分骨折已成为陈旧性骨折。治疗上目前尚无统一原则,但对于治疗方法的选择、疗效的评估及手术技巧的掌握却非常重要。

3.1 治疗方法的选择 对于保守治疗,传统观点认为肩胛骨周围有较多肌肉包绕,血运丰富、骨痂生长迅速,陈旧性骨折已有大量骨痂形成,手术治疗出血多,复位固定的难度增大风险增加,且肢体功能也能有相当的恢复,采用保守治疗较为稳妥。对于手术治疗,骨折移位明显的陈旧性骨折,特别是严重移位的体部骨折、盂缘和盂窝严重向下移位的骨折等不稳定骨折,采用保守治疗,临床效果常无法满足患者对功能恢复越来越高的要求[4]。随着对肩胛骨不稳定骨折力学特点的认识,有学者对此类骨折主张应积极手术干预,最大限度地恢复肩关节功能,避免或减少并发症的发生。

3.2 疗效评价 统计结果显示,手术治疗组优良率为72.4%,保守治疗组为45.5%,前者并发症的发生率相对较低,肩关节功能恢复较好。通过对两组患者治疗结果的比较,采取手术治疗能最大限度恢复肩胛骨的骨性解剖结构,恢复肩峰及肱盂关节周围肌群的起止关系和结构长度,重建了肩关节悬吊复合体的稳定性。早期在坚强有效的内固定基础上进行功能康复治疗,降低了肩关节功能障碍、肌力减弱、肩关节不稳、肩关节疼痛及创伤性关节炎等并发症的发生率[5]。

3.3 注意事项 对于待手术时间问题,由于肩胛部其解剖外形导致外固定困难,特别是严重多发伤患者,早期燥动不安难以有效外固定,骨折端不断处于异动状态,干扰骨折端骨痂的生长,推迟了骨折愈合时间。6周以内的患者骨折端新生骨痂较好剥离,骨折复位固定较为容易。大于6周甚至超过8周部分骨折已近临床愈合,骨折端骨痂剥离困难,甚至加重原有骨折,骨折复位内固定更为困难,直接影响了肩关节的功能康复。手术治疗组中的三组患者相比,其受伤至手术治疗时间越短,其并发症的发生率相对减少,肩关节功能恢复更好。故手术干预治疗时间应尽可能控制在6周以内。

对于手术中骨折处理技术问题,本组病例均为肩胛岗、肩胛盂及肩胛体等3处及以上损伤,肩胛骨完整性严重破坏,在手术复位过程中要注意恢复肩胛骨的横截面与胸部冠状面呈30°~40°,关节盂与肩胛骨横截面呈90°的解剖关系,避免过度前倾或后倾致肩关节术后不稳定[6]。(1)骨折复位固定操作上首先复位固定肩胛冈骨折,其骨质较厚(1~1.2 cm),作为肩胛骨脊柱缘冈上或冈下骨折重建钢板固定主要着力结构,次之固定肩胛骨脊柱缘,再次固定肩胛骨外侧缘、肩胛盂及关节,最后固定肩胛体部。使肩胛骨形成一个框架结构,维持其骨折的稳定。肩胛上下窝骨质菲薄,常厚2~3 mm,螺丝钉固定困难,骨折片在复位了肩胛岗、肩胛体脊柱缘和外侧缘的同时大部得到复位,不需特殊固定,如骨折凹陷严重时,其影响术后肩胛下肌滑动产生疼痛,需翘起整复。(2)手术中需注意保护肩胛上神经、血管、三边孔内的旋肩胛动脉、四边孔内的旋肱后动脉和腋神经。(3)术中剥离应在骨膜下进行,且不要过度剥离骨膜以防引起骨化性肌炎。(4)重建钢板塑形要准确,避免由于钢板贴附不好引起骨折块移位,影响固定效果。(5)肩胛骨体部骨折与肩胛冈骨折采用重建钢板固定,而肩胛盂缘骨折、外科颈骨折、解剖颈骨折均采用拉力螺钉固定。(6)内固定结束后要严密缝合各层组织,特别是三角肌需通过在肩胛冈上钻骨孔缝合,避免出现医源性肩外展功能障碍。

CT三维重建对于肩胛骨骨折有助于多角度展现骨骼与相邻结构的解剖关系,准确判断肩胛骨骨折的分型,掌握骨折块的数量、大小、形状及移位特别是关节内骨折移位情况[7],精确了解骨折部骨痂生成情况,是决定治疗方案、手术方式、手术入路及内固定物的选择和判断预后的重要依据。

综上所述,笔者认为,根据患者的实际情况,严格把握手术适应证,尽早手术恢复肩胛骨的骨性解剖结构,使骨折端处于良好稳定的生物学环境,制定完善的康复计划,有利于促进骨折的愈合,减少并发症的发生,更有利于合并伤的后续治疗,从而提高治疗的优良率。

[1]Cole PA.Scapula fractures[J].Orthop Clin North(Am),2002,33(1):1-18.

[2]Browner BD,Jupiter JB,Alan M,et al.Skeletal Trauma[J].Harcourt Publishers Limited,1998,3:63-66.

[3]Aitken GK,Rorabeck CH.Distal humerus fractures in the adult[J].Clinorthop Relat Res,1986,207:191-194.

[4]贾 健.肩胛骨骨折的分类及手术治疗[J].中华骨科杂志,2003,23(2):100-104.

[5]安智全,何小健,罗从风,等.切开复位重建钢板内固定治疗移位Miller-AdaⅡ、Ⅲ型肩胛骨骨折[J].临床骨科杂志,2008,11(1):49-51.

[6]李 波,宋先舟,陈继革,等.多发伤合并不稳定性肩胛骨骨折的手术治疗探讨[J].创伤外科杂志,2009,11(6):501-503.

[7]Brown CV,Velmahos G,Wang D,et al.Association of scapular fractures and blunt thoracic aortic injury:fact or fiction?[J].Am Surg,2005,71(4):54-57.