中国传统造物方式在当代设计语境下的失语现象透析

文/刘小路(福州大学 厦门工艺美术学院)

随着当代技术的崛起与设计观念的革新,传统的手工业生产模式日渐衰落,曾经在人们日常生活中占据着重要地位的传统手工艺品也逐渐被工业产品所取代,而渐次退出了生活的领域。中国传统造物方式尽管有着数千年的历史积淀,但随着大工业生产与设计理念的日益兴起,也终究难以应对语境的转换而逐渐走向式微。从现象上看,这种式微表现为传承已久的“实用——审美”的平衡结构被打破,审美性逐渐脱离了器物的功能性主体(实用性),致使其更加远离日常生活,而朝向单纯的装饰性、工艺性甚至纯艺术性方向发展。而从本质上分析,导致其式微之势与失语现象的根本原因在于“域”的错位、“消费”的差异、和存在方式的改变。

1 “域”的错位:观念与成器方式

中国传统造物方式在现当代的走向式微,与其“域”的错位及由此导致的器物观念与成器方式的改变密切相关。本文在此引入“域”的概念,包含两层指向:其一,是指器物的“用”之域,即器物在使用的层面上所涵盖的诸多方面;其二,是指器物的“造”之域,即器物在生产的层面上所涉及的多个环节。按此逻辑,“域”的错位现象对传统造物方式所造成的影响也主要表现在两个方面:1.是对器物的认识与理解方面,即传统器物与当代工业产品在适用范围、使用(操作)方式与观念呈现等方面的差异。2.是成器方式的差异,即二者在生产模式、成器(设计)观念及产品流通等方面的不同。

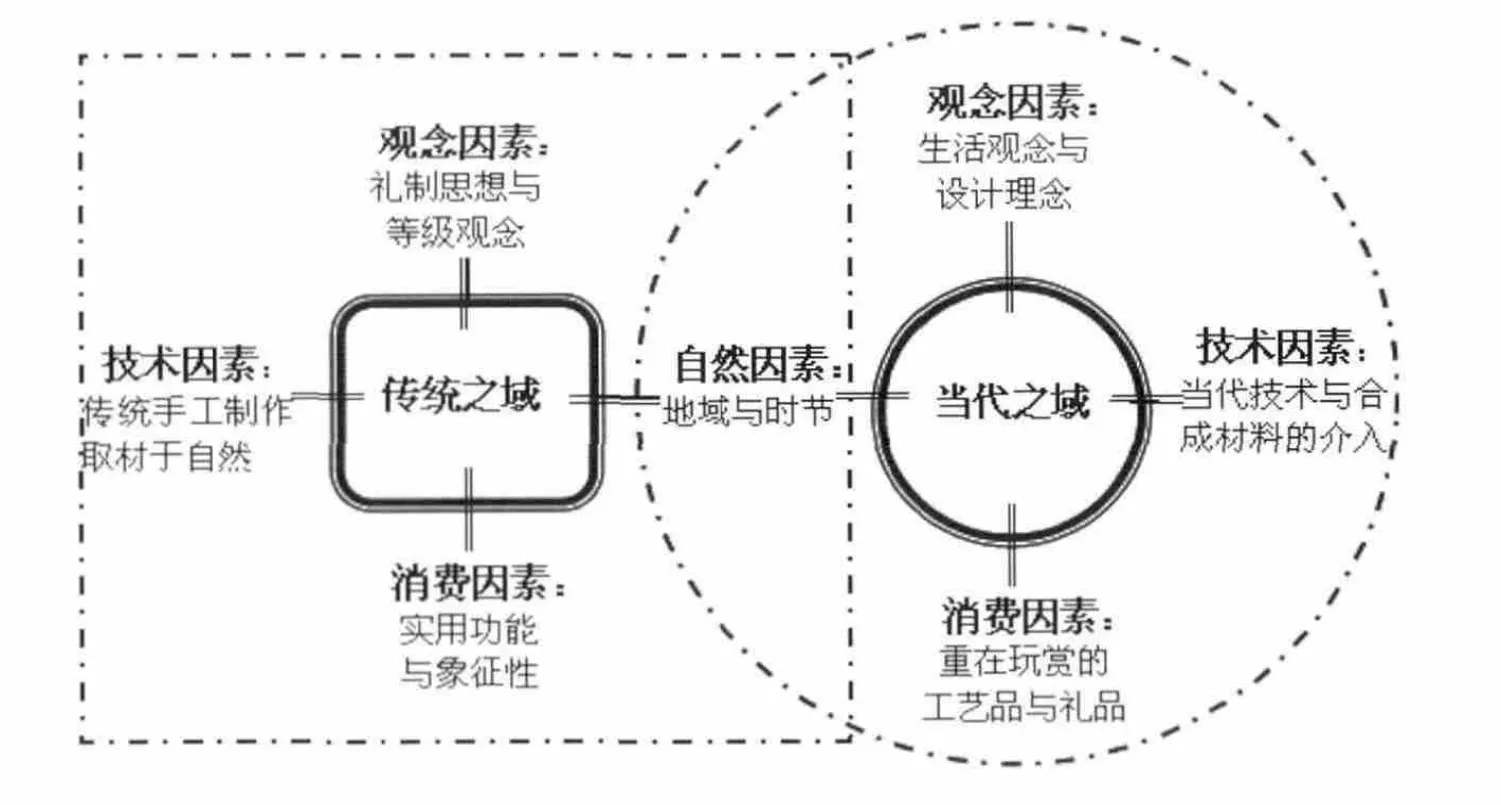

从“域”的组成要素进一步分析,中国传统造物方式的存在之“域”主要由以下四个方面因素组成:自然因素(气候、环境与自然物象)、观念因素(文化、政治及经济制度影响下的器物观与审美观)、技术因素(材料、工具、设计与制作工艺、匠人)和消费因素(使用功能、目的与使用者)。不难看出,在中国传统造物方式的发展过程中,上述四个因素中仅有自然因素相对稳定,而观念因素、技术因素和消费因素则呈动态变化。由此可知,造物观念和成器方式的改变是使其走向式微的要因。

图1 传统造物方式的存在之“域”及其时代变迁分析图

从历史的角度来看,传统器物(诸如青铜器、漆器、陶器、瓷器等)主要是作为礼器和上层社会的日常用器,它不仅体现了一种政治、经济制度下的造物观念,也承载着丰富的人文及美学思想,从而集实用、礼制观念和审美追求于一体。因而其作为实用器有着双重指向:其一是作为呈现礼制观念之器;其二是作为满足生活需要之器。在“藏礼于器”思想的影响下,器物必然具有一定的社会功能或符号指向。

然而在当代设计语境中,这些传统器物大多已经由实用器蜕变为重在玩赏的工艺品。究其原因主要有以下三点:首先,是维系器物整一性的造物结构与思想基础已不复存在。由于语境的改变,由自然因素、社会因素、技术因素和消费因素所构成的“域”虽然仍保持着将自然、器物、人和礼制结合于一体的造物结构,但其存在的思想基础与文化背景(如器物观、审美观与消费观)已经改变。其次,由于生产模式、生活方式的改变以及技术的进步,使得这些器物已不符合当代生活方式及其对物品质优价廉、丰富多变的需求。技术的进步与设计的革新改变着人们的生活方式,并不断地满足(或刺激)着人们的消费需求,与此同时,也在不断地拉开传统手工艺品与现当代生活之间的距离。第三,在传统的成器观念中最核心的一点是“文与质”的相互契合,并始终以此作为“良器”的评判标准;而当代工业产品则是以“形式追随功能”、“形式追随情感”和“形式追随意义”作为设计发展中的几个不同阶段的目标和意义。从表面来看,二者均是对器物功用与形式(或装饰)、内涵与语义等方面的探讨,从而表现出一定的近似之处。但其根本区别在于,前者基于传统的封建礼制思想,而后者建立在大众化的思想基础之上。从这个意义来讲,技术进步不但改变了成器的方式,也改变了人们的生活观念及对器物的需求。

2 “消费”差异:审美废止与周期

如上所述,中国传统器物的功能指向具有双重性,一方面指向满足生活需要的日常用器,另一方面也指向作为礼制思想的承载之器。因此,在器物呈现出使用价值与审美特质的同时,也体现着礼制思想之于器物的深刻影响。相比之下,当代产品设计虽然没有受到这种严格的等级制度和观念的限制,但在满足器物之功能的同时,也越来越注重产品对使用者所形成的内在影响

在中国传统造物思想中所崇尚的“良器”是要能够经久耐用,并代代相传,此所谓“国工守累世,俗匠擅一时”1王世襄. 髹饰录解说——中国传统漆工艺研究[M]. 北京: 文物出版社, 1983,P52.。 20世纪西方当代主义设计时期的设计师们也同样倡导好的产品设计应当是经久耐用的,并以此作为其对“好设计”的界定标准之一。1王世襄. 髹饰录解说——中国传统漆工艺研究[M]. 北京: 文物出版社, 1983,P52.由此看来,古代中国的造物思想与当代西方的设计理念对于“好设计”的要求与评判有着共通之处——二者均主张好的设计应当经得起时代考验,而不是流行一时的时尚之物。

传统器物主要是服务于统治阶层在不同层面的“消费”需求,这也决定了其生产与消费均指向了特定的阶层或群体,而不是普通民众。进而言之,器物外在的器形与装饰也主要体现着统治阶层的生活方式与审美观念。事实上,这也正是“藏礼于器”的传统造物思想对成器过程的影响,即礼制观念的物化。这种注重君与臣、父与子等尊卑关系的礼制观念,既是维护统治阶层利益的重要体现,也是培养或规范人们等级意识的精神工具。由此可进一步明确,器物的审美也形成了两种指向:一则服务于生活实际需要的实用功能之美;二则满足于统治阶层即有利益的符号功能之美。

这就意味着对器物的“消费”过程,一方面是其实用功能实现的过程,另一方面也是礼制与礼仪得以显现的过程。这一分析也说明传统器物设计将实用性与观念性并置于首要地位的原因所在。换言之,器物是有一定的使用寿命的(即生命周期),但其所蕴含的思想却可以超越时代而得以延续

综上所述,传统器物所体现出的造物思想与等级观念,是以天道和礼制为其指导思想,并在一定的制作工艺与程序之下始终保持着相对稳定的审美取向与功能指向。而当代产品设计却在不断地通过(年度)款式的改变实现审美的废止,以满足(甚至刺激)不断增长的消费需求。可见二者在设计或制造中的基点(出发点)上存在明显差异,并由此造成了器物在审美和使用周期等方面的显著差异。而这种在审美观和消费观上的差异,实则也体现为不同设计语境下的社会文化、消费群体和消费方式等区别。

3 存在方式:当代诉求与结构变化

在当代设计语境中,传统器物大多已经由带有浓重意识形态色彩的生活用器,转变为注重观赏与收藏的工艺品。不仅造物方式出现了变化,其内在结构也发生了质的改变。主要表现在文与质的范畴变化、器与人的关系变化两方面。通过对传统器物与当代(工业)产品中文与质、器与人结构关系的对比与分析,可进一步探析器物中所包含的文质之辩与人伦物序,及当代产品中所体现出的文质失衡与人器分裂现象义。

3.1 文与质的范畴变化

传统器物文与质的范畴变化,具体表现为器物之“美”与器物之“用”相互关系的变化。众所周知,在中国传统造物思想中,立器之本是器物之质而非器物之文。所以,文与质的关系实际上体现为先质而后文的造物顺序——即文依托于质且与质的优劣密切相关。《考工记》中所指的“材美”与“工巧”间的关系,其实也是“质”与“文”关系的写照:材美表明其质优,而工巧既包括造型之巧也包括装饰之妙。优质之材并非出于人为的加工,而要靠自然天成,因而器物之质,实际上非后天之工巧所能为。相比之下,器物之文(装饰纹样)虽然涉及到自然中的景象、植物与动物等形象,但文(纹)饰之巧却是后天可习得之技,且能够不断地得到提高,并处于可变状态。因而可以得出这样的观点:确保器物之质优首先要做到选用良材,而实现器物的文饰之美则要有赖于技艺的巧施。换言之,器物之质在于恰当地选材与理材,这是造物的根本保障;而器物之文则在于造型与巧饰,这是成器的重要条件。

在对器物文与质的理解方面,现当代的产品设计与传统器物的设计与制作有着截然不同的观点:在20世纪上半叶占据主导的当代主义设计重质而轻文,几乎完全摒弃了装饰而追求产品的优良材质和使用功能,因而体现出功能至上的特点和机器美学思想。在这种思想的影响下,造型简练且呈几何形外观成为了这时期产品设计的主要特征。而继当代主义之后的当代设计又表现为文胜于质,为了恢复被切断的传统联系,并改变当代主义设计的单调与冰冷,将各类传统元素与装饰符号杂糅在一起。显而易见,现当代设计所需要调整的正是质文失衡这一倾向——而这也正是现当代设计需要从中国传统设计思想中汲取营养之处。

这里需要指出一点是,认为现当代产品设计需要重视文与质之间的平衡关系,并不是主张在产品设计中过多地加入装饰性的元素,而是要注重产品所传达出的人文精神。确切地说,是主张在设计中注重产品使用者的精神需求并强调人文关怀。传统器物的“文”不但是指器物之文,其范畴也包含了人与社会之文。因为器物之文与其所面向的特定阶层的审美取向与社会文化之间,均有着内在的联系。甚至也有学者将器物之文进一步拓展到自然:“具体器物之文的观念,进一步扩展到人与社会以及自然,就出现了人的外观美饰之文、社会现象之文以及自然之文。”2从以上对传统器物文与质的分析中可以看出,器物之文与人及其所处的社会均有着密切的关联。并且从文与质的对应关系中,也可将器物之质与人和社会之质相联系。器物之质是相对稳定的,而人之质可以通过后天而习得,社会之质则受统治阶层及其制度所影响。所以文与质的关系也反映了器物、人与社会之间利与用的关系,并且贯穿其中的是自然与社会的观念。通过对文与质的上述分析,并结合器物的制作与使用过程,可将由自然、器物、人和社会所组成的这一结构系统总结为如下三点:1.从文与质的来源看,传统器物之质多选自于自然之材,并且其文也受到自然物象(景物和动植物形象)的影响;2.从文与质的功用来看,传统器物之质呈现出两种指向(一个指向了实用,另一个指向了人的内在素养),其文也相应地呈现两种指向(一个指向了装饰性的审美,另一个指向了人的外在仪态);3.从文与质的社会作用与影响来看,器物之质反映了社会的属性及统治阶层的喜好,其文则是社会(行为)规范与等级制度的一种物化。通过上述三点分析可知,传统器物的文与质兼有自然化、社会化和人格化三个不同层面的特点。

在现当代设计语境中,(工业)产品在文与质的范畴及其相互关系中呈现出了另一种结构方式和系统。在这种结构中,由于产品的设计与制造不受社会等级制度的影响,而通过批量化的机器生产表现为材质、规格、外观、色彩和功用的一致性——即不再以地位和身份作为区分器物等级的标准和规范。产品之质所指向的材料呈人工合成化倾向,使得原本直接取材于自然的方式发生了转变,对产品功能的追求表现为易操作性、便捷性、舒适性和安全性的不断提高。产品之文不再是以外在的纹饰为主要特征,而是通过形式与色彩等因素的不同组合传达出符合时代特征与工业文化的审美观。

由此可见,传统器物的文质与人之文质之间的内在统一,在当代的产品中已荡然无存。这意味着当代工业产品虽然围绕着“以人为本”的思想,不断地试图满足人们(消费者)不断上升的物质需求和精神需求,但却割裂了产品(器物)文与质的内在关系及其与人之文质的联系。所以,在当代设计语境中,产品的设计与制造虽然面向的是普通大众,但却在先进制造技术和新材料的应用以及产品功能与质量不断得到提高的状况下,丧失了产品与人之间内在的关联。正是由于现当代工业产品中所存在的质文两分现象,导致了尽管产品的技术和质量不断提升,但消费者却难以从中感受到器物与人之间所应有的认同感和亲切感。

从文与质的结构分析中可以得出以下观点:1.现当代产品的设计与制造虽然在利与用方面,要比传统器物更加符合消费者在当代生活中的使用要求,但却在文与质的结构中失去了器物与人之间应有的联系与契合。2.传统器物的设计与制作在遵循自然之道和社会之法的同时,将作为器物使用者的人作为核心点。现当代的产品设计尽管倡导以人为核心,却在产品技术与质量得到提高的同时不得不注重因发展而带来的(自然)环境与社会问题。因此,从传统器物到现当代工业产品在文与质范畴上的变化,并不能视为是一种优化式的变革,而应该关注到其在物品(产品)质量与功能得到提升的同时,割裂了人与自然及社会间的内在联系。

以上分析表明,不同设计语境下器物的内在结构变化,是基于社会经济、文化制度、生产模式、生活方式和消费习惯等多方面的影响。正是由于传统器物与现当代产品各自处于不同的语境之中,所以在二者文与质的范畴及关系上呈现出不同的特点。尽管传统造物方式因语境的转换而淡出了生活的领域和消费视野,但其中所包含的对文质辩证关系的理解无疑对当代设计有着可资借鉴之处。

3.2 器与人的关系变化

在不同的语境中,器物的存在方式以及器物与人的关系也有着明显的不同。传统的造物思想中不仅体现了传统的自然观——即天、地、人三者的和谐并存,也体现了系统的器物观——即天、人、物三者间是一个不可分割的有机整体。这种整一的观念不仅表达了将天、人、物作为一个完整的造物系统来理解,也表现出与现(当)代设计中对人-机-环境的相似认识。这是因为在现当代设计中,人-机-环境三者实际上可以理解为是对天、人、物的另一种阐述:环境不仅指内部的人工环境,也包含了外部的自然环境。由此可见,传统的造物思想与当代的设计理念跨越了时空的距离不谋而合,均将自然视为造物活动的要素之一。

但在器物与人的关系方面,传统器物与当代工业产品却分别表达了不同的设计观念。当代产品设计虽然也讲求人、器物(机)和环境(生活与工作的环境),但最终的指向始终是人而非器物或环境。这是因为虽然当代产品设计也强调环境的重要性,以及作为器物使用者的人与环境之间的和谐关系,但其根本目的是为了人能够更高质量地工作和生活。因此,设计从最初仅关注自身利益的“以人为本”,拓展到关注人-机-环境协调关系的“以人为本”,总体而言始终没有将人置于目标区域之外。换言之,人的主体地位和利益在当代产品设计中一直居于核心位置——可持续设计、绿色设计和生态设计等思想和理论的提出,均是为了更为有效地(或长效地)服务于人的利益。

所不同的是,从传统造物方式中可以清晰地看到器物与人的关系,是由另一种设计观所主导:器物首先是等级观念的物化和礼的显现,其次被认为是圣人(智者)之作,1《考工记》(卷三十九)中有:“百工之事,皆圣人之作也”。最后通过巧匠之技得以成器。因此具有以下三个层面的特点:1.器物的设计基于严格的成器之礼;2. 器物的制作须遵循自然的造物之道;3.器物的使用需依照明确的等级之别。由此可以看出,在器物的设计、制作与使用过程中,个人的审美追求要屈从于整体的等级观念,并且个性化的设计与制作(工艺)要服从于整体的造物观念。在这种背景下,器与人的关系不是器物与个人(指个体的设计与制作者)之间的关系,而且也体现为器物与礼制之间的相互依托关系,人既是这种关系的承载者,也是这种关系的维系者。所以,从很多器物上“物勒工名”的题记及所反映出的“以考其诚”之制度,其指向一则在于维系礼制与等级制度的延续与规范化,二则在于个体使用者的使用需求与审美取向。因此,在传统器物的制作中所恪守的规范化与严谨性,以及按照“批量化”和“标准化”的方式进行生产与管理,其主要目的并不在于降低生产成本,甚至也并非是单纯地为了提高产品的品质,而是为了确保“范”之正与“器”之美,并在此基础上进而追求器物“质”之良与“文”之巧。而从用的层面来看,很多器物作为使用者权力地位和高贵身份的一种象征和标识,其指向的目标群体并非普通民众,而是处于社会上层的统治阶级与贵族群体。

相比之下,现当代产品设计所指向的人虽然去除了礼法观念的制约,但却在强调产品的功能(甚至对人的物质欲的关注)中丧失了对人的精神需求的考量。因此,在当代产品设计中,物品的文质关系呈紊乱状态且未被加以关注。现当代的设计师们从市场调研和产品售后的反馈中采集信息,以调整其新产品的(再)设计。这种无“礼”和无“序”的产品在满足了消费者物质需求的同时,并没有体现出对人精神层面的足够关注,更没有注入对人与社会、人与人之间和谐相处的观念。究其原因,导致现当代产品“物欲横流”是设计师对“物”的过于关注,即便通过提高产品品质也落入“质胜文则野”的境地,因而传统器物设计中对“质与文”关系的理解既是现当代产品设计师所缺乏的专业素养,也是消费者(人)在物质化水平日益增长的时代所渴求的慰藉。

此外,传统造物方式不仅承载着等级观念和礼制思想,同时也体现着对自然的尊重和对人文的重视。在当代产品设计中,虽然也倡导人-机-环境三者间的关系,但更多地是为了更好地使人驾驭机器(产品)、降低(对环境和自身健康的)损害,其主要指向并非是人的精神世界。甚至可以认为,当代产品设计是以物质化取向去满足物质化的人——这种单一的物质取向,充分揭示了现当代设计所存在的认识危机。而人的这种单一的物质取向,使其在得到物质化的满足之后仍然失衡于生活之中,并随着物质化的进程不断推进和对物的追逐中,转而开始反思传统手工器物中所具有的精神特质:对自然之道的敬畏与尊重、对人伦物序的理解与表达、对器物形式与功能关系的诠释等。

基于以上对传统造物方式和当代产品设计的对比分析,对器与人的关系可以通过“静与动”两个层面进一步阐释:1.形而上的静:传统造物方式严格地遵循着长期不变的造物规范因而具有静态的一面,这不但体现了其设计观相对稳定的特点,也反映了器物对人(使用者)内在的影响;2.形而下的动:现当代产品设计通过不断地调整设计方案以参与市场竞争体现了动态的一面,这既显示了以满足人的工作与生活需求为主的特点,也反映了产品对人(消费者)外在与内在的双重影响——事实上,在现当代工业产品的消费过程中,消费者也受到了来自产品对其生活方式和行为产生潜移默化的内在影响。其生活质量的不断提高、工作和生活中的行为或操作方式不断的不断改变等均体现了这种“动态”的变化。

从人对物品的需求来看,无论是传统造物方式还是工业产品设计,“静与动”所表达的造物观都是不完整的,且需要将二者结合起来加以运用。这是因为无论是物质的满足还是精神(或审美)的追求,都是人所需要并且是器物设计所应考量的内容——这恰恰是今后需要予以重视的产品设计之道。有必要看到的是,随着人驾驭科技的能力越来越强,其在器与自然之间作为一种纽带关系(指精神和物质关系)的作用却越来越弱。于是就体现出了在技术的不断发展中,器与人之间的联系逐渐被割裂这一发展趋势。

4 审视与反思:传统造物方式中的自然观与生态设计理念

尽管由于时代的变迁,传统造物方式在当代设计语境中已陷于失语,但却并未因此而失去研究价值和借鉴意义。尤其是在工业产品设计业已成为一种文化现象并日益得到重视和研究的今天,对传统造物方式的反思与发掘更显得尤为重要。

4.1 道器之间:传统工艺的自然观

可持续设计、生态设计等概念的提出,促使人们开始更加注重从传统手工艺中发掘有价值的设计思想或理论。在对自然的关注和认识方面,传统造物思想所呈现出的自然观,对于现当代产品的设计而言有一定的启示和参考价值。这是因为在中国传统造物观中,自然、器与人三者间存在着不可分割的密切联系——自然是人与器物产生与存在的依托;器是人认识自然的途径和结果;人存在于自然之中且从自然万物的运行规律中寻找造物之道。

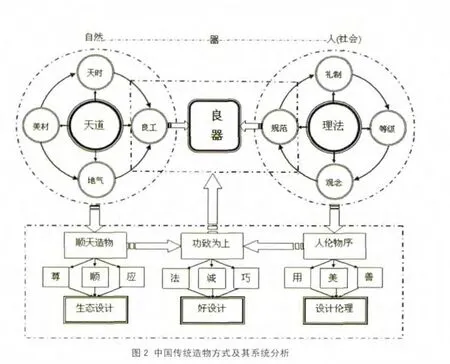

关于传统手工艺中的自然观,早在先秦时期的著作中已有相关论述。其中最具代表性的是《考工记》中所提出的造物必须具备的四个条件:“天有时,地有气,材有美,工有巧,合此四者,然后可以为良。材美工巧,然而不良,则不时、不得地气也。”1经部, 礼类, 周礼之属, 周礼注疏, 卷三十九。这里所述的“时”、“气”和“良”,有文献解释为:“时,寒温也。气,刚柔也。良,善也。”2经部, 礼类, 周礼之属, 周礼述注, 卷二十三。其中,“天有时”所指为万物随自然的温寒而盛衰,“地有气”则指(适于)万物所需的不同环境。在先秦造物思想中,造物制器并非仅靠精湛的技艺和优质的材料即可,还要受到“天时”与“地气”的影响(或制约)。由此可知,时节、地域、材质和技艺作为制造良器所必备的四个要素,在先秦时期就已经确定下来,同时也说明自然之道的重要性以及人、器物、自然的和谐关系在古时就已经为人们所重视。

在古代的造物活动中,人(工匠)需要顺应自然的规律,并去领会和认识自然之美与万物之理。正所谓:“天地有大美而不言,四时有明法而不议,万物有成理而不说。”1子部, 道家类, 庄子注, 卷七。因此,顺应“天道”也是造物活动的首要原则:“若用之以顺,则两仪序而百物和;若行之以逆,则六位倾而五行乱”。2经部, 易类, 周易注疏, 周易正义序。这也为什么在中国传统造物思想中,创物被视为“智者”或“知者”3不同文献有“智者创物”和“知者创物”的两种表述。参见:《考工记解》(卷上)及《周官集传》(卷十三)。之功,且将器物比为天地造化的原因所在。

同当代产品中设计者与制造者的明确区分不同,在传统手工艺活动中器物的设计者也是成器之匠,均为形而下的实践者。而实践者的工巧之技不仅要居于天时、地气与材美之后,且被认为在造物活动中所起的作用只是“述之”而非创造。所谓“知者创物,巧者述之”,4经部, 礼类, 周礼之属, 周官集传, 卷十三。正是对形而上的论道者和形而下的实践者之分的一种解读。在《说文解字》中,将“述”解释为遵循之意5(东汉)许慎原著, 汤可敬撰. 说文解字今释[M]. 长沙: 岳麓书社, 1997,P244.,所以古代造物的活动不是巧匠恣意创造的行为,而是要顺应自然的规律(或法则),按照既定的设计方案进行加工——这无疑也从一个侧面体现了早期重“道”轻“器”的造物观。

在这种造物思想的影响下,自然与人的相互关系在就有了明确的定位——作为器物制作者与使用者的人,是介于天地之间并以天地万物为依托,正所谓:“上有天,下有地,中有人”。器与自然的依存关系也有着明显的表现——造物思想领悟于自然、制作取材于自然、造型与装饰元素汲取于自然,并且在器物的使用过程中使之贯穿于日常生活的各个领域。在此过程中,一则体现了人对自然之美的崇尚,二则表达了人所赋予自然之景(或物)的深刻寓意。

传统器物与当代产品设计虽然在造物的观念、生产方式、功能指向以及所面向的消费群体等均有较大的差异性,但其中所体现出的对自然的理解与认识却有着值得现当代设计师借鉴与参考之处。其一,传统手工艺虽然在制作的方式、方法和规模等方面,与当代产品的设计方法与生产体系存在着较大的差异,但在传统手工艺品中所体现出的对于人-器物-自然三者间关系的深刻理解与表达,却与当代设计所追求的人与自然的和谐关系不谋而合。其二,传统器物和当代产品尽管在时代(时间)、制作技术、消费需求、使用方式以及对人们所形成的影响均不相同,但在对自然与器物、器物与人的存在方式和依存关系的理解方面,亦可从中探寻其可能的解决之道。此外,当代产品设计在不断满足消费者对于(产品)功能需求的同时,也日益注重产品所体现出的文化内涵以及对传统文化的重新解读与诠释。从这个角度来看,传统造物方式中所体现的自然观及其理论恰与当代设计理论形成互补。

4.2 顺天造物:早期的生态设计理念

通过以上分析可以看到,传统的造物思想与现今所倡导的生态设计(Eco-design)理念存在不谋而合之处。生态设计这一概念尽管出现于20世纪80年代的西方建筑与工业产品设计领域,但在传统的成器观念中已经体现出了某些与之十分相近的理念。主要表现在以下三个方面:

第一,自然、人和器物之间和谐共处的生态观。这种观念主要表现在将自然、人与器物视为一个不可分割的有机整体和完整系统。在该系统中,器物既是人认识自然的一种工具,也是人顺应自然的一种产物。从这个意义来讲,自然及其生态既是人类造物制器的物质基础,也是其思想来源。以自然为依托,造物者不仅能够尽用其材加工成器,也可以感悟其中的观念与美感。具体来讲,自然、人与器物的和谐表现在“顺”——即人在造物活动中是顺应自然,而不是改造自然(指要求自然顺应人的需求)。在这里,“顺”既包括了顺应自然之固有规律,也包括了在成器过程中所应注重的“人伦物序”——即要顺时(制作时间的安排)、顺材(对美材的要求)、顺工艺(不同加工工艺的先后顺序)、顺物象(装饰形象的模仿与再造)、顺礼法(使用目的以及使用者身份和地位)等。如前文中引用的:“若用之以顺,则两仪序而百物和”1经部, 易类, 周易注疏, 周易正义序。,就表达了“顺”在器物制作中的作用和意义,传达出的就是以和谐为主旨的朴素的生态设计观。所以,“顺”的态度显示了人作为器物的制作者不可能要求自然主动与之相适应,而只能主动地与之相和谐,并在自然、人与器物之间保持一种平衡关系。

第二,取材与制作工艺中体现出的生态观。主要表现为取材时对材料特性与自然节气的“顺”与“应”,以及造物中对材料处理的“诚”与“巧”。 “顺”就是取材要按照一定的气候规律和时间,严禁在树木生长季节内取材制器——这种做法一则是为了在适当的季节选取良材,二则是为了维护自然资源的长期利用。这种按季节来选材与取材的方式,在《考工记解》中有明确表述:“天时随物所宜也,冬伐木夏伐竹是也。”2经部, 礼类, 周礼之属, 考工记解, 卷上。因为古人早已清晰地认识到,要想更好地利用自然资源制作良器,材料的选取与加工过程都至关重要。是故有云:“材虽美而取之不以时,则虽美而用之不远。又有,材虽同而所出非其地,则若美而非美,虽有巧工亦不为良器。3经部, 礼类, 周礼之属, 考工记解, 卷上。由此可见前人造物遵循着因时、因地取材的原则,同时也反映出了取材要求质而非求量的基本要求。如《月令解》中就有:“霜始降,则百工休。”4虽然不能由此将冬月期间“百工休”作为器物制作的普遍现象,至少漆器制作停止的一个原因是:“寒而胶漆之作不坚好也。”5经部, 礼类, 礼记之属, 礼记述注, 卷六。反映了制器须尊重气候条件,并强调制器用材的质量和成器效果。可见器物生产受到气候条件的严格限制,具有显著的季节性特点。

在制作工艺方面,器物的设计与制作并没有因为要顺应自然规律而呈现出“被动”或“无为”的现象,相反却在顺应自然规律的同时表达了“良”的造物理念。需要予以区分的是,中国古代造物思想中的器物之良与西方当代设计理念中的“好设计”(Good Design),虽然都包含着器物的功能(实用)与形式(美观)相统一的含义,但二者在功能的指向以及功能与装饰的关系方面却存在一定的差异。以漆器为例,对于器物之良的评价与检测不但要看器物本身是否合乎要求,也是考察漆工是否诚信的依据,因此也有“物勒工名,以考其诚”的做法。此处的“诚”显然包含着诚实有信和严谨认真之意,可见漆工之诚既是实现美材成为良器的保证,也是将自然物品转变为人工物品的关键所在。

第三,纹饰中呈现出的生态观。即取自然之形象转变为器物之饰。从功用的角度来看,器物上所装饰的各类纹样至少体现了两种用途:一则是为了美化外观,二则是为了表达观念。亦即纹饰有着双重属性:自然因素与社会因素的并存。而从审美的角度来看,这两种因素之间是一种共存关系,因为选取适宜的自然景物作为纹饰,不但迎合了使用者的审美需要,也能够体现社会规范影响下的等级观念。从这个意义来讲,自然不但孕育了审美的形象,也构成了审美之源。

而从设计发展的角度来看,生态设计的提出本身就预示着之前所倡导的“绿色设计”(Green Design)已经不能解决日益严重的环境问题和满足保护生态平衡的需要。生态设计有着比绿色设计更为宽泛的内容,包括了“材料与产品的设计、项目以及整个系统环境对于生物和地球生态的友好”。1Pauline Madge. Ecological Design: A New Critique. Design Issues, Vol. 13, No. 2, A Critical Condition: Design and Its Criticism (Summer,1997), P: 48.如安妮·玛丽·威利斯(Anne-Marie Willis)认为这“意味着将许多环境标准‘加入’设计过程之中,但生态设计要比现有的设计改良更具(发展)潜力。究其原因,主要在于生态设计能够建立起一个新的以经济和生态需求相结合的设计基础。”2Pauline Madge. Ecological Design: A New Critique. Design Issues, Vol. 13, No. 2, A Critical Condition: Design and Its Criticism (Summer,1997), P: 48-49.由此可见,生态设计并非是对原有的设计理念进行改良或者引入新的设计观念,而是重新建立起来的一个以环境友好为宗旨,将设计发展与生态保护问题纳入一个整体的系统之中加以考量。

生态设计的基本宗旨与传统造物方式相一致,这不仅表现在成器的各个过程之中,其实也反映在先秦时期就已经建立起来的造物思想体系之中。此外,从生态设计的视角来看,传统造物方式在材料的运用、制作工艺和纹饰特点等方面均体现了注重自然之规律,遵循取材得当和备物致用的原则。