大城市边缘区乡村旅游地旅游城市化进程研究——以北京市为例

李亚娟 陈 田 王 婧 王 昊

(1.中国科学院地理科学与资源研究所,北京100101;2.中国科学院研究生院,北京100049)

随着城市化进程的加快,大城市边缘区成为城市空间拓展的集中地区[1],致使其乡村地区面临着产业转型和结构选择的巨大挑战,人口构成、产业结构、生计方式[2-6]、土地利用[7]、景观构成以及空间结构演变等因素成为乡村地区城市化发展的推动因素和表现指标[8-10]。在城市与乡村激烈碰撞的中间地带,乡村旅游的引入与发展通过经济、社会和文化链条将城市与乡村的人口、土地、产业和景观串联并拉动起来,并通过这种非工业化的方式创建了乡村向城市过渡的新路径。

旅游城市化是伴随着城市化进程的加快和旅游业的飞速发展而出现的以旅游产业的发展带动城市化进程的一种新命题。旅游城市化(Tourism Urbanization)的概念源于福特制时期的高工资与大众消费,成熟于20世纪70年代后福特制时的大众享乐消费[11](Mass Consumption of Pleasure),最早由澳大利亚学者Mullins提出。我国旅游城市化研究起源于21世纪初黄震方对长江三角洲都市连绵区旅游城市化问题的关注,并总结了旅游城市化的形成机制[12];李鹏从内在拉动力和外在驱动力两方面入手,将中国的旅游城市化模式总结为黄山模式、曲阜模式和以武陵源为代表的旅游景区景点城市化现象[13];陆林从城市化角度,认为旅游城市化是旅游作为推动城市化的一种动力,引导人口向城市集中的过程。旅游作为现代享乐消费的重要组成部分,引起的城市化过程是一种新的城市化模式[14-16]。随着旅游业发展对乡村目的地产业转型的影响日益加深,对产业结构的影响研究日渐兴起。王润以北京市郊区为例,将旅游业融入乡村地区主要的农、工、商产业,划分出公共游憩空间、商业游憩空间与农业游憩空间,产业选择改变的同时也影响着乡村空间结构的变化,北京市乡村游憩空间可划分为四类休闲版块[17-18]。席建超以河北野三坡旅游区苟各庄村为例,分析旅游业对该区域产业结构和空间结构变化的影响,得出苟各庄村土地利用格局变化过程与传统乡村功能解构和村庄“旅游化”过程相伴而生,由从单一的村民居住型用地逐步向满足旅游者需求的住宿、购物、餐饮、娱乐等复合型用地转变[19]。

国外对旅游城市化的研究多集中在城市地区,从最初的澳大利亚学者对海滨旅游城市的研究到之后美国学者对旅游大都市和休闲城市的研究,对乡村地区旅游城市化问题关注不够。国内对乡村旅游地旅游城市化的问题有一定程度的研究,但主要集中在城市化对乡村旅游地的影响研究、旅游城市化测度研究以及发展模式研究方面,然而还没有形成统一的定义、标准,同时缺乏数据,缺乏微观研究。因此,笔者在已有的研究基础上,以乡村旅游业为立足点,通过对北京市边缘区乡村旅游地的人口、产业、土地、经济收入的变动研究探索近年来北京市乡村旅游地的旅游城市化进程和发展模式,为大城市边缘区城市化良性发展奠定基础。

1 研究区域和研究方法

北京市边缘区乡村旅游地主要指北京近郊和远郊的农村地区,包括石景山区、丰台区、门头沟区、海淀区和朝阳区的近郊乡村旅游区域,以及通州区、顺义区、房山区、大兴区、昌平区、怀柔区、平谷区、门头沟区、密云县和延庆县以旅游业为主要支撑产业的远郊区县。

研究采用了ArcGIS10.0空间分析的手段。工作底图是中国地图出版社2011年印刷的《中华人民共和国分省系列地图》之《北京市地图》(1∶29万)。通过ArcGIS10.0数字化(采用北京1954坐标投影系统)建立基础底图。景区(点)的资料通过查找各区县旅游局官方网站公布的景区(点)情况和查阅相关书籍来收集,在公开出版的正式地图上标注或旅游局官方网站公布的景区点纳入数据收集范围,参考的书籍有《北京及周边旅游完全指南》(中国轻工业出版社)、《北京及周边假日游指南》(旅游教育出版社,2010)、《北京京郊及周边自驾车休闲游2012版》(中国旅游出版社,2012)。统计分析数据来自于2001-2011年《北京统计年鉴》、2001-2011年《中国统计年鉴》、2001-2011年《北京市国民经济统计公报》、2001-2011年《中国旅游统计年鉴》。

2 结果分析

2.1 土地的非农化

通常来说,城市边缘区土地利用性质变化的总体趋势是由农村用地转化为非农用地,北京市边缘区乡村地区由于背靠首都经济腹地,其经济发展受制于多方因素,形成了农业用地与城市用地的进一步交错和混杂的局面,非农业用地面积将进一步扩大,并以农业耕地面积的损失为代价。

2.1.1 旅游用地的递增

随着旅游业在北京边缘区乡村地区的发展,乡村用地逐步向旅游和商贸用地等非农形式用地过渡,旅游用地的主要形式分为商业型旅游用地和乡村型旅游用地两类[17]。商业型旅游地包括度假村、滑雪场、游乐场、私家会所、会展中心、艺术聚落和停车场等旅游设施用地;乡村型旅游用地包括农家乐、乡村酒店、农业观光园和民俗旅游村的用地。截止2011年底,北京市郊区各个区与县级乡镇均有旅游用地分布,本文选取了已成型、面积规模较大的100个商业型旅游点和155个乡村型旅游点(如图1),通过点密度分析可知此255个旅游点广泛分布在北京市近郊和远郊区县,商业型旅游用地集中分布在近郊区县,乡村型旅游用地多位于远郊区县。商业型旅游用地面积一般较高,平均占地面积为150 hm2,最大可达200 hm2。乡村型旅游用地从几公顷至几十公顷不一,平均占地面积为100 hm2。仅255个大型旅游点的用地面积为约30 500 hm2,比2005年北京市边缘区乡村地区所有旅游点用地面积[18](14 832 hm2)增长了近一倍多。

图1 北京市城市边缘区旅游点分布图Fig.1 Tourism spots distribution map of metropolitan fringe in Beijing city

2.1.2 耕地面积的缩减

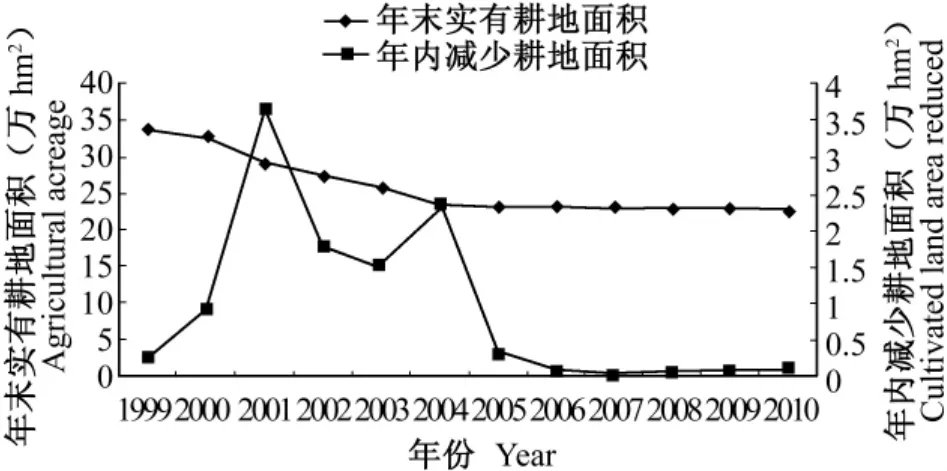

由图2可知,北京市城市边缘区乡村旅游地耕地面积在 1999 年为338 384.4 hm2,2010 年仅余 229 739.2 hm2,以平均9 876.84 hm2/年的速度递减,虽然年递减耕地面积的程度在逐渐减少,但整体处于递减趋势。如果将“荒地改为耕地”、“林地改为耕地”和其他新增耕地的面积算入,年均消失的耕地面积会更大。减少的耕地作为建设用地进行工业、商业和旅游业的开发建设,耕地面积的逐步缩减在一定程度上改变了乡村居民的工作性质和生活方式,农村劳动力也逐步由一产向二产和三产转移。

2.1.3 宅基地的流转

图2 1999-2010年北京市城市边缘区农村耕地面积变化情况Fig.2 Agricultural Acreage Changes of Rural Area in Beijing from 1999 to 2010

北京市边缘区宅基地流转较普遍。据统计,京郊大部分村镇的宅基地流转案例占宅基地总数的10%左右,有的甚至高达40%以上。流转方式主要有买卖房屋、租赁房屋和国家购买三种方式,以租赁房屋为主。随着越来越多农民向城镇和城市中心打工,预留的房屋或者变卖给城市居民闲暇时来此居住,或变卖给公司、企业用作经营场所;但是由于变卖房产涉及具体情况较复杂,多属不正当交易行为,所以目前宅基地的流转多以租赁的形式存在,出租给外来投资者开展旅游经营活动;国家因城市规划调整的原因或开发区、基础设施建设需要征收农村宅基地。宅基地的流转使越来越多的农村居民涌入城市,城市居民进驻乡村,加快了乡村旅游地的城市化水平。

2.2 经济结构的多元化

十五期间北京市边缘区乡村地区产业结构以“二、三、一”的产业序列为主,十一五期间,以三产为发展重心,特别是大力发展乡村旅游经济,使乡村地区由传统的自给自足的小农经济,过渡为满足城市地区粮食供应的部分城市化特征的农业经济,最终升级为通过旅游经济的发展满足外来旅游者的需求为特征的市场经济,从而乡村经济呈现出新的结构特征。

2.2.1 旅游经济上升

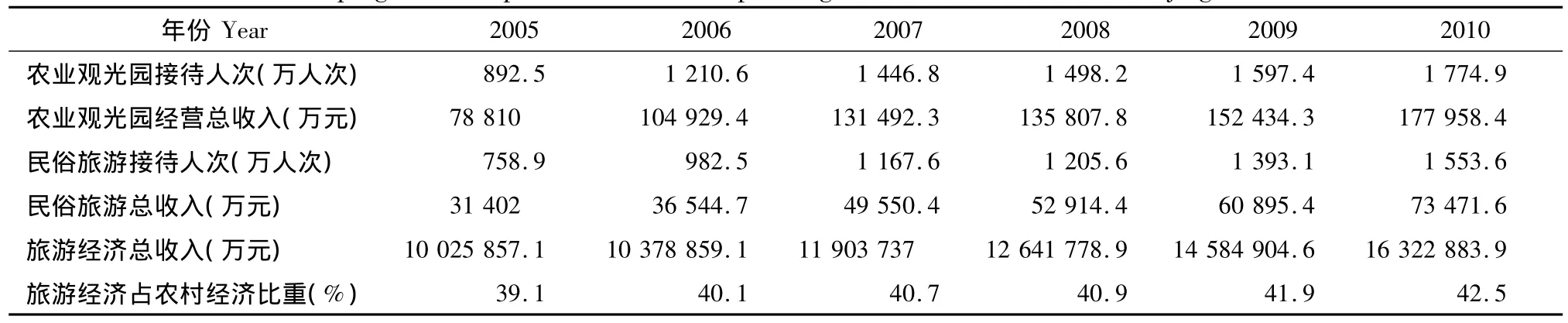

北京市边缘区乡村地区的旅游业以农业观光园和民俗村为主体,特别是2005年以来,农业观光旅游和民俗旅游的接待人次和经营总收入逐年递增,在农村经济中的比重也日渐增长。由此所带动了餐饮住宿业和娱乐服务业的发展,2010年旅游业创造的经济收入(旅游景区直接收入、餐饮住宿业收入和娱乐服务业收入)占整个农村经济收入的42.5%。如表1所示。乡村旅游的发展改变了北京市乡村地区居民单一的经济渠道,立足于农业,结合旅游业,创造了一条非工业化经济发展道路。目前该区域仍是供应整个北京地区粮食的主产地,农业经济虽然稳定发展,但是在整个地方的经济总产值中的比值逐渐下降,从以往的龙头产业弱化为目前的辅助产业。

2.2.2 外来经营者成为主体

随着北京市外来人口的增多,城市中心集聚效应达到饱和,日渐向郊区扩散。退休职工或者创业青年多选择北京市边缘区作为生产和生活的新空间。外来经营者的进驻,一方面以投资者的身份购买农田、闲置地和荒地等土地开展旅游活动,一方面以居民的身份租赁宅基地在乡村生活。当地农民可通过受雇于经营者参与农事活动和旅游服务活动,也可以通过租赁房屋获得租金收入,成为物业经营者。

2.2.3 村民就业形式多元化

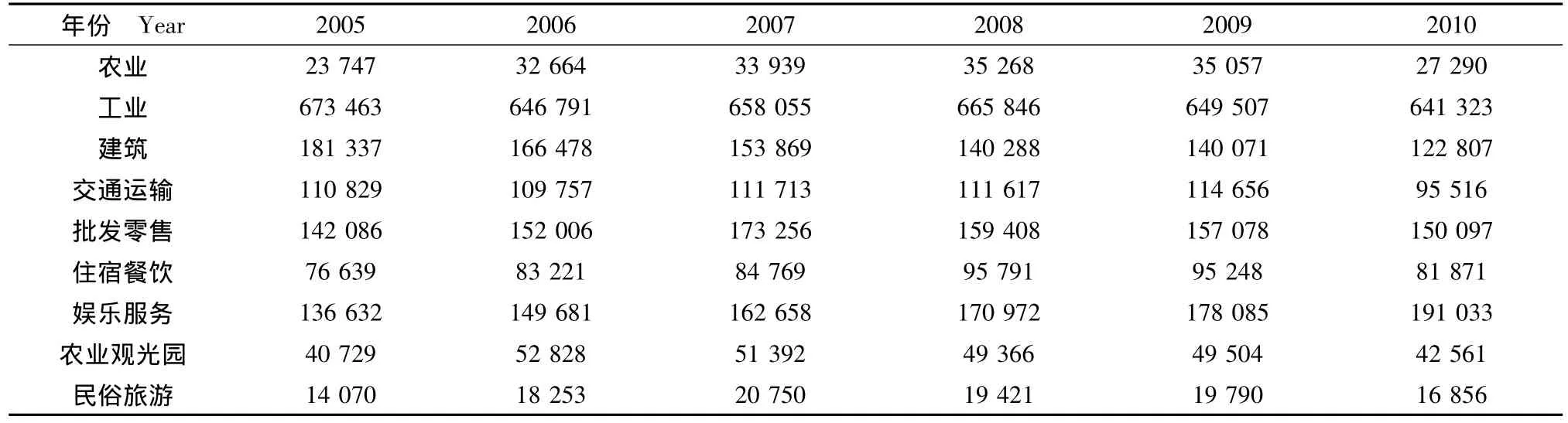

北京市边缘区乡村地区一直以来作为北京市城市发展的后方动力,为首都发展供应农林牧副渔类产品,并协助缓解大城市人口紧张、企业集聚的问题。九五、十五期间乡村就业多指向农业和工业,十一五期间就业人数向第三产业偏移。从2005年到2010年的乡村从业人数统计情况看(见表2),农民从农业转移到工业、建筑业、交通运输业、批发零售业、住宿和餐饮业以及其他行业的劳动力逐年增加,其中住宿和餐饮业转移就业人数最多。虽然工业的就业比重一直稳定在第一位,但是从2005年以来已出现逐年下降的趋势,而以批发零售业、住宿餐饮业和服务娱乐业为代表的第三产业就业人数逐年递增,特别是服务娱乐业,一直保持10 880人/年的增长速度。而专门从事农业观光园和民俗旅游接待的人员在十一五期间尽管有波动,但也保持着相当的人数。

2.3 社会结构的解体化

2.3.1 乡村人口的外流

近年来外来人口涌入首都,使北京市的生活和工作环境日趋恶化,空间集聚到一定程度便出现了扩散现象,即城市人群的郊区化[20]。北京市民以投资、经营、休闲、旅游、置业等方式,将生活和工作地点选择在郊区,而边缘区农村的居民在转卖、租赁土地和房屋之后多选择在北京市区生活和工作,乡村人口的外流引发了新的城市化现象,即乡村人群的城市化。伴随着城市人群的郊区化和乡村人群的城市化发展进程,北京市农业人口日趋下降,城市化率直线上升。如图3所示。

表1 2005-2010年北京市城市边缘区旅游项目接待人次和经营收入Tab.1 Tourism programs reception number and operating income of rural area in Beijing from 2005 to 2010

表2 2005-2010年北京市边缘区乡村地区各行业就业人数(人)Tab.2 Employment figure of different industry of rural area in Beijing from 2005 to 2010

图3 北京市农村人口和城市化率Fig.3 Agricultural Population and Urbanization Rate from 1978 to 2010 in Beijing City

2.3.2 乡村聚落的社区化

乡村人口的大量外流使维持传统生活方式的行为载体流失,同时城市居民大量迁移,开展商贸、旅游和投资等活动,融入了新的生活习惯和文化形式。乡村旅游的大力推进带动了整个乡村地区的经济、文化和社会交流,使传统乡村居民与外来城市居民彼此交融和磨合,一定程度上瓦解了原有的社会结构和沟通模式。目前北京市乡村地区的管理模式越来越向城市社区倾斜,传统村落的结构和模式逐渐解体,使城市的公共管理体系渗透到城市边缘区的乡村地区。一部分城市居民的迁移目的是为了在风景优美的乡村旅游地区购房置地长期居住,他们的长期居住将城市生活的方式和习惯植入到乡村内部,形成了具有城乡二元结构的乡村社区。

2.4 乡村景观的破碎化

2.4.1 现代建筑的入侵

北京市边缘区乡村地带依托北京市强大的经济腹地和政治中心,开放性比其他省市区的乡村地区相对要大,加上乡村人口大量外流,城市居民大批入住,传统的乡村建筑景观正在遭到不同程度的改变。旅游业在北京市边缘区乡村地区的发展带动和助推了食住行游购娱相关产业的发展,由此所带来的公共设施的改造、旅游设施的开发、商店饭店的建造、以及娱乐设施的建造都将现代化的生活设施和方式植根到了乡村旅游地区。仿古建筑、欧式建筑、现代建筑、后现代建筑和模式化的低层楼房混杂,目前北京市乡村旅游地建筑的现代化气息越来越明显,原始的乡村特色部分保留,并伴随着旅游业的大力推进有逐渐消失的趋势。

2.4.2 乡村风光的质变

北京市边缘区乡村旅游地已经成为城市居民假日旅游、休闲度假的首选,一到两小时的车程,便从喧闹的城市进入静谧宜人的世外桃源。尽管乡村旅游地为游客提供的是乡村特色的各种体验,但是这种城市化冲击下的乡村旅游地所能提供的已不是纯正的乡村自然风光,而是掺杂了高科技和人工化手段的乡村风光,这是旅游业在乡村地区发展的必然结果。目前北京市乡村用地主要集中在旅游用地、商贸用地和娱乐用地上,农业用地面积日渐萎缩,乡村功能特征明显模糊,由此带来的乡村居民传统生计方式的改变,以及由传统生计所延伸出来的乡村传统文化的传承都将遭到不同程度的破坏。传承文化的载体逐步流失,载体创造的乡村景观遭到损坏,载体延伸的乡村文化不复存在,乡村风光已经发展严重质变。

3 结论与讨论

3.1 北京市边缘区乡村旅游地旅游城市化发展模式

乡村地区的旅游城市化是以旅游业为主线带动旅游区以及周边乡村地区的发展,并通过人才、资金和旅游项目的注入以及游客的高密度集聚改变地区原有的社会结构、经济模式、生活方式和风俗习惯,从而使乡村地区向城市功能方向发展,促进农业人口的非农化以及乡村地区城市化进程的加快。但与以往旅游城市化研究的对象不同,城市边缘区的乡村地区具有典型的城市-乡村两重性特点,其旅游城市化进程研究具自身的特殊性。笔者总结北京市边缘区乡村旅游地的旅游城市化发展模式如下:

3.1.1 乡村嵌入型旅游城市化发展模式

乡村嵌入型旅游城市化发展模式是指北京市近郊区的城乡交错地区,包括朝阳区、海淀区、石景山区和丰台区的乡村地带,该区域距离市区时间短(1-1.5小时),交通便利,房价较低,生活环境相对良好。一方面通过发展旅游地产吸纳城市居民入住,一方面通过发展商业型旅游项目如滑雪场、游乐园、高尔夫球场、私家会所等吸引城市居民来此娱乐,同时还作为远郊区与城区的中间地带,承接着游客的中转和旅游项目的过渡,从而使乡村地区在旅游业的强劲发展势头中被城市吞并,最终纳入到整个北京市的城市版图中来。

3.1.2 城市延伸型旅游城市化发展模式

城市延伸型旅游城市化发展模式是指北京市远郊区的昌平区、门头沟区、顺义区、通州区、大兴区和房山区,相对于近郊区的区位优势,该区域距离市区稍远(1.5-2小时),但乡村风貌保持完整,农业观光园和民俗旅游园等农业型旅游项目多集中在该区域。该区域的城市化水平略低于北京市近郊区的城乡交错地,但会伴随着近郊区的发展而进步。

3.1.3 乡村内生型旅游城市化发展模式

乡村内生型旅游城市化发展模式是指北京市远郊区的平谷区、怀柔区、延庆县和密云县,距离市区较远(2-3小时),交通相对不便,房价较低,该区域聚集着大批乡镇企业和新兴产业,如建材、五金、家具和食品等轻工业以及工艺美术、高新技术、循环经济等新兴产业,自2008年开始,北京市旅游行业协会工业旅游分会就已经通过在乡村内部设置工业旅游示范点开展北京郊区工业旅游以及部分民俗旅游和商业型旅游项目来实现远郊乡村地区的内生型发展,并通过旅游业发展将该区域扩张为小城镇。在乡村地区以工业化带动城市化的发展进程中,开展北京郊区工业旅游,并辅以乡村旅游,使旅游业联合工业化共同加快该区域的城市化进程。

3.2 北京市边缘区乡村旅游地旅游城市化影响因素

3.2.1 独特的旅游资源禀赋

北京市边缘区乡村地区拥有丰富的旅游资源,成为旅游业在该地区繁荣发展的必要条件。北京的乡村以山区为主的国土地域,天然景观优美、历史文化气息深厚、古建筑遗迹遗址多、交通便利,水源充足,餐馆、旅馆和土特产店较多,通过发展各类旅游项目及其相关行业,支撑农村经济发展,如国际驿站、采摘篱园、乡村酒店、养生山吧、生态渔村、山水人家和民族风苑等等;有些乡村依托当地丰富的自然环境资源,发挥地方特色的动物、植物、微生物资源和矿产、水力、电力、林业等资源优势,通过与工业企业联合将资源转化为经济效益,同时经过旅游业的宣传和支持开展相应的教育旅游、探险旅游和工业旅游等项目,初步形成了一区一色,一沟一品,一村一品的发展模式[21]。

3.2.2 便利的旅游区位导向

随着大城市生活步伐的加快和城市化进程的提速,更多的居民开始崇尚自然、回归自然、享受自然的生活,北京市边缘区乡村旅游地交通便利,通达度高,线网由2007年前的114 km迅速扩展到了2009年的229 km,客运量也由200万人次/日猛增到近500万人次/日[22],路途时间在1-3小时内,是北京市居民假日旅游的最佳选择。同时,为缓解北京市旅游旺季游客压力,结合便利的市郊交通路线,北京市边缘区乡村地区依托紧靠首都的区位优势,其旅游资源一直是引导游客分流的辅助吸引物。相关行业经营者以及乡村地区为满足该需求,充分利用当地便利的旅游区位导向,采取各种市场策略发展旅游业,由表2可知,仅农业观光园和民俗旅游园两项的接待人数便从2005年的1 651.4万人次上升到2010年的3 325.5万人次,由此可见市场需求的强大动力。

3.2.3 广泛的旅游政策支持

北京市边缘区乡村地区是北京市城市发展的后花园,一直以来都受到政府部门的高度关注和支持。政府一直都扶持绿色养殖、种植、特色养殖、乡村旅游等优质产业,特别是2006年以来,新农村建设始终坚持规划先行的原则,先后出台了《北京市“十一五”时期新农村建设发展规划》、《北京市新农村“五项基础设施”建设规划》、《关于全面推进北京市旅游产业发展的意见》、《关于进一步发展北京市乡村旅游产业的建议》、《北京都市型现代农业基础设施建设及综合开发规划》和《北京市乡村旅游特色业态标准及评定》等一系列重要规划和政策,而且各个区都有专门的旅游产业发展的相关规划,这些规划和政策的制定为旅游业在乡村地区的顺利开展提供了重要的政策支持和法律保证。

3.2.4 多元化的产业经济背景

北京市部分乡村地区是在发展工业、商贸零售业和农林牧副业的产业多元化基础上发展壮大的,该类乡村通过诸多产业的发展,积累了巨大的经济财富,形成了良好的环境氛围和便利的基础设施,在此基础上发展出工业旅游、商贸旅游、设施农业旅游等等旅游项目,如昌平区东小口镇兰各庄工业村、怀柔区桥梓镇和房山区京白梨特色农业村等等;部分乡村将旅游业作为该村的支柱产业,旅游业快速发展带来的商机促使民营经济大量投资批发零售业、住宿餐饮业、服务业、交通运输业、旅游地产等与旅游相关的行业[23],如密云县新城子镇曹家路村、昌平区流村和房山区河北镇半壁店村等。多元化的经济背景可促进旅游业与其他产业的相互融合和交流,延伸出更多种类的旅游项目,成为旅游业深入发展的动力之一。

根据以上研究可知,北京市边缘区乡村旅游地的城市化水平与同类乡村地区相比已达到较高的发展水平,而且随着城市化进程的加快,近郊区的乡村旅游地在不久的将来会成为城市空间蔓延的牺牲品,而且远郊区县也会一步一步地被城市所蚕食,失去乡村旅游地的原始特征和存在方式。旅游城市化进程所带来的人口流动、社会结构、产业结构、土地利用、就业形式和乡村景观等变化,尽管一定程度上改善了乡村旅游地的经济发展状况和社会进步程度,但是从旅游的角度,当这些变化一直持续下去,那么随着乡村旅游吸引物的依托载体——乡村村民逐步转变成城市居民,传统的生计方式——农业耕作便会逐步向第二、第三产业的生计形式过渡。如此一来,乡村旅游地的旅游资源便日渐被现代化的人、物、景观和生活方式所代替,旅游吸引物便不再具有乡村特色,乡村旅游地也将不复存在。对于著名的乡村旅游点来讲,受到这种替代性毁灭的态势比较小,但是却极易走入同质化和商业化的怪圈而失去本色,如何在城市化进程的冲击下充分地保护乡村旅游资源?如何特色化地开发边缘区乡村旅游地都值得探讨,特别是北京市边缘区乡村旅游地这个特殊的半城市化乡村地区,其旅游业发展的定位和方向以及旅游城市化的标准和相关的影响研究都将是学者专家们应该关注的问题。

(编辑:田 红)

References)

[1]Friedmann J,Bloch R. American Exceptionalism in Regional Planning[J].International Journal of Urban and Regional Research,1990,14(4):576 -601.

[2]Amy A Q.The Contradictions of Uneven Development for States and Firms:Capital and State Rescaling in Peripheral Regions[J].Journal of Rural Studies,2008,24(3):291 -303.

[3]Bryant C R,Russwurm L H.and Mclellan A G.The City’s Countryside[M].London:Longman,1982:121-145.

[4]柴彦威.以单位为基础的中国城市内部生活空间结构:兰州的实证研究[J].地理研究,1996,15(1):30 - 36.[Chai Yanwei.Chinese Urban Inner Living Spatial Structure Based on Unit:A Case Study of Lanzhou City [J].Geography Research,1996,15(1):30 -36.]

[5]顾朝林,等.集聚与扩散:城市空间结构新论[M].南京:东南大学出版社,2000:1 - 197.[Gu Chaolin,et al.Concentration and Diffu-sion:New Theory of Urban Spatial Structure[M].Nanjing:Southeast University Press,2000:1 -197.]

[6]Whitehand J W R.The Building Cycle and the Urban Fringe in Victorian Cities:A Reply [J].Journal of Historical Geography,1978,4(2):181-191.

[7]陈佑启.北京城乡交错带土地利用问题与对策研究[J].经济地理,1996,16(4):46 - 50.[Chen Youqi.Research on Land Use Problem and Strategy in Beijing Rural-Urban Fringe[J].Economic Geography,1996,16(4):46 -50.]

[8]方修琦,章文波.近百年来北京城市空间扩展与城乡过渡带演变[J].城市规划,2002,(4):56.[Fang Xiuqi,Zhang Wenbo.Evolution on Urban Spatial Expansion and Rural-Urban Fringe in Recent Centuries in Beijing[J].Urban Planning,2002,(4):56.]

[9]董夫超.北京郊区城镇化问题研究[J].农业经济问题,2005,(8):70-72.[Dong Fuchao.Research on Urbanization Problem in Beijing’s Suburbs[J].Issues in Agricultural Economy,2005,(8):70 -72.]

[10]冯刚.北京郊区城市化进程中的产业发展研究:以北京市怀柔区为例[J].城市问题,2006,(9):45-50.[Feng Gang.Industry Development Research in the Process of Urbanization in Beijing’s Suburbs:A Case Study of Huairou District in Beijing City[J].City Problems,2006,(9):45 -50.]

[11]高婧婷,李国印.中国旅游城市化研究综述[J].经济研究导刊,2011,(7):180 -182.[Gao Tingting,Li Guoyin.Research Review of Tourism Urbanization in China[J].Economic Research Guid,2011,(7):180 -182.]

[12]黄震方,吴江,侯国林.关于旅游城市化问题的初步探讨:以长江三角洲都市连绵区为例[J].长江流域资源与环境,2000,9(2):160 - 165.[Huang Zhenfang,Wu Jiang,Hou Guolin.Preliminary Study in Tourism Urbanization Problem:A Case Study of Yangtze River Delta Extended Metropolitan Region[J].Resources and Environment in Yangtze Basin,2000,9(2):160 -165.]

[13]李鹏.旅游城市化的模式及其规制研究[J].社会科学家,2004,(4):97 -100.[Li Peng.Research on Mode and Mechanism of Tourism Urbanization[J].Social scientist,2004,(4):97 -100.]

[14]陆林.旅游城市化:旅游研究的重要课题[J].旅游学刊,2005,20(4):101.[Lu Lin.Tourism Urbanization:Important Study in Tourism Research[J].Tourism Tribune,2005,20(4):101.]

[15]陆林,於冉.基于社会学视野的黄山市汤口镇旅游城市化特征和机制研究[J].人文地理,2010,(6):19 -24.[Lu Lin,Wu Ran.Characteristics and Mechanism Research of Tourism Urbanization in View of Sociology:A Case Study of Tangkou Town in Huangshan City[J].Human Geography,2010,(6):19 -24.]

[16]陆林,葛敬炳.旅游城市化研究进展及启示[J].地理研究,2006,25(4):741 - 750.[Lu Lin,Ge Jingbing.Progress and Inspira-tion of Tourism Urbanization[J].Geographical Research,2006,25(4):741 -750.]

[17]王润,刘家明,陈田,田大江.北京市郊区游憩空间分布规律[J].地理学报,2010,65(6):745-754.[Wang Run,Liu Jiaming,Chen Tian,Tian Dajiang.Distribution of Recreational Area in Suburban Metropolis:A Case Study of Beijing[J].Journal of Geographical Science,2010,65(6):745 -754.]

[18]董恒年.北京郊区休闲度假旅游用地现状及未来趋势研究[J].旅游学刊,2007,(4):48 - 52.[Dong Hengnian.A Study on the Present State of Land Use for Leisure Tourism in the Suburbs of Beijing and Its Future Trend[J].Tourism Tribune,2007,(4):48 -52.]

[19]席建超,赵美风,葛全胜.旅游地乡村聚落用地格局演变的微尺度分析——河北野三坡旅游区苟各庄村的案例实证[J].地理学报,2011,66(22):1707-1717.[Xi Jianchao,Zhao Meifeng,Ge Quansheng.The Micro-scale Analysis of Rural Settlement Land Use Pattern:A Case Study of Gouge Village of Yesanpo Scenic Area in Hebei Province[J].Journal of Geographical Science,2011,66(22):1707 -1717.]

[20]王瑗.城市边缘区乡村旅游地城市化进程研究:以成都三圣花乡为例[J].城市发展研究,2010,17(12):1-4.[Wang Yuan.Rural Tourist Destination in Urban Fringe:Research on Urbanization of Sansheng Community in Chengdu [J].Urban Studies,2010,17(12):1 -4.]

[21]张义丰,谭杰.北京沟域经济发展的理论与实践[M].北京:气象出版社,2009:82-90.[Zhang Yifeng,Tan Jie.Theory and Practice on Development of Ditch Domain Economy in Beijing City[M].China Meteorological Press,2009:82 -90.]

[22]康海燕.北京轨道交通市郊线与市区线的衔接方式探讨[J].都市快轨交通,2010,23(2):50-54.[Kang Haiyan.On the Connection Modes of Beijing Suburban Railway Lines with Urban Rail Lines[J].Urban Rapid Rail Transit,2010,23(2):50 - 54.]

[23]葛敬炳,陆林,凌善金.丽江市旅游城市化特征及机理分析[J].地理科学,2009,29(1):134 - 140.[Ge Jingbing,Lu Lin,Ling Shanjin.Characteristics and Mechanism of Tourism Urbanization of Lijiang City[J].Geographical Science,2009,29(1):134 -140.]