中国环境污染与地方政府税收竞争——基于空间面板数据模型的分析

刘洁李文

(山东大学经济学院,山东济南250100)

从人类从事生产活动开始,环境与人类的生产行为就紧密相关。随着世界经济的不断发展和全球化的推进,环境污染问题在全球范围内日益突出,经济增长成为环境污染的最主要源泉。中国作为世界上最大的发展中国家,正处于工业化、城镇化快速发展的进程中,粗放式经济增长模式在带来可观的 GDP背后是日益严峻的环境污染问题。据有关资料统计2000年至2006年间中国SO2排放总量从 19.26 Mt增长至 25.89 Mt[1],其中 2005 年中国SO2排放量高达25.49 Mt,一度跃居世界第一位,虽然“十一五”期间SO2排放量有所下降,中国仍是世界主要SO2排放大国;国际能源机构(IEA)统计数据显示2010年中国的CO2排放量达到7.258 Gt,远超于美国5.368 Gt的排放量,再度成为世界上第一大温室气体排放国[2];与此同时,水域污染、海洋污染、土壤污染等各种环境问题也正伴随着经济高速发展和城市现代化进程日益严峻。环境污染问题还给国民经济带来巨大损失。日前环境保护部环境规划院发布《2009年中国环境经济核算报告》显示2004年全国因环境污染造成的经济损失达5 118亿元,占到GDP的3.05%,至2009年仅环境退化成本和生态破坏损失成本就达13 916亿元,占GDP 3.8%。这一数据仍在逐年攀升,环境污染损失增速已超越GDP增速,环境危机正越来越严重的制约经济发展。环境污染问题不仅影响到中国经济持续增长和社会和谐,更是威胁到人类的生存条件和可持续发展问题,采取必要措施遏制、解决环境污染刻不容缓。

目前,已有研究表明,环境污染与地方政府之间的税收竞争密切相关。Cumberland指出地方环境质量的高低受制于破坏性的地方政府间税收竞争[3]。Wilson认为政府间对流动资本的竞争会导致低效、宽松的环境标准。Fredriksson和Millimet[4]则通过考察美国各州的竞争行为发现,本辖区污染减排水平“被动”提升与其相邻地区环境政策收紧有关。Wilson[5]和 Rauscher[6]认为地方政府并不必然以本辖区社会福利最大化为目标,在经济竞争中为了获得竞争优势和拓展税基与增加税收,可能会采取放松环境监管与治理的行为。一旦地方政府从事税收竞争同时也采取放松环境监管与治理,从国家整体社会福利水平来看,就会出现破坏性的RTB(Race to The Bottom)即“趋劣竞争”现象。

国内相关文献尚不多见。杨海生等[7]认为地方政府当前的环境政策之间存在相互攀比式的竞争,目的是为了通过降低环境标准争夺流动性的资源和固化本地资源,而不是旨在解决本地区的环境问题,这是导致中国环境状况持续恶化的主要原因之一。崔亚飞等[8]研究发现我国省级政府在税收竞争时对污染治理采用了“骑跷跷板”策略,且地方政府官员为了固化已有的税收收入和拓展税基,争取经济考核与政治晋升上的优势,而对二氧化硫的排放采取了放松管制与治理的策略。

通过以上文献的梳理,国内外学者针对地方政府间税收竞争与环境污染之间关系进行了有益的研究。但是,国外文献是基于财政联邦体制下地方政府具有充分的税率决定权的背景下展开的,并不适合于中国国情。国内学者的研究虽考虑到中国的财政分权体制下地方政府不具有税率决定权这一客观现实,却忽略了地方政府采取的包括隐形税收竞争、制度外税收竞争等对辖区实际税负水平的影响,进而直接作用于环境质量。此外,在研究方法上,部分学者没有考虑到环境污染特殊的负外部性而具有空间效应。因此,本文将在已有研究的基础上,对环境污染与税收竞争之间的关系进行进一步的探索,分别从定性分析和定量分析两个方面进行更深入的剖析。主要包括:①从理论角度基于税负和环境政策两个维度来探索地方政府间税收竞争对环境污染的影响机理;②通过设定空间面板模型,检验地方政府在进行税收竞争的过程中的行为对环境污染的具体影响;③根据理论和模型结果得出结论,并给出相应的借鉴和政策建议,为政府制定进一步的环境政策策略提供行之有效的借鉴。

1 税收竞争对环境污染的影响机理分析

地方政府在环境治理方面发挥着不可替代的作用。地方政府作为经济发展和稳定社会秩序最基本的职能部门,其环境政策的制定和执行在整体环境规划中历来有着重要的影响力。特别是20世纪90年代我国经济领域的分权改革,尤其是财政分权,赋予地方政府一定的剩余索取权,逐渐形成了独立的经济主体,使地方政府具有更大的占有和支配经济资源的权利。越来越多学者的研究发现,在现有体制下地方政府具有控制和分配社会资源的能力,对公共资源产权安排和市场机制运行的影响巨大[9],在环境问题方面亦是如此。

税收手段就是地方政府发挥环境保护及污染治理职能最有效的工具之一。而同时竞争性的地方政府之间客观存在的税收竞争行为促使地方政府对经济资源展开追逐与竞争,甚至不惜以牺牲其他非经济职能来换取经济利益。其中具有明显外部性的环境政策往往首当其冲地成为被牺牲的一项公共职能。在这个过程中,地方政府主要采用降低实际税负和放松环境政策两方面来提高本地的税收竞争力和对经济资源的吸引力。

环境污染加剧是地方政府间税收竞争的必然产物,一方面税收竞争导致地方政府间相互降低税率,较低的税负水平将使环境污染的边际外部成本得不到补偿,从而针对环境污染外部性无法达到帕累托最优,从而降低税收效率;另一方面,税收竞争还间接影响地方政府的环境政策力度,导致地方政府采用宽松的弱政策环境,通过放松环境政策降低生产要素的流入门槛,达到提高辖区经济实力和区域竞争力的目的,弱环境政策的必然结果是环境政策的“趋劣竞争”[10-12]。

1.1 税收竞争下税负水平降低导致税收低效率

税收竞争的最直接影响是使各地方政府降低税率,导致税收的低效率。环境污染是典型的负外部产品,由于环境污染的外部性,企业排污的社会边际成本和私人成本不一致,造成企业的污染排放超过社会最优水平,从而导致市场失灵。市场失灵为政府干预经济提供了条件和可能。新古典经济学家庇古提出通过税收的办法将外部成本内部化,按照污染物的排放量或经济活动的危害来确定纳税义务,这就是著名的“庇古税”。对环境征税实质上是对人类行为所造成的环境外部成本内部化的过程,是减少环境污染最具有市场效率的经济措施之一[13]。根据“谁污染谁治理”原则,地方政府通过采取税收等经济手段和行政手段可以对环境污染行为及时掌控和处理,在治理环境污染中发挥着直接作用。但是政府的干预不一定总是成功的,特别是当污染排放集中的产业成为支柱产业以及产值大、利税高且污染重的排污企业成为地方主要的财政税来源时,地方政府有可能放松对环境的调控,以固化已有税收收入或拓展新的税基来争取经济上的优势。这时政府不但没能纠正市场失灵,反而会扭曲市场要素的配置,引发比市场失灵还严重的“公地的悲剧”[14]。地方政府之间税收竞争的存在减弱了利用税收手段将环境污染外部成本内部化,减少环境污染问题的效果,甚至还将导致环境污染的“公地悲剧”的发生。

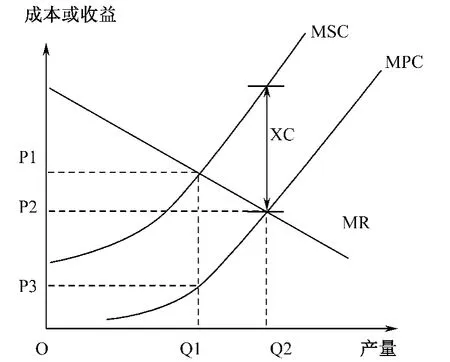

图1 环境污染的负外部性Fig.1 Negative externalities of environment pollution

具体来看,假设某产品的生产会导致环境污染,带来外部性(见图1)。MR为边际收益曲线,MPC表示厂商的私人边际成本,追求利润最大化的厂商的产量按照MR=MPC决定,此时点(P2,Q2)决定厂商的均衡产量。但是,由于环境污染的外部性,厂商并没有承担生产该商品所引起的环境污染的成本,使其边际成本曲线低于实际的边际成本曲线,即社会边际成本MSC。这时,从社会角度看,均衡产量为Q1,由MR=MSC决定。由此可见,负外部性的存在,使私人边际成本偏离社会边际成本,这部分偏离XC就是边际外部成本,那么MSC=MPC+XC。根据庇古税的原理,当一个厂商产生外部社会成本时,应该对它的产品施加一项税收,该税收恰好等于其产品的边际外部成本,使边际私人成本等于边际社会成本,即税收T=XC。这时由于征税,厂商的边际成本增加,其产量也相应做出调整,由Q2减少到Q1,相应的市场供求发生变化,均衡价格由P2增加到P1。一方面,由于产量的减少,相应的污染物排放量也减少,使这种具有外部性产品对环境的污染程度降低;另一方面,均衡价格的提高使生产者和消费者支付的货币足以补偿资源成本和厂商的损害成本,从而对环境污染外部成本内部化。在税收作用下达到减少环境污染的目的。

然而,考虑地方政府间存在税收竞争的情况下,对污染征收庇古税的均衡模型可能是另外一种情形。如图2所示,MPC、MSC仍分别表示边际私人成本和边际社会成本,XC是边际外部成本。不存在税收竞争的情况下,税收价格等于边际外部成本价格;而存在税收竞争时,政府为了吸引要素流入,而降低税负水平,从而使得所征税收不足以弥补边际外部成本,边际私人成本小于边际社会成本。这时MPC移动到MPC'的位置,对环境污染负外部性征税为T,这时T<XC,这部分税收收入只能弥补部分负外部成本,仍有部分负外部成本XC'由社会承担(MPC'还有可能移动到MPC的右侧,这时税收不仅无法弥补环境污染的负外部成本,还可能导致社会对污染厂商生产行为的反向补贴)。一方面,由于税收竞争,本该由企业通过税收承担的边际外部成本降低XC',这部分无法得到补偿的边际外部成本早成了社会福利的损失;另一方面,实际税负的降低,使得企业实际产品价格品P3低于最优均衡价格P2,这是企业选择相应的均衡产量Q3则要大于最有均衡产量Q2,反而刺激了这种具有环境负外部性产品产量的增加,最终导致环境污染程度的加剧。

图2 税收竞争下环境污染的负外部性问题Fig.2 Negative externalities of environment pollution under the influence of tax competition

通过以上分析可以看出,对环境污染征税方式确实可以有效降低环境负外部性。通过成本内部化对外部不经济进行矫正,达到资源有效配置,使环境污染减少到帕累托最优水平。但同时地方政府之间的竞争不可避免的使税收对环境污染的约束效果大打折扣,甚至反过来加剧对环境质量的进一步损害。在税收竞争作用下,不仅资源的使用成本和厂商的环境损害成本得不到补偿,使税收缺乏效率,还有可能因为政府间的税收竞争行为带来更大的经济损失和环境危机。因此,如何规范地方政府的行为,避免因地方政府间竞争行为影响税收对环境污染的治理,减少因政府间竞争导致环境持续恶化具有重要意义。

1.2 税收竞争下环境政策的趋劣竞争

地方政府间税收竞争对环境污染的负面影响除了表现在税率降低导致环境污染进一步恶化,还容易引起环境政策的放松而引起地方政府之间环境政策的“趋劣竞争”,导致环境政策底线的一再降低。在此借鉴Fredriksson[15]提出的环境政策“趋劣竞争”模型。考虑两个相互独立地区i和j,及一个污染部门。环境污染P是可以完全跨界污染的,且依赖于两个地区减排水平ai和aj.因此地区i和j作为一个整体其污染水平可以用P(ai+aj)表示,由于地区环境污染与减排水平成反向影响,故P'<0,P″>0。用C代表减排成本,y代表每个地区的收入水平。地区i的消费函数x=y-cai,总效用函数为U(ycai,P(ai+aj)),x为单调递增的凹函数,p为单调递减的凸函数。对上式效用函数中ai求导,得一阶条件:

同理对aj求导,一阶条件同上。鉴于环境污染外部成本无法内部化的问题,每个地区将选择相同的低效的减排水平a*。基于ai与aj对称性,减排的联合效用函数为2*U(y-cai,P(2a))并给出一阶条件:

通过均衡二可以看出,与均衡条件一相比,均衡条件二中污染和消费之间的均衡关系已经发生改变。均衡时减排水平a**一定高于a*,因为均衡条件二LHS与均衡条件一LHS相比绝对值降低,对应的环境污染的边际负效用(UP的绝对值)对比消费的边际效用(UX)降低相应数值。这一现象体现了在一个非集权体系中,两个地区将倾向于承担低效低水平的减排努力,反映了“竞争到底”(趋劣竞争)的现象。

可以看出,当地方政府参与税收竞争时,都倾向于承担较低水平的减排努力,而一旦一方诉诸行动,竞争另一方也会据此采取降低减排水平的措施,最终的结果是各个地区竞相放松环境政标准,执行宽松、低效的弱环境政策,从而带来环境质量的不断降低。

综上所述,通过理论研究表明地方政府间税收竞争不仅直接通过影响地区税负对环境污染产生影响,对环境具有负的外溢效应;还间接的引起地方政府在环境政策上变化和调整,这种税收竞争所引发的环境政策宽松程度的变化,反映在财政收入一端就是环境税收和环境缴费,这种环境管制政策的放松将引起环境质量的降低,引发地区间环境政策的“趋劣竞争”。无论是税收竞争导致的税率降低引发的的税收低效率还是地方政府环境政策的趋劣竞争,都将导致地方政府环境污染防治和治理的实施效果大打折扣,环境污染的加剧和环境质量的降低。为了进一步测算地方政府税收竞争对环境污染的影响效果,本文将通过客观数据的实证分析进行检验。

2 计量方法与模型设定

2.1 计量方法

省域间环境污染空间效应影响是客观存在的,由于自然条件、地理位置等客观因素的影响,一个地区的环境质量必然会受到邻近地区污染排放的影响;此外,由于贸易和产业转移产生的跨境污染,以及环境投入等公共政策的外溢性产生的“搭便车”行为[16]使得各个地区的环境污染物排放量是不可能相互独立的。因此,在建立模型时如果忽略这种空间相关性会导致模型估计得到的参数有偏。在区域间存在空间相互影响的前提下,本文将建立空间面板数据模型。通过建立空间面板数据模型,不仅引入了空间相关因素,同时融合了面板数据将时间序列和截面分析结合起来的优点,更能全面的分析税收竞争下的中国环境污染问题。

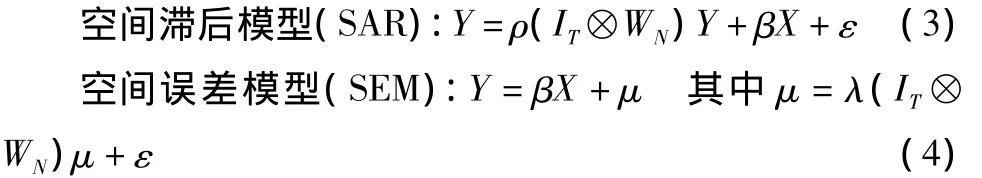

空间计量的基本思想是将地区间的相互关系引入模型,对基本线性回归模型通过空间权重矩阵W进行修正。Anselin认为空间相关性主要源于两个方面,一方面不同地区经济变量样本数量的采集可能存在空间上的测量误差,另一方面相邻地区间的经济联系客观存在[17]。基于此,空间经济计量的两种基本模型可以分为空间自回归模型(又称为空间滞后模型,SAR)和空间误差模型(SEM)。前者是变量Y与其空间滞后项W*Y的回归模型,后者是误差项ε与其空间滞后误差项W*ε的回归模型。

其中,Y表示因变量,X为外生解释变量矩阵,反映地区的其他社会经济特征的变量集;β为待估回归系数,ε和μ为误差项。ρ是空间滞后变量W*Y的系数,刻画地区间的相互作用;λ是空间误差项W*μ的系数,代表被遗漏的变量和那些以空间形式存在的不容易观测到的冲击和扰动。i和t分别为截面维度和时间维度,IT为T维单位时间矩阵,WN为n×n的空间权重矩阵(n为地区数)。

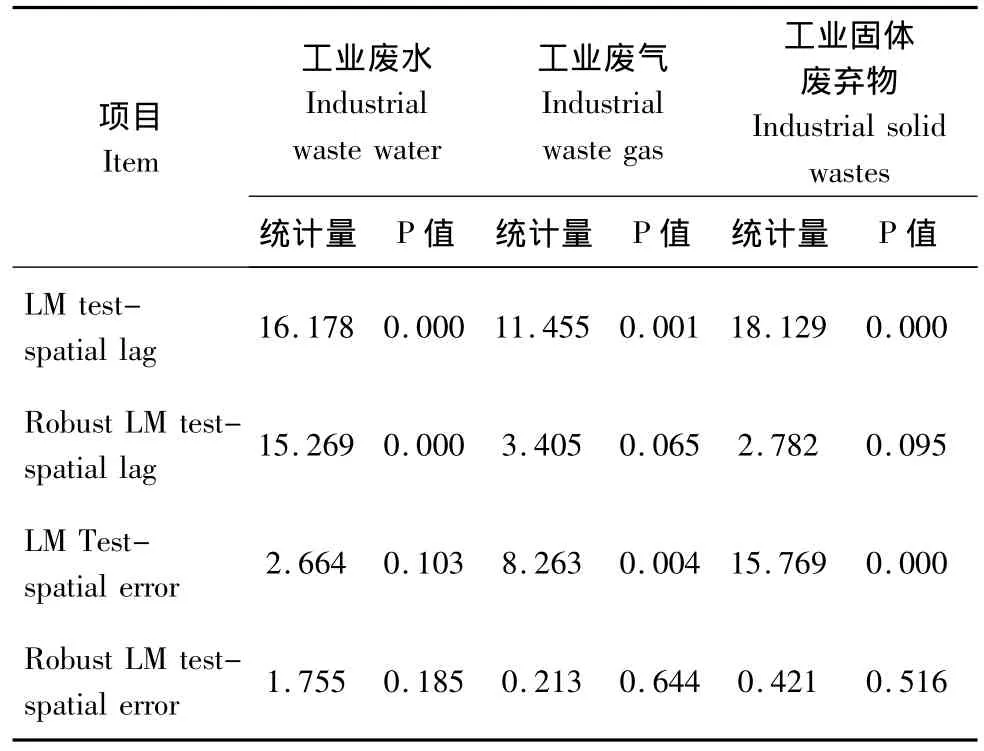

在空间计量分析过程中,空间相关性检验是一个重要的内容。通过拉格朗日乘子检验不仅可以就空间相关性进行判断,还可以其检验结果对空间计量模型的选择提供依据。大部分学者认为,尽管在大样本的情况下,沃德检验、拉格朗日乘子检验和似然比检验是等价的,但是由于沃德检验与检验要求计算无约束条件下的估计量,从而使得统计量的构造过程会更加复杂。而空间模型的极大似然估计过程,由于本身已经十分复杂,因此为了避免过多繁难的运算,检验的思路主要是基于拉格朗日乘子检验[18]。我们利用其拉格朗日对数似然函数,可以对模型进行拉格朗日乘子检验,包括空间滞后效应拉格朗日乘子检验(LM test-spatial lag)、空间误差效应拉格朗日乘子检验(LM test-spatial error)、稳健的空间滞后效应拉格朗日乘子检验(robust LM test-spatial lag)和稳健的空间误差效应拉格朗日乘子检验四个统计检验(robust LM test-spatial error)。

2.2 模型设定

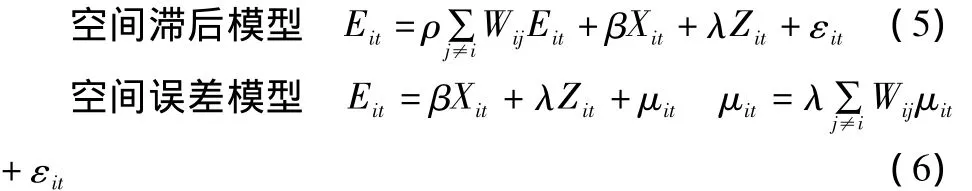

根据上述理论阐述及相关研究,本文构建模型如下:

其中 i,j=1,…,28,j≠i,εit~ iid(0,σ2)其中,Eit表示省份i在t期的环境污染变量,Wij为空间权重矩阵,通过对竞争省份进行权重赋值加总形成。Xit为省份i在t时期的解释变量,Zit为控制变量。

2.3 变量选取及数据来源

首先,空间加权矩阵W的设定是空间计量模型的关键,也是地区之间受空间因素影响的体现。本文根据Genser和 Wech-Hannemann[19]的处理方法,将其余所有省份均看做是给定省份的税收竞争对象,通过Rook相邻判定规则分别进行赋值,即2个地区拥有共同边界则视为相邻。矩阵W的设定方式如下:主对角线上的元素均为0;地区i与地区j相邻,则wij为1,否则为0。在实证估计时,w还需要经过行标准化处理,用每个元素同时除以所在行元素之和,使得每行元素之和为1。

被解释变量E是环境污染程度,选取环境污染指标衡量。环境作为一个整体,其质量是由组成环境的多种环境要素构成的,因此如果综合考虑单一环境因素与税收竞争的关系可能有失偏颇。由于当前环境污染的主要来源仍是工业生产,故本文选取各省、自治区、直辖市工业废水排放量、工业废气排放量以及工业固体废弃物排放量三种主要环境污染源作为环境变量。

针对解释变量X,按照上文理论分析,地区间税收竞争对环境影响主要表现在税负高低以及环境政策的松紧两个方面,因此本文除了采用分别采用当前主流的衡量地方政府税收竞争指标—税负水平之外,同时采用环境政策指标度量地方政府税收竞争对环境的影响效应。这样即更全面的衡量了税收竞争的环境效应,又兼顾税收竞争的直接效应和间接效应。一方面,目前我国国内研究税收竞争的相关文献大多是采用税收收入占GDP的比重作为衡量税负或税率的指标,故在此选取各个省份税收收入占GDP比重作为地方政府税收竞争指标。环境政策变量。另一方面,由于我国目前还没有开征规范意义上的环境税,本文将税收体系中与环境资源利用和保护有关的、具有环境保护功能的税种均纳入环境税范畴,环境类税收主要选取资源税、城市维护建设税、车船税、城市耕地占用税、城镇土地使用税以及土地增值税等具有环境税性质的税收,环境收费则主要是排污费。环境政策变量,选用环境类税收和收费占第二产业生产总值的比重来表示。

控制变量Z。除了税收竞争对环境的影响外,还存在其他可能引起环境状况变化的因素,将其归结于控制变量。本文在此选取了当地的经济水平、产业结构、社会固定资产投资、人口规模变量。经济水平采用地区生产总值GDP来表示;产业结构选取第二产业生产总值占GDP的比重来衡量;社会固定资产投资采用按地区分全社会固定资产投资资金;人口规模采用年末地区总人口数。

根据本文研究对象和指标设定,选取2000年至2009年间除西藏、上海和海南地区外的大陆28个省、自治区和直辖市共280个样本为观测对象。其中,西藏和上海地区是由于数据缺失将其排除在样本之外,海南则由于在地理位置上不与任何省份相邻,其空间权重矩阵为0,故将其排除在样本之外。数据主要来源于《中国统计年鉴》和《中国环境年鉴》。

3 实证检验与结果分析

3.1 空间相关性检验

结合前文的模型和空间权重设计,我们用Matlab7.0软件和spatial conometrics Toolbox可以实现空间相关性检验。为了检验空间变量加入模型的必要性和合理性,同时选用空间滞后效应拉格朗日乘子检验(LM test-spatial lag)、空间误差效应拉格朗日乘子检验(LM test-spatial error)、稳健的空间滞后效应拉格朗日乘子检验(robust LM test-spatial lag)和稳健的空间误差效应拉格朗日乘子检验(robust LM test-spatial error)四个统计检验指标,对中国28个省份的工业污染指标的空间变量引入合理性检验,检验结果如表1所示。通过检验结果可以看出,除了空间误差模型下的Robust LM test不能拒绝原假设外,其余变量均相对显著,这表明作为被解释变量的工业废水、废气、固体废弃物三个环境指标皆存在显著的空间依赖关系,这使我们引进空间变量进行空间面板模型分析的重要依据。

除此之外,根据Anselin和Rey提出区分模型的的检验方法,LM test-spatial lag检验要比LM test-spatial error在统计上更加显著,且robust LM test-spatial lag显著而robust LM test-spatial error不显著,因此我们可以以此断定,空间滞后模型(SAR)要优于空间误差模型(SEM)。因此选择空间滞后模型(SEM)更适合本文的研究。

表1 空间变量拉格朗日乘子检验结果Tab.1 Results of Lagrange multiplier test for spatial variation

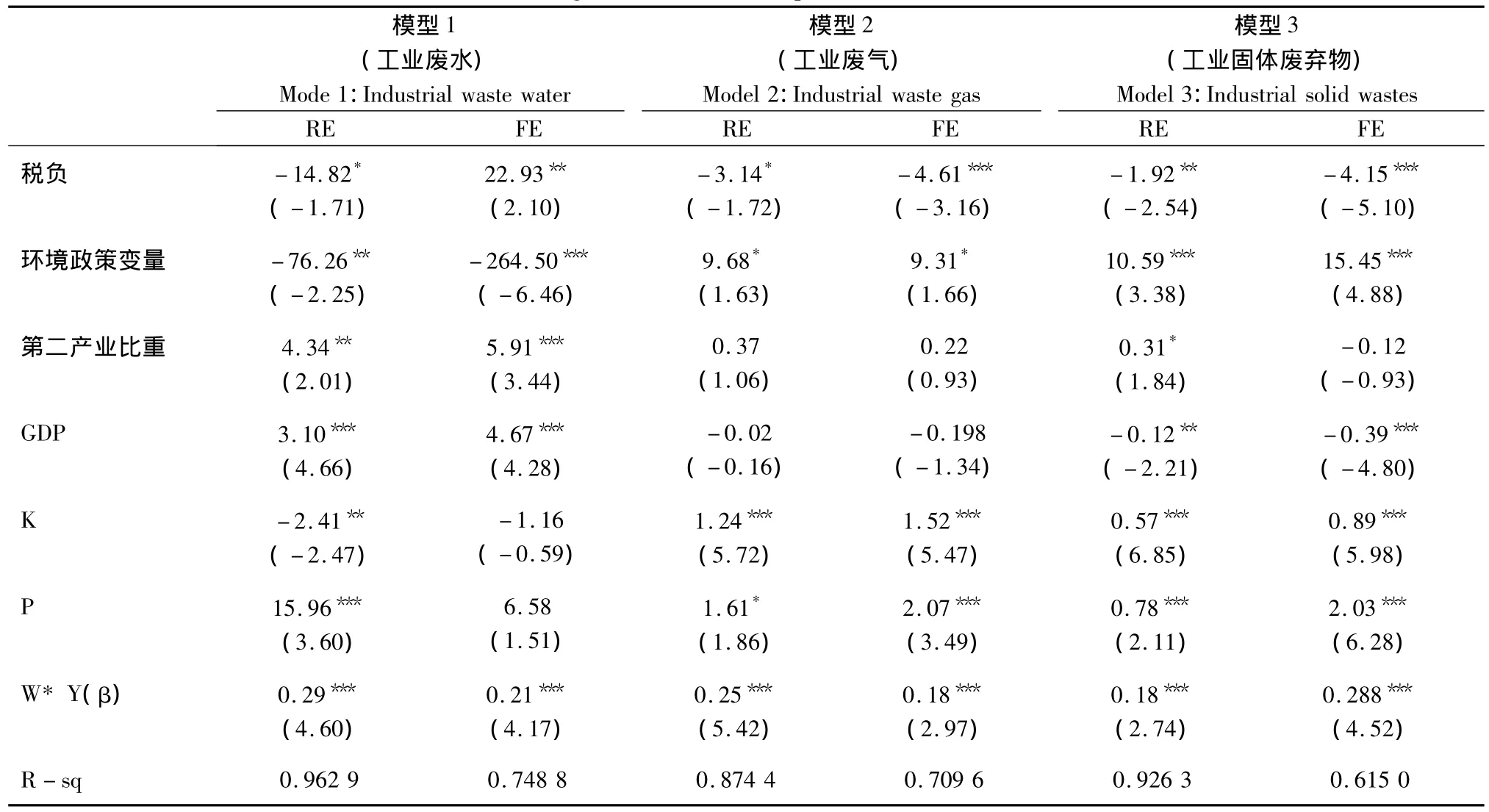

3.2 空间面板估计结果及分析

根据以上对空间相关性检验,最终选取空间滞后模型。考虑到模型同时还具有固定效应和随机效应,在进行回归分析的过程中需进一步对两种效应进行检验和判断。根据面板模型的回归结果可以看出,随机效应模型在整体拟合水平上明显高于固定效应模型,随机效应模型能更好的拟合空间面板数据。因此,本文最终选取空间面板随机效应模型(见表2)。

整体来看,各个模型的整体拟合水平较高,R2值分别达到0.962 9、0.874 4 和0.926 3,表明解释变量能很好的解释被解释变量。其次,变量的显著性水平较高,尤其是以工业废水和工业固体废弃物为被解释变量的回归方程中,几乎所有的变量都能通过显著性检验。最后,空间加权变量W*Y(β)均在1%的显著水平下高度显著,其系数分别为 0.29、0.25、0.18,表明环境污染在地理空间上具有非常明显的空间联动性,环境污染受到相邻地区的溢出效应影响非常明显,而且根据加权系数可以判断,我国目前工业污染物的外部性由大到小依次是:工业废水>工业废气>工业固体废弃物。

具体来看,地区税负水平与工业污染排放量的估计均显著为负,即税负水平降低时工业废水、工业废弃以及工业固体废弃物排放量将明显增加,环境质量将降低。这表明近十年间,我国税负水平与环境污染呈现出显著的负相关关系,当地方政府在经济竞争中为了获得竞争优势和拓展税基而采取降低税负的竞争策略时会刺激工业污染物排放量的增加。此时,地方政府间税收竞争的存在不仅没有实现税收对环境污染的负外部性的矫正,达到资源的有效配置,还可能使税收对环境污染的约束效果大打折扣,不仅无法使资源的使用成本和厂商的环境损害成本得到补偿,还有可能因为政府间“竞争到底”的税收竞争行为带来更大的经济损失和环境危机。

同时,观察工业废水、工业废气与工业固体废弃物排放量与环境政策之间相关关系,发现工业废水排放量与环境政策呈负相关关系,而工业废气和工业固体废弃物与环境政策呈现出正相关关系。即当地方政府执行宽松的环境政策时,工业废水的排放量将出现增加的趋势,而工业废气与废弃物的排放量则呈下降状态。这表明,当地方政府在税收竞争的过程中为了争夺流动性的资源和固化本地税源而对工业废水的排放采取了放松管制和降低标准的策略。此时,地方政府间的税收竞争使各个地区倾向于承担较低水平的废水减排标准,出现环境政策的“趋劣竞争”;而工业废气和废弃物的排放量则呈现一定程度的降低趋势,即表现为环境政策的“趋优竞争”,此时环境政策对工业废气和固体废弃物的排放起到应有的缩减功能。

此外,环境质量还受到其他控制变量的影响。其中各工业污染物的排放量与本地区第二产业所占比重及人口规模呈显著正相关关系。第二产业所占比重、人口规模越大,工业污染物排放量越大,环境质量越低。而地区生产总值和社会固定资产投资额在不同的工业污染物回归方程中的估计系数表现出一定的差异。其中,除去工业废气排放量与GDP关系不显著之外,工业废水排放量与GDP以及工业废气、废弃物排放量与社会固定资产投资额表现出正相关关系。而工业废弃物与GDP以及工业废水与社会固定资产投资额表现出负相关关系,与理论不符。一方面,这可能观测对象的客观条件造成的,如污染物本身的性质、排放测算技术等;另一方面,也可能是本文变量选取或样本容量的大小等因素造成的误差。

表2 空间面板模型回归结果Tab.2 Regression results of special economic model

4 结论

综合上述分析可知,环境污染与地方政府间的税收竞争密切相关。通过对税收竞争与环境污染影响机制的理论分析可以得知地方政府为了在经济竞争中获得竞争优势,一方面地方政府通过税收竞争将相互降低税率;另一方面,税收竞争还影响地方政府的环境政策策略,促使地方政府通过放松环境政策降低生产要素的流入门槛。降低税率会使环境污染的负外部性得不到补偿,降低税收效率;放松环境政策则会导致环境政策的“趋劣竞争”。无论是税收竞争导致的税率降低引发的的税收低效率还是地方政府环境政策的趋劣竞争,都将导致地方政府对环境污染防治和治理的实施效果大打折扣,导致环境质量的降低。通过实证检验可知:首先,地方政府采取降低税负的竞争策略时会刺激工业污染物排放量的增加,其直接表现为地方工业废水、废气和废弃物的排放量均与税负水平呈显著负相关关系。其次,地方政府在采取放松环境政策的竞争策略来增加本地竞争力时,工业废水的排放量将出现增加的趋势,而工业废气与废弃物的排放量则呈下降状态。即环境政策变量与工业废水排放量呈现负相关关系,而与工业废弃、工业废弃物呈现正相关关系。

因此,当地方政府相互降低税率时,地方政府间税收竞争的存在不仅没有实现税收对环境污染的负外部性的矫正,达到资源的有效配置,还可能使税收对环境污染的约束效果大打折扣,不仅无法使资源的使用成本和厂商的环境损害成本得到补偿,还有可能因为政府间税率“竞争到底”的税收竞争行为带来更大的经济损失和环境危机;当地方政府执行宽松的环境政策时,采取了“骑跷跷板”策略,即对工业废水的排放采取了放松管制和降低标准的策略,而对工业废弃及废弃物的排放起到了缩减功效,此时地方政府间的税收竞争使各个地区倾向于承担较低水平的废水减排标准,容易出现环境政策的“趋劣竞争”。

通过以上结论可以看出,地方政府税收竞争对环境污质量的降低有着密切的关系,转变地方政府的竞争模式是解决环境污染问题的重要条件。针对目前国内税收竞争与环境问题现状,建议从以下几个方面入手:第一,地方政府税收竞争对环境的破坏主要归因于不规范的税收竞争方式。因此规范地方税收竞争行为本身,对地方政府的不当或过度的税收竞争行为给予适当的政策上引导,杜绝以牺牲环境为代价换取地方经济增长的破坏式竞争模式尤为重要。第二,片面的以经济增长作为衡量地方政府绩效和官员政绩的主要指标,是地方政府对经济资源展开税收竞争的主要动因。因此改革地方政府绩效考核体系,避免地方政府片面追求经济流量的增长而忽略了生态和环境的存量的变化,推动经济增长与环境保护并重的科学发展模式势在必行。第三,环境税的缺位和环境类收费的不规范使地方政府在税收竞争过程中采取不恰当的竞争措施有机可寻。因此应调整规范地方政府的税收优惠措施,构建地方税体系,同时规范排污收费制度,建立完善的环境税体系。第四,不同的性质的环境污染对竞争策略反应各不相同。因此根据不同的污染排放物外部性大小和性质不同而有针对性的建立不同的治理机制,对减少税收竞争对环境质量的破坏可以起到事半功倍的效果。

(编辑:刘呈庆)

References)

[1]Lu Z,Streets D G,Zhang Q,et al.Sulfur Dioxide Emissions in China and Sulfur Trends in East Asia Since 2000[J].Atmospheric Chemistry and Physics,2010,(10):6311 -6331.

[2]International Energy Agency.CO2Emission from Fuel Combustion Highlights[R].Paris:IEA,2012.

[3]Cumberland J H.Efficiency and Equity in Interregional Environment Management[J].Review of Regional Studies,1981,(2):1 -9.

[4]Frederickson P G,Millimet D L.Strategic Interaction and the Determination of Environmental Policy across U.S.States[J].Journal of Urban Economics,2002,51:101 - 122.

[5]Wilson J D.Theories of Tax Competition[J].National Tax Journal,1999,52(2):269 -304.

[6]Rauscher M.Economic Growth and Tax-competition Leviathans[J].International Tax and Public Finance,2005,(12):457 -474.

[7]杨海生,陈绍凌,周永章.地方政府竞争与环境政策:来自中国省份数据的证据[J].南方经济,2008,(6):15 -30.[Yang Haisheng,Chen Shaoling, Zhou Yongzhang.Local Government Competition and Environmental Policy:Empirical Evidence from Province's Governments in China [J].South China Journal of Economics,2008(6):15 -30.]

[8]崔亚飞,刘小川.中国省际税收竞争与环境污染:基于1998-2006年面板数据的分析[J].财经研究.2010,(4):46 -55.[Cui Yafei,Liu Xiaochuan.Provincial Tax Competition and Environmental Pollution:Based on Panel Data from 1998 to 2006 in China[J].Journal of Finance and Economics,2010,(4):46 -55.]

[9]Solinger D J.China's Transition from Socialism:Statist Legacies and Mark Reform,1980 -1990[M].New York:M.E.Sharpe Inc.,1993.

[10]Kennedy P.Equilibrium Pollution Taxes in Open Economies with Imperfect Competition[J].Journal of Environmental Economics and Management,1994,27:49 - 63.

[11]Levinson A.A Note on Environmental Federalism:Interpreting SomeContradictory Results[J].JournalofEnvironmental Economics and Management,1997,33:359 -366.

[12]Markusen J,Morey E, Olewiler N. Competition in Regional Environmental Policies When Plant Locations are Endogenous[J].Journal of Public Economics,1995,56:55 -77.

[13]刘洁,李文,征收碳税对我国经济影响的实证[J].中国人口·资源与环境,2011,(9):99 -104.[Liu Jie,Li Wen.Effects of Introduction Carbon Tax on China'sEconomy[J]. China Population,Resources and Environment,2011,(9):99 -104.]

[14]郑周胜,黄慧婷.地方政府行为与环境污染的空间面板分析[J].统计与信息论坛,2011,(10):52 -57.[Zheng Zhousheng,HuangHuiting.SpatialPanelStatisticalAnalysis on Local Government Behavior and Environmental Pollution[J].Statistic and Information Forum,2011,(10):52 -57.]

[15]Fredriksson P G,Millimet D L.Strategy Interaction and the Determination of Environment Policy Across U.S.State[J].Journal of Urban Economics,2002,51:101 -122.

[16]王立平,管杰,张继东.中国环境污染与经济增长:基于空间动态面板数据模型的实证分析[J].地理科学,2010,(6):818-825.[WangLiping,GuanJie,ZhangJidong. Environmental Pollution and Economic Growth in China:A Dynamic Spatial Panel Data Model[J].Science Geographica Sinica,2010,(6):818 -825.]

[17]Anselin L.Spatial Econometrics:Methods and Models[M].Dordrecht:Kluwer Academic Publishers,1988.

[18]Anselin L. Lagrange MultiplierTestDiagnosticsforSpatial Dependence and Spatial Heterogeneity[J].Geographical Analysis,1988,20(1):1-18.

[19]Genser B,Wech-Hannemann H.Fuel Taxation in EC Countries:A Politico-economy Approach[R].University of Konstanz,1993.