鄂尔多斯盆地低压致密油层体积压裂探索研究及试验

李宪文,张矿生,樊凤玲,唐梅荣

卜向前,王文雄,李向平 (中石油长庆油田分公司油气工艺研究院,陕西 西安710021)

长庆油田经过40余年的技术攻关与管理创新,目前已实现了特低渗透和超低渗透油藏的规模开发。最新资源评价结果表明,鄂尔多斯盆地致密砂岩油藏资源量达到了剩余资源量的20%以上。致密油藏与盆地已开发的特低渗、超低渗油藏相比,成藏机理、分布规律、孔喉特征、渗流特征复杂,压裂裂缝与井网匹配难度大,采用常规改造工艺单井产量低。前期长庆油田针对致密油藏的开发试验平均单井日产油量不到1.0t,现有压裂改造技术难以实现致密油藏的经济有效开发,急需对该类油层开展储层改造新工艺技术研究,实现其有效开发,为长庆油田5000万吨 “上得去、稳得住、管得好、可持续”战略目标提供重要保障。

近年来,北美地区非常规油气田开发技术发展迅速,特别是在致密油气、页岩气开发方面取得了长足的进步[1]。非常规油气产量迅速增长,不仅改变了北美能源生产与消费结构,而且在全球范围内掀起了一场致密油气、页岩油气的开发热潮。国外致密油气资源能够得以有效开发,主要得益于三维地震、油藏精细描述、水平井开发、体积压裂与监测、“工厂化”作业,尤其是体积压裂技术的突破,使得单井产量大幅攀升[2]。国外致密油气有效开发的先进技术为盆地致密油藏资源动用提供了一定借鉴。长庆油田密切跟踪国外致密油储层改造先进技术理念,分析体积压裂增产机理及适应性条件,研究盆地致密油储层特征,并在盆地致密油储层 (渗透率在0.3mD以下)开展体积压裂探索研究及试验,探索了在盆地致密油层中开展体积压裂的适应性及有效的工艺设计模式及实现方式。

1 盆地致密油层体积压裂缝网形成分析

1.1 体积压裂增产机理

“体积压裂”理念突破了传统的增产机理,利用 “大排量、低砂比、大液量滑溜水低黏液体体系”的技术做法,开启天然裂缝,使裂缝壁面产生剪切滑移、错断,形成 “自撑”式支撑,形成人工裂缝与储层天然裂缝相结合并贯穿整个油藏的缝网系统,将储层改造的方向由提高人工裂缝泄流面积转变为扩大裂缝网络与油藏的接触体积,从而达到提高单井产量的目的。

1.2 体积压裂对储层特征的要求

国外致密油气层体积压裂试验研究及分析认为[1,3,4],对于以下几项特征比较突出的储层,采用体积压裂有利于形成较大的裂缝网络,提高单井产量。

1)低渗透储层 油气藏渗透率越低,裂缝所要求的导流能力就越低,与体积压裂形成的低导流能力裂缝较为适配。国外主要应用于渗透率介于0.05~0.1mD的油气藏中,或存在天然裂缝、渗透率大于0.1mD的油气藏。

2)高强度岩石地层 (脆性高) 岩石的弹性模量越高,岩石越坚硬,脆性指数高,易产生剪切破坏,形成剪切裂缝及粗糙的节理,并保持张开状态,同时保持一定的导流能力。国外体积压裂主要应用于弹性模量大于3.0×104MPa的油气藏。

3)具天然裂缝的地层 对具有天然裂缝的储层来说,体积压裂可以沟通天然裂缝网络,沟通天然裂缝网络和井筒之间的流动。

4)储层两向应力差较小的油层 两向应力差小,有利于裂缝转向、弯曲等,以产生较多支裂缝,有利于形成缝网系统。

1.3 盆地致密储层形成缝网的地质特征分析

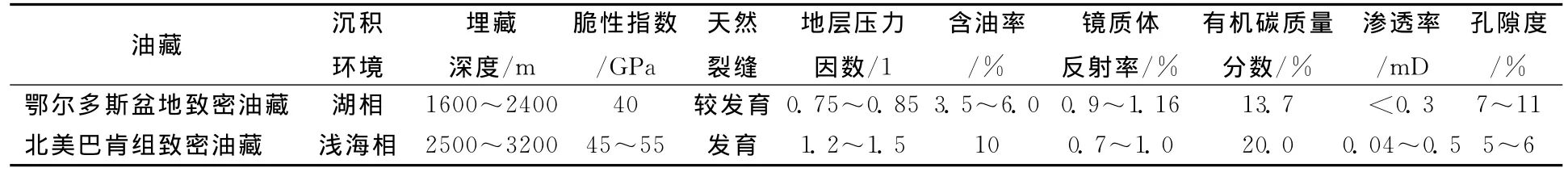

致密油藏是指赋存于油页岩及其互层共生的致密砂岩储层中、未经过大规模长距离油气运移的油藏,目前致密油藏尚未形成统一定义。以美国Bakken为代表的致密油层,其地下渗透率为0.01~0.1mD。长庆油田根据储层特征及开发现状,将地面气测渗透率为0.1~0.3mD的油藏划为致密油层范畴,主要分布在鄂尔多斯盆地B1层和湖盆中部B2层。表1为盆地致密油藏与巴肯 (Bakken)致密油藏特征[2]对比。

表1 鄂尔多斯盆地致密油藏与北美Bakken组致密油藏特征对比表

图1、2分别为巴肯油层及长庆油田致密油层成像测井成果图,图3为长庆油田岩心照片。均显示出具有较好的天然裂缝发育。储层特征对比显示,盆地致密油层与国外致密油层相比,脆性程度、物性条件、天然裂缝特征等方面有一定的相似性,在一定程度上有利于形成缝网,可以借鉴国外技术理念,开展体积压裂探索试验。

图2 长庆油田致密油层成像测井图

图1 巴肯油层成像测井天然裂缝解释图

图3 长庆油田致密油层岩心照片

2 盆地低压致密油层体积压裂设计模式探索

国外致密油气层体积压裂设计参数的主要特点是采用 “大排量、大液量、低砂比、小粒径”的设计模式[7]。一般采用水平井开发,在工艺实现方式上,主要采用裸眼封隔器分级压裂、速钻桥塞分级压裂等工艺方式,施工效率较高。其中巴肯致密油层在2008年后采用体积压裂技术获得较高的单井产量,水平井单井产量大幅攀升,初期产量达到12t/d,获得了较好的开发效益。

前期储层特征对比表明,鄂尔多斯盆地致密油层与国外致密油气层相比,具有一定的相似性,可以借鉴国外储层改造设计思路,但同时也发现在压力因数、天然微裂缝发育程度等方面存在一定差异。巴肯致密储层压力因数高适于采用自然能量开发;并且天然裂缝发育且呈多向性,易于形成人造缝与天然裂缝的交错。盆地致密储层突出的特点是地层压力因数低,天然裂缝发育程度相对较差,并且天然裂缝方位较为单一,70%以上的天然裂缝呈高角度且与最大主应力方向夹角较小。如果按照国外自然能量开发方式及体积压裂改造模式将面临单井产量低、稳产难度大的问题;因此国外成熟技术并不完全适用于鄂尔多斯盆地致密油层的勘探开发,需要开展研究与试验,探索盆地低压致密油层有效的体积压裂设计模式。

国外采用体积压裂的致密油气藏普遍压力因数高,自然能量开发,体积压裂设计考虑因素相对较少。鄂尔多斯盆地致密油藏压力因数低,需要补充能量开发,体积压裂设计结合补充能量条件下的注采井网情况及前期井下微地震裂缝测试情况,进行改造体积及工艺设计参数的优化,探索适合盆地低压致密油层的体积压裂设计模式。

2.1 改造体积及工艺参数优化

2.1.1 改造体积的优化

改造体积是指通过体积压裂形成的复杂缝网范围的总体积。传统的低渗透油层压裂设计主要设计两翼对称的单条细长裂缝,裂缝的设计以优化导流能力、及缝长为主,主要考虑裂缝与储层渗流能力及井网的匹配。而体积压裂理念以设计缝网为目标,缝网的设计以优化缝网改造体积为主,主要考虑缝网改造体积对产能的影响。

图4 不同改造体积对采出程度的影响

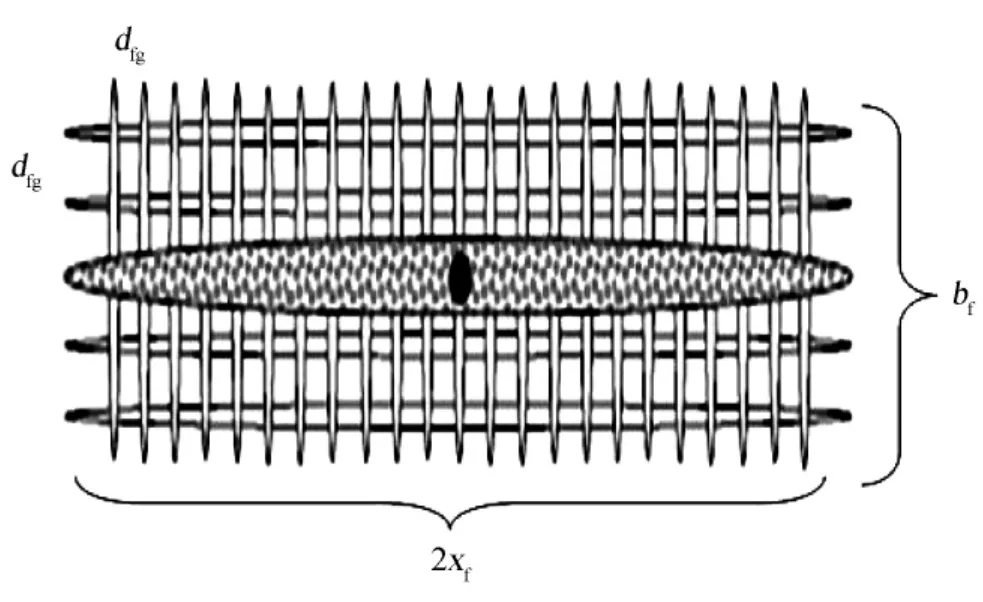

图5 体积压裂缝网网格简化形式示意图

天然裂缝发育的致密储层具有双重介质渗流特征,以盆地致密油层典型特征参数及井网形式为基础,建立了盆地致密储层缝网优化模型,研究不同改造体积对对采出程度的影响 (图4),优化改造体积。其中改造体积的裂缝总长与裂缝半长、裂缝宽度和裂缝间距之间的关系可以按照如下网格简化形式(图5)及公式进行计算:

式中:Lf为裂缝总长,m;xf为总缝网半长,m;bf为缝宽,m;dfg为裂缝网格间距,m。

根据式 (1)对总缝长的计算,进一步计算改造体积,并研究不同改造体积对采出程度的影响。通过模拟研究,采出程度随改造体积增大,但增大到一定程度,由于缝网见水加快,采出程度降低,由此选择采出程度最大时的改造体积为最优的改造体积。

2.1.2 工艺参数的优化

前期研究结果表明,体积压裂施工要形成人工裂缝与天然裂缝的缝网系统,需要达到一定的条件开启天然裂缝。天然裂缝开启的净压力条件用下式[5]预测:

式中:pnet为天然裂缝开启的净压力,MPa;σh,max、σh,min分别为原始水平最大、最小主应力,MPa;θ为天然裂缝或弱胶结面与储层最大主应力的夹角,(°)。

根据式 (2),并结合鄂尔多斯盆地致密储层天然裂缝发育特征及地应力特征,要开启天然裂缝需要缝内净压力达到8MPa以上,具体到工艺参数,体积压裂需要较大的排量来获得较高的净压力来开启天然裂缝,形成缝网,是体积压裂工艺优化需要考虑的基本的问题。

在体积压裂复杂缝网裂缝扩展模拟及工艺参数优化方面,目前国内外研究还不成熟,没有较为成熟的方法及优化软件可借鉴。国外致密油气层体积压裂,主要通过开展不同体积压裂工艺参数下的井下微地震裂缝测试,评价改造体积,优化工艺参数。盆地致密储层缝网工艺参数优化借鉴国外技术做法,开展了井下微地震裂缝监测,评价不同工艺参数对缝网改造体积的影响,优化工艺参数。

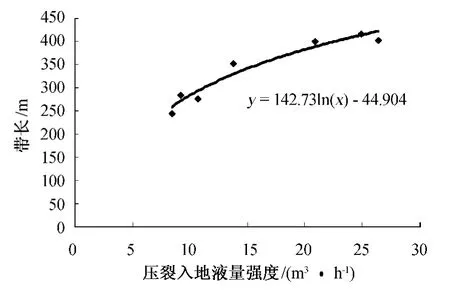

对不同工艺参数下体积压裂的缝网改造体积进行了研究,分析排量对带宽的影响、液量对带长的影响。通过分析研究,总体上,随着排量的增大 (前期常规压力的排量为2~3m3/min),带宽增大明显;排量提高至6m3/min时,带宽显著增大;但排量大于8m3/min时,带宽增幅有限 (图6)。随压裂入地液量强度的增大,带长得到有效增大,入地液量强度达到25m3/m后,带长增加有限 (图7)。

图6 裂缝带宽与排量的统计关系图

图7 压裂入地液量强度与带长的统计关系图

2.1.3 压裂液及支撑剂优化

压裂液的优化借鉴国外改造经验,结合前期试验井情况,并考虑体积压裂工艺排量高、摩阻大、入地液量较大的问题,降低了稠化剂的比例,研发了新型降阻剂,优化了助排剂,形成了一套适于鄂尔多斯盆地储层特征、并满足体积压裂要求的低黏压裂液体系。室内评价性能良好。支撑剂的优化考虑体积压裂形成的缝网系统,主要采用较小粒径的支撑剂支撑天然裂缝及小支缝,采用较大粒径的支撑剂支撑主裂缝。经室内试验评价,优选40~70目与20~40目低密度陶粒组合应用。

2.2 小结

通过以上研究及试验分析,对于鄂尔多斯盆地低压致密储层,在补充能量开发条件下,初步形成了具有 “较大排量、较大液量强度、中低砂比、大小粒径支撑剂组合、低黏压裂液体系”体积压裂工艺设计模式。

3 压后分析

2012年,长庆油田开展致密油层体积压裂缝网匹配压裂试验17口直井,投产半年时试验井单井产量与邻井相比平均日增油46%;开展了6口水平井体积压裂试验,投产初期产量达到10t/d以上,与常规水平井压裂相比,单井产量高出6t/d以上,同时含水特征较为稳定,取得了良好的试验效果。

3.1 施工净压力特征分析

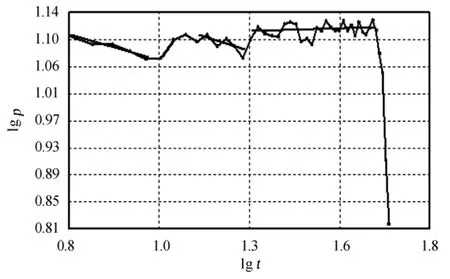

体积压裂形成缝网系统,需要开启天然裂缝,必然需要形成较高的缝内净压力,因此可以通过净压力分析认识工艺效果。通过对试验井压裂净压力特征进行对比分析,发现采用体积压裂提高排量后,净压力得到了有效提高 (图8);通过对净压力-时间双对数曲线的进一步分析,施工过程净压力-时间双对数曲线存在多处斜率正负变化 (图9),综合分析认为裂缝延伸过程中开启了多处天然裂缝,有利于形成一定的缝网系统。而常规压裂缝内净压力-时间双对数曲线特征主要为正的小斜率平稳上升型,天然裂缝开启的可能性小,主要是主裂缝在缝长方向上的扩展。

图8 试验井净压力与排量的统计关系图

图9 试验井净压力-时间双对数斜率变化图

3.2 井下微地震裂缝测试结果分析

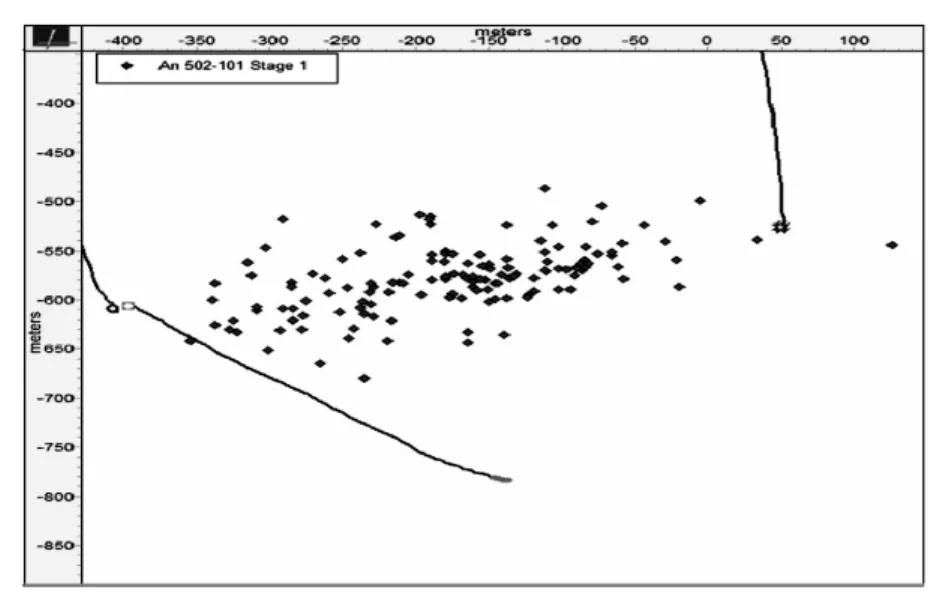

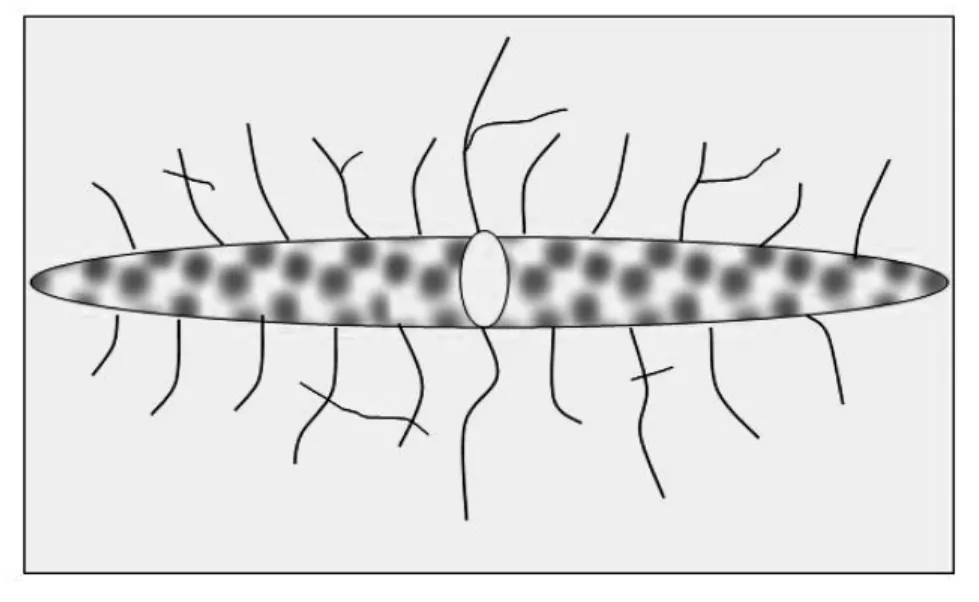

为认识盆地致密油层体积压裂裂缝扩展形态,开展了井下微地震裂缝测试。测试结果对比分析发现,体积压裂与常规改造工艺相比,改造体积明显增大,带宽明显增大。但进一步分析裂缝形态,仍然有较强的主裂缝特征 (图10)。分析认为该区致密油层体积压裂形成的裂缝形态是以主缝为主、天然裂缝开启及交错为辅的缝网形式 (图11),不同于国外致密油气体积压裂后复杂的缝网形态 (图12)。

图10 盆地致密油层体积压裂井下微地震裂缝监测结果

图11 盆地致密油层体积压裂裂缝形态抽象图

4 结论与认识

通过开展体积压裂探索研究与试验,对盆地致密油层体积压裂设计模式、缝网形态、缝网匹配等方面有了基本认识,为致密油层储层改造工艺设计的进一步优化提供了有益的探索与借鉴。

1)探索研究与试验形成的盆地低压致密油层体积压裂设计模式与储层特征及井网形式具有较好的适应性,有效地提高了单井产量,尤其是水平井体积压裂增产效果突出,是下步致密油体积压裂试验的一个主要方向。

2)体积压裂增大了改造体积,扩大了泄油体积,但盆地致密储层体积压裂缝网形态是以主裂缝为主,滑移缝、天然缝开启交错为辅的缝网系统。与国外复杂缝网存在较大差异。

3)盆地致密储层由于地层压力因数低,且形成的缝网形态是以主缝为主、天然裂缝开启为辅的小缝网系统,初步认为应坚持以补充能量开发的方式,深入开展注采方式、注入介质、井网优化研究,有利于进一步提高体积压裂的效果。

4)盆地低压致密油藏体积压裂及缝网匹配是一个极具挑战性的难题,目前开展

的探索研究及试验取得了一些有益的认识,但下步仍需开展多学科交叉研究,进一步提高总体效果。

图12 国外致密油气体积压裂复杂缝网形态示意图

[1]Zargari S,Mohaghegh S D.Field development strategies for bakken shale formation [J] .SPE139032,2010.

[2]Tabatabaei M,Mark D,Daniels R.Evaluating the performance of hydraulically fractured horizontal wells in the Bakken Shale Play [J].SPE122570,2009.

[3]雷群,胥云,蒋廷学,等 .用于提高低-特低渗透油气藏改造效果的缝网压裂技术 [J].石油学报,2009,30(2):237~241.

[4]刘立峰,张士诚 .通过改变近井地应力场实现页岩储层缝网压裂 [J].石油钻采工艺,2011,33(4):70~73.

[5]米卡尔J埃克诺米德斯,肯尼斯G诺尔特 .油藏增产措施 [M].张保平,等译 .北京:石油工业出版社,2002.