中国地方民生性支出为何不足?

辛方坤

(上海政法学院 国际事务与公共管理系,上海 201701)

中国经历了三十年的经济高速增长,但背后的民生问题已成为当前影响中国经济发展和社会和谐的关键。中国的财政收入是中等收入水平国家中最高的,但民生性支出却是低等收入水平国家中较低的,这样的对比表明中国应该有足够的能力却并没有提供合适的公共服务。优质教育、医疗资源不仅总量不足,而且分布不均,优势资源更多地集中在省、市等高层级政府中,而县、乡等基层政府则面临着基本民生资源的缺失,公共服务配置的这种不均衡直接影响着社会公平的实现。中共十七届五中全会明确指出“保障和改善民生”,并将其作为加快转变经济发展方式的根本出发点和落脚点。如何让公众更好地共享发展成果已经成为举国关注的问题。

按照公共产品理论,那些由于市场失灵导致的无法有效提供的、但对社会有益的、必需的产品和服务应该由政府来提供。那么,医疗卫生、基础教育、社会保障等福利性社会安排必然是政府责任体现的一个方面。事实上,中国的地方政府也确实承担着这种支出责任。问题在于,同样是由政府承担的责任,却呈现出不公平的公共服务资源配置状态。罗尔斯强调的初级产品分配公平、阿马蒂亚·森的可行动能力公平、诺齐克的程序和权利公平等都从本质上强调政府在社会发展中应当承担责任、确保公平。虽然理论上地方政府应该以纳税人的税收为居民提供合意的公共服务,但实际经济运行过程中,政府责任的良好实现仍然需要两方面支撑:⑴地方政府官员愿意实施有效作为——地方政府偏好;⑵这种有效作为建立在财力得到保障的基础上——财政资源配置。

按照理性经济人假说,地方政府实施作为是为了获取回报,政治与经济激励自然而然地成为众多此类研究的焦点,但这些激励本身仍然无法满意地解释中国地方民生性支出不足导致的公共服务失衡状态。作为地方政府,面对的制度约束相同,理论上激励效果也应该相同,事实上却存在巨大差异:刨除固有的经济禀赋差异,某些经济欠发达地区的民生类公共服务甚至优于经济发达地区。按照已有研究的解释,当前民生问题的关键原因在于生产性财政支出过量背后的政治经济逻辑,即以GDP最大化为目标取向的官员晋升锦标赛。那么,民生性财政支出不足是否因为生产性财政支出过量而产生了挤占?GDP化的考核机制是否在中国的各级地方政府均发挥着同等的激励作用?本文正是在回答上述两个问题的基础上,探索中国地方民生性支出不足的深层次原因。

一、文献述评

从经济学角度而言,中国的地方政府研究一般与财政分权紧密联系在一起,研究者对中国的经济增长奇迹揭秘都是通过对财政分权制度安排下的地方政府行为进行分析。在经济飞速发展的背景下,中国公共服务领域的矛盾逐渐积累和显现,社会和民生的改善问题,以及在此基础上产生的居民教育、医疗成本上升等问题,都是近年来研究者关注的热点。

按照传统的的财政分权理论,居民可以通过“用脚投票”的机制影响地方政府的公共支出模式,这种机制下的地方政府会提供居民合意的公共服务[1]。但中国特有的户籍制度安排,以及中国人与生俱来的“归根”情节导致了“用脚投票”理论并不能很好地解释中国的实际。早期财政分权的思想主要局限在公共财政的范畴内,尽管也涉及了分权与经济增长的关系问题,但还没有更集中地涉及地方政府的激励模式[2]。 20世纪90年代末以来,文献开始更多地关注中国的地方政府激励,钱颖一、Gerard Roland以及Barry Weingast将财政分权与地方政府激励、经济转型和经济增长联系起来[3]。中国特殊的政治激励安排更是经济学家们关注的焦点:Blanchard和Shleifer从中国和俄罗斯的比较出发,强调了中国的经济分权与政治集权之间的纽带,他们认为俄罗斯的中央政府对地方政府的控制力较弱,地方政府不存在主动推动经济增长的动力[4]。中国的经济分权伴随着政治集权,晋升激励使得地方政府官员有非常强的(政治)动力促进地方经济快速发展[5]。地方政府主要是对上而不是对下负责的机制安排,导致了地方政府必须要以上级领导意志为偏好取向:不仅要保证GDP的高增长(否则在政绩考核中被一票否决),还要根据GDP等指标排名,地方政府官员为了政绩就会有竞争GDP增长率的激励[6],从而形成了一种基于上级政府评价的“自上而下的标尺竞争”[7]。“增长的政治经济学解释”[8]主要是从政治激励的角度对中国经济高速增长及其背后的民生问题进行了深入研究,并迅速取得了丰硕的研究成果。

GDP化的官员考核机制使地方政府将更多的财政用于生产性支出,忽视了第一代财政分权理论中强调的地方政府提供公共产品的优势,因此,优化支出结构成为公共财政领域的热点研究问题。众多研究皆是以国家层面的财政支出结构为对象,从财政支出总量上进行结构优化,这样的做法的确可以对公共支出结构进行较为贴切的描述。然而因为是总量的描述,其致命的缺陷是对基层地方的财政支出结构有存在失真的风险。与此同时,理论界要求地方政府承担更多责任的呼声也不断高涨:中国经济增长与宏观稳定课题组指出地方政府在公共服务领域中应该承担更多的民生支出责任,但责任的增加也意味着公共支出规模的扩大[9]。1994年中国地方政府的财政支出占到政府总支出的60%,同期,工业化国家为34%,发展中国家仅为22%[10],这也表明中国地方政府已经承担了较多的责任。与分税制改革后地方政府财政支出责任不断增加形成鲜明对比的是,地方政府财政收入锐减,纵向财政不均衡问题相当突出,尤其是县乡等基层地方政府更面临着相当严重的财政困境[11],这导致基层地方政府的基本公共服务提供能力受到极大制约。

众多文献对地方民生性支出不足进行了较为深的入研究,然而仅仅从地方政府责任缺失的角度来解释中国大国发展道路中的“发展失衡”仍然显得有失偏颇;财政纵向不均衡理论指出的县级财政困境也不能对民生性支出的差异给出令人足够信服的解释,毕竟某些经济并不十分发达的县市却能够实行许多发达地区想都不敢想的全民免费医疗、免费教育等社会福利安排。对体态庞大的中国,地方民生性支出不足既有地方政府作为选择偏好的因素,也有地方政府作为实施能力的因素。本文将尝试统一两者到一个框架中,并努力给出令人信服的论证。

二、民生性支出不足的影响因素:理论与假说

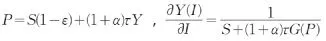

本节将试图建立一个非常简单的模型,在统一的框架里分析地方政府偏好与财政能力如何影响地方民生性支出。考虑一个具有理性经济人属性的地方政府i,面临上级政府的命令安排与绩效考核。其考核规则是,辖区内产出越大,地方政府的政治收益也就越大。地方政府为了实现政治收益最大化,自然追求辖区内的产出尽可能最大化,由此带来的效用记为U1=Y(I),I为经济性公共支出。另一方面,随着中央对民生的重视,地方政府提供公共服务的水平也成为上级政府考核的一个方面,由此带来的效用记为U2=G(P),P为民生性公共支出。此外,地方政府的在职消费也会为自身带来效用,记为U3=G(S),S为行政消费性公共支出。当三种效用具有可加性时,地方政府i的效用函数就可以表示为:

其中, 0<1-ε<1度量地方政府i承担的上级政府财政支援后的公共服务提供,ε越大,地方政府承担的公共服务越少。

地方政府面临的预算约束为,即

为了封闭模型,假定该地区的生产函数是C-D生产函数,即 Y(I)=AKφLγIη,其中φ>0 ,γ>0 ,η>0 ,φ+γ+η<1。同时,参照丁菊红(2008)的做法,为方便求解,假设G(P)=ln P,G(S)=ln S。

求解上述最大化问题,建立拉格朗日方程:

一阶条件为:

根据A1,可求得,

根据A2,可求得,

根据A3,可求得,

将式(6)分别带入式(4)与(5),可以得到:

为了分析地方政府对P与I的偏好情况,以地方政府的效用函数分别对其求导数,结果为:

可以将1-ε视为当前中国政治、经济环境对地方政府的硬约束,由于这种硬约束的存在,对某些地方政府,即使其对公共服务G(P)的效用评价高于经济性产出Y,要克服这种硬约束也相当困难(因为要使)需要高于Y较大的水平)。

因此,可以得到推论一:由于地方政府承受来自政治、经济环境的硬约束,而客服这种硬约束的成本极高,所以,一般而言地方政府对经济性公共支出的偏好高于对民生性支出的偏好。

在地方政府i达到效用最大化的基础上,接下来建立财政关系函数,描述财政资源分配对地方民生支出的影响。我们将V定义为地方政府民生性支出事权与财权的不匹配水平,为了分析财政的这种不均衡水平对公共服务提供的影响,我们将V表示成:

对式(7)两边同时对P求导,

由于α表示地方政府i上缴给上级政府或者上级政府转移给下级政府的财政资源比例,-1<α<0地方政府上缴税收;0<α<1表示从上级政府得到转移支付。

由此,可以得到推论二:由于制度安排或者自身发展的原因,地方政府承担的事权与财权不匹配,尤其是县乡等基层地方政府,严重制约民生性财政支出的能力。

三、民生性支出不足的经验观察

(一)晋升激励与地方政府支出偏好

简单的理论模型分析向我们展示了影响地方公共服务的主要因素,但中国是一个复杂的大系统,可能不同地方的主要影响因素及影响机理也不尽相同。理论模型告诉我们,地方政府对生产性支出的偏好强于对社会性支出的偏好,而且,地方政府受到1-ε的政治、经济环境对地方政府的硬约束,从而导致地方财政配置能力异化。那么这种硬约束发挥作用的路径是什么?

当前,一个被广泛接受并引用的关于中国转型期发展失衡的政治经济学解释是“官员晋升的锦标竞赛理论”[12-13]。根据该理论,中国集权型政治体系倾向于依据地方经济发展绩效从政治上奖惩地方官员。“晋升锦标赛”的理论认为,“晋升锦标赛本身可以将关心仕途的地方政府官员置于强力的激励之下,因此晋升锦标赛是将行政权力集中与强激励兼容在一起的一种治理政府官员的模式,它的运行不依赖于政治体制的巨大变化。”虽然财税激励无疑构成地方政府行为的一个重要动力,但作为处于行政金字塔之中的政府官员,除了关心地方的财政收入之外,自然也关心其在“官场”升迁的机遇,而这种激励在现实中可能是更为重要的。Li and Zhou、周黎安等运用中国改革以来的省级水平的数据系统地验证了地方官员晋升与地方经济绩效的显著关联,为地方官员晋升激励的存在提供了一定的经验证据。他们发现,省级官员的升迁概率与省区GDP的增长率呈显著的正相关关系,而且,中央在考核地方官员的绩效时理性地运用相对绩效评估的方法来减少绩效考核的误差,增加其可能的激励效果。徐现祥等从干部交流视角考察了省长、省委书记对辖区经济增长的影响,发现存在正的官员交流效应。他们在2010年的一份最新研究中证明:中央任命地方官员、地方官员为增长而竞争的经济体里,不仅会出现竞争效应,还会出现极化效应,正是极化效应决定了理性的地方官员在增长竞争中将采取不同的经济增长行为[14]。

虽然,晋升锦标赛理论在一定程度上解释了中国的经济增长与地方政府行为异化,但也有学者对该理论提出了较为严厉的批评。“研究中国政治的学者早就注意到中国政治体系中个体官员所拥有的政治网络强度对其提拔所起到的关键作用[15-16]。即使我们认定政绩考核中GDP增长确实是官员提拔的关键因素,那些在上级那里拥有更好网络关系的官员也完全可能被派到更容易出政绩的地方去锻炼而后再升职。而持“锦标竞赛论”者并没有在其研究中处理这个问题。“据我们了解,至少在省这一级,根本不存在一个正式的中央与省之间的考核体制,即把增长率(GDP或财政收入)与干部政治提拔紧密联系起来。”虽然上述评批直击晋升锦标赛理论要害,但我们认为,在中国低层级地方政府,尤其是市县级地方政府中,确实存在着“晋升锦标赛”,因为相对于省级,市、县级政府官员引导的经济增长更容易被体会到,而且,市、县级政府官员的政治网络相对不复杂,而且干部考核体制近年开始从县级上升到地级。更主要的原因在于,中国经济的构成主体是市、县域经济,地方间竞争更多地发生在市、县等层级。

按照张军指出的,鉴于中国区域上的初始禀赋差异惊人,在经验研究上把地区分开来的做法更有意义,对一地方进行案例的跟踪和实验研究对于澄清一些复杂的经济现象有时候也非常有用。因此,我们按照点——线——面立体化的方式考察昆山——苏州——全国地区的党政一把手任职经历情况。希望以此来考察GDP化的考核激励究竟对哪个层级的政府效力最大。首先统计的当前24个省、自治区634个地级市的党政结果见表1。结果表明,对发达地区而言任职过县/区的地级市领导占多数,而欠发达地区大部分地级市的领导来源于其他领域,这可能是由于发达地区的县域经济比较发达,GDP式考核起到了激励作用;而欠发达地区可能由于历史、区位等因素导致县域经济不发达,地区领导多从其他领域调任而来。

表1 中国24个省区的地级市一把手来源

以江苏为例,在来源于县级层面的市级领导中,有54%来源于全国百强县,而在浙江这个数字则是70%。我们也对苏州市及其全国经济强县昆山市进行了十几年的跟踪研究,以当地市委书记的升迁为跟踪对象(见表2)。这表明越是对经济发达地区,地方官员的晋升越依赖于GDP。

表2 历任书记现任职情况

以上统计研究表明,众多官员晋升锦标赛研究所泛指的“地方政府官员”本质上有严格的区分,发达地区的市县级地方政府更热衷于GDP考核的激励方式。发达市县层级的地方政府由于较高的GDP增长率获得升迁,从而对其他同级的地方政府产生了政治上的“示范效应”:他们认识到,只要经济发展上去了,就能获得足够的政治资本。通常情况下,一个省的市、县均面临着大致相同的资源禀赋,这种“示范效应”势必产生了地方间的竞争效应——各地方政府想方设法搞经济建设,推崇GDP增长率。在竞争被不断强化的同时,地方政府的财政支出偏好被不断异化,民生性支出也不断地被经济性支出挤占。从另一方面而言,这种不甚严格的区分,可能也是对“官员晋升的锦标竞赛理论”的一种完善。

对于市县层级政府的这种GDP极化效应,中央政府具有相当的警惕性,因此在对省级政府官员的绩效考核与升迁中,并非完全以GDP论英雄(如十七届政治局委员中的相当一部分官员并非来自于发达省份)。由于干部考核体制近年开始从县级上升到地级,这种考核体系强化的本质,一方面是压迫下级政府去通过各种途径(如招商引资、收费)来创造更多的(可与上级政府分享的)财政收入,另一方面是通过“上级请客,下级买单”的方式来把开支责任压给低一级政府。

市、县级地方政府的“晋升锦标赛”,带来的直接后果是他们更加注重基础设施等经济类建设,因为此类投资效果明显,上级政府易于评价。由于“对上不对下”的责任体制,公众更易于评价的公共服务却可能出于被边缘化的境地。

至此,我们可以发现,GDP式的官员晋升激励及财政收入的最大化目标是施加在地方政府身上的硬约束。但是,与既有研究不同的是,这种硬约束更多地在省级政府以下的地方政府中发挥作用,越是经济发达的地区,这种“晋升锦标赛”越容易进行自我强化。正是在GDP考核机制下,地方政府尤其是县级政府,在已有地区的“示范作用”下,财政配置能力异化,更偏好于生产性财政支出,导致民生性支出不足,从而造成公共服务不能满足公众的需求。

(二)分税制改革与地方政府财权

众多文献对分税制前后中央与地方间的财政关系进行了精确的梳理,如周飞州的《分税制十年:制度及其影响》[17]。大多数经济学家的看法是,即使考虑了转移支付,1994年的分税制改革总体上还是只涉及了财政体制的收入方面,而仍然保留了改革前的带有计划经济色彩的支出责任体制,让地方政府扮演着中央政府的支出代理人的角色。因此,1994年的分税制改革使地方政府相对中央政府的支出比例大幅度提高了。图1清晰地向我们展示了自1994年分税制改革以来在财政收入分配方面中央财政占据主导地位,而在财政资源使用方面地方承担着绝大部分比重。1997年的世界发展报告《变革世界中的政府》提供的数据显示,在发达国家,省(州)级政府财政支出占各级政府支出总额的平均比重只有30%左右,最分权的加拿大和日本也只有60%。在1990年发展中国家的平均比重是14%,转型经济是26%,美国也不到50%。而中国的地方政府一直承担着70%左右的支出责任。这种财政资源分配的不均衡导致地方政府缺乏足够的财力来承担政府责任。虽然,Oates[18]指出分权使得地方政府能更加准确地提供满足当地居民的需要的公共物品,但这个结论成立隐含着一个前提条件:地方政府要有足够的财力或者资金,这也正是Smith[19]等人持反对观点的立论依据。

图1 中央与地方财政收入/支出比例

在民生性支出方面,地方政府更是承担着绝大部分支出责任,表3中地方政府支出在教育、医疗卫生与社会保障三个主要的民生性支出项目均占到90%以上,这对大部分财力有限的地方政府无疑是巨大的负担。表4的数据[20]更明确地传递了这样的信息:县级地方政府财政收入低,财政支出责任高,从而导致财政缺口巨大。按照中郡县域经济研究所2009年的数据,中国县域内人口占全国总人口的70.1%,县级地方政府的支出缺口也意味着全国大部分人口面临着基本公共服务缺失的困境。

当前政府层级的收入上敛、支出下放的财政资源分配关系导致地方政府面临巨大的支出责任。对发达地区的基层地方政府,财政收入被以不同的方式转移、上缴上级政府也就是收入集权,财政支出则不断被分权、下移,导致基层地方政府缺乏足够的财政资源提供公众合意的公共服务;对欠发达地区,尤其是数量庞大的县级政府,只能靠转移支付维持自身的行政运转,更缺乏足够的财政能力提供基本的公共服务。而且层级越低的地方政府,越面临着缺少人力资源、技术支持以及滞后的制度安排,这些限制将阻碍县级政府提供足够的、合适的公共服务。

表3 中央与地方部分民生性支出项目 亿元

表4 省、市、县乡三级政府本级财政收支对比 亿元

四、结 论

本文试图从地方政府意愿与地方财政能力的角度对当前中国地方民生性支出不足提供一个经济解释,得到了如下结论:

(1)相对于民生性财政支出,地方政府更愿意倾向于经济性财政支出,因为可以给他们带来经济收益,从而影响政治收益。这种支出意愿的偏向是地方民生性支出不足的一个主要方面。但影响政治收益的GDP式的官员晋升锦标赛易于发挥作用的区域是发达地区,易于发生作用的地方政府是市县级政府,这是因为固有资源禀赋的自我强化及地方政府间竞争的示范效应。

(2)中央与地方财政资源分配关系既是财政分权体制的重要内容,又是复杂的政治、经济和国家治理的一个部分。总体而言,基层地方政府尤其是县乡等地方政府面临严重的财政压力,这导致基础政府缺乏足够的财力提供合适的民生服务。如何设计一种规范而有效的财政收入垂直分配体系,不仅对中国解决问题财政问题具有重要意义,而且也是中国推进和谐社会建设的关键[21]。

在政治集中的政治制度安排下,下级地方政府需要绝对执行上级政府的命令,尤其是省级以下的地方政府讨价还价能力极其微弱。因此,强化地方政府的民生性支出责任安排,增加县乡级政府的财政支出能力成为解决当前经济发展失衡困境的必然选择。当前中国的发展失衡问题是一个特定经济转轨背景下出现的特有问题,其中涉及到利益关系错综复杂,但中央已经决定转变经济增长方式,让公众共享发展成果,虽然这仅仅是中央着力解决民生问题的开始,我们相信在不断硬化制度约束的条件下,中国有能力解决好社会的和谐发展。

[1]Tiebout Charles.A Pure Theory of Local Expenditures[J].Journal of Political Economy,1956,64(5):416-424.

[2]张军.分权与增长:中国的故事[J].经济学(季刊),2007(10):21-52.

[3]Qian Y,Gerald Roland.Federalism and the Soft Budget Constraint[J].American Economic Review,1998,88(5):1143-1162.

[4]Blanchard O,A Shleifer.Federalism with and without Political Centralization:China versus Russia[R].Working Paper,2000,7616,NBER.

[5]周黎安.晋升博弈中政府官员的激励与合作[J].经济研究,2004(6):33-40.

[6]王永钦,张晏,等.中国的大国发展道路—论分权式改革的得失[J].经济研究,2007(1):4-16.

[7]张晏,龚六堂.分税制改革、财政分权与中国经济增长[J].经济学(季刊),2005(10):75-107.

[8]周黎安.中国地方官员的晋升锦标赛模式研究[J].经济研究,2007(7):36-50.

[9]吕炜,王伟同.发展失衡、公共服务与政府责任[J].中国社会科学,2008(4):52-64.

[10]中国经济增长与宏观稳定课题组.增长失衡与政府责任—基于社会性支出角度的分析[J].经济研究,2006(10):4-17.

[11]贾康,白景明.县乡财政解困与财政体制创新[J].经济研究,2002(2).

[12]Tsui K Y,Wang Y Q.Decentralization with Political Trump:Vertical Control,Local Accountability and Regional Disparitiesin China[J].China Economic Review,2008(1):18-31.

[13]LIH,Zhou L. Political Turnover and Economic Performance:The Incentive Role of Personnel Control in China[J].Journal of Public Economics,2005,89(9-10):1743-1762.

[14]徐现祥,王贤彬.任命制下的官员经济增长行为[J].经济学(季刊),2010(7):1447-1466.

[15]Shih V.Factions and Finance in China:Elite Conflict and Inflation[M].London:Cambridge,2006.

[16]Nathan A.A Factionalism Model for CCPPolitics[J].China Quarterly,1973(53):34-66.

[17]周飞舟.分税制十年:制度及其影响[J].中国社会科学,2006(6):100-116.

[18]Oates W.Searching for Leviathan:An Empirical Study[J].American Economic Review,1985,75(4):748-757.

[19]Smith BC.Decentralization:The Territorial Dimension of the State[M].London:George Allen&Unwin,1985.

[20]江庆.中国省、市、县乡级纵向财政不平衡的实证研究[J].安徽大学学报,2009(5):135.

[21]李永友,沈玉平.财政收入垂直分配关系及其均衡增长效应[J].中国社会科学,2010(6):108-126.

——多年年金概念的提出和应用