福建省农业耦合模式研究

王守龙,郗永勤

(福州大学公共管理学院,福建 福州 350108)

“耦合”一词最早源于物理学,是指相对于两个或两个以上主体之间物理关系而衍生出的概念[1]。任继周于20世纪80年代将“耦合”概念引入农业系统科学,由此开启了耦合在农业系统中的应用[2]。农业系统耦合主要是指通过一定的条件使两个或两个以上的系统产生结构和功能之间的衔接,最大化原有的系统能量,它既包括农业系统下的不同子系统间的衔接,也包括农业系统和农业以外系统间的联系。

农业系统进行耦合是农业系统发展的内在需要。目前,福建省面临着农业资源逐渐减少、人均耕地面积萎缩、农业资源利用率较低等一系列问题。如全省耕地面积为133.84万hm2,仅占土地总面积的10.64%;人均耕地面积仅0.037 hm2,远低于全国的0.1 hm2[3]。农业系统的耦合能将资源进行结构性的调整和整合以实现效益最大化,这对于解决福建省农业资源稀缺造成的农业发展问题有着重要的推动作用;同时,福建省丰富的水、热、光等气候资源也为农业耦合模式的运用提供了良好的实施条件。

一、农业系统耦合的结构特征分析

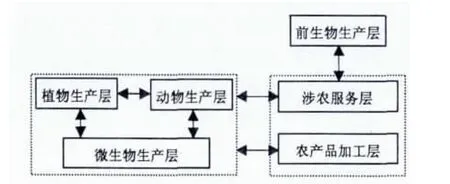

一般而言,农业生产可划分为6个生产层次[2]:前生物生产层、植物生产层、动物生产层、微生物生产层、农产品加工层和涉农服务层(图1)。农业系统耦合是对农业系统中的这6个生产层次从空间、时间上进行耦合,从而形成循环发展的耦合模式。

图1 农业系统的生产层次关系Fig.1 Relations of different levels within the agricultural system

对农业系统中的6个不同生产层次进行耦合,使得不同生产层次在一定的纽带下发生联系。不同生产层次的时间性和空间性具有不同的特性,使得农业系统在耦合时具有不同的结构特征。(1)生态耦合。生态耦合存在于植物生产层、动物生产层及微生物生产层之间,植物生产层生产出供动物使用的能量,动物在生产的同时充当着植物及微生物传播的媒介,而微生物的分解功能将动物及植物进行分化,进而进入下一轮的食物链过程。(2)社会经济耦合。农业生产的各个子系统会受到社会经济因素的影响,如物流体系、保鲜技术、加工技术等对农业生产层的影响。涉农服务层和农产品加工层为植物生产层、动物生产层、微生物生产层提供各种服务,而植物生产层、动物生产层及微生物生产层为涉农服务层和农产品加工层提供各种原料。通过与各类社会经济条件进行耦合,能够实现农业生产的效益最大化。如利用农产品及农业生产过程同旅游服务业相结合,提高农业的附加值。(3)空间耦合。农业生产受到水平和垂直空间层面因素的影响。水平耦合主要是利用农业生产中植物群落、种植条件、作物分布在水平地域上的差异,对不同的农业生产类型进行耦合,如在鱼塘和岸上植物之间开展养殖、种植和水产相结合的农业耦合模式(如桑基鱼塘);垂直耦合主要是利用空间垂直差异(空气、阳光、气压等的需求不同)来实现不同动植物间的共生、共作。(4)时间耦合。农业生产系统中的时间耦合蕴含着至少两个生产子系统,即前后两个农业生产子系统相互间提供生产所需的资料,前一生产层生产的产品输入到后一生产层,这样一种耦合方式称为时间耦合。典型的农业时间耦合有农作物的轮作、套作(如北方的玉米与棉花、棉花与豆类等作物的套作等)。

二、福建省农业系统耦合状况分析——以农牧系统为例

耦合度是两个或两个以上系统之间联系的紧密和协调程度,它通过量化的形式,能够更加直观和细致地测量系统之间的协调程度。它是用以测量系统耦合情况的重要指标。农牧系统是系统耦合中的典型,对于农牧系统进行耦合的实质是通过农牧之间的能量、物质、信息、技术(负熵流)等交互式输入输出而导致农牧耦合系统效益的变化[4]。农业系统中的种植业提供的初级产品主要有两大作用:(1)作为食物供给;(2)作为畜牧业(福建省主要以畜业为主)产品的消耗粮。研究和探索农牧系统的耦合情况,对于最大限度地实现系统效益具有重要的现实意义。

(一)福建省农牧系统生产情况

福建省农业生产总值中的很大一部分来自畜牧业。根据《福建统计年鉴》,福建省主要畜禽产品包括:猪肉、牛肉、羊肉、禽肉、蛋类等,其中猪肉、禽肉、蛋类在生产过程中所耗费的粮食最多,因而这三类畜禽产品生产属于耗粮型畜牧业[2]。据《福建统计年鉴》相关年度的数据,福建省2005-2011年的猪肉、禽肉、蛋类等耗粮畜禽产品生产情况如表1所示。

表1 2005-2011年福建省猪肉等耗粮畜禽产品生产情况Table 1 Production of food consumption poultry such as pork in Fujian Province from 2005 to 2011

从表1 中可以看出,2005-2011年猪肉、禽肉产量总体上呈增加态势,猪肉产量从134.69万t 增加到146.60万t,禽肉产量从24.57万t 增加到28.91万t;而蛋类产量则呈下降趋势,从37.91万t减少到25.22万t。总的来说,这3 种畜禽产品在所有畜禽产品总产量中所占比例仍达90%左右。

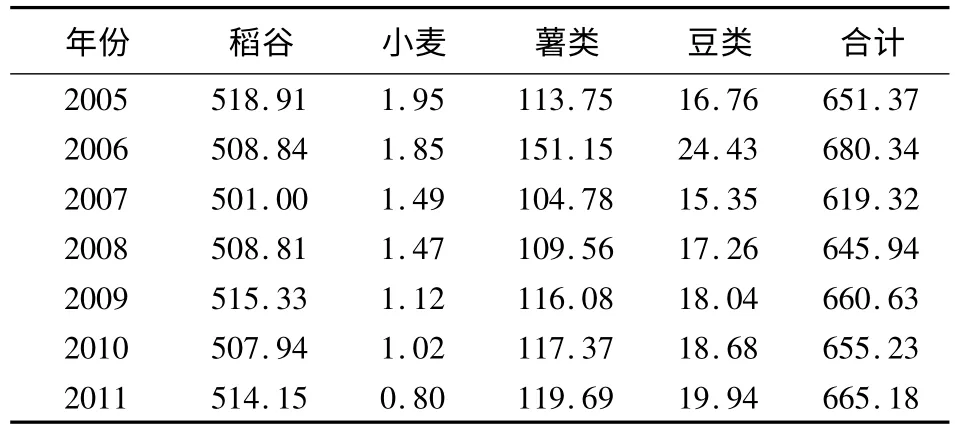

福建省猪肉、禽肉等畜禽产品的生产需消耗大量的粮食,这里的粮食是指以原粮形式被直接制成饲料所消耗的粮食,包括稻谷、小麦、薯类、豆类等,豆类产品(如大豆)虽无法直接作为饲料,但经过压榨后可作为蛋白饲料使用。据《福建统计年鉴》相关年度的数据,福建省2005-2011年稻谷、小麦、薯类、豆类生产情况如表2 所示。

表2 2005-2011年福建省稻谷等粮食产量情况Table 2 Production of rice and other food in Fujian Province from 2005 to 2011 万t

从表2 中可以看出,福建省2005-2011年可以原粮形式直接制成饲料的几类粮食产量总体水平仍处于较为稳定的状态,但在生产过程中产生多次波动,说明自然及政策因素对这几类粮食的产量产生一定的影响,产量在2006年达到最高值680.34万t,在2007年达到最低值619.32万t,从2007年后逐步上升。

(二)福建省农牧系统耦合情况

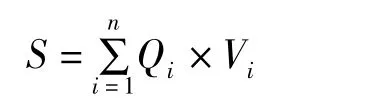

1.研究方法说明。目前,大量关于系统协调问题的研究都是基于耦合这一理论展开的。本文对福建省农业系统的耦合度分析是基于Howard Thomas Odum的能值理论[4]。该理论通过将畜禽产品、粮食、农副产品等所产生的不同类别的能量统一转化为太阳能值进行分析,从而使得测量的量纲统一,为计算系统中各种物质流提供了便捷、统一的计量口径,目前该理论被广泛用于农业生态系统中[5-6]。某一能量的能值是指这类流动或存储的能量所包含的另一类能量的数量[7],即所谓的“包被能”,其基本原理是通过将各类物质的不同价值转化为太阳能从而进行分析和比较的。能值计算公式如下:

其中,S 为产品总能值,Qi为产品能量,Vi为相应能值转化率。

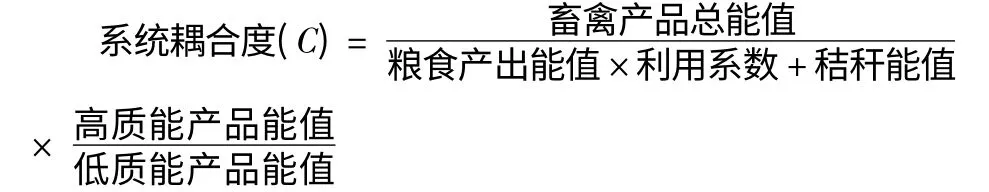

依据国内外相关文献,系统耦合度的计算采取如下公式:

其中,粮食利用系数取15%,高质能产品为猪肉和禽类产品,低质能产品为秸秆及用于畜牧业的主要农业产业副产品,这一公式前后两部分分别反映了畜牧业与农业的有效利用率以及畜牧业自身的内部结构。同时,以1 作为衡量系统耦合度(C)的基准,C∈[0,1]。当C=0 时,说明农牧产业耦合度极低,系统发展处于无序状态;当0 <C <1 时,说明农牧产业耦合状况处于从低水平逐步进入高水平阶段;当C 不断趋向于1 时,系统间趋向良性耦合;当C=1 时,农牧产业耦合状况达到最高水平。

2.数据来源及结果分析。笔者从《福建统计年鉴》中获取主要的计算数据,并通过查阅大量国内外学者关于太阳能值的文献,总结出各产品的太阳能值转化率。各产品的太阳能值均经过太阳能值转化率折算所得。

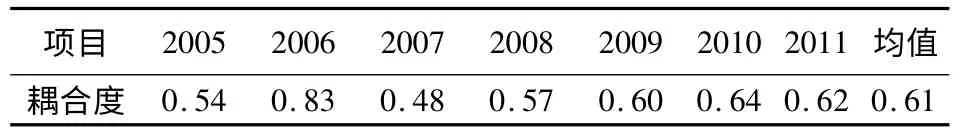

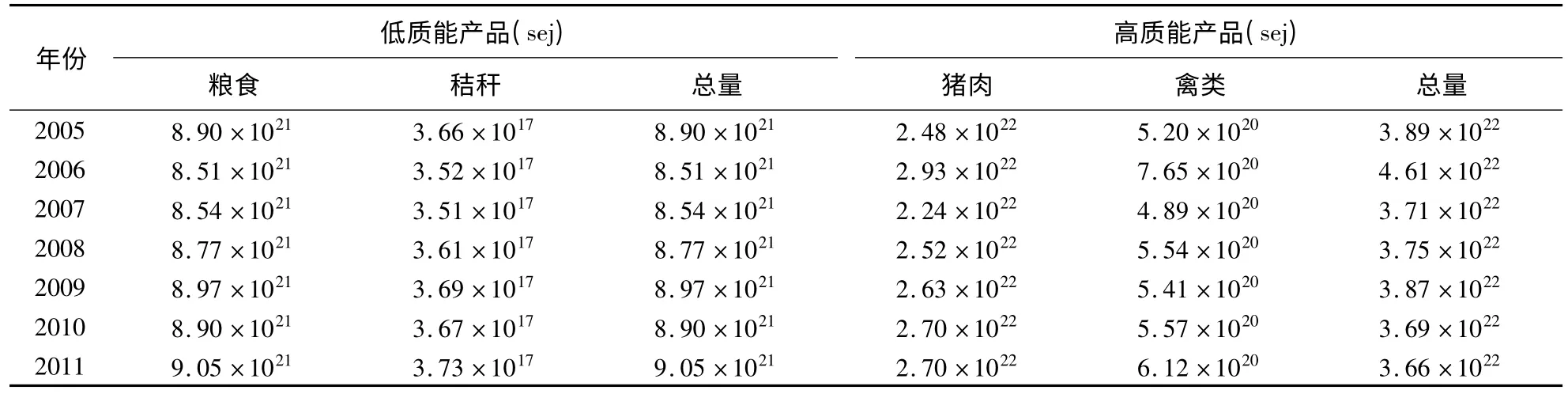

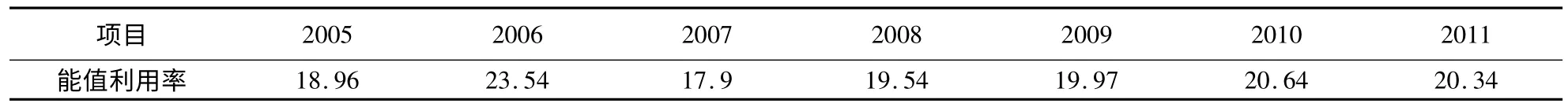

以能值转换率表为基础,依据能值计算公式可以计算得出农牧系统耦合度(表3)、各要素的太阳能值(表4)以及能值利用率(表5)。

表3 2005-2011年福建省农牧系统耦合度Table 3 The level of coupling in the agro-pastoral system of Fujian Province from 2005 to 2011

表4 福建省农牧系统耦合要素的太阳能值表Table 4 The energy of each element in the agro-pastoral system of Fujian Province

表5 2005-2011年福建省农牧系统能值利用率Table 5 Emergy utilization in the agro-pastoral system of Fujian Province from 2005 to 2011 %

从表3 可以看出,2005-2011年福建省农牧系统耦合度整体呈现上升趋势,中间出现波动。农牧系统耦合度最大值为0.83,最小为0.48,平均值为0.61。由此可见,福建省农牧系统耦合状况不断趋于良性,但和最佳耦合度值1 仍有一定的差距。

由表4 可知,2005-2011年,福建省低质能产品太阳能值总量呈现上升趋势,在2010年有所下降,与这一年度粮食及秸秆量的减少有关,福建省主要秸秆来源为稻谷、薯类、豆类、花生、甘蔗、玉米及麦类,这一年度的甘蔗数量也有所减少,而花生数量的增加带来的秸秆量不能弥补粮食秸秆量的减少;同时,高质能产品太阳能值总量呈现波动上升趋势,说明粮食畜牧产品正不断增加。对福建省低质能产品太阳能值总量进行综合分析,发现其总体上呈现上升态势,说明农牧系统的耦合具有相当大的潜力。

表5 显示了福建省在2005-2011年农牧业的能值利用率。总体上看,这几年间的利用率保持了平稳趋势,在2006年达到最高值,此后基本维持在20%左右。由此进一步说明,合理利用农业副产品实现农牧产业的再循环,具有相当大的潜力和必要性。

三、福建省农业系统耦合模式探究

福建省作为丘陵众多的省份,在农业资源并非十分丰富的背景下,积极探索不同形式间的农业耦合模式,对解决农业发展的诸多制约性问题具有积极的促进作用。基于福建省资源环境及社会经济状况,较为适合的农业系统典型耦合模式有以下几种。

(一)区域城乡层面的耦合

农业系统在区域城乡层面的耦合主要指,根据不同地域的环境资源特点,为满足社会经济需求,在不同区域间以农业产业化为枢纽,通过城乡耦合实现优势互补、互利共赢。目前,福建省正处于加快新型城镇化建设、实现跨越发展的关键时期,城乡水平差异较大,农业资源、信息、技术、资金、人才等分配不均衡,产业链出现断裂等。构建一体化的城乡耦合的农业发展模式是解决福建省农业城乡差异化的重要举措。

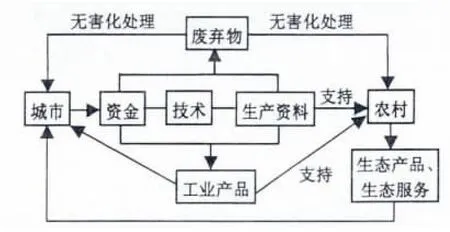

城乡耦合的农业发展模式是指,城市在利用的资金、技术、生产资料发展工业产业的基础上为农业持续发展提供支持,而农村则通过生产生态产品、提供生态服务为城市发展作贡献(图2)。福建省是个城乡发展不均衡的省份,根据《福建统计年鉴》,2011年福建省城镇居民人均可支配收入为24907 元,而农村居民人均纯收入仅为8779 元,城镇、农村恩格尔系数分别为39.2%、46.4%。由此可见,福建省城乡发展水平存在较大的差异。通过城乡耦合,将农村种植业、生态农业、休闲农业和城市物流业、保鲜业等服务行业相互链接,以有效实现资源优势互补;通过城市工业废弃物无害化处理、剩余资源转移同农业发展相结合,实现城乡发展的有机融合。因此,城乡耦合的农业发展模式不仅是应对农村资源不足、解决农业发展瓶颈的重要措施,也是充分利用城市资源、解决工业排放的一条有效途径。

图2 城乡耦合的农业发展模式图Fig.2 Coupling model of regional urban and rural level agriculture

(二)三次产业层面的耦合

三次产业层面的农业耦合主要指,在区域范围内根据发展需要和资源状况,在不同产业间构建链接关系,以通过产品加工和农业生产废弃物再利用为主要方式,实现两个甚至更多产业间的功能性耦合。三次产业层面的农业耦合模式可以根据地区发展的实际需要进行设计,包括种植业+加工业、养殖业+加工业、农业+餐饮服务业、农业+旅游业、农业+商贸服务业等一系列发展模式。基于福建省农业生产面积小、山地丘陵面积广、乡村自然旅游业较为发达的实际情况,特设计出农业+加工业模式和农业+旅游业模式。

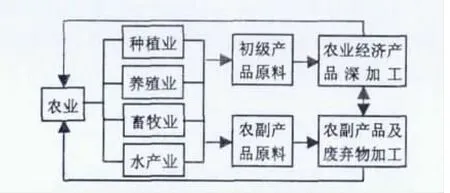

1.农业+加工业模式。农业生产过程中往往产生大量的农副产品,如秸秆、动物粪便等,如果农副产品不能得到妥当处置,不仅会对生态造成破坏,而且会造成农业资源的极大浪费。通过初级加工、二次加工、深加工实现农副产品资源化,不仅降低了农民的农副产品处理成本,而且将农副产品加工成肥料、农业经济产品等,由此极大地提高了农业附加值,促进农民增收。因此,发展农副产品加工业对于农业资源相对贫瘠的福建省来说具有深远意义。

将农副产品加工业同农业进行耦合(图3),不仅具有巨大的经济效益,还具有明显的社会效益和生态效益。首先,对农产品(包括种植业、养殖业、畜禽牧业、水产业)进行深加工,不仅提高了农产品的附加值,而且使农产品更加多样化,实现了农产品的增值和农民的增收;其次,对大量农副产品(包括秸秆、畜禽粪便等)进行加工,一部分转变成为农业经济产品,另一部分经过加工后进行资源化再利用,既能够使农业废物“变废为宝”,又实现了农村环境的有效保护。

图3 农业+加工业模式图Fig.3 Coupling model of agriculture and prcessing industry

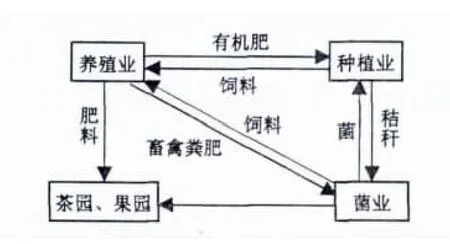

以福建省典型的秸秆菌业为例(图4),福建省农作物秸秆资源总量为733.72万t,全省秸秆中约有35.5%作为肥料,32.7%作为饲料,12.0%作为食用菌等原料,4.3%用作农户燃料,15.5%被遗弃或焚烧[8]。加大对秸秆、畜禽粪肥等废物资源的综合利用,将其与菌业建立起衔接关系,能够有效解决菌秸矛盾。在秸秆菌业运作过程中,一方面秸秆进行加工后不仅可作为菌业生产原料,也可作为养殖业饲料,而养殖业产生的畜禽粪便同样可以作为菌业发展的原料;另一方面,在生产菌类产品时产生的菌渣,经过技术化处理后,同样可以转变成为有机肥。

图4 福建省秸秆菌业发展模式图Fig.4 Coupling model of straw and bacterial in Fujian Province

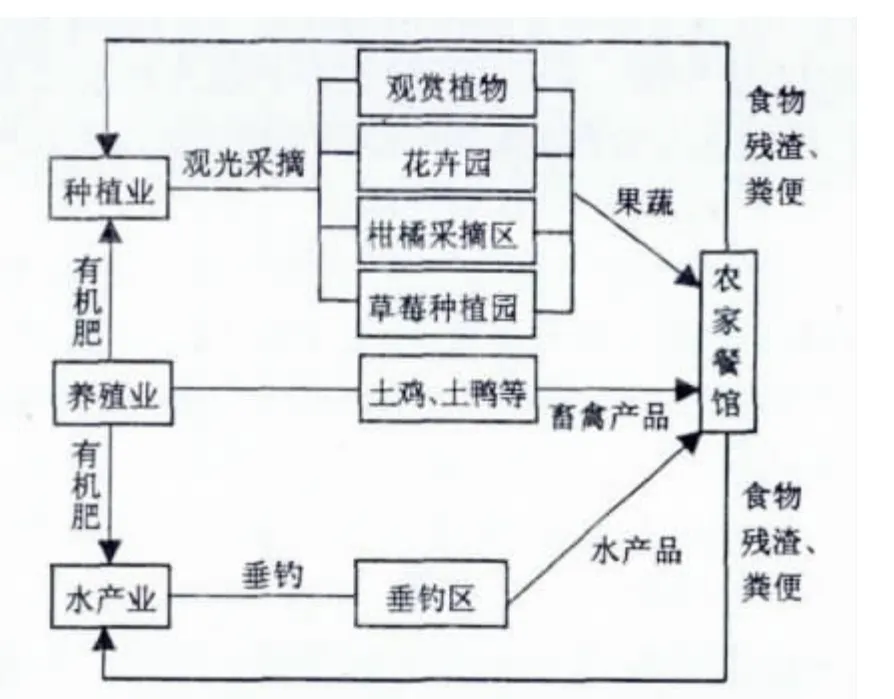

2.农业+旅游业模式。福建省拥有丰富的山地旅游资源,山地丘陵面积占全省面积的90%以上[9],具有良好的田园风貌。根据《福建统计年鉴》,福建省2011年入境游客数量达4274232 人,排在全国前列。因此,福建省发展农业生态旅游具有自身资源方面的独特优势,通过在农耕区设计出适合旅游观光的生态农业项目,可同时实现经济效益和生态效益的有机结合。以福州龙台山生态农业园为例,通过深入调研,探讨农业+旅游业发展模式(图5),福州龙台山生态农业园位于福建省闽侯县,不仅仅是单纯的种植业和养殖业,而且是将其与旅游观光相互结合的生态农业园,聚合了养殖业、种植业、水产业、餐饮服务业、旅游业等。

生态农业园耦合了农业(包括种植业、养殖业、水产业)、餐饮服务业、旅游业。种植区主要功能为观光植物、采摘品尝水果等,同时为餐馆提供果蔬等食品;水产区主要功能除了为餐馆提供水产品外,还为游客提供垂钓项目,游客可将自己垂钓的鱼类产品送至餐馆烹饪或带回;养殖区以山地放养形式放养无污染、天然觅食的畜禽(如土鸡、土鸭、奶牛等),为餐馆提供畜禽产品,这一类无污染、绿色畜禽产品价格自然高于普通饲养畜禽产品,由此提高了农产品的附加值。同时,畜禽粪便可作为有机肥投入到种植区和水产区,农家餐馆排出的食物残渣、粪便也以相同的形式回流到种植区和水产区,这种废弃物资源化的形式有效降低了农业园废弃物处理成本和肥料购置成本,同时具有生态无污染特征。因此,在福建省内大规模推广农业+旅游业发展模式,不仅有助于实现农业和旅游业的协同发展,也是资源和环境因素对未来农业发展方向提出的要求。

图5 福州龙台山生态农业园发展模式图Fig.5 The model of ecological agriculture park in Fuzhou Longtai Mount

(三)大农业层面的耦合

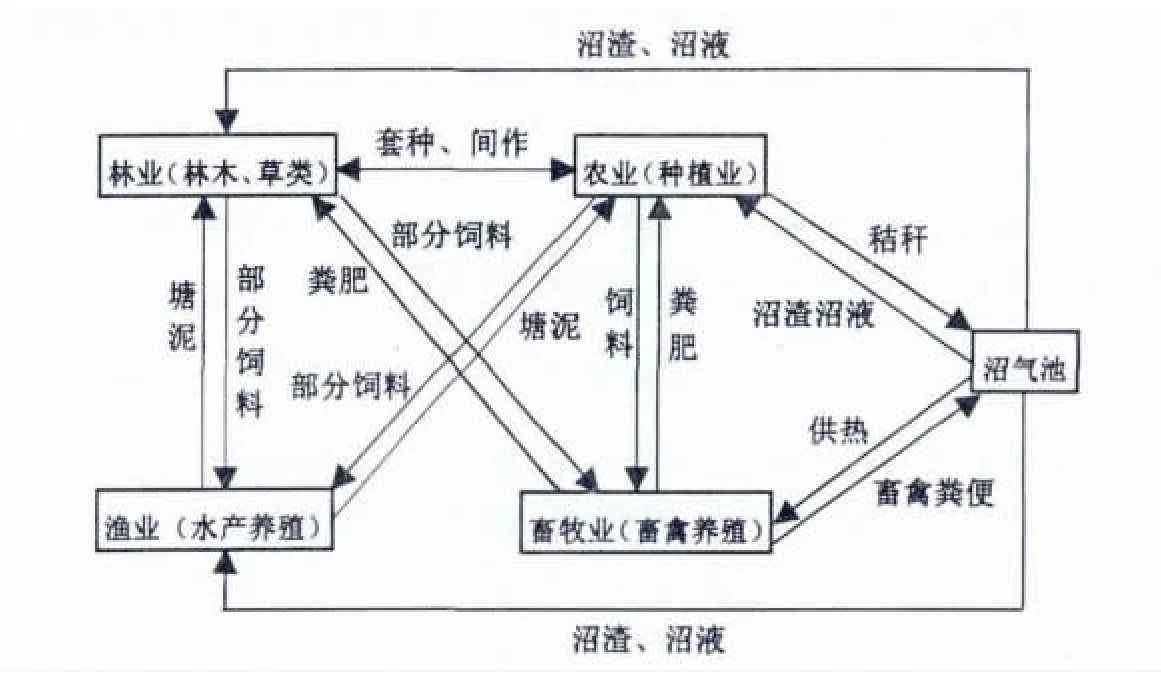

大农业层面的耦合是指在大农业所包含的种植业、养殖业、畜牧业、渔业及农副业范围内,根据产业间的联系,将不同农业部门的产业进行衔接,设计出适合当地资源状况及社会需求的农业耦合发展模式。福建省为丘陵地貌、亚热带气候,具有良好的林业、种植业发展条件,林地面积7666666.67 hm2,森林覆盖率达63.1%,居全国第一[10]。同时,福建有狭长优良的海岸线,拥有3324 km2的海岸线、13.6万km2的海域面积[11],具有丰富的海产品资源,属于渔业发达地区。根据福建省资源状况,在福建东部沿海渔业发达地区推广农业+林业+牧业+渔业模式(图6)。

这种模式的主要功能表现在以下几个方面:(1)林业和种植业的间作、套种,利用植物生长的气候需求和周期不同,对种植业和林业在空间和时间上进行耦合。在山坡进行林业生产,种植林草等经济产品,不仅具有经济效益,也有助于保护土壤。种植业为畜牧业提供饲料,所产生的副产品(如秸秆)可作为沼气生产原料。(2)畜牧业产生的畜禽废弃物除了满足部分林业和种植业生产用肥外,还可用于沼气生产,形成“三沼”物质,即沼气、沼渣、沼液。(3)在鱼塘进行渔业生产的同时,为种植业和林业提供具有丰富营养成分的塘泥。

图6 农林牧渔耦合模式图Fig.6 Coupling mode of farming,forestry,animal husbandry and fishery

四、对策建议

福建省推行农业耦合模式,一方面必须依靠农民和农业企业自身的力量;另一方面,政府作为政策主体,要通过制定相应的政策措施,对其进行适当的调控、引导和协调。基于上述分析,福建省农业系统耦合度的提高应从以下方面入手。

(一)规范农业系统运行环境

农业耦合涉及大农业系统中的各个子系统,还涉及到农业以外的其他行业,包括旅游业、加工业等,建立科学和权威的法律法规具有极强的必要性。(1)完善相关法律,制定农业生产、生态保护、市场交易等方面的法规,使农业开发有法可依,如制定“资源有效促进法”等,支援整个农业片区的农业资源开发和整合,包括农业产业内部资源、农业同其他产业间的资源整合。以农牧系统为例,大量秸秆资源的整合利用,对促进农牧系统的协调发展起到不可忽视的作用。同时,规范农业和其他产业进行耦合时的市场环境,如制定特殊农产品的市场交易法。(2)明确相关责任,明确划分农业耦合过程中各方主体应承担的责任。农业系统的耦合涉及到多方主体,包括不同产业主体间的关系,如农户、企业,由于信息的不健全,农户在生产关系中往往处于弱势地位,相关部门必须明确农业和其他产业合作中的责任关系,并以合同或法规的形式确定。特别是在面对生态破坏等责任问题时,要避免出现利益共享、责任推诿的现象。

(二)建立完善企业监管和激励制度

在进行农业和其他产业协同开发时,还要建立企业监管制度和激励制度。(1)完善企业监管制度。农业耦合可最大限度地整合资源,不合理的开发往往也造成环境破坏和资源枯竭等问题。农业企业在进行农产品开发时往往涉及生态环境的开发,如采取“农业+旅游业”的开发模式,往往会对农业旅游资源进行过量开发,造成自然环境的破坏和环境承载力的下降。因此,在推行农业耦合模式时,必须实行农业清洁生产,政府应在农业耦合过程中引入绿色评价,如对土壤肥力进行评价、对农业废弃物污染程度进行评价等。(2)完善相应的激励制度。通过资金支撑和技术服务,在农业企业中推行农业耦合模式等。农业耦合是产业化和规模化农业发展的必由之路,需要全社会的大力支持和积极配合。政府可通过资金补助、税收优惠等形式鼓励农民改进技术、改善经营方式,设立类似“农业发展基金”等低息贷款补助。同时,大专院校及科研机构可进行联合攻关、技术开发、人才培养和人才引进,中介组织可开展技术咨询、新品推广和信息服务等,形成合力,共同推进农业系统内部及农业和其他行业的耦合。

(三)推行农业产业化

农业耦合是以农业产业化 为手段、以市场为导向、以经济效益为中心的产业发展模式,要推进福建省农业耦合模式的发展,必须实现农业产业化。(1)福建省受地形限制,许多农户都是单独经营,政府应积极推进一体化生产、一体化经营、一体化服务,并规划专门区域作为农业耦合示范基地,实现产、供、销、农、工、商、科、教一体化,通过基地示范效应,以示范基地为平台,对独立农户、农业资源进行整合,实现农业生产的产业化和规模化;(2)完善农业耦合过程中的利益机制,建立并完善“龙头企业+基地+农户+中介组织”的农业发展形式,通过示范基地和龙头企业,推动农业资源、市场信息、资金的整合,促进农业耦合能力的长足提升。

[1]郭增建,秦保燕,郭安宁.地气耦合与天灾预测[M].北京:地震出版社,1996:1-3.

[2]朱鹤健,何绍福,姚成胜.农业资源系统耦合模拟与应用[M].北京:科学出版社,2008:1-127.

[3]刘荣章,吕姗,李建华,等.特色农业视角下福建现代农业发展路径研究[J].农业现代化研究,2012(5):544-547.

[4]胡兵辉,廖允成.毛乌素沙地农牧生态系统能值分析与耦合关系[J].生态学报,2011(9):2559-2566.

[5]BROWN M T,ULGIATI S.Emergy transformaty and ecosystem health[M]//.Department of Environmental Engineering Sciences.Handbook of ecological indicators for assessment ecosystem health.Florida:CRC Press,2005:333-352.

[6]董孝斌,高旺盛.农牧交错带农业生态系统生产力的能值分析——以武川县为例[J].干旱区资源与环境,2005(7):33-37.

[7]李苏.生态学和经济学的桥梁——能值理论分析方法述评[J].河北理工大学学报:社会科学版,2010,10(6):62-64.

[8]翁伯琦,雷锦桂,王义翔,等.秸秆菌业循环利用模式与低碳农业的发展对策[J].福建农林大学学报:哲学社会科学版,2010,13(1):1-2.

[9]王晓文,王涣生.论福建农业旅游资源的开发[J].福建地理,2003,18(1):29-32.

[10]庄晨辉,叶功富,钱国钦.“森林福建”建设若干问题探析[J].林业经济,2011(5):54-57.

[11]许珠华.福建省近岸海域环境保护与污染防治对策[J].海洋开发与管理,2002(2):16-18.