殷周法律公布形式论考

徐燕斌

(1.中国社会科学院 法学研究所,北京100009;2.云南财经大学 法学院,昆明650221)

传统法律史侧重于法律形式研究,而对于中国古代的法律公布形式则关注不多。实际上,某个具体时期的法律形式往往是静态的、单向的,法律在制定之后,通过何种形式播送到民间,使民众知悉,直接关系到立法目的的实现。因而,有必要对中国古代的法律公布形式进行研究。

对于中国古代的成文法的公布问题,学界已经有了很多讨论,主流观点认为始于郑国铸刑书,该观点最早见于杨鸿烈先生,实际上,从郑国铸刑书往前追溯,早在殷商时期,中国已经有了公布法律的记载。不仅如此,在殷周时期,已经形成了比较固定的法律公布形式,目前已知的就有诰、宪刑与悬书,此外,通过木铎宣传法令,在西周也是常见的做法。鉴于此问题尚未引起学界足够的关注,笔者抛砖引玉,对此作一初步的探讨。

一、诰考

诰是一种古老的官方文书。《说文》释义:“诰,告也。按以言告用告字。以此诰为上告下之字。”诰不仅是一种早期的法律形式,其本身也是殷周时期重要的法律公布形式。从其字源释义来看,就有公式告知之意。

孔安国传、孔颖达疏《尚书正义·序》对诰有云:

至于夏、商、周之书,虽设教不伦,雅诰奥义,其归一揆。孔颖达疏:

三王之书,惟无典谟,以外训、诰、誓、命、歌、贡、征、范,类犹有八,独言“诰”者,以别而言之。其类有八,文从要约,一“诰”兼焉。何者?以此八事皆有言以诰示,故总谓之“诰”。

这里是说,三代时期君主公布法令的形式有训、诰、誓、命、歌、贡、征、范等八种,“雅诰奥义”用“诰”来代指是为了文义简约。其中的诰,“告也,示也”。即是指三代时期公开的政令。夏代年代久远,没有确切的文字记录,不敢妄自揣测,但商代以诰的形式颁布法令却有明确的记载。如《尚书·汤诰》记载商汤伐夏桀归来后的告令:

王归自克夏,至于亳,诞告万方。

王曰:“嗟!尔万方有众,明听予一人诰。惟皇上帝,降衷于下民。若有恒性,克绥厥猷惟后。夏王灭德作威,以敷虐于尔万方百姓。尔万方百姓罹其凶害,弗忍荼毒,并告无辜于上下神祇。天道福善祸淫,降灾于夏,以彰厥罪。肆台小子将天命明威,不敢赦。敢用玄牡,敢昭告于上天神后,请罪有夏,聿求元圣,与之戮力,以与尔有众请命。”

《汤诰》出自孔安国的伪《古文尚书》,其真伪在学术史上颇多争议,自宋以来,学界对《古文尚书》的真实性多有怀疑,清人阎若璩著《尚书古文疏证》,判定《古文尚书》为“伪古文”。然而,近年来,有些学者对伪书、辨伪态度有所改变,认为《古文尚书》中仍保留中国早期许多珍贵史料。此外,在司马迁的《史记》中也有对《汤诰》的记载,

汤归至于泰卷陶,中纻作诰。既绌夏命,还亳,作汤诰:

维三月,王自至于东郊。告诸侯群后:“毋不有功于民,勤力乃事。予乃大罚殛女,毋予怨。”曰:“古禹、皋陶久劳于外,其有功乎民,民乃有安。东为江,北为济,西为河,南为淮,四渎已修,万民乃有居。后稷降播,农殖百谷。三公咸有功于民,故后有立。昔蚩尤与其大夫作乱百姓,帝乃弗予,有状。先王言不可不勉。”曰:“不道,毋之在国,女毋我怨。以令诸侯。伊尹作咸有一德,咎单作明居。”

这与《汤诰》内容不同,《尚书》之诰主要声讨夏之罪行,彰显其征伐夏王的正当性。《史记》之诰则主要劝勉商代贵族有功于民,勤力致事。此外两诰所针对对象也不同,孔安国的《汤诰》是“告万方”,孔颖达疏释曰:“以天命大义告万方之众人”,即将此文告向普天之下民众广而告之。而司马迁则是“告诸侯群后”,二者到底孰是孰非,囿于资料所限今已不可考,但无论是《尚书》还是《史记》的记载,都不可否认诰是当时一种法律公布形式。

相似的记载还有《酒诰》:

文王诰教小子有正有事,无彝酒;越庶国,饮惟祀,德将无醉;惟曰我民迪。小子!惟土物爱,厥心臧,聪听祖考之彝训。越小大德。小子!惟一妹土,嗣尔股肱,纯其艺黍稷,奔走事厥考厥长;肇牵车牛远服贾,用孝养厥父母。厥父母庆,自洗腆致用酒。

此处的“小子”按孔颖达《尚书正义》的说法,指的是“民之子孙也”,“有正有事”指的是“群吏”,即“正官之下有职事之人”,可见文王此酒诰颁布的对象是西周治下全体臣民。《酒诰》属于《今文尚书》,其资料可靠性已为历代学者所认可,由此亦可确定,早在西周初年,以诰的形式颁布法令已是比较常见的事情。

此类记载亦见于《尚书·多士》篇:

成周既成,洛阳下都。迁殷顽民,殷大夫士心不则德义之经,故徙近王都教诲之。周公以王命诰,称成王命告令之。作《多士》。

这是《多士》篇的由来,因为“周公以王命诰”所告者“即众士,故以名篇”。

惟三月,周公初于新邑洛,用告商王士。周公致政明年三月,始於新邑洛,用王命告商王之众士。

这段有两处“告”,其意与“诰”通,即周公将诰这种政令向殷商遗民进行公示。

孔颖达《尚书正义》对此篇背景进行了介绍:

惟成王即政之明年三月,周公初始於所造新邑之洛,用成王之命告商王之众士。言周公亲至成周,告新来者。

《多士》并不仅仅是告诫,他要求殷商遗民安分守己、居德从善,否则,即以刑罚惩治。

王曰:“猷告尔多士,予惟时其迁居西尔。以道告汝众士,我惟汝未达德义,是以徙居西汝於洛邑,教诲汝。非我一人奉德不康宁,时惟天命。我徙汝,非我天子奉德,不能使民安之,是惟天命宜然。无违,朕不敢有后,无我怨。汝无违命,我亦不敢有后诛,汝无怨我。

因而,《多士》中“周公以王命诰”实则是以“诰”的形式向殷商遗民公布他们应遵守的行为规范。

《多方》篇内容与之相似:

王若曰:“诰告尔多方,……今我曷敢多诰?我惟大降尔四国民命,尔曷不忱裕之于尔多方?尔曷不夹介乂我周王,享天之命?今尔尚宅尔宅,畋尔田,尔曷不惠王熙天之命?尔乃迪屡不静,尔心未爱;尔乃不大宅天命,尔乃屑播天命;尔乃自作不典,图忱于正。我惟时其教告之,我惟时其战耍囚之,至于再,至于三。乃有不用我降尔命,我乃其大罚殛之。非我有周秉德不康宁,乃惟尔自速辜。”

除了《尚书》,《周易》中也有用诰来公布法律的零星记载:

《象》下“姤”曰:天下有风,姤。后以施命诰四方。

孔颖达疏曰:

“后以施命诰四方”者,风行草偃,天之威令,故人君法此,以施教命,诰於四方也。”

这里的“诰四方”之“诰”,其意即是指将“诰”这种法令向全国民众进行公布。

这些都是早期王朝以诰的形式向特定群体颁布政令的记录。对于诰的性质。如宋代朱熹曾说:

《典》《谟》之书,恐是曾经史官润色来,如《周诰》等篇,只似如今榜文晓谕俗人者。方言俚语,随地随时各自不同。

此观点明代邱浚《大学衍义补》、清代阎若璩《尚书古文疏证》都曾加以引用。朱熹所谓的“榜文”是中国古代官府向民众公布政令、法令上情下达的重要载体,是中国古代法律公布的重要形式。由此可知,诰不仅本是一种法律形式,以诰的方式公布法律对后世亦影响深远,直到明代朱元璋仍然以《大诰》之名来发布法令。

二、宪刑考

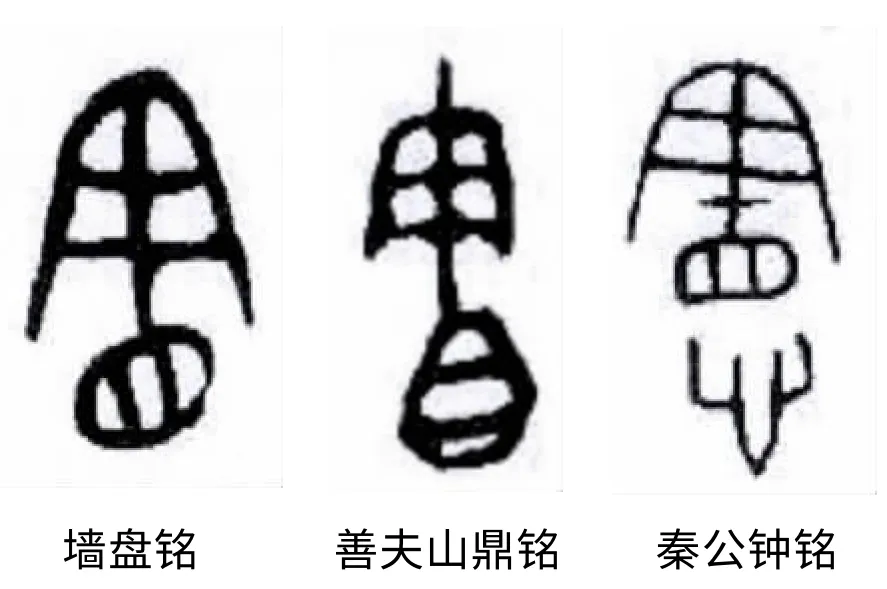

宪字从目,从宪字早期字形来看,颇像以目仰望之态。宪刑是古代一种较古老的法律公布形式。如1976年出土的墙盘铭文对成王的颂辞是“宪圣成王”,徐中舒先生认为这里的宪指的是“公布政令教令也。古代政令教令合一,政令教令皆公布之,是为宪”。因成王曾公布宪令,故称为“宪圣”。宪作为法令公布的形式,在先秦文献中出现频率较高。如《周礼》谓“小刑宪罚,中刑徇罚,大刑扑罚”郑司农云:“宪罚,播其肆也。”先郑云“宪罚,播其肆也”者,宪是表显之名。徇既将身以示之,则此宪是以文书表示於肆,若布宪之类也。《荀子·劝学》中说:“不道礼宪”,杨倞注曰:“宪标表也,凡禁令欲众公知,则书而表悬之。”正说明宪之为法律公布的含义。明代邱浚《大学衍义补》卷一“必宪法令致刑罚以禁之”,这里的“宪”都是公布法令之意。

宪刑在周礼中记载较多,如《周礼·秋官司寇》载:

布宪掌宪邦之刑禁。正月之吉执旌节以宣布于四方,而宪邦之刑禁以诘四方邦国,及其都鄙,达于四海。凡邦之大事合众庶,则以刑禁号令。

“刑禁”,即所谓“国之五禁”,其内容:“一曰宫禁,二曰官禁,三曰国禁,四曰野禁,五曰军禁。”此处之“宪”,郑玄注:“宪,表也,谓县之也。”即“示人使知者也”。

宋代刘彝对布宪公布法令的过程有过考证:

“必书其刑禁之宪于民者,以达于州伯,州伯以达于卒正,卒正以达于连帅,连帅以达于属长,属长以达于诸侯,诸侯则以达于都鄙,而要服以达于四海。布宪则执旌节以巡行四方,诘其违于禁令者,庶乎其无所不及也。”

明代邱浚也曾论及布宪:

布宪中士二人、下士四人、史四人、胥四人、徒四十人,每岁自正月之吉则执旌节巡行,以宣布其宪令于四方。盖邦之刑禁正月既布于象魏,县于门闾、都鄙、邦国,然恐其奉行之者不必谨,或有废格而懈弛者,于是设布宪之官,每岁自正月始遍巡天下,自内而至于外、由近而至于远,内而方国,外而海隅,无不至焉。

可见布宪即是专掌刑禁公布的官员。西周在制定刑禁之后,为了使民众远离犯罪,周王朝将法律内容公开,派官员由中央至于地方,逐级传递,不仅如此,布宪还要巡行四方,监督法律的施行情况。

有宪刑之责的官员还有乡大夫,《周礼·地官司徒》载:

(乡大夫)正岁,令群吏考法于司徒,以退,各宪之于其所治之国。

此处意为正岁时乡大夫令群吏取法于司徒,然后将法令向治所内民众公布。

小司寇除具有司法职能之外,兼有宪刑之责,《周礼·秋官司寇》载:

小司寇之职,掌外朝之政,……正岁,帅其属而观刑象,令以木铎曰:“不用法者,国用常刑。”令群士,乃宣布于四方,宪刑禁,乃命其属入会,乃致事。

此处小司寇也可“宪刑禁”,但与布宪不同。贾公彦释曰:此所宣布,则《布宪》所云者是也。此官主之,彼乃布之,事相成也。可见,小司寇乃制定刑禁,而布宪则主管刑禁之公布,二者相互配合,各有分工。

类似的官职还有士师,《周礼·秋官司寇》载:

士师之职,……正岁,帅其属而宪禁令于国及郊野。

贾公彦疏“宪禁令”为“取除旧布新之义”,即每年正月时士师在其责任范围内重新颁布新的法令。

这里士师与布宪职责亦有不同,布宪“掌宪邦之刑禁”,士师之职是“掌国之五禁之法”虽然布宪与士师的职责都与五禁之法有关,但二者有明显区分:布宪主要是负责将五禁之法进行宣布,而士师则负责法令的实施过程。

周礼中的内宰也有宪刑之权,郑玄注、贾公彦疏《周礼·天官冢宰》卷七:

(内宰)正岁均其稍食,施其功事,宪禁令于王之北宫而纠其守。

此处宪贾公彦解释为“宪谓表县禁令于王之北宫”,可知内宰是负责王宫内务的官员,王宫中食物给养、工作分配方面的法令由内宰进行公布。

这样的官职在周礼中还有小司徒,如《周礼·地官司徒》载:

小司徒之职,……正岁,则帅其属而观教法之象,徇以木铎曰:“不用法者,国有常刑。”令群吏宪禁令,脩法纠职以待邦治。

贾公彦疏义曰:“令群吏宪禁令者,谓禁人使行不为非。宪谓表悬之也,谓若小宰悬禁令文书使百官用。”即令官吏在治所悬挂禁令,加强法制,纠察职事,以使国家得到大治。

除了上述情形之外,周礼中根据法令内容的不同,有宪刑之责的官员也有所不同。据《周礼·天官冢宰》载:

(小宰)乃退,以宫刑宪禁于王宫,令于百官府曰:各修乃职,考乃法,待乃事,以听王命。其有不共,则国有大刑。

宋代王安石在《周官新义》卷二对小宰宪禁令也曾有论:

小宰先正群吏,然后可以举邦治。……观治象以宫刑宪禁,则所谓终则有始也。

小宰也是西周有公布法律的职权,其所宪之刑为“宫刑”,即“在王宫中者之刑”。

周礼中所宪之刑的内容区分非常细致,如《周礼·地官司徒》中的司虣与胥师:

胥师各掌其次之政令,而平其货贿,宪刑禁焉。察其诈伪、饰行、儥慝者,而诛罚之,听其小治小讼而断之。

司虣掌宪市之禁令。禁其斗嚣者,与其虣乱者,出入相陵犯者,以属游饮食于市者。若不可禁,则搏而戮之。

胥师与司虣所公布法律内容颇为相近,都属市场经济法规。胥师所宪之刑为市场交易中的欺诈作假行为,司虣宪刑针对的是欺行霸市、扰乱市场秩序的行为,两者行为性质不同,后者更加严重,故分属不同的官职分别予以公布。

由以上分析可知,宪刑是殷周时期公布法律的重要方式,从出土铭文与先秦存世文献来看,根据法律适用的对象与法律内容的不同,宪刑的官职也有不同,宪刑的主体有周王及其某些官吏,包括布宪、小宰、小司寇、胥师等,在法律公布过程中,从时间安排到人员配置都规定得具体详尽,而且法律公布之后中央还会专门派人员检查法律公布之实效,由此早期王朝对法律公示的重视之程度可见一斑。

三、悬书考

悬书也叫悬法,始见于《周礼》,这是古代法律公布最广为人知的一种方式。如《周礼·秋官司寇》谓:“大司寇,正月之吉始和布刑于邦国、都鄙,乃县刑象之法于象魏,使万民观刑象,挟日而敛之。”象魏,郑司农云:“阙也。故鲁灾,季桓子御公立于象魏之外,命藏象魏曰:‘旧章不可忘,从甲至癸谓之挟日,凡十。’”《古经解钩沉》卷二十八:“宫门双阙者,悬法象使民观之处,谓之阕。”《通志》卷一二八:“阙者,谓之象魏;悬法于其上,浃日而收之。象者,法也;魏者,当涂而高大貌也。”《御定历代赋汇》卷四十五记唐代苏珦的《悬法象魏赋》云:“懿阳和之始,发于是悬邦国之六典,致象魏之两阙,俾万人观而取象,罔敢逾越者也。”明代邱浚认为是“雉门两观也”。因而,所谓悬书,就是将法令刻于简牍然后悬之于城门之上,公示于民,使众知悉的一种法律公布形式。

这样的记载周礼中较多,如郑玄注布宪“宪刑禁”曰:

司寇正月布刑于天下,正岁又县其书于象魏。布宪於司寇布刑,则以旌节出宣令之。於司寇县书,则亦县之于门闾及都鄙邦国。

此处大司寇所悬之法为刑象之法,在正月布刑之后还要悬之于国门,而布宪自司寇处领刑之后也要在其治所门闾及都鄙邦国。

大宰亦有悬法之权,据《周礼·天官冢宰》载:

大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦国……正月之吉,始和,布治于邦国都鄙,乃县治象之法于象魏,使万民观治象,挟日而敛之。

大宰所悬之法为治象之法。

再看大司徒,《周礼·地官司徒》谓:

大司徒之职,……正月之吉,始和,布教于邦国、都鄙,乃县教象之法于象魏,使万民观教象。挟日而敛之,乃施教法于邦国、都鄙,使之各以教其所治民。

同样是悬法,大司徒所悬之法为“教象之法”。

太朴也可悬法,《周礼注疏》卷三十一谓:

太仆掌正王之服位,出入王之大命,掌诸侯之复逆。……大丧,始崩,戒鼓,传达于四方。窆亦如之,县丧首服之法于宫门,掌三公孤卿之吊劳。

郑玄注:“首服之法,谓免髽笄裛广狭长短之数。县其书于宫门,示四方。”贾公彦释义:“云‘县其书於宫门,示四方’者,《小宗伯》云‘悬于路门’,此宫门亦路门也。”可见大朴所悬的乃是首服之礼法,也有以悬书形式进行宣示的。

不仅及于礼法,对农稼之法,亦可悬之于门闾,《周礼·地官司徒》谓:

司稼掌巡邦野之稼,而辨穜稑之种,周知其名,与其所宜地,以为法,而县于邑闾,巡野观稼,以年之上下出敛法。掌均万民之食,而赒其急而平其兴。

这里所悬并非法令,而是将生产方案和农业操作方法,用文字或绘图的形式挂在邑中大门口,使百姓有所遵循。因为农耕在中国古代特殊重要之地位,这里的农稼之法其实也并非仅止于指导与劝诫,其具有一定的强制性。明代邱浚曾论及此:

及其作《周官》也,一书之间设官分职,其间为农事者不一而足,或以巡稼穑,或以简稼器,趋其耕耨,辨其种类,合耦以相助,移用以相救,行其秩叙,悬其法式,又于三岁大比以兴其治田之田之,亦如大比之兴贤能焉,或诛或赏、或兴或废,无非以为农事而已。

对于周礼中的悬法象魏,杜预注、孔颖达疏《春秋左传正义》卷五十七对此作过考证:

《地官》、《夏官》、《秋官》皆有此言:《地官》云:“布教县教象”;《夏官》云:“布政县政象”;《秋官》云:“布刑县刑象。”各县所掌之事为异,其文悉同。唯《春官》不县者,以礼法一颁,百事皆足,不可又县,故不县之。杜总彼意言“县教令之法”,彼所县者皆是教令之事故也。由其县于象魏,故谓其书为象魏,命藏其书也。彼言朔日县之,十日即敛之,则救火之时,其书久巳藏矣。而此立象魏之外,方始命藏此书者,象魏是县书之处,见其处而念及其书,非始就县处敛藏之。

《左传·哀公三年》载:

夏五月辛卯,司铎火。火逾公宫,桓、僖灾……季桓子至,御公立于象魏之外……命藏《象魏》,曰:“旧章不可亡也。”

杜预注曰:

《周礼》,正月县教令之法于象魏,使万民观之,故谓其书为《象魏》。

杨伯峻先生亦云:

此象魏可以藏,非指门阙……当时象魏悬挂法令使万民知晓之处,因名法令亦曰象魏,即旧章也。

史家一般认为春秋左传可信度较高,周礼中的悬法经与左传中的记载相互佐证,也证明了西周时期悬书之制的可靠性。

至于悬书的性质,明代邱浚认为其“即后世于国门张挂榜文之制也”,如邱论不谬,悬法与朱熹说论殷周“诰”的性质颇为一致,都是当时法律公布的形式,《左传·昭公六年》载子产“铸刑书”,《左传·昭公二十九年》载晋赵鞅“铸刑鼎”,都可归入此类。关于悬书的目的,邱浚认为将法律“布之象魏,使有目者所共睹,欲其接于目而谨于身;……继以使民观刑象,则专以示民也”其原因在于“先王之法若江河然,贵乎易避而难犯,苟匿其制、晦其言,愚民不知而陷入焉,又从而刑之,则是罔民也。象法示民所以启其心志、竦其观视,使知刑之惨毒、法之谨严,有所避而不至于误入,有所惩而不至于故犯”。简而言之,先王制定法律并非罔民陷民,悬书的目的就是使民众知悉法律内容,以免误触刑网。

这里还有一个问题需作辨析,前文讲到宪刑这种法律公布形式,在形态上与悬书非常类似,都是将法令悬于城门之上,那么二者是否为一物二名呢?对此有不同看法的《广韵·集韵》释日:“《周礼》悬法示人曰宪法,后人因谓宪为法”,即认为二者相同,悬法即宪法,而清代孙诒让则做不同解释:

凡云宪者,皆以木铎徇之于朝,书而县于门闾。

如孙诒让所论,那么殷周时期宪刑禁与悬书的区别在于其有“木铎徇之于朝”的程序,即包含有用木铎聚集民众进行口头宣示,使民众知悉法令内容的过程,悬书仅仅是将法令张贴与城门(象魏)之处。但前述大宰悬法郑玄注:

正月,周之正月。吉谓朔日。大宰以正月朔日,布王治之事於天下,至正岁,又书而县于象魏,振木铎以徇之,使万民观焉。

即大宰悬治象之法于象魏时,也有振木铎徇之于朝的程序,与孙论颇有出入。后世多认为宪刑与悬法乃为一物。如《集韵》释“宪”曰:“《周礼》悬法示人曰宪法后人因谓宪为法。”《康熙字典》亦曰:“悬法示人曰宪。”由于悬法与宪刑史料极为有限,二者之间关系尚存不少疑点。

由上文分析可知,中国西周时期法律公布的规范已经颇为完备,法令在制定以后,根据其内容(“治象之法”、“刑象之法”、“教象之法”、“政象之法”)的不同,有不同的官员负责在其治所内进行布告,其程序也略有差异,由此形成了一套详尽的规则体系。

四、木铎宣法考

“木铎”本为古代一种铃类乐器。古代执政者常派官员手执木铎四方巡走,摇铃振声,以召集民众,把政府的文告、禁令等晓谕大众。故郑玄谓:“古者将有新令,必奋木铎以警众”,后木铎成为宣政布政,向民众广示法令的一种方式。

以木铎的形式宣传法律的记载可谓久远,《尚书·胤征》中记载了夏代的情形:

告于众曰:“嗟予有众,圣有谟训,明征定保,先王克谨天戒,臣人克有常宪,百官修辅,厥后惟明明,每岁孟春,遒人以木铎徇于路,官师相规,工执艺事以谏,其或不恭,邦有常刑。”

在周礼中没有出现“遒人”这一官职,《古文尚书》将“遒人”释为“宣令之官”,孔颖达疏曰:“以执木铎徇于路,是宣令之事,故言‘宣令之官’。”明代邱浚曾言及遒人:“每岁孟春之月,使宣令之官振木铎以徇于道路之间。”据本段所载,夏代每年孟春之月,宣令官员用木铎在路上宣布政府法令,官长互相规劝,百工依据他们从事的技艺进行谏说。有不奉法的,国家将有常刑。《胤征》篇出自古文尚书,其真实性自存有疑义,但相关内容与《左传·襄公十四年》可以互证,师旷引夏书曰:

遒人以木铎徇于路,官师相规,工执艺事以谏。

《左传》的史料价值历来备受推崇,从尚书引文可以推知在《左传》写作之前已有“遒人以木铎徇于路”的记载,不管《胤征》所记是否确为夏代制度,但木铎宣法为古制,应可确定。由上述引文可知,“遒人”乃殷商时期专门进行宣示法令的官员,其宣法的方式就是以“木铎徇于路”,用口头反复播讲的方式,使远近民众知悉法律内容。

除《尚书》所记,周礼中关于以木铎形式公示法令的记载较多,据《周礼·地官司徒》载:

乡师之职,各掌其所治乡之教,而听其治。……凡四时之征令有常者,以木铎徇于市朝。

这里“乡师之职”有一项就是“凡四时之征令有常者,以木铎徇于市朝”,即凡四季当定期宣布的法令,就在众人聚集的地方边走边摇动木铎宣布。

类似的还有前文所论的小宰,《周礼·天官冢宰》载:

小宰之职,掌建邦之宫刑,以治王宫之政令。……岁终,则令群吏致事。正岁,帅治官之属而观治象之法,徇以木铎,曰:“不用法者,国有常刑。”

除小宰,大宰也可行使此职能,《周礼注疏》卷二谓:

大宰之职,掌建邦之六典,以佐王治邦国。

贾公彦疏:“大宰以正月朔日,布王治之事於天下,至正岁,又书而县于象魏,振木铎以徇之,使万民观焉。”可见大宰可将王治之事以木铎宣之于万民。

小司徒亦可以木铎宣示法制,《周礼·地官司徒》谓:

小司徒之职,掌建邦之教法,以稽国中及四郊都鄙之夫家九比之数,以辨其贵贱、老幼、废疾。……正岁,则帅其属而观教法之象,徇以木铎曰:“不用法者,国有常刑。”令群吏宪禁令,修法纠职,以待邦治。

此处小司徒之所以徇以木铎,郑玄解释说:“谓观教象之时,恐阍人杂合,不听用其教,而徇行振以木铎,使静听之。”因此木铎的作用实际是提醒民众专注于法令的宣教。

具有同样职责的还有小司寇,《周礼·秋官司寇》谓:

小司寇之职,掌外朝之政,以致万民而询焉。……岁终,则令群士计狱弊讼,登中于天府。正岁,帅其属而观刑象,令以木铎曰:“不用法者,国用常刑。”

士师也有木铎宣法之职,《周礼·秋官司寇第五》谓:

士师之职,掌国之五禁之法,以左右刑罚,一曰宫禁,二曰官禁,三曰国禁,四曰野禁,五曰军禁,皆以木铎徇之于朝,书而县于门闾。

司烜氏可以木铎修火禁于众,如《周礼·秋官司寇》载:

司烜氏,掌以夫遂取明火于日,以鉴取明水于月,以共祭祀之明齍、明烛,共明水。凡邦之大事,共坟烛、庭燎。中春,以木铎修火禁于国中。军旅,修火禁。

司烜氏是掌管取火的官员,郑玄谓:“司煊氏,仲春以木铎修火禁于国中,为季春将出火也。”司烜氏在仲春与军中有事时,在国都中摇动木铎告诫人们严格遵守有关用火的禁令。

宫正以木铎修火禁与司烜氏颇为类似,《周礼注疏》卷三谓:

(宫正)春秋以木铎修火禁。凡邦之事跸宫中庙中,则执烛。

此处郑玄释注曰:“春,谓季春。秋,谓季秋。二时火星出入之时。以木铎警众,使脩火禁也。”也就是说到了春天和秋天,宫正在王宫中用木铎宣传公布防火的禁令。

可见,司煊氏与宫正的职责都与火有关,一为取火一为防火,而且掌管火禁的范围有所不同,宫正掌王宫之火禁,司煊氏则掌国中与军旅之火禁。

对于木铎宣法的作用,明代邱浚《大学衍义补》卷一百二以为:

违乎禁则入于刑,入于刑则犯于法,犯于法则加以罚焉。然非徇之以木铎、书之于门闾,则蚩蚩蠢蠢之民何以知其为禁而不犯哉?故以木铎徇之于朝,使之内有所闻,以书而悬于门闾,使之外有所见闻,见于耳目之间,警省于心思之内,知所禁忌而不犯刑法,所谓五禁之法左右乎刑罚,岂不然哉?

邱氏认为法律只有公布之后,民众才知某事可为某事不可为,不至误犯刑律。邱浚《大学衍义补》卷一百七进一步言道:

布之象魏,使有目者所共睹,欲其接于目而谨于身;令之木铎,使有耳者所共闻,欲其入于耳而警于心。……所以通于天下之众,则是先王之制刑定罪,惟恐愚民不知而误入之而为之宣布者如此。

即宣法可使民众目睹,接于目而修其身,木铎宣法使民众耳有所闻,可使民众入于耳而警其心,如此通过耳闻目睹,使民众明悉法律,检点得失,方可达到置刑措而不用的目的。

与前述中国早期法令公布形式不同,木铎主要是成文法令制定颁布之后,由特定的官员通过木铎的形式向民众进行口头宣讲,类似于今天的普法宣传。往往在宪刑、悬法之后,都伴有“木铎徇之”的表述。值得一提的是,这种宣读法律的方式也为后世所效法。据《汉书·黄霸传》载:“时上垂意于治,数下恩泽诏书,吏不奉宣。太守霸为选择良吏,分部宣布诏令,令民咸知上。”《贾山传》谓:“臣闻山东吏布诏令,民虽老羸癃疾,扶杖而往听之。”可见周礼所记木铎宣法绝非后人杜撰捏造之制。

由于殷周时期文教不发达,法令即使在制定之后进行公开,但普通民众由于知识所限,仍无法了解法令的基本内容,因而,通过木铎宣法的形式,将王朝政令推广至民间,使上情下达就显得尤为重要。

余论

中国古代法律公布的形式包括诰、宪刑与悬法,其中诰是比较古老的法律公布形式,在尚书中记载颇多,从现有可考史料来看,殷商时期就有了以诰的形式发布法律的记载;宪刑其可以追溯到西周,也是殷周法律公布的一种重要形式;悬法是今人较为熟悉的法律公布方式,学界的成文法之争也多围绕悬法所展开。除了上述三种法律公布形式之外,在重要法令制定之后,往往政府会派专员在各地以木铎的形式进行晓示谕众,这也是古代法律公布的一大特色,因为古代社会信息闭塞,成文法律制定之后,离都城较远地方就可能无从得知法律内容,木铎宣法,使王朝之法律达于郊野,既加强了对地方的控制,又使民众行为有所归依,减少了地方官员任意出入人罪的机率。