出土秦汉户籍简的类别及登记内容的演变

王彦辉

(东北师范大学历史文化学院,吉林长春130024)

随着湖南里耶、长沙东牌楼、长沙走马楼户籍简的发现与公布,围绕秦汉户籍制度的研究成为近年来秦汉史研究的一大亮点。学者从秦汉户籍的格式、登记内容、乡与县正副本性质的判断及其与张家山汉简《户律》所载簿籍类别的对应关系等方面进行了有益的探讨,使以往的一些模糊认识变得逐渐清晰起来。但学界在追求秦汉户籍书写格式及登记内容一致性的同时,也有抹杀几百年间前后变化的差异性的嫌疑,从而可能使复杂的历史问题简单化了。

一、“初令男子书年”

讨论秦汉户籍问题缘起于居延汉简的发现,由于对居延汉简中的簿籍类别及其性质经历了一个漫长的认识过程,尤其是近年来涉及户籍问题的简牍陆续刊布,都使早年的一些论断距离真实渐行渐远。里耶户籍简、东牌楼户籍残简、走马楼孙吴简等为我们提供了观察的实物,有关秦汉户籍的类型、登记格式及内容等看起来似乎不再成为问题,其实许多历史疑团并没有因此而烟消云散。

对居延汉简的研究发端于劳榦在1943年出版的石印本《居延汉简考释·释文之部》,最初,人们对其中的名籍类简牍只是进行归类研究,讨论较多的不过为候长礼忠简和隧长徐宗简的性质而已,虽然在概念的使用上时常将名籍与文献中的名数混同,但并没有将之简单地认定为一般意义上的户籍。由于睡虎地秦简透露出更多的户籍登记内容,于是学界在讨论户籍制度时开始正式使用“户籍”这一概念,并结合此前发现的简牍资料概括了户籍登记的内容。比如于豪亮先生为《中国大百科全书》撰写的“户籍”词条就指出:“户籍的内容,包括每户男女人口、姓名、年龄、籍贯、身份、相貌、财富情况等。”①孙毓堂主编:《中国大百科全书·中国历史·秦汉史》,中国大百科全书出版社1986年版,第77页。高敏先生在《秦汉的户籍制度》一文中也认为“秦的户籍登记,约有户主姓名、身份、年龄、籍贯、身体特征、祖宗三代出身情况以及家内人员与财产类别等项内容,也可能还有身高的记录”。②高敏:《秦汉的户籍制度》,《求索》,1987年第1期,第75页。后收录《秦汉史探讨》,中州古籍出版社1998年版。很显然,这是把不同用途的簿籍及法律文书的相关内容归纳概括的结论。至于当时的户籍内容是否如上所述,因为缺少户籍原件的印证只能存疑待考。

走马楼孙吴简以及里耶户籍简都属于县乡两级政府存档的户籍原件,这就为我们认识秦汉户籍的登录格式及内容提供了丰富的素材。关于户籍中是否登记户主及家庭人口的年龄,以往并没有户籍实物的直接证据,孙吴户籍简中无论是“凡口若干”还是“右某家口食”的人口统计,一般是要录入年龄的,而里耶户籍简则不见有年龄方面的记载,对此,学界看法不一。或以为“里耶‘户籍简’并非秦朝正规的户籍原样,而是一种统一该地区后即时性的以户为单位的各类人口 (男女丁壮老弱)分类登记表”;③刘敏:《关于里耶秦“户籍”档案简的几点臆测》,《历史档案》,2008年第4期,第34页。或注意到这批户籍简中完全没有年龄、身高、肤色形貌和财产记录,但并未展开讨论,仅仅做出秦汉时期存在户籍以外的专门簿籍等推测。④黎明钊:《里耶秦简:户籍档案的探讨》,《中国史研究》,2009年第3期,第5-22页。很显然,这是受到居延等地简牍中各种符传类文书簿籍所见肤色形貌、财产记录而形成的传统认识的影响,即认为户籍中一般应有年龄、身高、肤色形貌等项内容的记载。张荣强则突破了这种传统遮障,在考察了木牍所分五栏登记的家庭人口的身份后,将这批户籍简的著录格式即第一栏为壮男,第二栏为壮女,第三栏为小男,第四栏为小女,第五栏为老男、老女并及伍长之类的备注项目,与《商君书·去强》篇倡导的“强国知十三数”—— “壮男壮女之数、老弱之数”等联系起来思考,指出“这种著录方式与商鞅变法后秦国户口统计的口径基本一致”。⑤张荣强:《湖南里耶所出“秦代迁陵县南阳里户版”研究》,《北京师范大学学报》,2008年第4期,第71页。这一视角很有启发性,即把里耶户籍简的书写内容置于秦的历史发展进程中去认识,而不是先在性地预设户籍所应反映的内容。其所隐含的意义在于秦户籍的著录内容本身,也应当有一个发展演变的过程。

就秦及汉初而言,除里耶户籍简之外还没有见到当时的户籍原件,因此,是否登录年龄、肤色、财产等无非是依据其他簿籍文书所做的推理式探索。一般认为,秦国的户籍制度草创于秦献公十年(前375)的“为户籍相伍”,具体著录格式及内容并无明确反映。和年龄问题相关的记载唯有《商君书·境内》篇的“四境之内,丈夫女子皆有名于上,生者著,死者削”。⑥商鞅撰,高亨注译:《商君书》卷一九《境内》,中华书局1974年版,第146页。亦不见有后世在案比基础上每年编制户籍时所录户人某年多少、妻某年多少等相关信息。

其实,大家都注意到秦王政十六年 (前231) “初令男子书年”⑦《史记》卷六《秦始皇本纪》,中华书局1959年版,第232页。的记载,于豪亮就指出这就“补充了旧有的户籍制度”,言外之意是说此前的户籍并不登录户主及家属的年龄,但对这个“书年”是书于户籍还是书于其他簿籍,由于资料的限制并未做出回答。对于“初令男子书年”之“初”的含义,杨振红曾在《汉代算车、船、缗钱制度新考——以〈史记·平准书〉为中心》一文中做过详细考察,指出《史记》、《汉书》在记载有关制度时所使用的“初”,基本都是“初次”、“初创”的意思。⑧杨振红:《汉代算车、船、缗钱制度新考——以〈史记·平准书〉为中心》,《文史》,第81辑,中华书局2007年版,第45页。这就从司马迁使用概念的严谨性上进一步证实秦王政十六年以前,秦的户籍原本就是不著录年龄的,不过“生者著,死者削”而已,其著录格式或许就是《商君书·去强》篇的“壮男壮女之数、老弱之数”,实物样式即或张荣强所考之里耶户籍简亦未可知。

对于出土于原迁陵县旧治北护城壕的户籍简牍的年代,陈絜推测“里耶归入秦国版图的时间,大致应该在秦王政十九年之前。而里耶‘户籍简’的编制年代,或应与之相近”。⑨陈絜:《里耶“户籍简”与战国末期的基层社会》,《历史研究》,2009年第5期,第26页。如果这个判断大体不误,则许多疑问似可获得合理的解读,即里耶户籍简的著录沿袭的是秦献公创制户籍制度以来的旧制,登记内容并不包括年龄、财产之类的内容。秦王政十六年随着对关东六国疆土的蚕食和分割包围,大规模的统一战争即将拉开序幕,需要翔实掌握秦民尤其是新兼并而来的六国臣民的应役年龄,因此始令男子“书年”。这一法令的颁行从睡虎地秦简的片言只字中也是可以得到互证的,按《编年记》载,秦王政十六年,“七月丁巳,公终,自占年”。①睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,中华书局1978年版,第7页。墓主喜于秦王政元年傅籍,是年十七岁,②对墓主喜傅籍时的实际年龄,历来有“十七周岁”、“十五周岁”等说法,张金光认为古人计龄本无所谓周岁、虚岁之分,推定墓主喜傅籍时的年龄为十七岁。参见杨剑虹:《秦制研究》,上海古籍出版社2004年版,第211-212页。另据杨剑虹考证,墓主喜并非楚人,则其“傅籍”与“自占”等行为遵循的当是秦制。参见杨剑虹:《秦简〈语书〉窥测——兼论〈编年纪〉作者不是楚人》,《江汉考古》,1992年第4期,第54-58页。此时已三十二岁,如按“生者著,死者削”的原则,其年龄本可据“生者著”进行推算,但因新法令的颁行,他还是需要重新“自占年”。

问题是,令男子书年,是书于户籍抑或书于其他簿籍呢?我们认为应当书于“年籍”,这在里耶一号古井出土的县廷文书中可以获得间接说明,③关于里耶文书简属县廷存档的文书,户籍简属乡部保存的户籍的意见,参见张荣强:《湖南里耶所出“秦代迁陵县南阳里户版”研究》,《北京师范大学学报》,2008年第4期,第68-80页。这批文书简有明确纪年的从秦王政二十五年 (前222)到秦二世二年 (前208),其中的简JI(16)9A面载:

(二)劾等十七户徙都乡,皆不移年籍。令曰:“移言。”今问之劾等徙□

(四)□□□,谒令都乡具问劾等年数,敢言之。④马怡:《里耶秦简选校》,中国社会科学院历史研究所学刊编委会编辑:《中国社会科学院历史研究所学刊》第四集,商务印书馆2007年版,第137页。

简文的大意是说,启陵乡所辖渚里十七户徙居都乡,未按规定移送年籍,都乡呈请县廷过问;县廷询问情况后回复说,启陵乡没有年籍,也不知这些居民的年龄,请都乡自行查问劾等的年龄。这段公文实际披露了两个问题:

一是按规定当时已开始编制年籍,否则都乡就不会向启陵乡索要年籍,但由于秦占领该地不久,有些工作尚未开展或因反复争夺而使档案遗失,致使启陵乡并不掌握辖区内住户的年籍。

二是自秦王政下令“书年”本就不书于户籍,而是书于年籍,启陵乡十七户居民迁居都乡,从“皆不移年籍”的问询口气来看,户籍已经随人移送,否则都乡不会单独索要年籍。按秦汉制度,百姓从甲地迁往乙地,必须把户籍等档案材料同时移送到迁居地,秦律《法律答问》设问云:“甲徙居,徙数谒吏,吏环,弗为更籍,今甲有耐、赀罪,问吏可 (何)论?耐以上,当赀二甲。”⑤睡虎地秦墓竹简整理小组:《睡虎地秦墓竹简》,第213-214页。即百姓徙居,必需移送百姓的“数”,“数”即“名数”,亦即户籍。睡虎地秦律的形成时间跨度很大,我们很难判断这段简文的时代,但《二年律令·户律》中已明确规定:“有移徙者,辄移户及年籍爵细徙所。”⑥张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》(释文修订本),文物出版社2006年版,第54页。即要求把户籍及“年籍爵细”一并移送到迁居地。

至此,我们似乎有理由说,秦自“初令男子书年”,就开始在名籍性质的户籍之外编制年籍,此即张家山汉简中提到的“年细籍”或“年籍爵细”,户籍和年籍由于性质和用途不同,两者最初就是分离的,这在张家山汉简中区分得很清楚。考虑到汉初律基本来自秦律,因此秦始皇时期的户籍制度也不会与汉初有太大差别。

二、“宅园户籍、年细籍”等簿籍分类

张家山汉简《户律》中有关乡、县两级政府编制和存档的各类民户的簿籍,包括如下数种:“民宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍”。对其中的“宅园户籍”,学界在理解上是存在一定分歧的。如高敏、朱绍侯、臧知非等人就推测,“宅园户籍”可能是每户所授田宅地的总数籍或者说住宅园圃的综合登记簿。①参见高敏:《从张家山汉简〈二年律令〉看西汉前期的土地制度——读〈张家山汉墓竹简〉札记之三》,《中国经济史研究》,2003年第3期,第143-147页;朱绍侯:《论汉代的名田 (受田)制及其破坏》,《河南大学学报》,2004年第1期,第35-40页;臧知非:《秦汉“傅籍”制度与社会结构的变迁——以张家山汉简〈二年律令〉为中心》,《人文杂志》,2005年第1期,第112-118页。张金光为证成秦及汉初在国家授田制下户籍中要记录所受田数,依《云梦龙岗6号秦墓及出土简牍》所释“田及为言作(诈)伪宅田籍皆坐臧 (赃),与盗□”的律文,认为《户律》中的“宅园户籍”之“园”即“园田”,亦即“田”。“宅园户籍”即“宅田户籍”,亦即“田宅户籍”。②张金光:《秦制研究》,第786页。按:中华书局2001年版《龙岗秦简》已在校证部分将“宅田籍”之“宅”修订为“写”,“诈伪写田籍”即欺骗或假造田籍。张金光把“宅园户籍”之“宅园”改为“宅田”属改字解经,这样做虽然有利于贯通作者对秦汉制度的理解,但对简文的释读却有背离原意之嫌。杨振红认为汉初的户籍其实并非指某一种簿籍,而是由“民宅园户籍”、“年细籍”、“田比地籍”、“田命籍”、“田租籍”等五个“子簿籍”构成的。③杨振红:《龙岗秦简诸“田”、“租”简释义补正》,卜宪群、杨振红主编:《简帛研究二○○四》,广西师范大学出版社2006年版,第85页。张荣强注意到战国以来官府掌握的主要簿籍就有户籍、田籍两大类,并引《管子·禁藏》所论“户籍田结者,所以知贫富之不訾也”一句为证,认为汉代的“户籍”有广义和狭义之别,“狭义的户籍就是指‘宅园户籍’;广义的户籍,则还应包括‘年细籍’在内”,而“田比地籍、田命籍、田租籍”则属于田籍之列。④张荣强:《〈前秦建元籍〉与汉唐间籍帐制度的变化》,《历史研究》,2009年第3期,第33页。

从以上所列诸位专家学者的观点来看,对“宅园户籍”的认识在思路上逐渐由最初的笼统定论向综合分析深入,其中,杨振红和张荣强的意见是值得引起学界重视的。我们认为,汉初的“户籍”确实存在广义和狭义的区别,但与张荣强的结论略有不同,而是认为广义的“户籍”包括宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍,狭义的“户籍”单指“宅园户籍”。对此,可略作以下分析。

“户籍”一词在秦汉传世文献仅一见,载于《史记·秦始皇本纪》所附秦纪部分,其文曰:“献公立七年,初行为市。十年,为户籍相伍。”⑤《史记》卷六《秦始皇本纪》,第289页。学界在述及秦国创建户籍制度时一般都引以为据,并在一般性的登记居民户口簿册的意义上引用之,并不对此做出应有的解释。其实,这里的“户籍”还不能作为名词概念来理解,而把“为”训为“造”、“治”之类的编制义项。结合“为户籍相伍”的句式分析,句首的“为”乃“使也”之义,“户籍”即《管子》书中的“户籍田结”之“户籍”。唐代尹知章注“户籍”云:“谓每户置籍,每田结其多少。”⑥尹知章注,戴望校正:《管子校正》,《诸子集成》第5册,上海书店1986年版,第292页。《管子》一书的成书年代尚存争议,但一般认为书中的大多数篇章反映的是战国后期的史事,如此则知其时的有关民户的簿籍已非“户籍”一种。秦献公时代的簿籍除“户籍”之外是否还有其他,目前我们不得而知,但“为户籍相伍”的句式还是告诉我们,其大意无非是使每户置籍,建立五家组织。

进一步说,秦汉文献中使用的“户籍”之“户”与“籍”,还没有固定为名词意义的整词,“籍”可以是一种,也可以是数种。当时,表示居民户口簿册的概念是“名数”,这已经是一个常识性的问题,在此不拟一一举证。需要指出的是,人们在讨论秦汉户籍时往往将“名数”与“名籍”混同,认为这两个概念指的都是户籍,实质上两者虽有联系,但却存在较大差异。“名数”指的是登记居民户口及财产的簿籍,“名籍”则单纯指称人名册,⑦对“名籍”与“户籍”的区别,杜正胜做过讨论,认为“单一个人的身分资料曰‘名籍’,合户多人的身分资料称作‘户籍’。”并进而指出汉代的“各种版籍像宦籍、弟子籍和游士籍显然只登记个人的人事资料,属于名籍,又与记录全家人口的户籍不同”,而简牍所见《封守》公文格式、戍卒家属廪名籍和合家符传,严格说,都不是户籍。参见杜正胜:《编户齐民》,台湾联经出版事业股份有限公司1990年版,第1-9页。这在两汉文献中概莫能外,只是注家往往释“名籍”为“户籍”也,这不过是用后代的常识训释前制的做法罢了。这就说明,起码在秦及西汉初年,文献中出现的“户籍”这个概念一般都是在广义的意义上使用的。

“户”与“籍”合成一个名词,并且在单纯反映居民户口的狭义上的运用应当是西汉中期以后的事情,比如安徽天长纪庄西汉墓出土的木牍中就有题署为“户口簿”和“算簿”的用法,纪庄汉墓的年代据杨振红考证当在汉武帝末年,即太初二年 (前103)至后元二年 (前87)之间。①杨振红:《纪庄汉牍再现秦汉社会风貌》,《中国社会科学报》,2012年1月9日,第5版。所出34枚木牍中编号M19:40—1A面横排隶书“户口簿”三字,内容为东阳县某年的户、口总数以及本年度与上一年度户口“少前”的情况,然后分列所辖6乡的户、口数。B面横排隶书“算簿”,内容为东阳县八月的“事算”、“复算”情况。②天长市文物管理所、天长市博物馆:《安徽天长西汉墓发掘简报》,《文物》,2006年第11期,第11、16页。金关汉简中有“户籍臧乡官者”、“户籍在官者”等的用法,东汉末曹操在击败袁绍后,领冀州牧,对崔琰说:“昨案户籍,可得三十万众,故为大州也”③《三国志·魏书》卷一二《崔琰传》,中华书局1959年版,第367-368页。等。就以上举例而论,当时的户口簿即可称为“户籍”,亦可称为“户口簿”。其后,“户籍”一词指的基本都是狭义的户籍。

从简牍资料论之,“户籍”或与此相当的概念在张家山汉简《户律》中凡三见,集中出现于户籍管理的法律规章之中,为讨论起见,按简号顺序抄录于次:

(1)恒以八月令乡部啬夫、吏、令史相襍案户籍,副臧 (藏)其廷。有移徙者,辄移户及年籍爵细徙所,并封。

(2)民宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍,谨副上县廷,皆以箧若匣盛,缄闭,以令若丞、官啬夫印封,独别为府,封府户。

(3)民欲先令相分田宅、奴婢、财物,乡部啬夫身听其令,皆参辨券书之,辄上如户籍。有争者,以券书从事;无券书,勿听。所分田宅,不为户,得有之,至八月书户,留难先令,弗为券书,罚金一两。④张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,第54页。

据所列简文可知,以上的“户籍”有的指狭义的户籍,有的指广义的户籍,而广义的“户籍”包含的簿籍种类也不完全一致。例 (1)是对每年八月案比时关于乡部更定户籍的具体规定,乡部要对一年中管内的人口增减和户籍变动情况进行审核,并将校核后的“户籍”副本上报县廷。按制度规定,如果辖内民户迁移外地,乡部要把“户及年籍爵细”移送到迁徙地,这个“户”指的应当是例 (2)的“宅园户籍”,但“宅园”属于不动产,所以移送的“户”或许只抄送其中的一部分内容,诸如人口、奴婢、牲畜等。“年籍爵细”即年细籍,亦即里耶秦简中的“年籍”。在此,“户”与年细籍并列,说明户主及家庭人口的年龄仍然另行造册,当是沿袭秦制而来。据此,张荣强所谓广义的户籍中包括宅园户籍和年细籍,无疑是有道理的。一般而论,每年的案比和“襍案户籍”主要涉及人口调查,由乡部负责,并不涉及田地的丈量和田籍的编制,但是,在“每户置籍”的意义上把广义的户籍限定为宅园户籍和年细籍,这在“户籍”的内涵上又似乎显得有些褊狭。

例 (2)是对县廷存档的由乡部呈报的民户之各类户籍在管理和使用上做出的具体规定,考虑到每年上计时是以县为统计的最小单元,因此要求乡部上报的户籍副本应当是各种簿籍的全部。其中,除“宅园户籍”再无另外的可能是户口登记的簿籍名目,所以,这个“宅园户籍”最有可能是接近于一般意义的户籍,也就是张荣强所说的狭义的户籍。

例 (3)是对民户立遗嘱及其后续问题处理的有关规定,要求乡啬夫在百姓立遗嘱时要亲自到场,并将遗嘱“参辨券书之,辄上如户籍”。张荣强结合2006年吐鲁番新出《前秦建元二十年籍》中缀于新登录人口后面的“新上”注记以及唐代法律用语“登录上籍”等用法,认为这个“上如户籍”就是“写入、登录户籍”的意思,⑤参见张荣强:《孙吴简中的户籍文书》,《历史研究》,2006年第4期,第3-20页;张荣强:《〈前秦建元籍〉与汉唐间籍帐制度的变化》,《历史研究》,2009年第3期,第21页。这个说法可备一说。如果将遗嘱内容写入或登录于户籍,这个户籍只能是张荣强所说的狭义的“宅园户籍”,而不可能是包括年细籍等在内的广义的户籍。但从律文的上下文义来看,这个说法是存在明显漏洞的。一是《户律》所载簿籍种类除宅园户籍、年细籍之外,还包括田比地籍、田命籍、田租籍等,通过遗嘱分得的田地按理只能登录于田籍,而不会是“宅园户籍”。二是户主立遗嘱并不代表其马上死亡,遗嘱要待立遗嘱人死亡后才能法律生效,这又从何谈得上“辄上如户籍”,即立刻写入或登录于狭义的户籍呢?至于“所分田宅,不为户,得有之,至八月书户”云云,在于按法律规定立户才是合法占有土地的前提,所分之田只能到八月立户之时才能登记于遗嘱继承人的名下,这并不能作为将遗嘱内容写入或登录于户籍的内证。三是假如不把遗嘱像户籍一样上报县廷,“有争者,以券书从事”又根据什么解决可能发生的财产纠纷呢?其实“以券书从事”一句已经内证了遗嘱是要呈报到县廷的,后文的“留难先令”即不上报遗嘱副本,或“弗为券书”都是要受到罚金惩处的,这也证明遗嘱是要呈送县廷的。进一步说,秦汉时期在地方实行的是二级司法制度,即郡府与县廷才有审判和断案的权限,乡部最多在解决民事纠纷时拥有调解权和调查取证权,最后对“有争者”的处理是要在县廷解决的,如果县廷没有乡部呈送的遗嘱副本,又何以谈得上“以券书从事”呢?

综合上述,我们认为,“辄上如户籍”就是把遗嘱如户籍一样呈报到县廷,而且这个“户籍”的含义是包括宅园户籍、年细籍、田比地籍、田命籍、田租籍在内的,待立遗嘱人死后,乡部再于当年的八月或次年的八月将遗嘱分配的内容分别登记于各遗嘱继承人的名下。这个“上如户籍”的户籍也不会单指宅园户籍或宅园户籍与年细籍,而是指乡部呈报到县廷的各种簿籍的全部。为此,杨振红所论“汉初的户籍其实并非指某一种簿籍”的说法是有其合理性的。

三、民相分予奴婢、马牛羊、它财物“辄为定籍”

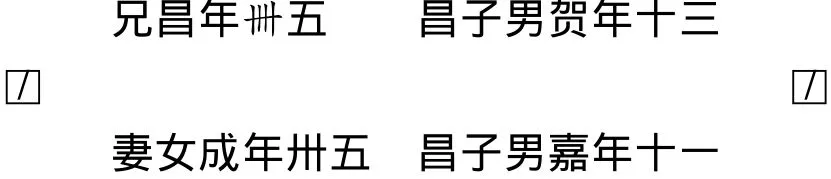

战国以来,“户籍”乃“每户置籍”,即以户为单位编制各种用途的簿籍,这是广义上的户籍。户主之“名县爵里”、家口、奴婢等登录于狭义的户籍,汉律称之为“宅园户籍”,唯户主及家口的年龄书于“年细籍”,这是秦及汉初不同于后代的地方。至于“宅园户籍”登记哪些内容?特别是土地是否录入?在学界一直是一个悬而未决的问题。张家山汉简面世之前,学者基本都是在宽泛的层面上使用“户籍”概念,同时考虑到“訾算”的因素,一般都认为秦汉的户籍需要具录家口、年龄、财产类别等,至于是否列入田地大都持以谨慎的态度。居延汉简所见礼忠简和徐宗简是载有田地的,如:

简1. 候长觻得广昌里公乘礼忠年卅

小奴二人直三万 用马五匹直二万 宅一区万

大婢一人二万 牛车二两直四千 田五顷五万

轺车二乘直万 服牛二六千 ●凡訾直十五万 37.35

妻宅一区直三千

子男一人 田五十亩直五千

男同产二人 用牛二直五千

女同产二人24.1B①谢桂华、李均明、朱国焯:《居延汉简释文合校》,文物出版社1987年版,第61、34页。徐宗简的习字部分据永田英正的考证结论删改,参见[日]永田英正著,张学锋译:《居延汉简研究》下,广西师范大学出版社2007年版,第423页。

但长期以来中外学者对这两枚简的性质一直存在不同认识,陈槃在《由汉简中之军吏名籍说起》一文认为是军吏的户籍,平中苓次在《居延汉简与汉代的财产税》中断定为财产税和人头税的申报书,宇都宫清吉将之视为一种财产簿,永田英正认为应该是边境吏卒的家庭、财产档案一类的东西,属于不同用途的军吏名籍。②以上参见[日]永田英正:《居延汉简研究》下,第416-436页。近年来,汪桂海认为以往学者把礼忠简和徐宗简揭示的内容认定为户籍簿或财产簿是不正确的,“而是登记边塞亭长、隧长以上官吏的功劳、资历及其家属、赀产等情况的簿书”,即“累重訾直官簿”。③汪桂海:《汉简丛考 (一)》,李学勤、谢桂华主编:《简帛研究2001》,广西师范大学出版社2001年版,第382-384页。嗣后,李天虹在《居延汉简簿籍分类研究》中亦将之列入“累重訾直簿”一类簿书之下。④李天虹:《居延汉简簿籍分类研究》,科学出版社2003年版,第149页。我们的看法是,这种从文书分类角度得出的结论是应当引起重视的,即使这类官吏簿书的登录格式和内容与民间的户籍类同,也不能用西汉中后期的簿籍实物推演汉初的制度,学界对一些问题的研究之所以争议不休,就是往往把秦汉或汉代作为一个考察单元进行整体认识的结果,而无视秦汉长达四百年之久的历史变迁。

《二年律令》为解决汉初户籍问题提供了珍贵的资料,学界又围绕秦汉户籍的格式、内容等展开了讨论。其中,张荣强的研究是值得重视的,他从孙吴户籍简入手,系统考察了湖南里耶的秦代户版、前秦建元二十年籍等,对汉唐间籍帐制度的变化提出了许多宝贵的意见。在对“宅园户籍”的考察中,他一方面认识到“唐代的户籍与汉代不同,是‘户口簿’与‘地籍’合一”,言外之意是说汉初的户籍“户口簿”与“地籍”是分离的;另一方面又将“上如户籍”的“上”训为“登入”、“上籍”,“如”训为“往也”,引申为“入”,认为“从张家山汉简看,汉代初年仍在以爵位名田宅,田宅登入户籍是应有之义”,而且按他在注中的提示,这个户籍指的就是“宅园户籍”。①张荣强:《孙吴简中的户籍文书》,《历史研究》,2006年第4期,第5页。他在随后作品中又进一步明确说“‘上如户籍’实际就是将分得的田宅、奴婢等物登记入户籍”,“‘所分田宅……至八月书户’云云,就是说民众所分田宅财产,只有等到造籍时才能反映到户籍上”,②张荣强:《〈前秦建元籍〉与汉唐间籍帐制度的变化》,《历史研究》,2009年第3期,第21页。并以居延所出礼忠简、徐宗简为证。这虽不失为一种新的视角,但在逻辑上却是矛盾的,因为他也看到了《户律》中户籍 (即使是他认可的广义的户籍,也不过宅园户籍与年细籍而已)与地籍是分离的,则户籍中不该有田地方面的记录,而礼忠简、徐宗简以及《前秦建元籍》等户籍中却有“田宅”等项内容,③按:荣新江认为前秦户籍的标准形态,是“没有田地和奴婢的具体登记,但有相关买卖的记载”。参见荣新江:《吐鲁番新出〈前秦建元二十年籍〉研究》,《中华文史论丛》(总第八十八辑),2007年第4期,第21页。张荣强通过校勘认为《前秦建元籍》第三栏登录的实际是每户的主要财产,包括奴婢、田地等,详见张荣强:《〈前秦建元籍〉与汉唐间籍帐制度的变化》,《历史研究》,2009年第3期,第19-22页。这就使他陷入了逻辑上的两难境地,最后他以后代制度推导前制,还是选择了田宅入户籍的结论。

笔者曾在概述秦汉时期的簿籍类别时认为:“‘宅园户籍’应是民户的家庭人口、奴婢以及房屋、家畜等除土地以外的所有财产的总籍。”而且,其中不包括土地。④参见王彦辉:《张家山汉简〈二年律令〉与汉代社会研究》,中华书局2010年版,第7页。尽管在概念的使用上显得极不准确,但当时的认识还是大体不误的。遗憾的是,后来在讨论“訾算”问题时对田地是否入户籍又产生了动摇,认为汉初“宅园户籍”之外不存在单独登记家庭赀产的簿籍,“据此,‘宅园户籍’记录的赀产内容,依民间自行处分财产的规定来说,应当包括田宅、奴婢、马牛羊和其它财物。”⑤参见王彦辉:《论汉代的“訾算”与“以訾征赋”》,《中国史研究》,2012年第1期,第70页。如今,我们还是坚持前说,即“宅园户籍”之中不登记田地,并具体申论如下:

从《户律》的有关法律规定来说,“宅园户籍”不计入田地。《户律》规范财产与户籍关系的律条有两处,一是前引之民间通过遗嘱处分家庭财产时,乡部要“参辨券书之,辄上如户籍”,其中涉及田宅、奴婢、财物;二是对民间经常性的析产行为做出如下规定:“民大父母、父母、子、孙、同产、同产子,欲相分予奴婢、马牛羊、它财物者,皆许之,辄为定籍。”⑥张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,第55页。我们以往认为“宅园户籍”中需要登记田地,主要惑于遗嘱继承时“田宅”要“上如户籍”。正如前述,这个“上如户籍”是要求乡部把券书如同其他簿籍一样上呈到县廷。汉代的继承制度主要分为身份继承和财产继承两大类,其中,财产继承附属于身份继承,又可分为法定继承和遗嘱继承两种形式,国家对民间通过遗嘱形式预定财产的转移与分割同样赋予法律效力。因此,户主或实际掌握家庭财产权的尊长临终前可以通过遗嘱处分田宅、奴婢等,这和法定继承所规定的田宅转移与分割的道理是一样的。比如爵位继承或户主继承的同时,也就继承或分割了家庭财产,其余诸如寡妻“不当为户后,而欲为户以受杀田宅,许以庶人予田宅”;“女子为户毋后而出嫁者,令夫以妻田宅盈其田宅”⑦张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,第61页。等,这是通过遗嘱继承分配田宅、财物的法律根据。尽管如此,并不代表田地登记于“宅园户籍”,而是到遗嘱生效时,“宅”入户籍,“田”入地籍,如果田地也登录于户籍,我们所说的狭义的户籍就没有必要称之为“宅园户籍”了,干脆称为“宅田户籍”或“田宅户籍”更加符合“制名以指实”的名实关系原则。何况“田宅”是当时的习惯称谓,而“宅园”的使用频率并不高。

我们作如上理解,还在于国家对民间经常性的析产行为的法律规范中不包括田宅。近年来,随着银雀山汉简、睡虎地秦简、张家山汉简等简牍资料的公布,学界普遍认可战国时期的土地制度为国家授田制。另据高祖五年诏书和《二年律令》的有关规定,汉初还在一定程度上继续推行国家授田制,虽然实际中土地所有权的界限已经比较模糊,但在法律规范上还没有把土地视为百姓的私产,因此对土地买卖做出了许多限制规定。为此,在遗嘱继承之外,法律允许的经常性析产范围不过是田地之外的“奴婢、马牛羊、它财物”而已。由于当时存在依据财产划分户等的做法,属于计赀范围的家庭财产都要登录于户籍,所以,对民间相分予的财产要求“辄为定籍”,即登录于“宅园户籍”。据此而论,汉初的计赀依据也主要是“宅园户籍”,范围大致就是律文提到的宅园、奴婢、马牛羊和它财物,这和秦简《封诊式·封守》所见查封“某里士五 (伍)甲家室、妻、子、臣妾、衣器、畜产”的内容大体一致。由此言之,汉初的户籍特点是人口与财产的合籍,在“宅园户籍”之外似乎不存在财产簿一类的簿籍。

秦及汉初推行国家授田制,对民户的生产和生活实行严格的监管,笔者在一篇小文中曾论及当时国家在乡里设置两套平行的管理机构——乡部和田部,乡部系统的吏员主要有乡啬夫、乡佐 (乡级)、里典 (里);田部系统主要有田啬夫、田佐 (乡级)、田典 (里);在户籍编制和管理方面,大体分工是乡部负责宅园户籍和年细籍,田部负责田比地籍、田命籍、田租籍等。①参见王彦辉:《田啬夫、田典考释——对秦及汉初设置两套基层管理机构的一点思考》,《东北师大学报》,2010年第3期,第49-55页。其中的某些环节尽管存在推测的成分,但乡部和田部的并存还是大体成立的,如此,则乡部主邑中事务,田部主邑外事务,根据分管工作的侧重而编制不同种类的簿籍,这在分工与负荷上也是可以接受的。所以,从一定意义上说田地入地籍而不入户籍也是由乡部和田部的并存造成的,这种户籍类别和登记内容的特征,也从一个侧面反映出当时土地私有权还没有从国家地权中独立出来。

四、余论

目前,能够确定为秦汉时期的户籍实物发现得还比较少,可以供我们考察的资料不过是一种点状的存在样态,点与点之间缺少太多的环节,所以,我们只能对这一时期的户籍类别和登记内容做些推测性质的探讨。

据文献记载,汉代实行计赀和户等划分的制度,无论田地是否登录户籍,奴婢、马牛羊等主要财产在官府编制的簿籍中是不可或缺的登记项目。据张家山汉简《户律》的规定,“宅园户籍”登录的内容包括户主及其家属、宅园、奴婢、马牛羊等。汉武帝以后,国家的各种制度多所改动,户籍的格式及内容发生了哪些变化,目前还无法回答。但从属于汉中期以后的残简中还是有迹可循的,如罗布淖尔L27简的“里公乘史隆家属畜产衣器物籍”②中央研究院历史语言研究所简牍整理小组编:《居延汉简补编》,文渊企业有限公司1998年版,第232页。即其一例,文书称“籍”不称“簿”,与张家山汉简一致,登记的内容包括家属、畜产、衣器等,与“宅园户籍”大体一致。只是这个题名究竟是户籍性质或是财产簿性质,由于缺少其他佐证还不便定夺。总之,汉初的户籍特点属于户口簿与财产簿的合籍,但令我们困惑的是里耶户籍简除了奴婢外却不见有其他财产的记录,其中的一些缺项如户口的年龄问题,是可以用这批户籍简编制于“初令男子书年”之前来解释,但何以没有奴婢以外的财产登记暂时还无法获得合理的说明。一种可能是秦代还没有实行财产登记制度,奴婢是作为家庭人口入籍的,秦简《封守》毕竟不是户籍,其所查封的对象属于因罪没入,即《二年律令·收律》所言:“罪人完城旦舂、鬼薪以上,及坐奸府 (腐)者,皆收其妻、子、财、田宅”,③张家山二四七号汉墓竹简整理小组:《张家山汉墓竹简》,第32页。按律查封的对象并不能反映户籍登记的实际。另一种可能是秦占领迁陵县不久,户籍登记事宜刚刚展开,除了按秦国户籍格式登记人口外,财产的自占、核实还没有进行。

秦始皇下令“书年”以后,户主及家口的年龄录入“年籍”,即“年细籍”与“宅园户籍”并行,至于男子以外家口的年龄开始书于年籍,是此后不久的要求抑或是汉初制度,目前不得而知。但可以确定的是至迟到汉武帝以后,宅园户籍就和年细籍合二为一了。比如敦煌悬泉汉简有简文曰:“骊轩武都里户人大女高者君,自实占家当乘物□。□□年廿七,次女□□□□□…… (V1210③:96)”,①胡平生、张德芳:《敦煌悬泉汉简释粹》,上海古籍出版社2001年版,第61页。户人为大女高者君,说明户主是一般民户,所占家赀为“家当乘物□”,“自实占”的内容还包括“□□年廿七,次女□□□□□”等家属与户主的关系和年龄。按汉制,人口年龄、财产都采取“自占”的方式予以登记,所谓“民皆自占年”、“各以其物自占”是也。尽管该简还无法断定是否为户籍的标准书写格式,但起码说明家口年龄和“家当乘物□”在户主自占时是写在一起的。

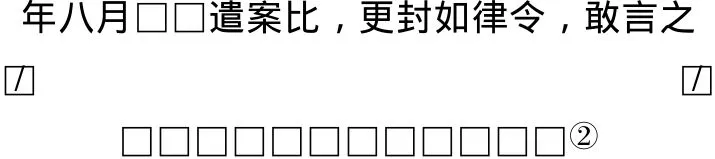

更令我们惊喜的是,新出肩水金关汉简73EJT3.3保存了一份户籍残简,简文的书写格式及内容如次:

这枚简前后残损过多,据残留文字难以判断其性质,但也和“卒家属廪名籍”的书写格式有别,即其在家属之后没有用谷多少的记录。值得注意的是按出土层位编号的简73EJT3.4有简文云:

简中的“案比”字样,说明以上内容是在每年八月进行的人口普查的基础上编制的簿籍,而“更封”云云,证明这类簿籍属于户口登记一类的簿籍。当然,“更封”的档案不会是73EJT3.3一份,遗憾的是只保留下来这一枚户籍简。以上举证虽然还不够充分,但汉初时的“宅园户籍”和“年细籍”至此已经合并当无异议,而且合并后的“户籍”已省却了“宅园”字样。如金关汉简73EJT9:35是一份官府发放的“传”,内容是:

其中的“户籍臧乡官者”,应该是发放“传”时需要调查的一项内容,过关用传调查的主要是持“传”人是否为“亡命”者,有无“官狱征事”之类,所以这个“户籍”只能是所谓狭义的户籍。

秦及汉初国家在乡里设置平行的两套管理机构乡部和田部,这或许和实行授田制紧密联系在一起,即国家不仅高度重视乡里秩序的整治,而且对农业生产过程也实行严密的控制。有迹象表明,汉武帝以后,大规模的国家授田工作基本废止,国家开始退出对农业生产过程的直接干预,重点转移到“案比”和征收赋税之上,乡里职事从简,田部省置,职事并入乡部及里吏。在这种情况下,作为地籍的田比地籍、田命籍、田租籍是否合并,或者说是否同时登入户籍,我们还不敢妄测,居延的礼忠简和徐宗简属于隧长以上官吏的资历及其家属、赀产等情况的簿书,自然和民户的户籍有别,但也应当有其相同的地方。另外,也有学者猜测秦汉时期在户籍之外,还应当有财产簿一类的户赀簿,一如吐鲁番所出之北凉的“赀簿”。④参见朱雷:《吐鲁番出土北凉赀簿考释》,《武汉大学学报》,1980年第4期,第33-43页;王素:《吐鲁番出土北凉赀簿补说》,《文物》,1996年第7期,第75-77页。正如前文所述,西汉初年人口和财产是混记于“宅园户籍”的,西汉中期以后即使户赀簿与户籍脱离,其书写格式及内容如何,时下仍然无法回答。如果要在已有的知识背景下作大胆的推测,我们更倾向于把前引之“里公乘史隆家属畜产衣器物籍”当做户赀簿看待,即在户籍与户赀簿中都需要登记家口,区别不过详略而已,如此,则居延礼忠简和徐宗简给我们带来

③ 甘肃简牍保护研究中心等编:《肩水金关汉简》下册,第104页。的困惑或可得到合理的说明。

总之,从秦汉以至于隋唐,簿籍的类别经历了一个由繁到简的过程,户籍的登录格式和内容也处在不断变化之中,因此,对秦汉时期户籍类别及内容的考察,不能用后代的户籍实物作反向推演,也不能用一种户籍的登录格式衡量现有的相关资料,否则,可能会使一些复杂的问题简单化,在对一些簿籍资料的性质判断上出现不该有的偏失。