政府间转移支付对国定扶贫县财政收入行为研究——基于592个国定扶贫县的实证分析

李 丹

(上海财经大学 公共经济与管理学院,上海 200433)

一、引言

进入2000 年之后,国家实施了西部大开发政策,同时实施《中国农村扶贫开发展纲要(2001-2010)》,开始进一步加大对国定扶贫县的扶持力度,其中加大对中西部地区转移支付已经成为主要手段之一。特别是2002年所得税分享体制改革之后,为均衡性转移支付提供了重要的资金支持,对贫困地区的转移支付规模也越来越大。据统计,国家对国定扶贫开发重点县的转移支付从2001年的608.35亿元增加到2009年的4473.02亿元,年均增长接近30%。面对如此大规模的转移支付,一些国定扶贫县选择甘愿“贫困”,甚至通过减少自有财政收入“做穷”自己,大量的转移支付被用作集体消费和贪污腐败,转移支付的效果大打折扣。而中央政府由于“鞭长莫及”,也很难清楚地方政府的作为。因此,有必要对这一特殊群体进行研究。否则,无论转移支付的规模有多大,扶贫县仍将改变不了贫穷落后的面貌。

近年来,学者们对转移支付的研究较多,但大多集中在转移支付的绩效上,而对国定扶贫县财政收入行为方面,目前还没有学者进行研究,这导致相关政策的制定与实施得不到来自经验研究的有力支持。因此,本文的创新点有以下几个方面:第一,文章首次以国定扶贫县财政转移支付为研究对象,克服了以往通过设置虚拟变量方法所带来的缺陷;第二,研究发现国定扶贫县每年可以得到大量的转移支付,这些转移支付势必会对国定扶贫县的预算约束及收入预期产生重要影响,这既可能产生“收入效应”,也可能产生“替代效应”,而不同的效应会直接影响转移支付的实施效果。同时,在分税制条件下,地方政府对不同税种的偏好并不相同,因此,有必要对地方政府的收入行为进行深入研究,为完善现行转移支付制度的激励作用提供经验支撑。

二、基于财政收入行为的文献综述

转移支付对地方财政收入行为的研究,主要围绕收入规模、收入结构、税负变化以及财政努力度几个方面进行研究。徐涛,杨荣(2009)实证分析了转移支付对省级财政收入的稳定效应。分析表明转移支付对省级财政收入的影响,在财政收入处于下降阶段时有较大的稳定效应,但是在财政收入处于上升阶段时仍然推动财政收入上升。贾俊雪等(2012)则以我国县级财政数据为基础,系统考察了政府间财政转移支付的税收激励作用及其在维护地方税收体系有效性方面的作用。研究表明,我国省级以下财政转移支付在税收激励方面并不成功,未能在促进县级地方税收收入增加以及维护县级地方税收体系方面发挥积极作用。

从财政努力度的角度来看,上级政府财政性转移支付的比例往往高出其应有的合理程度,这造成了它并没有给地方政府提供足够的刺激而过多依赖于上级政府的转移支付,从而降低其征集收入的积极性(Inman,1988,Stein,1994)。但这一点在理论上并未达成一致,实证检验亦缺少定论。基于理性收益最大化假说,Peterson(1997)指出,在地方支出给定的前提下,由于地方政府不能内部化征税成本,转移支付倾向于替代融资成本较高的地方税收,从而降低了财政努力。然而,这种负向关系在Garzon(1997)和Jaramillo(1999)的研究中未能得到证实;相反,他们发现,随着转移支付的增加,地方政府将更努力地征税。乔宝云等(2006)在财政分权的框架内建立了一个政府间转移支付与地方财政努力的简单模型,发现以税收返还和总量转移支付为主要内容的现行转移支付制度对刺激地方财政努力总体上来说并不成功,它抑制了地方财政的努力程度。刘勇政,赵建梅(2009)则在模型设置上加入了地方政府增加财政努力度所付出的成本因素,并对东、中、西部地区进行了分区域考察,实证发现中国现行转移支付制度在总体上抑制了地方政府的财政努力。就区域效果而言,转移支付在促进东部发达省份财政努力的同时,抑制了中、西部落后地区的财政努力;付文林、沈坤荣(2006)也认为在地区间均等化转移支付制度下,财力净流入的经济落后地区为了能够获得更多的转移支付收入,可能不会有很强的动力推进区域经济发展、税源增加,即均等化转移支付可能会成为降低地方政府征税积极性的激励制度。除了对区域层面、省级层面的研究之外,刘凤伟(2007)则是以甘肃省县级的数据作为研究对象,发现财政转移支付政策总体上对地方财政努力产生了负向激励。

当然,转移支付除了对地方政府财政努力度产生影响之外,对地方政府辖区内的税负也会产生影响。Peterson(1997)基于拉美国家财政实践的研究发现,相对于地方税收而言,财政转移支付带来的成本较低,对地方税收体系会造成负面冲击。Buettner(2006)基于德国地区城市面板数据进行的研究发现,政府间财政转移支付可以激励地方政府提高税率;Snoddon(2012)基于加拿大省份数据的实证研究发现,财政转移支付具有较强的激励作用,促使地方税收收入增加。贾俊雪等(2012)也认为专项转移支付有利于地方政府税收收入的增加。Egger等人(2010)则以德国地区城市面板数据为基础,得到的结论是政府间财政转移支付在短期内具有显著的激励作用,促使地方政府提高税率。

三、政府间转移支付对国定扶贫县财政收入行为的影响

(一)政府间转移支付对国定扶贫县财政收入规模的影响

在衡量财政收入规模上,本文利用财政收入占GDP的比重来衡量财政收入的相对规模。如果对于一个地方来说,GDP不断增加,那么这个县的地方财政收入也应该增加;相反,如果GDP不断增加,地方财政收入增长不明显或者没有增长,可能就存在地方政府“藏富于民”的行为。同时考虑到国定扶贫县产业结构对财政收入的影响较大,而且第一产业基本没有税收来源,因此在财政收入相对规模的计算上,本文采用财政收入与第二三产业产值的比重来表示。

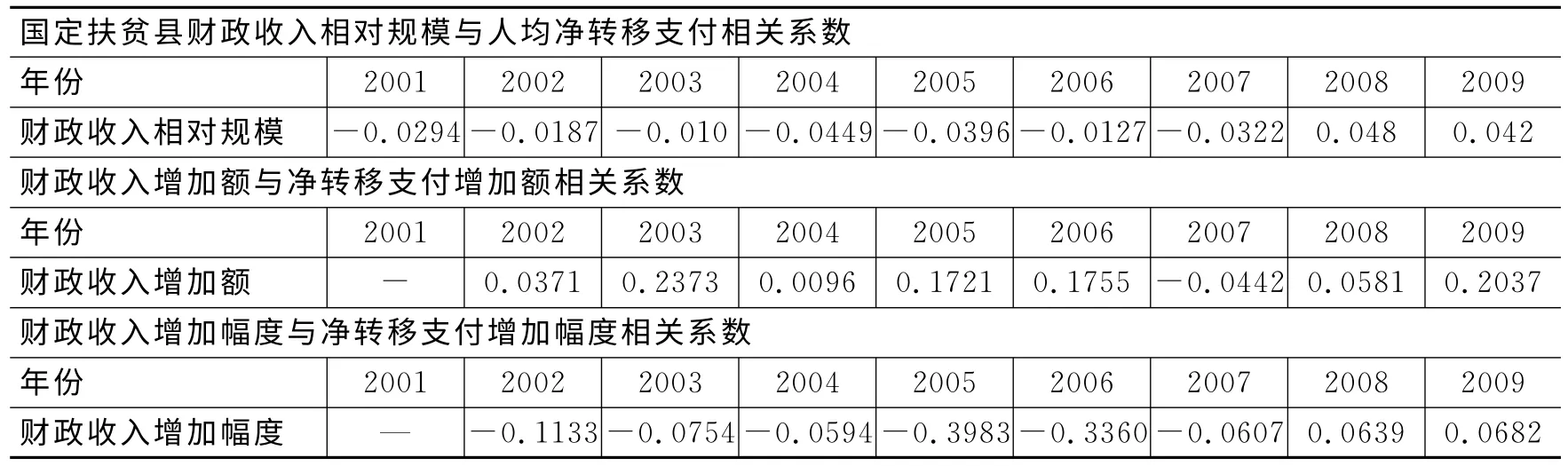

为了说明净转移支付与财政收入相对规模的关系,本文列出了从不同角度考察的相关系数,从财政收入相对规模与净转移支付相关系数来看,除2008年和2009年之外,两者的相关系数均为负值。除了从相对规模的角度来看之外,本文还从绝对规模的角度进行分析。从表1中可以看到,除2007年之外,两者相关系数均为正值,这说明当净转移支付增加额增加的时候,地方政府自有财政收入的增加额也在增加,但从增加幅度的角度来看,结论并不完全一致,除2008年、2009年之外,两者的相关系数为负值,说明当净转移支付增长率增加的时候,地方政府自有财政收入增长率则是下降的。

表1 财政收入相对规模与净转移支付相关系数

(二)政府间转移支付对国定扶贫县税负的影响

对于国定贫困县来说,主动降低自身财政收入,一方面可以保住“扶贫县”的帽子,以此获得更多转移支付;另一方面,可以降低辖区内的税负,提升地区竞争力。因此,下面本文从税负的角度进行考察。一般在衡量税负方面有三个口径,分别为税收收入与GDP的比重、财政收入与GDP的比重以及政府收入与GDP的比重。由于本文无法获得政府收入与GDP的比重,因此本文主要是从中口径及小口径的角度进行分析。

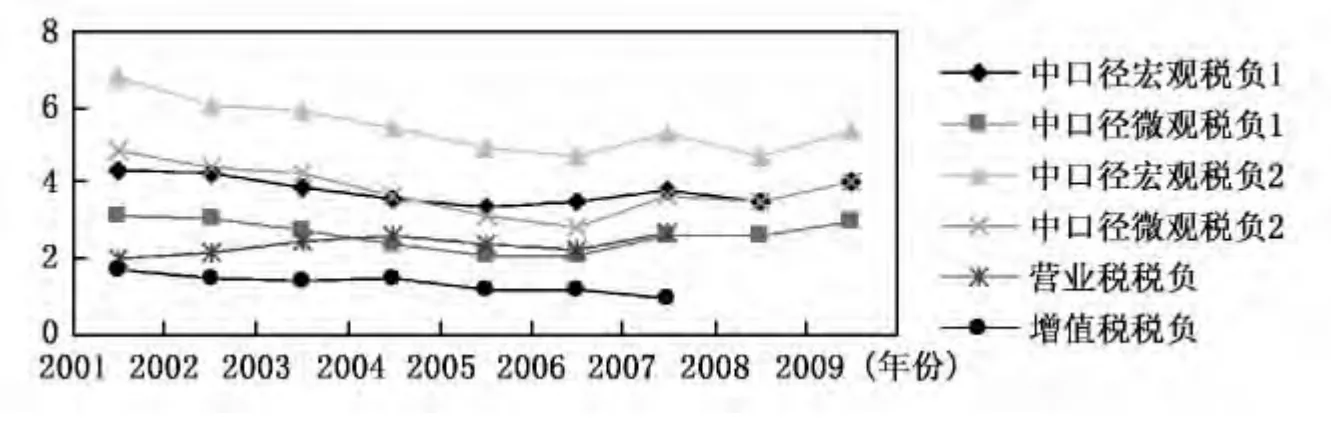

图1描述了2001年至2009年国定扶贫县的税负情况,考虑到国定扶贫县第一产业较大,同时,国家又取消了农业税,税收来源主要来自于第二三产业,因此,本文分别用财政收入、税收收入与GDP比值以及财政收入、税收收入与第二三产业的比值进行测算。从图1中可以看到,无论哪种方法,中口径税负与小口径税负基本保持一致的下降趋势。而从不同税种的情况来看,营业税税负从2001年至2009年基本维持在3%以下,但总体处于上扬的趋势,与营业税税负相反,增值税税负基本维持在2%以下,总体上处于不断下降的趋势。之所以出现这种变化,既可能与中央政府不断扩大对扶贫县转移支付的力度有关,也可能与2002年所得税分享体制改革有关。

图1 各口径下税负变化趋势

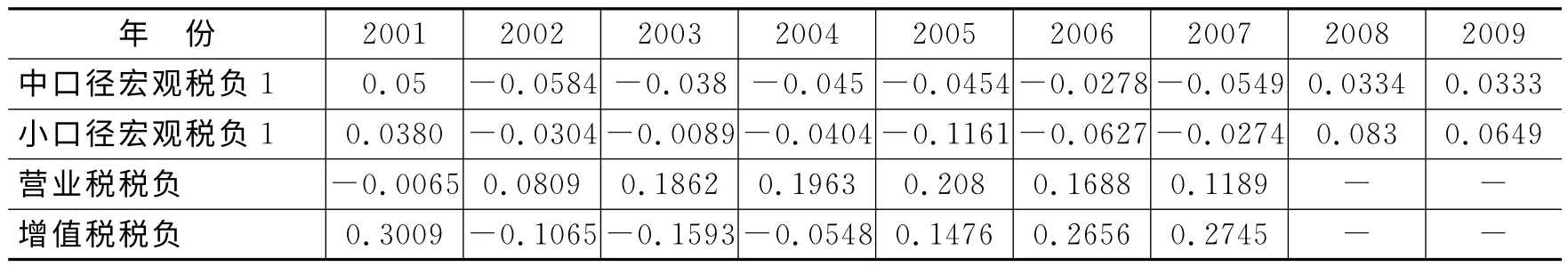

为了更加详细分析这个问题,本文在表2中列出了国定扶贫县各口径下税负与净转移支付之间的相关关系,从表中可以看出,中口径以及小口径宏观税负与净转移支付之间的相关关系基本保持一致,在2001年为正值,2002年至2007年为负值,说明获得净转移支付越多的扶贫县,宏观税负相对有所下降,2008年和2009年又变为正值,这可能与这两年的经济形势有关。从具体税种来看,营业税税负除2001年为负值之外,其他年份与净转移支付的相关系数均为正值,说明国定扶贫县并没有因为转移支付的增加而降低营业税税负。增值税税负与净转移支付之间的关系则较为复杂,2001年为正值,2002年至2004年为负值,2005年之后又为正值。对于国定扶贫县来说,增值税返还基数较少,增量部分也多被省、市共享,因此,国定扶贫县在增值税税负方面的行为较为复杂。

表2 各口径税负与净转移支付相关关系

其实,对于任何一个地方政府来说,真正反映地方政府为企业减轻税负的是企业所得税,因为企业与商业不同,企业具有流动性强、服务跨区域的特征,如果一个地方给予的“条件”好,企业就会迁徙到这个地方。在这种情况下,国定扶贫县是否会主动降低企业的税负呢?由于本文无法获得企业的营业盈余,因此,本文将从另一个角度进行分析。

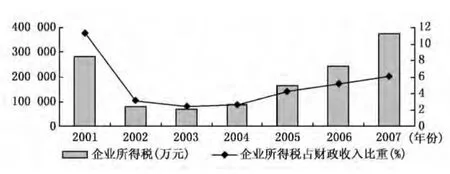

图2描述了国定扶贫县企业所得税规模以及企业所得税占财政收入比重的趋势图,从图中可以看出,2002年前后,变化非常明显。2001年企业所得税占财政收入的比重突破11%,而在2002年这一比重骤降到3%,这与2002年所得税分享体制改革不无关系,当然,正是有了这项改革,从2002年开始,中央对国定扶贫县转移支付的规模也不断加大。可以说,这幅图充分向我们展示了国定扶贫县对企业所得税的“态度”,一直到2007年,绝对规模才超过2001年的水平,说明国定扶贫县的确在降低企业所得税的税负水平。

图2 国定扶贫县企业所得税规模以及企业所得税占财政收入比重

(三)政府间转移支付对国定扶贫县财政努力度的影响

1.理论模型

在前文的分析中,可以发现政府间转移支付的确有降低财政收入规模、降低辖区税负的现象,为了进一步说明两者的关系,接下来本文将从实证的角度进行分析。因此,需要构建一个简单的模型,在模型设定上,假定地方政府预算支出(E)资金来源主要有两个:一是自身的财政收入(T),另一个来自于上级政府的转移支付(TR)。这样就有:

地方政府自身的财政收入主要来自于税收,假定地方政府税基为B,税率为t*,并假定两者不变,且均大于0,那么地方政府的税收能力应该为Bt*,考虑到财政努力度的强弱会直接影响地方政府最终取得的财政收入,这样:T=eBt*。

对于转移支付收入,可以分为两类,一类是与财政努力度没有直接相关的,这类转移支付目前占比较大,例如均衡性转移支付,它主要是根据因素法的测算而得到的,为了防止地方政府的投机行为,因素法中不包括财政努力度的因素,除此之外,还包括专项转移支付,它与财政努力度的关系也不大,这类转移支付统一设定为TR0;另一类是与财政努力度直接相关的,例如税收返还收入,这类转移支付可以设定为TR1(r,e,B,t*),其中r为分成比例,为简化方程,我们设定TR1=erh(B,t*),其中h(B,t*)为税基与税率的函数。因此,TR=TR0+TR1。

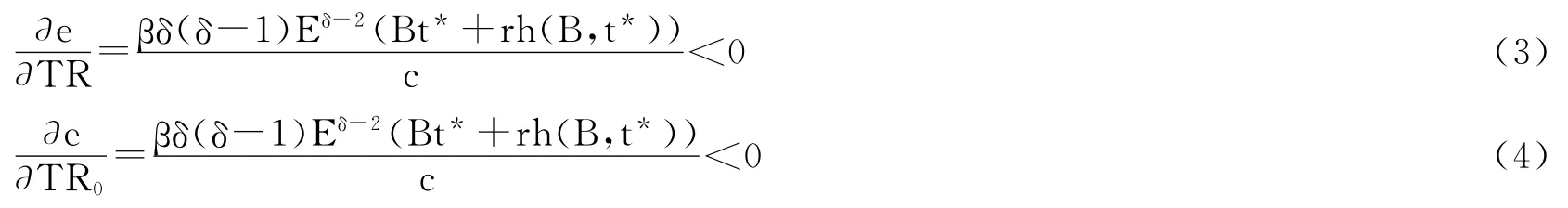

接下来(2)式求偏导:

从式(3)、式(4)中可以看出,无论是总量转移支付,还是与税收努力度无关的转移支付TR0,都对地方政府的财政努力度起反向作用。

2.实证分析

为了对上述理论模型进行实证检验,本文设定的模型为:

其中,εit为均值为0,方差服从正态分布的误差项。在财政努力度的测算上,本文借鉴Bahl(1971)年所提出的研究方法,即:财政努力度(e)=实际财政收入(R)/预期财政收入(RE)。

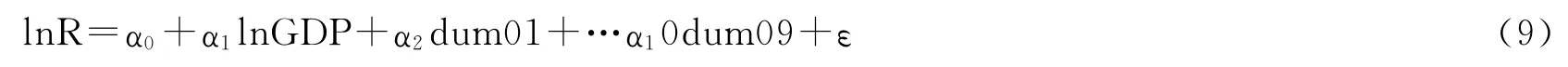

其中,实际财政收入R 可以直接得到,预期财政收入RE则通过以下模型估算:

其中,R 和GDP 为各个国定扶贫县实际的财政收入与GDP 总量,dum01—dum09 分别是2001年至2009年的时间哑变量,则均值为0,方差服从于正态分布的误差项。利用stata软件可以估算出各个系数,然后将各个国定扶贫县的GDP及年度哑变量代入,就可以得到预期财政收入RE。

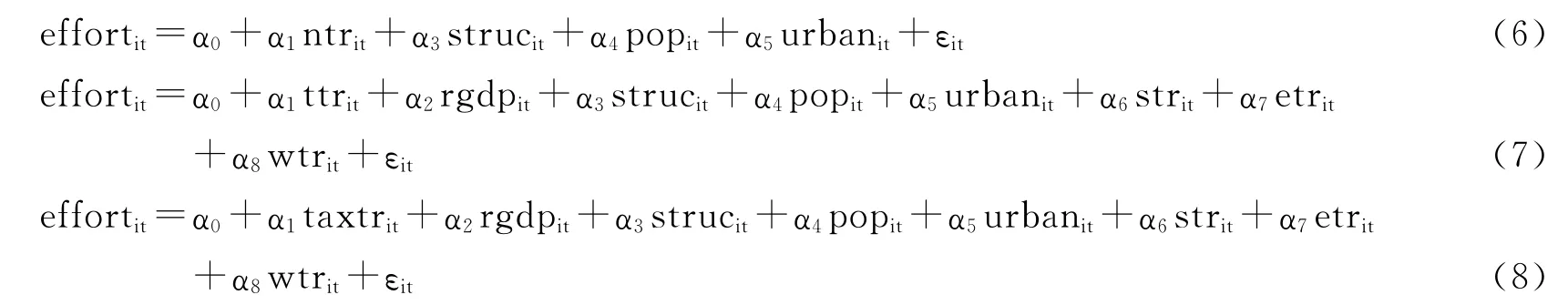

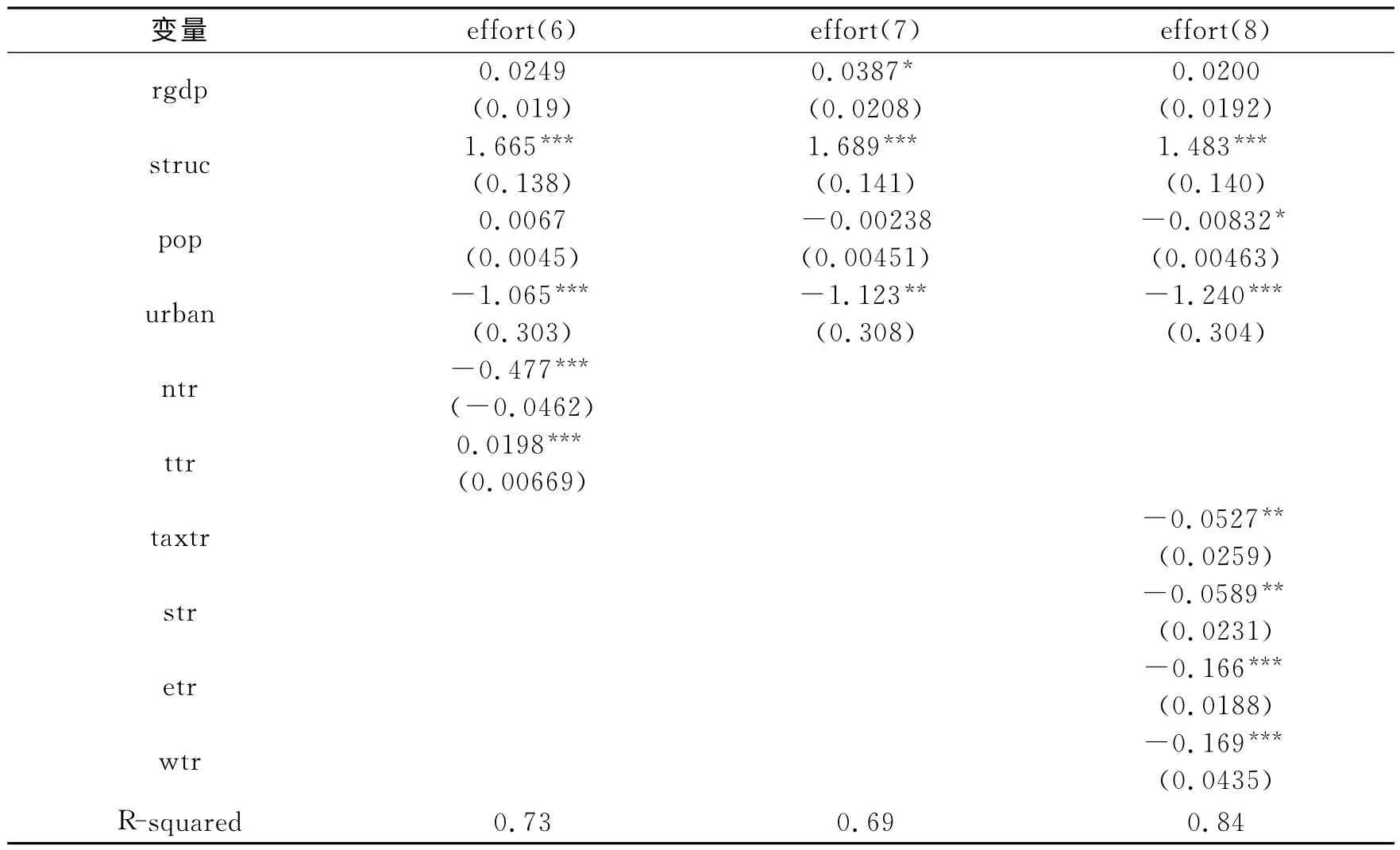

在实证分析中,因变量为地方财政努力度(effort),在自变量的选择上,主要考察净转移支付(ntr)对地方财政努力度的影响、原体制补助净额(ttr)对地方财政努力度的影响以及各类转移支付对财政努力度的影响,具体包括税收返还(taxtr)、专项转移支付(str)、一般性转移支付(etr)以及调整工资转移支付(wtr),这些转移支付的选取主要考虑到转移支付数量占总转移支付的比重较大。通过检验应采用固定效应模型。回归结果见表3。

从式(6)的回归结果来看,人均净转移支付总额对地方财政努力度的影响系数为负数,证实了理论模型的推导,说明我国目前不断加大对扶贫县的转移支付力度,导致了国定扶贫县地方财政努力度的下降。式(7)则着重考察净体制补助对地方财政努力度的影响,由于净体制补助较为特殊,这类补助更多的是与历史因素有关,因此它对地方政府财政努力度的影响是不确定的。但从实证的结果来看,净体制补助的增加可以有效激励地方政府财政努力度。

式(8)主要从转移支付结构的角度进行考察。与理论预期不同,税收返还对地方财政努力度的影响是负值。这和一些以省级为研究对象的学者得出的观点不同,虽然从理论上来说,税收返还是与财政努力度有正相关的关系,即县级政府通过提高财政努力度,增加税收收入,税收返还也就越多。但实际上,税收返还真正落到县级政府的并不多,对于国定扶贫县来说,县属企业本身很少,而且增量部分还要与省、市进行分配,因此,这种税收返还不能够激励地方政府提高财政努力度。专项转移支付主要取决于县级政府的攻关,目前每一个国定扶贫县一年平均可以从国家拿到7000万元的转移支付资金,其中一半都和专项转移支付有关。从实证结果来看,与其他学者得到的结论基本一致,即专项转移支付对地方政府财政努力度起到反向作用。与专项转移支付不同,均衡性转移支付在激励地方政府财政努力度方面起到了反向作用,这符合理论预期,这也说明,虽然目前我国在测算均衡性转移支付方面采取因素法来测算标准财政收入与标准财政支出,但在实际操作上,可能还存在诸多不足。对于调整工资补助,这类转移支付保障了财政供养人口工资的正常发放,这类转移支付的增加很可能会使地方政府减少财政努力度,从实证结果来说也的确如此。工资性转移支付对地方财政努力度的影响为负,从绝对值来看,与其他系数相比,这类转移支付的影响力度更大。

表3 回归结果

四、结 论

通过对转移支付与国定扶贫县财政收入变化的研究可以发现,国家每年对国定扶贫县实施大量的转移支付,但却降低了国定扶贫县征收自身财政收入的积极性。这从转移支付激励的角度来说是不完全有效的。因此,本文提出三点建议:

第一,构建激励相容的转移支付机制。国家除了重视对国定扶贫县实施大量的财政转移支付之外,还需要注重转移支付制度本身的建设,要充分利用一般性转移支付和专项转移支付的各自优点,进行科学合理的搭配,既要调动各地区的征税能力和经济发展积极性,同时也要在制度上保障地方政府努力提高基本公共服务供给水平。

第二,完善转移支付制度的信息化建设,使转移支付更加透明、规范,特别是专项转移支付,必须强化这方面的管理,减少地方政府不合理预期。

第三,加强地方政府的行为监督力度。规范地方政府行为,发挥好转移支付资金与自有财政资金的作用,减少因“替代效应”而产生的负面影响。

[1]付文林.均等化转移支付与地方财政行为激励初探[J].财贸经济,2010,(11):58-63.

[2]付文林,沈坤荣.均等化转移支付与地方财政支出结构[J].经济研究,2012,(5):45-57.

[3]付勇.财政分权提高了地方财政激励强度吗?[J].财贸经济,2008,(7):32-42.

[4]范子英,张军.财政分权、转移支付与国内市场整合[J].经济研究,2010,(3):45-54.

[5]李永友,沈玉平.转移支付和地方财政收支决策——基于省级面板数据的实证研究[J].管理世界,2009,(11):41-53.

[6]贾晓俊,岳希明.我国均衡性转移支付资金分配机制研究[J].经济研究,2012,(1):17-30.

[7]袁飞,陶然,徐志刚,刘明兴.财政集权过程中的转移支付和财政供养人口规模膨胀[J].经济研究,2008,(5):70-80.

[8]尹恒,朱虹.县级财政生产性支出偏向研究[J].中国社会科学,2011,(1):48-55.

[9]曾明,张光.规模经济、转移支付与政府规模——以江西省为例[J].江西社会科学,2008,(9):213-218.

[10]张军,高远,傅勇,张弘.中国为什么拥有了良好的基础设施?[J].经济研究,2007,(3):43-54.

[11]Alesina A.,R.Baqir and W.Easterly.Public Goods and Ethnic Divisions[J].Quarterly Journal of Economics,1999,4,1243-1284.

[12]Alesina A.,and E L.Ferrara.Ethnic Diversity and Economic Performance[J].Journal of Economic Literature,2005,3,762-800.

[13]Bridgman B.Why Are Ethnically Divided Countries Poor?[J].Journal of Macroeconomics,2008,30,1-18.

[14]Case A.,and H.Rosen.Budget Spillovers and Fiscal Policy Interdependence[J].Journal of Public Economics,1993,3,285-307.

[15]Oates W.Searching for Leviathan:An Empirical Study[J].American Economic Review,1985,75,748-757.