论宋代的书证制度

华志强,魏文超

源于西周的书证制度,为后世各朝代一直效仿,为宋代书证制度的鼎盛发展奠定了基础。

一、书证制度在宋代的鼎盛发展

(一)宋代书证制度之发达

宋代各种民事、刑事和行政活动都要制作书证。在民事方面,商品买卖、借贷、雇佣、租赁、婚姻、继承等各种民事行为均要制作书证,真正做到了“交易只凭契照”[1]160;刑事方面的书证包括涉及案件的各种文书材料、卷宗材料等;行政方面的书证包括政府布告、告身、公验、户籍税籍等方面的政府文件。从制作主体方面区分,宋代书证又可分为民间私人制定的书证和官府统一制定的书证两种形式。宋代法律对这两种书证均予以保护。《宋刑统》规定:

诸诈为官私文书及增减(文书,谓券抄及簿帐之类),欺妄以求财赏,及避没入备偿者,准盗论;赃轻者,从诈为官文书法(若私文书,止从所欺妄为坐)[2]449。在宋代,民事纠纷不为犯罪,刑讯手段不能用于民事取证,因此口供在民事司法中证明作用甚微,书证尤其是契约成为最常用、最重要的诉讼证据。宋代对于文契的内容、格式、保存方式等都有明确的法律规定,书证制度的法制化提高了其在诉讼证据中的地位,尤其是作为民事证据的意义更是重要。在宋代民事司法中,书证内容丰富,形式多样,凡是能够以书面材料的内容或涵义来证明案件事实的,都可作为民事诉讼中的证据,能够起到发生、变更或者消灭一定的民事法律关系的作用,法官在审理民事案件时,往往根据这些书证便直接对民事争议作出裁决。

《名公书判清明集》中许多案件都是依据干照、赤契等书证结案的。如《勉斋集》中《曾潍赵师渊互论置曾挻田产》一案[3],是南宋名臣黄幹(1152-1221)审理的案件,案中所采纳的书证,如契约和书信起到了关键的证明作用。本案中,黄幹“拖照案牍”,查得“赵佥判以为空头契字乃是曾挻之契,再立之契乃曾潍伪契”。黄幹对上司的如此认定持怀疑态度,因此另寻佐证。黄幹便从被赵佥判认定为“伪书”的“门僧之书”,即曾挻的亲笔书信入手,进行调查,并将其与状词进行比对,发现“再立之契非伪契,门僧之书非伪书,但曾挻实不曾交得曾潍之钱,无可疑也。赵佥判以为伪契伪书,故曾潍之干人不伏”。此案中,书信作为重要证据,与契约及状词一起形成了完整的证据链条。

《名公书判清明集》中关于书证在民事司法中的作用的论述有多处,如“交易有争,官府定夺,止凭契约”[1]153,“大凡官厅财物勾加之讼,考察虚实,则凭文书”[1]336,“官司理断交易,且当以赤契为主”[1]169等等,宋代法官对书证的民事证据作用的重视可见一斑。书证已成为宋代民事司法的灵魂,《名公书判清明集》中绝大多数的书判中,最为频繁征引的证据即为书证尤其是契约,书证对案情的判断起着决定性的作用。正是由于书证在宋代民事司法中地位的提升,刺激了书证制度的发展。

(二)宋代书证制度发达的原因

宋代处于由中古向近世转型的历史环境下,经济流转加快,民事争讼剧增,契约制度发达,这种社会环境刺激了宋代书证制度的发展。

两宋时期,土地可以自由买卖,造成地权转移空前频繁,由此而促进了商品经济的发展和财产流转关系的复杂化,田宅抵当、质当、典当与买卖频繁。宋代承认民间私契的合法性,规定民事活动“任依私契,官为不理”[4]。对于某些特定的民事行为,如“买奴婢、马、牛、驼、骡、驴”等行为必须制定书证[2]485。对于田宅等大宗不动产的交易,宋代法律不仅规定必须订立契约,而且规定了契约的订立程序、过税移交等具体的操作规范。宋代的契约种类繁多,包括田宅契约、买卖契约、典当契约、租赁契约、雇佣契约、赎卖契约、赠与契约、寄托契约、承揽契约等文书,都已相当完备。书证是宋代民事诉讼活动中最常用的证据,而契约又是书证中最主要的一种,因此,宋代发达的书证正是得益于完备的契约制度。

宋代社会形成了好讼、健讼之民风,加之讼师群体从中推波助澜,更加剧了宋代民事诉讼数量的剧增,大量爆发的民事争讼,为书证的运用提供了广阔的空间。宋代书铺,在各种官私文书真伪的鉴别方面具有专业知识,书铺所作的鉴定结论,往往成为司法裁判中加以采用的证据。专业机构参与对书证的鉴定与制作,有利于书证制度的规范发展。

二、宋代书证的类别

(一)政府档案类书证

宋朝在前代档案工作的基础上进一步充实发展,制定了一系列有关档案管理的律令。《庆元条法事类》中《文书门》及《宋刑统》之《职制律》中有丰富的档案立法规制。

宋代十分注重司法文书档案的分类、整理与保存,大理寺、刑部等司法机关的案赎,在档案库内设有专架放置。宋仁宗天圣十年(1032年)五月诏令规定:“大理寺每断奏后一月,实封关送刑(部),遣吏别置簿历,管勾立便,于中书刑房点对承领,用堂印封送赴省,置库架阁,无得交杂损失。如诣处合要照证,即上历封送,常切拘收。内有连按下三司者,亦缴封刑部,刑部每季差详覆官一员提举。若管勾手分差,替出官并须交割。违者当行朝典”[5]。可见,宋代对官府文籍典册的收藏程序、收藏地点、主管官员及职守职责,都有明确的规定,并有法律强制力保障实行。

除以上所说的司法文书外,宋代政府非常重视编制类似《十道图》、五等丁产簿、坫基簿等政府图籍文书,交付有关政府机关收藏使用。

相对而言,官府所置藏的簿籍文书,与私人之间签订的契约相比,具有更高的法律效力和权威性,查证官府簿籍有利于尽快结案,解决纷争。在宋代史料中,存在着大量以官府文书档案作为书证使用的案例。

北宋刘居正在审判中“悉索新旧案牍,剖析开譬,使之晓然。两造皆慑慄而止”[6]822,即利用官府保存的历年案牍,理断各种民事纠纷。北宋法官尹洙在司法中遇一女子冒名顶替他人产业的疑案,“乃检咸平年籍”[7]336,发现其言有诈,并据此查实了案情。北宋苏颂审理田讼时,“乃为之捃摭数十年簿书,始见其令之官氏。阅其籍,果得讼田者之祖名,具载其地数,而侵冒者乃诎”[6]976。

(二)契约类书证

宋代商品经济有了长足发展,土地的商品化及租佃制的普遍确立,引发了经济关系与社会财富流转的加快,这一切都带来了宋代契约关系的繁荣。宋代田宅占有与流转均有文契为证,以备将来发生田宅纠纷时有据可查。

为了加强对民间私契的监管,同时也为了增加政府税收,宋政府要求交易双方应当到官府更换契文,并依法缴纳契税。宋代的契约种类较前代有所增加,而且分得也更细,主要有买卖契约、典当契约、租佃契约、借贷契约和担保契约等。宋代法律对田宅等不动产交易中契约订立程序有强制性规定,其程序主要是“先问亲邻”,然后“输钱印契”,即由当事人到官府交纳契税,并在契书上加盖官府红印,完成最后一个必经程序,契约成为“红契”,才具有法律效力。宋代对于在民事活动中必须订立契约的强制规定及对订契行为的规范管理,赋予了契约的法律效力,这为宋代书证的发展创造了条件。

宋代诉讼活动中,而契约是书证中最主要的一种,也是诉讼纷争发生时法官最常予以采信的证据,以至在田宅等诉讼中如果没有契约,一般不予受理或直接判决败诉。《名公书判清明集》书中所载的判例多为涉及人身、财产纠纷的民事案件,文契证据在案件的审理中发挥了重要的作用,尤其是《户婚门》所载的田宅纠纷案件中,契约证据更是发挥了精彩纷呈的作用。

宋代法官对契约的证据作用,有着丰富的论述,如:“大凡田婚之讼,惟以干照为主”[1]179;“官司理断典卖田地之讼,法当以契书为主”[1]315;“夫岂知民讼各据道理,交易各凭干照”[1]112;“在法,交易只凭 契 书”[1]160;“大 抵 交 易 当 论 契 书”[1]191;“照得争业当论契照先后,争奸当论踪迹虚实”[1]180。以上所指契约,多指赤契。赤契具有官府公示、公正的性质,它使交易标的物的权利主体和产权关系明确化,从而为日后产权纠纷,提供法定的证据基础。而未经官府印押的白契则不具有合法性,对此,宋代法官在判词中多有表述。南宋法官黄榦亦说:“私家非理之文约,而可以责人之必不背约邪?”赤契是宋代官司审理田宅交易之讼的基本证据材料:“官司理断交易,且当以赤契为主”[1]169。

(三)其它书证

宋代书证种类繁多,除了契约与官府档案外,还有信札、遗嘱、官府文告、族谱和民事审判中的断由等等。

信札作为书证在以下所罗列的案例中得到运用。宋代王璩审理盗贼案中,在没有其它证据可以证明商人受到盗贼的情形下,“偶于贼槖中得故简,而揭视之,乃房陵商人道为贼所掠者,贼即引服”[7]372。从盗贼囊槖中查获的被掠夺商人的书简,成为了关键书证。北宋王安礼所审断一宗诬告案例中,“密以他事绾马生至对款,取匿名书校之,字无少异,讯鞫引伏”[7]315。此案中,王安礼将匿名检举信与诬告人的笔迹进行比对,从而证实信件确为其所写,并以此证实了其诬告行为。

宋代遗嘱也具有书证功能。随着宋代社会经济的高度发展,私有权观念的深化,财产继承已成为继承的重要内容。因遗嘱是私有财产处分权的重要体现,具有改变继承人范围、顺序和遗产份额的效力,因此在涉及财产继承案件中具有重要的书证功能。宋《丧葬令》规定:“诸身丧户绝者……若亡人在日,自有遗嘱处分,证验分明者,不用此令”[8]。

在南宋的书判中,依遗嘱直接判予财产继承权的案例屡见不鲜。如《清明集》卷9《鼓诱寡妇盗卖夫家业》一案的判决,即以徐二的合法有效遗嘱为依据的[1]304。

宋代各级官府针对某人某事颁发的一些证明某些人身份关系的政府文告,常常成为重要的书证材料。例如古代官员的资格证书(如告身)、僧侣的度碟、结婚和离婚的文书、收养文书、奴婢放良文书和出籍文书等,均可成为身份性证明书证。

宋代族谱也具有书证功能。宋代相当多的立继争产案件的事实查明,依靠的正是族谱的书证功能。如在南宋法官翁浩堂审案中,“考族长所画宗枝,乃知仲乙非彦德之男也,实其侄也”[1]303。

宋代民事案件中的断由也是重要的书证,对于官司了解过往案件的案情具有重要意义,因此,官司在重审相关案件时,一般都非常重视对案件原审断由的调取查证。南宋王思权为攫取族人王思中的财产而妄诉王思中立继不当,法官翁浩堂判决王思权败诉,“案给断由付江氏收执,当官除附,备榜县门,申州并提举司照会”[1]247。《清明集》中有较多涉及断由的判语,简录如下:“今将广渊赍据、断由送佥厅照对,得见……给断由与志珠为照”[1]407;“备录断由,声载三项亩角四至,给付吴元昶为照”[1]110;“今谢知府宅倚侍形势,不令赍出契书,且将园池给还宋有、宋朝英,径自障截管业,仍 给 断 由 为 照”[3];“当 厅 读 示,给 断 由 为据”[1]106。上述“为照”“为据”等判词显示了断由在民讼中所起的书面证据的作用,对于持断由者来说,断由对其民事权益具有无可置疑的书证功能,同时断由亦可作为司法机关审核、重审案件的重要依据与参考。

三、宋代书证在司法中的运用

笔者以《名公书判清明集》为依据,来考察宋代民事司法对书证的运用情形。《清明集》中户婚门最能体现宋代民事诉讼的特色,其内容几乎占据整部《清明集》近一半篇幅。

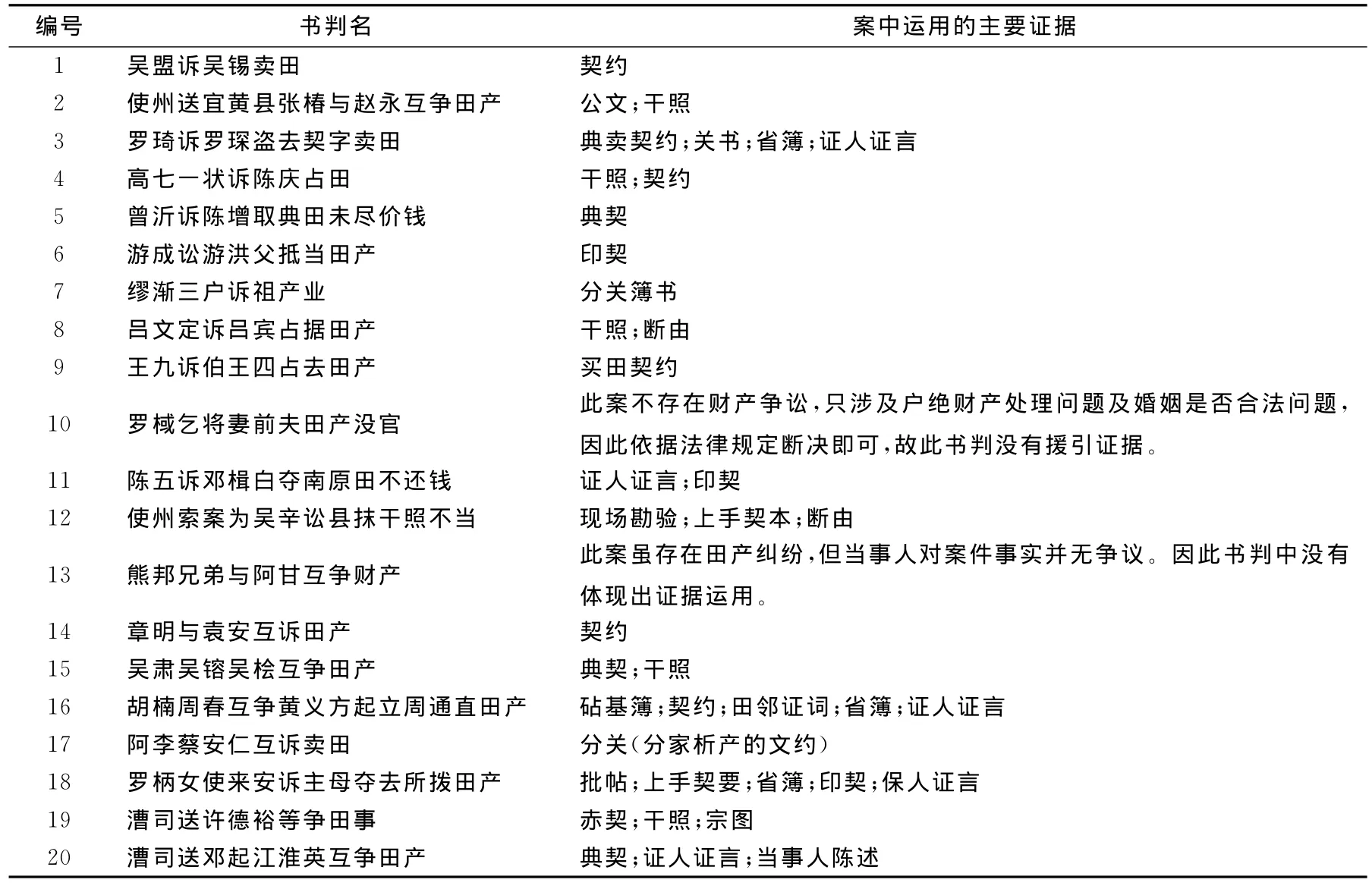

笔者即对《户婚门》的书判内容进行统计,为避免给人以成见剪裁史料的嫌疑,下面按照书中出现的书判顺序,逐一对其进行分析。

在以上所统计的二十篇民事案例中,有十八篇判词判决是依证据作出的,并且多数判决的依据是对多种证据的综合分析而得出。只有两个案例,因为当事人之间虽存在财产纠纷,但对案件事实并不存在争议,因此司法官在判决中只依法而断,在判词中没有体现出证据因素。上表中共使用证据40件,而其中书证即占32件,比例达80%,不难看出在宋代民事司法中,最常用的是证据属书证,不仅运用频繁,并且种类繁多,是民事诉讼中名副其实的“证据之王”。

《清明集》之《户婚门》中部分案例案情及运用书证情形一览表:

四、启示

宋代书证发达,使用普遍,尤其是在民事司法中,书证成为判断案情是非曲直的最重要证据。从宋代书证制度中,后人不难看出中国古代法不属于韦伯所断言的“卡迪司法”类型。所谓“卡迪司法”是韦伯对“实质非理性”法的形象称呼。韦伯认为中国传统法与伊斯兰法一样不具备“形式”与“理性”特征。根据韦伯的理论,所谓的法的“实质”性特征,是指“无论在实体法上或诉讼上”,不考量“唯有真确无疑的一般性的事实特征”[9]28,而“诸如伦理的无上命令(Imperative)、功利的或其他目的取向的规则、政治准则等,率皆能破除外在表征的形式主义及逻辑抽象的形式主义”[9]28;所谓法的“非理性”特征,是指法不存在提炼的“法命题”并由“所有透过分析而得的法命题加以整合,使之成为相互间逻辑清晰、不会自相矛盾、尤其是原则上没有漏洞的规则体系”[9]26。籍以上标准衡量,不难看出中国传统法难以归入“实质非理性”法类型。以宋代司法为例,宋代司法中大量运用的证据,尤其是书证,正是诉讼中考量“唯有真确无疑的一般性的事实特征”的典型体现。在宋代司法制度中,也存在丰富的“法命题”,如类似于西方“分权制衡”的“并建官师”的司法机制、“鞫谳分司”与“翻异别勘”的审判模式等,宋代还建立了较完备的建立在以上“法命题”之上的涵盖“录问”“检法”“拟判”“长官集体审核与判决”整个审判流程的审判规则体系,另外宋代司法中“断由”“审判结绝期限”等制度的设计更增加了审判活动的规则性。在宋代司法体制下的法官审判活动,具有较大的确定性与可预测性。

韦伯将发源于具有悠久成文法传统与完备文官制度的世俗性社会的中华法系与伊斯兰法系划为一类,而后者从法的内容与形式来看,均属于典型的宗教法,其的显著特征在于集宗教教义、道德规范与法律制度于一体,法律与道德的界限不清,可以说,中国传统法与伊斯兰法具有质的区别,难以归为一类。

[1] [南宋]朱 熹:名公书判清明集[O].北京:中华书局,1987.

[2] 宋刑统:卷25[O].北京:法律出版社,1999.

[3] [宋]黄 幹:勉斋集:卷32;卷33[O].《四库全书》本.

[4] 天一阁藏明钞本天圣令校正附唐令复原研究[M].北京:中华书局,2006:234.

[5] 宋会要辑稿[M].北京:中华书局.1957:2699-2700.

[6] [宋]苏 颂:苏魏公文集:卷 54[O]北京:中华书局,1988:822.

[7] [宋]郑 克编撰.刘俊文译注点校.折狱龟鉴译注:卷6[M].上海:上海古籍出版社,1988:336.

[8] 天一阁藏明钞本天圣令校正附唐令复原研究[M].北京:中华书局,2006:425.

[9] [德]马克斯·韦伯.法律社会学[M].康 乐,简惠美译.桂林:广西师范大学出版社,2005.