输配分离是电力产业改革的必要步骤

谢智勇

一、输配分离的必要性

1.输配分离是世界电力产业市场化改革的主要目标

由于电力产业的网络型特征,过去的经济学理论总是把电力产业作为一个整体来认识,并且以网络的外部性为基础证明其自然垄断属性。从产业的纵向关系来看,特定区域的电力企业是作为一个整体与电力消费者发生交易的。虽然电力企业内部实际上已经存在相对的功能分离,但是对消费者来说,电力企业是发电、输电、配电和售电一体化经营的。

电力产业的市场化改革正在使电力产业由传统的纵向一体化向发电、输电、配电和售电纵向分离的模式转变。相关实证研究发现,在世界15个实行电力产业市场化改革的国家或地区中,有11个国家或地区改革前是实行纵向一体化模式的,改革后只有3个国家或地区仍然保持纵向一体化模式。在保持纵向一体化的国家或地区中,日本的纵向一体化是在10个地区同时并存的,并不是全国性的纵向一体化。日本选择了不同于其他国家的引入竞争的方式,即通过引入类似标尺竞争的横向竞争来弥补纵向分离不充分的缺陷。

很多电力产业市场化改革的理论和实践表明,输配分离作为电力产业纵向分离的一部分,是电力产业实现“多卖多买”目标过程中必要的一环。Joskow(2004)对世界范围内电力行业改革的理论和实践进行了广泛的研究,并总结出了改革的标准模式。在这个标准模式中,他提出了电力体制改革的十个大方向,其中和输配分离有关的内容包括:

(1)依据不同部门的竞争性或者自然垄断的属性,对垂直垄断的电力企业进行拆分,以促进竞争和对垄断的政府管制。

(2)水平层面上,改革应有利于形成足够数量的竞争性发电企业和供电企业。

(3)制定独立的销售电价和定价规则,促进新厂商进入配电网络,形成在销售方面的竞争。

2.输配分离是世界电力产业市场化改革的主要选择

世界电力产业的改革大都是以电力产业的纵向结构重组开始的。由于各国改革前的电力产业结构的基础不同,改革过程中电力产业的发展水平不同,因此,虽然各国电力产业改革选择了大致相同的目标,但在纵向结构重组的选择上却有很大的差异。

各国电力市场化改革的经验表明,输电领域明确地与其他产业环节分离是一个大趋势,但是,配电领域与其他领域的组合的变化趋势表现得相对不明确。这在一定程度上体现了配电环节的自然垄断属性,同时也反映在电力产业纵向结构重组过程中,配电环节重组所产生的变化相对较小。但是,我们也可以看出,配电环节改革的主要方向是配电业务从一体化的业务中独立出来,继续保持或形成更大的独立配电业务。

上述配电业务是指拥有配电资产的配电公司的配电业务。如果把不拥有配电资产的纯粹售电公司也包括在配电业务中,则电力产业改革对配电业务独立的影响是十分巨大的。售电公司的加入使传统的售电业务分解成配电和售电两种业务。由于大量的电力商品销售还是通过配电企业来完成的,售电业务重组的结果对配电企业产生了实质性的影响,即在功能上由过去的配售一体化垄断到功能上配电和售电的分离所产生的配电环节垄断和售电环节市场竞争相结合的状态。

在电力产业市场化改革的模式选择中,配电环节的业务组合表现各异。很多国家选择了一个国家级输电公司,几个发电公司和几个配电公司,售电公司与配电公司捆绑在一起或存在独立的模式。英国、挪威、阿根廷、智利、澳大利业、新西兰和荷兰等国家的电力产业就采用这种模式。对相关国家改革的统计结果显示,在纵向结构重组的过程中,在其他各种结构类型大幅度降低或者增加不大的情况下,以上配电环节从输电环节独立出来的结构类型的比例显著增加了。

3.输配不分离是我国电力产业效率低下的诱致原因

(1)输配不分离,影响了电力输配的效率。国家电监会的统计资料显示,2010年国内电网企业平均输配电价(不含线损)为160.91元/千瓦时,占销售电价的28.15%(见表1)。

过高的输配电价推高了电力价格,也没有很好地实现资源在区域间的优化配置。在电力跨区交易中,我国电能交易送出省(区)、路过省(区)及受入省(区)等均要收取费用。甘肃送华中交易的主要输电通道为德宝直流,2010年在交易过程中,甘肃省电力公司按30元/千千瓦时收取输电费,陕西省电力公司收取1.45%的网损,西北电网公司按24元/千千瓦时收取输电费,国家电网公司按46元/千千瓦时收取输电费并收取5.31%的网损,华中电网公司按24元/千千瓦时收取输电费,五家电网企业输电价格合计达到124元/千千瓦时。如果包含德宝容量电费分摊和各环节网损,整个交易中间成本高达160元/千千瓦时。

表1 2010年全国输配环节电价情况单位:元/千千瓦时

(2)输配不分离,影响了电力输配成本的透明化。目前,监管部门对电网企业采取的是投资回报率定价机制,即以电网投资作为规制基础,给予电网企业一个适当的投资回报率。在一定程度上,这种机制可以起到鼓励电网投资的作用。但是,这种机制也存在缺乏激励电网企业降低成本的缺陷,并且由于信息不对称,政府无法从根本上掌握电网企业成本数据的完整性和准确性,同纵向垄断的电网企业进行谈判时处十分不利地位。如果能够实现输配分离,独立经营、独立核算的输配体制将为成本透明化创造比较有利的条件。

(3)输配不分离,影响了电力输配领域投资的积极性。由于合理的输配电价机制尚未完全建立起来,造成输电领域投资的风险相对较高,收回投资时间较长,无法吸引民间投资。另外,中国电网项目融资渠道有限,基本靠银行贷款来实现。与此同时,从今后一个较长时期来看,随着工业化、城镇化进程以及人民生活水平的提高,我国电力消费水平会有一个持续增长的过程。与快速增长的电力需求相比,我国电网建设明显滞后。我国电力系统长期以来重电源、轻电网,尤其是近几年,随着非国有资本的进入,电源建设规模逐年扩大,电网建设滞后就显得更为明显,电网和电源建设的投入比例不足3:7,发达国家电网环节和发电环节投入比是5:5。

自然垄断理论带来了需要政府规制的结论,这种规制表现在两个方面:一是通过进入规制保证电力产业的规模经济特性,实现生产的效率;二是通过价格规制保证电价的合理性,实现分配的效率。但是,对自然垄断产业规制的实践却屡次证明,价格规制基础之上的分配效率实现得始终不理想。因为进入规制造成的垄断哺育了低效率,旨在保护消费者利益而制定的限制竞争的规制政策,实际上恰恰损害了消费者利益。现在的规制理论认为,通过引入直接竞争机制能自动解决两个相关的效率问题:一是它能解决高效率的产业成本结构问题,实现生产成本最小化;二是它能解决高效率的价格结构问题,消费者能够按照等于边际成本或平均成本的价格购买产品,即市场竞争力量能促进生产效率和社会分配效率。在缺乏市场竞争机制约束的情况下,垄断企业必然会放松内部管理和技术创新,从而导致生产低效率;同时,垄断企业也不会自觉按照边际成本或平均成本制定价格,而往往会制定垄断价格,从而导致社会分配的低效率。

二、输配分离的可能性

1.配电领域自然垄断属性与输电环节存在差异

因为电力产业范围经济效应不明显,通过规模经济来说明输配环节的自然垄断属性是可行的。电力产业的相关实证研究证明,相对于输电环节的规模经济特点,配电环节最小有效规模相对较小。从电力系统的物理特性分析,配电网的最小有效规模约10~200MW,输电网的最小有效规模约100~100,000MW,火力发电厂的最小有效规模约600~6,000MW。配电环节的最小有效规模明显小于输电、发电环节,通常,一个中等规模城市的配电网已达到最小有效规模。发达国家的配电网在10亿千瓦时左右即接近于平均成本的最低点,中国的人均用电量水平只有世界平均水平的五分之一左右,负荷密度相对而言更低,因此配电网的最小有效规模更小。

从国外对配电公司最小有效规模的实证研究看,配电领域的最小有效经济规模相对较小的结论得到一致验证。Salvanes和Tjotta研究了挪威的配电公司,这些配电公司所服务的顾客数量分布在655~290,560个,年配电量分布在0.11~75亿千瓦时之间,配电公司的最优规模为服务2万顾客,超过这一规模后呈现出规模收益递减。Gile和Wyatt以新西兰的配电公司为研究对象,所研究的配电公司所服务的顾客数量分布在2,000~200,000个,年配电量分布在0.17~35亿千瓦时之间。Gile和Wyatt的研究结果显示,年配电量在5~34亿千瓦时这一区间时,平均成本最低。Yatchew研究了1993至1995年间加拿大Ontario的市政配电公司,发现配电公司的最优最小有效规模约为服务2万个顾客的公司(见图1)。

图1 配电网的平均成本曲线

2.网络外部性较小

网络外部性是指当消费同样产品的其他使用者的人数增加时,某一使用者消费该产品所获得的效用增量。Liebowits和Margolis更广泛地说明了网络外部性的含义,网络外部性是指当采取同样行动的代理人的人数增加时该行动产生的净价值增量。我们可以一般性地理解:网络外部性是通过其他人购买或使用某种产品或服务而授予此产品或服务的消费者的收益。在网络产业中,网络外部性可归入自然垄断理论中成本劣加性的一种表现。通常,网络外部性是垄断及规制的理由之一。配电网一般按地区划分,不与相关地区的配电网直接进行横向联系。与通常由多个环状网络组成的输电网明显不同的是,配电网可以由彼此独立的网络性设施构成。

另外,配电网具有单向传输的特点,承担的主要职责是从较高电压的输电网接入电力,逐级降压并延伸至售电环节或最终用户。这种单向传输便于分层、分区域控制,协调成本低,便于配电环节与输电、零售环节在产业组织上的纵向分离。

3.我国供电企业构成了输配分离的基础

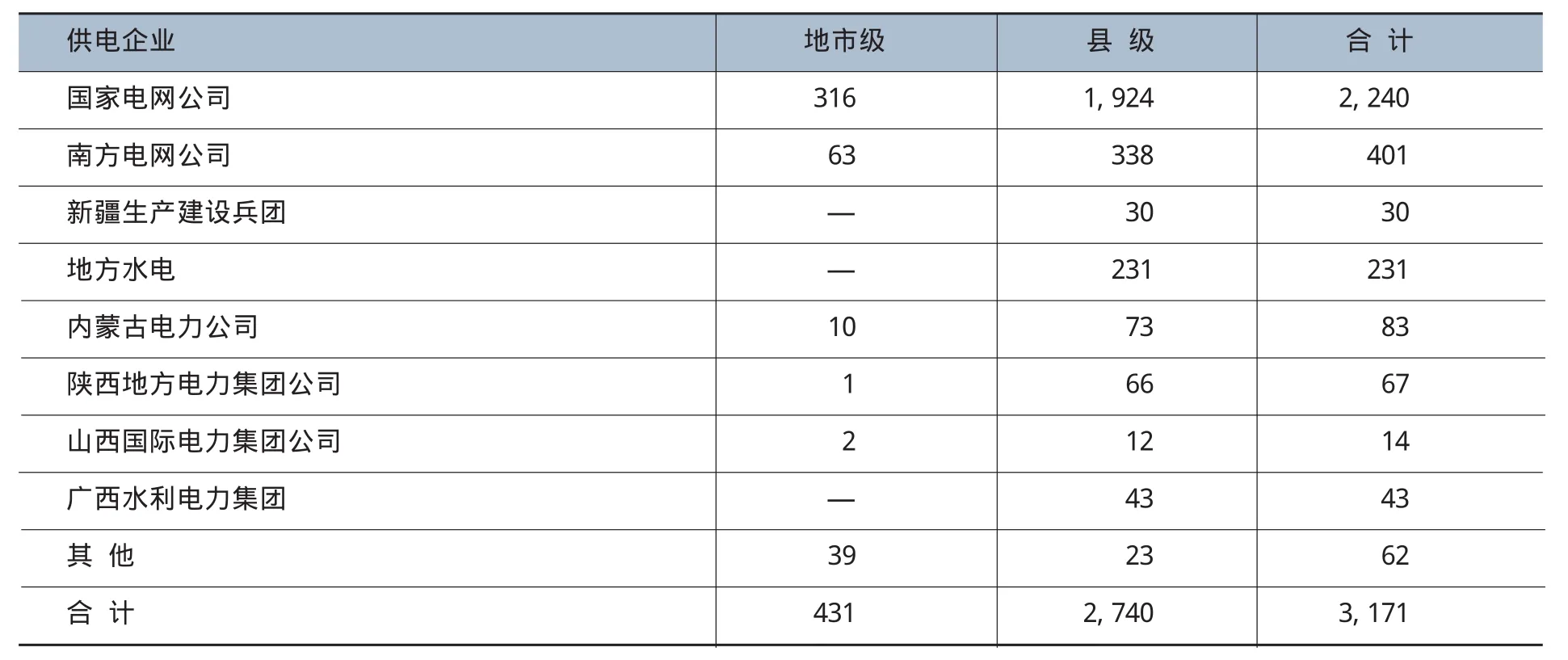

我国的供电企业是指在一个特定的区域内从事配电和售电业务的企业。这类企业数量众多。目前,全国地(市)、县两级供电企业共计3,171家,其中地(市)级供电企业431家、县级供电企业2,740家(见表2)。

我国企业经营形态多样,按所有制划分标准划分,包括中央国有、地方国有、私营、股份制等多种类型;按经营管理形式划分,包括直管、代管、独立经营等类型,同时还存在“自发自供”以及“转供电”等特殊业务类型。我国供电企业的广泛存在,构成了输配分离的现实基础。

三、输配分离的指导思想

1.安全性是我国输配分离中需要考虑的重要目标

当前我国电力行业改革的目标是多元的,包括提高经济效益和提高电网安全性。但是,以上目标之间存在着一定的冲突,往往不能同时实现。考虑到我国当前经济发展阶段的诸多特点(见表3),安全性目标应该高于效益性目标,以确保电网安全和促进电网建设作为我国输配电分离改革的主要目标,经济效益为兼顾目标。

表2 全国供电企业数量

随着经济的发展,我国输配电行业作为基础性行业,也正在经历快速的发展。电力是国民经济的基本支撑,电力安全是经济发展安全的重要方面,它直接影响到地区安全、可持续发展及社会稳定。对于输配电行业而言,通常意义上的电网的安全性,主要包含设备安全和人身安全两方面。设备安全可以分为电网网络的安全和单个电气设施的安全。为了提高电网网络的安全,必须建立更加坚强的电网架构,优化电网结构。

2.安全性目标与输配分离的效益目标存在一定的冲突

为了确保安全,供电企业的经济效益将受到很大的影响。为了加强电网的安全系数,需要有一定的备用线路、备用容量,并通过继电保护动作自动切换。对于医院、政府等重要客户而言,甚至需要提供多电源电力设施。这些电力设施的投入使用和维护,在当前我国电网还不是特别坚强的前提下,势必会提高输配电企业的经济投入和维护成本,降低经济效益。另外,输配电行业有一套完善的安全保障和监督体系,但是在执行这些规范的时候,对于电网企业而言,成本将大大提高。如果过分强调经济效益,不论在电网构架上,还是在安全保障上将影响电网的安全。

3.输配分离应坚持积极稳妥的指导思想

世界电力产业市场化改革的经验表明,在经济发展水平低的贫穷阶段,由于资金的约束比较强,所以为了避免重复建设应以保持垄断、严格规制为宜;在发展中阶段,由于资金约束已经放松,所以需要仔细地比较维持垄断而进行规制与直接引入竞争的成本收益。在这个阶段,一般会形成混合的制度安排,即垄断与竞争并存;在发达阶段,由于已经完全摆脱了资金约束,因此应主要考虑信息约束以及相应的规制失效带来的成本。一般说来,在这个阶段应更多地选择竞争政策。

表3 不同发展水平的电力行业改革目标比较

按照上述发展规律,我国目前应属于第二个阶段,应该在仍然具有自然垄断属性的行业和业务领域不断进行激励性规制改革;同时在已经不具有自然垄断属性的环节和领域适时打破垄断,引入市场竞争机制。输配分离应该坚持积极稳妥的指导思想。

四、输配分离的模式选择

1.主要模式

(1)单一买家模式——引入横向竞争。

单一买家模式也称之为发电独立型模式。这种模式在不同产业环节的制度安排是:开发发电市场,发电设备逐步实行公开招标,以发挥各类资本投资发电的积极性;输配电行业仍保持垂直垄断结构,发电方对应极少数的买电方,仅开放少量大用户直接购电的批发市场;绝大多数用户由输配电行业提供最终售电功能。这种模式的特点是,在发电方层面是竞争性的,引入竞争机制促进发电企业降低成本获得盈利,但在售电方是垄断性的。在垄断的输配电方环节,主要通过构建多个区域性的输配一体化的企业,以形成横向竞争。我国选择此种模式的改革成本巨大。

(2)公共承运人模式——打破输配电环节的纵向控制。

公共承运人模式也称之为输电开放模式。电厂、电网分开后继续完成输电和配电环节的分开,输电环节既向发电,也向配电和电力大用户开放,允许发电厂商、配电企业和大用户自由接入电网,配电企业和大用户获得供电的选择权。与单一买家模式相比,此模式下不仅形成发电商之间的充分竞争,同时形成输电公司与配电公司,大用户与配电公司,大用户与输电公司之间的竞争。配电公司既可选择由输电公司供电,也可选择直接由发电商供电;电力大用户既可选择由配电公司供电,也可选择直接由发电商或输电公司供电。这种模式的特点是输电环节和配电环节不再拥有完全的垄断地位,用户获得选择供电方的权利,将对配电公司产生很大的压力,迫使其改善服务质量、提高管理水平、降低供电成本。

(3)零售竞争模式——构建完全市场化的竞争。

零售竞争模式也称之为配电开放模式。与输电开放模式不同,零售竞争模式下配电网也像输电网一样对所有发电厂商和终端用户开放进行配电服务,即发电、输电、配电和供电完全分离,输电、配电网放开,所有用户均可以自由选择供电商,独立的零售商准许进入市场,也允许独立发电企业向电力用户供电。

2.具体模式

第一种,一个完全整体的国家级电力公司,售电公司与配电公司捆绑在一起。法国、意大利、葡萄牙、希腊等国的电力产业属于这种类型。

第二种,一个完整的国家级发电、输电公司,若干个配电公司、售电公司与配电公司捆绑在一起或存在独立的售电公司。英国、澳大利亚、新西兰等许多英联邦国家在电力市场改革之前采用这种形式。

第三种,一个拥有国家电网并且可以发电和配电的电力公司,以及若干个发电和配电公司,售电公司与配电公司捆绑在一起或存在独立的售电公司。美国、德国和改革前的中国电力产业属于这种结构模式。

第四种,一个整体的国家级输电公司,几个发电公司和几个配电公司,售电公司与配电公司捆绑在一起或存在独立的售电公司。中国海南省曾采用这种模式。

第五种,一个国家级输电公司,几个发电公司和几个配电公司,售电公司与配电公司捆绑在一起或存在独立的售电公司。目前英国、挪威、阿根廷、智利、澳大利亚、新西兰和荷兰等国家的电力产业就采用这种模式。

第六种,几个地区性整体发电、输电公司和几个配电公司,售电公司与配电公司捆绑在一起或存在独立的售电公司。美国加州目前采用这种模式。

第七种,几个地区性的完全整体的电力公司,售电公司与配电公司捆绑在一起。日本电力产业就是这种结构模式的代表。

五、改革的路径选择

1.财务分离

在电力供应纵向一体化结构的基础上,要求发、输、配、售等在财务上分开核算,输电企业向配电企业或用户收取与内部结算相同的输配电费。

2.功能分离

在输配财务分离的基础上,剥离配电部门,形成独立于输电的配电环节。这个阶段规制重建的重点在于对反竞争行为的监管:必须严格监管输配领域的内部交易,考察成本和价格相关信息;完善大用户用电机制,设定合理的接入规则,防止在位者对新进入者的接入或价格歧视。

3.企业分离

输配企业的所有权和经营分别由不同的法人实体控制,不允许单一的所有权人同时参股上下游的企业,电力产业分离为发电、输电、配电、售电,乃至容量和阻塞权等不同的市场。

4.运营分离

针对输电网实行所有权和控制权的分离,引入一个独立的系统运营商负责输电服务的管理和运营。运营分离的电力产业由市场交易和系统运营两个匹配的中心组成。

从财务到运营权分离的转变是纵向一体化程度或企业的垄断势力削弱的过程,部分原来在垄断企业内部进行协调和管理的功能,被市场调节或交易取代。输配分离是后微观市场有效运作的重要前提条件。

六、输配分离过程中的主要问题

1.输电网较易分割,改革成本较低

输电改革主要面对区域、省级电网公司等高层产业环节,其供电营业区域的划分和电网的分割技术难度相对容易。相对众多的地市供电企业、县级供电企业而言,这部分改革的成本要低一些,相对容易处理。在大区范围内,发电装机容量大、电网调节能力强,负荷的平衡较为容易,电力安全相对好保障。

2.输配电企业的基层人员结构复杂,工作量大

输配电企业的基层人员结构复杂,同一家单位往往有五六种用工制度同时存在,无法回避员工的身份界定和具体利益等问题,容易引发一些不稳定现象。由于配网设备技术等级低,且经常变动,基层承担了大量的设备维护、改造、优化的工作,也为输配分离带来较大的困难。

3.配电领域直接面对广大客户,出现问题影响较大

输电环节中超高压电网虽然有事故扩大,引起大面积停电的风险,但是这种情况通过加强管理和完善规制,可以有效减少此类风险。但是,配电领域直接面对广大客户,一旦出现问题,容易给社会和谐和安定造成较大影响,改革的重点和难点在配电领域的电网企业,即地市级供电公司、县级供电企业。

[1]Albert A.Foer,Diana L. Moss. Electricity in transition:Implications for regulation and antitrust[J].Energy Law Journal,2003.

[2]Alvarado F.L., Mota W. The Role of Energy Imbalance Management on Power Market Stability. In:Proceedings of the 31st Hawaii International Conference on System Sciences.Hawaii(U SA):1998.

[3]Bjorgan R.,Liu C.C., Lawarree J. Financial Risk Management in a Competitive Electricity Market. IEEE T rans on Power Systems,1999.

[4]Claude Crampes, Laffont Jean Jaques.Transport pricing in the electricity industry [J].Oxford Review of Economic Policy,2001.

[5]Dieter Bos.Incomplete contracting:Price~cap regulation[J].Journal of Financial Management Analysis,1998.

[6]Gedra T.W.,Varaiya P.P.Markets and Pricing for Interruptible Electric Power. IEEE Trans on Power Systems,1993.

[7]Joskow P.J. Regulation and Deregulation After 25 Years: Lessons Learned for Research in Industrial Organization,Proceedings of 2004 International Industrial Organization Conference, Chicago, 2004-04.

[8]常欣. 规模型竞争论[M]. 北京:社会科学文献出版社,2003.

[9]陈代云. 电信网络的经济学分析与规制[M]. 上海:上海财经大学出版社,2003.

[10]陈艳莹,陈星言.论电网的自然垄断[J].大连理工大学学报(社会科学版),2002.

[11]顾自立.走中国的电力商场之路[J].电业政策研究,1998.

[12]黄海波. 电信规制:从监督垄断到鼓励竞争[M]. 北京:经济科学出版社,2002.

[13]季红.我国电力体制改革的动因及模式比较[J].外国经济与管理,2003.

[14]焦春燕.中国电力社会普遍服务[J].大众科技,2003.

[15]J.卡布尔,主编. 于立,等译. 产业经济学前沿问题[M]. 北京:中国税务出版社,2000.