东莞大岭山镇叶氏宗祠修缮设计分析

赖瑛 杨星星

(1. 惠州学院,广东惠州 516007;2. 深圳信息职业技术学院,广东深圳 518172)

祠堂在传统社会组织中发挥着关键的协调作用,占据传统村落的核心地理位置,是村落中最高的技术与艺术成就体现。东莞地区因明清时期经济富庶而留存大量的祠堂建筑,其中相当数量祠堂在今天仍就发挥着联系乡亲、和睦乡邻的作用。在经济快速发展的今天,捐资修祠仍被当地民众看作一种善举而倍受推崇。大岭山镇金桔村叶氏宗祠始建于明代,是一座三路五进三间的大型宗祠建筑,因年久失修、局部结构失稳、屋面渗水等问题需进行修缮。第一期修缮工程于2009年10月开工,2011年11月竣工验收。该祠建筑形制及残损情况在东莞地区祠堂建筑中具有典型性,对其修缮进行总结有利于今后祠堂建筑更好的保护与利用。

1 历史沿革

1.1 叶氏家族历史沿革

金桔村叶氏族人以叶颙为其广东始祖。叶颙(1107-1195)字子昂,谥正简,原籍福建仙游,死后葬于今佛山市南海区大沥镇颜峰村葫芦山。叶颙为叶氏66 世,宋绍兴元年(1131)登进士第,初仕南海县主薄,后累官至宰相。据《叶正简族谱》[1]记载,东莞大岭山叶氏族人为叶颙第六子后代所繁衍,于72 世圣芳公时由东莞厚街赤岭迁至大岭山。相传明洪武三年(1371)金桔村开基始祖叶俊成(谥橘山)到此教书,继而落村,后人怀念橘山公,更村名“金橘岭”(今金桔村);明洪武二十九年(1397)建叶氏宗祠,取名“诒燕堂”,寓意为子孙妥善谋划,使子孙安乐。

叶氏始祖叶顒的信息在该祠中以题字形式出现二进牌坊上。牌坊正面心间额坊刻有“枢密流芳”四字(如图1 所示),其中典故如下:宋末秦桧死后,叶顒被委以重任,封作枢密院主简,掌管枢密院。此题字不仅抒发了族人以位至高枢密使、专掌军事政令的始祖叶顒为荣的情感,也与背立面额枋题字“光前裕后”相呼应,表达了叶氏族人承前启后、发扬光大的良好愿望。

图1 叶氏宗祠第二进牌坊

金桔村叶氏宗族历史上科举仕途以清代武举人为多,如叶遇科,乾隆十七年(1752)恩科武举;叶遇贵,乾隆二十四年(1759)科武举;叶大勋,乾隆五十一年(1786)科武举;叶国昌,光绪二年(1877)丙子恩科进士,钦点营用守府;叶遇春,同治九年庚午(1869)科武举;叶朝栋,清光绪乙亥年(1875)恩科武举,丙子(1877)恩科进士,钦点御前侍卫。其中,叶国昌、叶遇春、叶朝栋三人立有旗杆石,现存于宗祠前堂前广场上。宗族中的武举之多还可从祠堂中保留的一对各重达百余公斤的清代练功石可知一斑。

1.2 叶氏宗祠建筑历史沿革

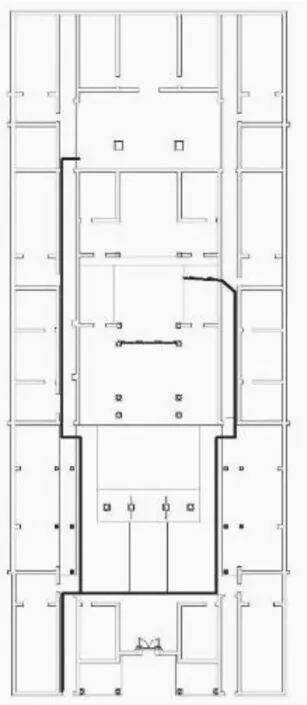

叶氏宗祠始建于明,历代多次修缮。始建之初遗存构件现已难以确定,但宽阔前院中长长的甬道、方正的月台等应是明代兴建或维修时所留痕迹。其余较明显大型维修痕迹如下:一,清同治乙丑年(1865)该祠得以大规模修缮与扩建。在此次维修之前,祠堂的规模应为现有中路的前堂、前院(含甬道、月台等)、中堂、两侧廊及天井、后堂部分(如图2 非阴影部分所示)。此次维修时,增建了牌坊、两边路衬祠及二层高后楼部分(如图2 阴影部分所示),并将原前院两侧墙取消,与两边路的廊庑共同构成开阔的院落,从而成为一座建筑占地面积达1 129 平方米、平面布局为三路五进三间的大型祠堂建筑。二,民国晚期的维修。该祠中堂曾于抗日战争时期被日军放火焚烧过,中堂后金檩留有火烧痕迹,战后对中堂进行简单修缮。三,1971年的维修。在东侧外山墙北部水泥抹面墙裙处刻着“一九七一年修迠”字样。其中“迠”(建)的书写是极具当时时代特征的简化字。四,1988年的维修。祠堂廊庑改建、琉璃瓦面、墙体白灰罩面等都为此次维修痕迹。其中第三次和第四次维修大量采用了现代材料和现代结构进行维修,改变了文物建筑的真实性。

图2 叶氏宗祠平面图(维修后)

20 世纪下半叶,祠堂的使用功能发生改变。50年代初期,祠堂曾一度被当作劳改所使用。自50年代中期至1988年,祠堂改作“金桔小学”。1988年金桔小学搬出祠堂,同年,祠堂进行维修,之后作为村老年活动中心使用。1993年由东莞市人民政府公布为市级文物保护单位。

2 建筑法式特征与现存主要问题

宗祠为三路五进三间布局。中路为主体建筑,面阔三间,两边路为衬祠,该祠通面阔五间,21.26 m,通进深52.96 m,总建筑占地面积为1 129 m2,中路五进依次为前堂、牌坊、中堂、后堂、后楼,边路依次为前楼、廊庑、厢房、中楼、后楼(如图2 所示)。东莞地区常见祠堂规模为一路三间三进、面积约300 ~400 m2,因此叶氏宗祠是东莞现存不多的建筑面积超过1 000 m2的大型祠堂。祠堂主要项目的法式特征及现存问题简介如下。

2.1 大木

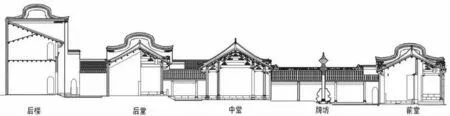

该祠依不同位置而存在几种不同类型的构架形式(如图3 所示),就工艺繁简程度依次为驼峰斗栱式[2](驼峰与斗栱组合承檩,再置于梁上,檩条间以托脚拉结)、瓜柱式(不施斗栱,梁与瓜柱穿插叠加)、硬山搁檩式、混合式(驼峰斗栱、瓜柱、博古等二种或多种混合使用)。中堂十三架(如图4 所示),因其为议事集会之处、祭祖等仪式举行之处、使用最集中的地方,故而采用工艺最繁、等级最高的驼峰斗拱式。前堂四架、后堂十一架、边路两廊庑(如图5 所示)、后院两侧廊则使用混合式。其余位置如中路后楼、边路前中后楼等均采用硬山搁檩形式。

图3 叶氏宗祠心间纵剖图(维修后)

图4 叶氏宗祠中堂驼峰斗栱梁架(维修后)

图5 前廊庑混合梁架(维修后)

大木现存主要问题如下:第一,中堂梁架严重歪闪。梁架整体向西侧倾斜,心间东侧梁架向西倾斜约60 mm 西侧梁架向西倾斜100 mm,驮峰有倾斜变形现象,斗栱存在歪倒的可能。主体梁架和屋面有倾倒危险,存在着较严重的安全隐患。第二,部分木构件缺损,由于祠堂使用时间长,雀替、斗栱等木构件缺损。第三,材质与工艺的改变。如前堂柱及础由原来的红砂岩更改为红色花岗岩石材质,表面作光面处理。

2.2 墙体

该祠墙体主要建筑材料为红砂岩条石和青砖,红石墙裙之上为青砖砌筑。这是东莞地区祠堂建筑墙体砌筑的常见形式。两边路前、中、后三楼以高耸的镬耳山墙收尾。

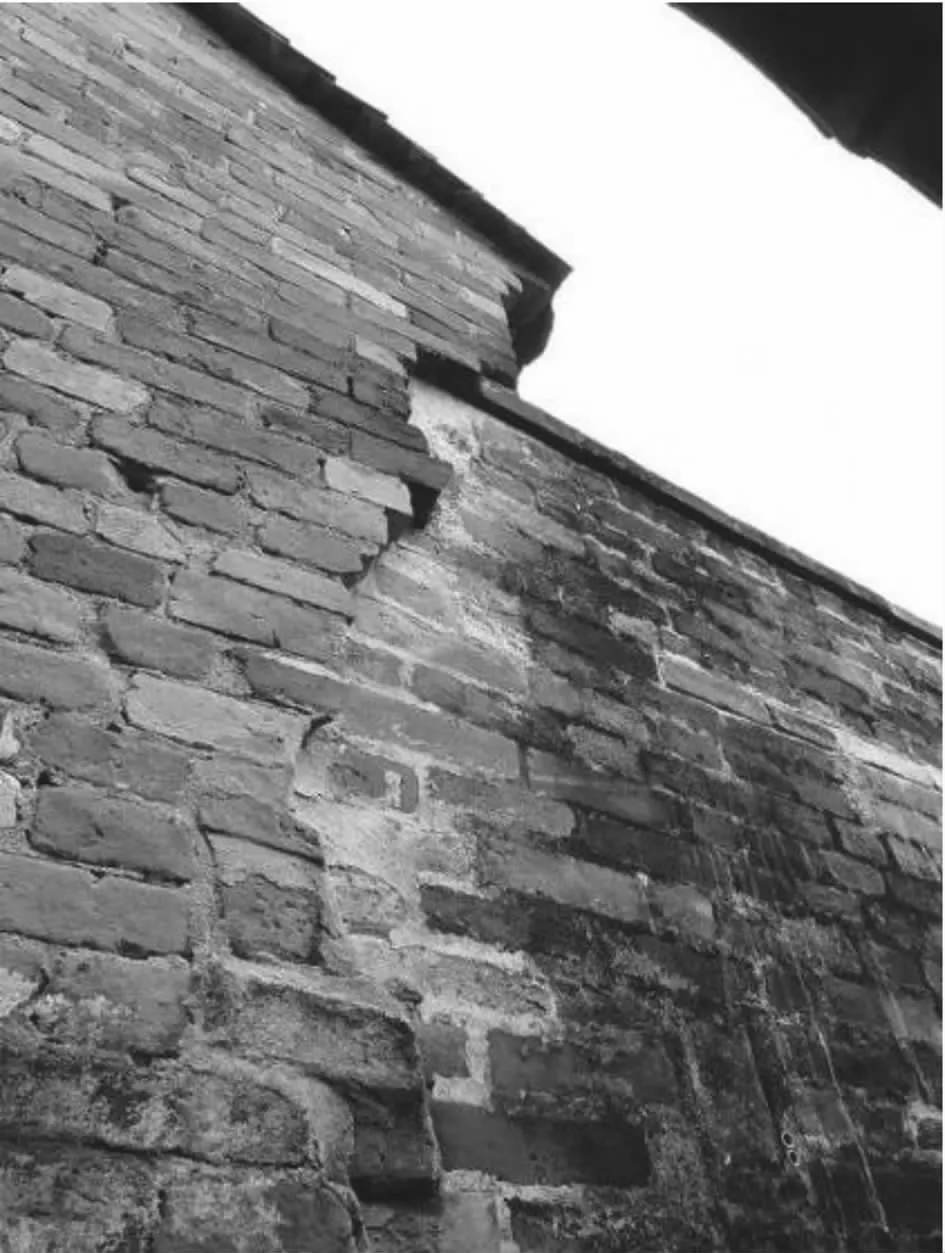

墙体主要现存主要问题如下:一,局部墙体歪闪,如中堂因檐檩断裂导致梁架拉结不均而致西侧上部墙体向外歪闪,存在较严重安全隐患。二,边路山墙形式的改变。边路东西前楼、东后楼保留镬耳山墙形式,西后楼、东西中楼镬耳山墙已无存。三,新旧墙接槎不严实。祠堂历史上多次维修,1988年维修做工较为粗糙,如后堂与后侧廊墙体接槎不严实顺直(如图6 所示),里外皮拉结不牢固,填里不饱满,收势与后堂墙不一致,且勾缝为粗糙、简单的平缝勾缝。三,墙体表面被白灰、油漆等遮盖。前堂及衬祠前楼正立面墙裙部分刷红色油漆、青砖部分贴绿琉璃瓷砖或刷绿色油漆。中堂、后堂、边路等墙体内部白灰罩面。四,因祠堂曾充当劳教所、学校等功能,为使用便利而在墙体多处开设窗洞、门洞,之后部分又以红砖乱砖封堵。

图6 墙体接槎不严实顺直(维修前)

2.3 屋面

该祠硬山式屋顶(如图7 所示)分为两种:双坡和单坡。中路中院两侧廊及后楼、边路厢房及后院两侧廊为单坡屋顶,坡向祠内,其余均为双坡。瓦面形式亦为两种:辘筒灰瓦面和板瓦面。辘筒灰瓦面主要用于前堂、边路前楼和中院侧廊屋面,其余为板瓦面,通常为红板瓦配以辘筒灰瓦头。正脊基本采用龙船脊,垂脊为大式飞带。檐口有升起,如中堂现升起约140 mm。

图7 叶氏宗祠鸟瞰图(维修前)

屋面现存主要问题如下:一,屋面普遍存在渗水严重现象,尤以两边路为甚,主要原因为空置时间长、年久失修。二,屋顶形式有变。中路中院两侧廊及后楼、边路厢房及后院两侧廊本为单坡屋顶,现代改为双坡屋顶。此外,东莞广府祠堂基本为硬山式,但该祠中堂右侧疑似悬山式,实则因中堂梁架整体右倾而致屋面整体右倾所致。三,脊形制已改原有风貌。现存正脊均已非传统形式的龙船脊,多改为简易平脊,垂脊亦非传统形式的大式飞带,脊端草草收尾,鳌鱼、狮子等构件也已无存。三,材料、工艺已改原有风貌。如首进屋面采用绿色琉璃瓦替代原来的辘筒灰瓦面,用绿色琉璃正脊替代原来的灰塑正脊,并在脊顶上置琉璃材质“双龙戏珠”。

2.4 排水系统

经过对宗祠现状详细勘察发现,该祠存在着排水系统设计的不合理,也正是这一不当之处,影响了中堂建筑的结构安全。根据对祠堂排水现状勘察,在叶氏宗祠清同治年间维修以前,祠堂后堂前檐及中堂后檐雨水汇集到天井后直接排到外面,中堂前檐及前堂后檐雨水汇集在前院地面后亦排到祠堂外。在当时没有两侧边路情况下排水很顺畅,但清同治年间增建两边路后,祠堂后堂前檐及中堂后檐雨水汇集到天井后就排往中路与边路之间狭窄的青云巷地面,通过自然排水方式流往前院地面,而没有采取开挖暗沟等有组织方式进行排水,这就导致中堂与两边路间的巷道地面常年处于潮湿状态,水气顺着中堂两侧青砖墙体不断上升与下渗,造成青砖酥碱加速,墙体逐层酥软脱落。

3 修缮方案

修缮方案的制订严格遵守“不改变文物原状”这一指导原则,通过修缮,消除安全隐患、延长使用寿命、恢复文物建筑健康状态。各主要项目修缮措施如下:

3.1 屋面

3.1.1 瓦面的修复

屋面全部翻修(如图8 所示),做法如下:前堂、前楼、前院廊庑、中院两侧廊、后院两侧廊恢复辘筒灰瓦面、绿琉璃瓦当滴水剪边形式;中堂、后堂、中后楼恢复为红板瓦屋面、辘筒灰瓦头、琉璃制瓦当滴水剪边、两侧各留两条辘筒灰瓦形式。东西厢房、东西中楼、东西后楼恢复为红板瓦屋面、辘筒灰瓦头、琉璃制瓦当滴水剪边形式(如图9 所示)。

图8 前院侧廊庑(维修前)

图9 前院侧廊庑(维修后)

图10 瓦面铺设(施工中)

瓦面要求。原屋面拆下仍可再用的板瓦、筒瓦、瓦当、滴水,须按不同规格归类堆放,并清洗干净,不足部分按原规格、原质地定制。盖瓦时按原做法铺设,可将旧瓦集中铺于背面,新瓦铺于正面。屋面整体应瓦匀垄直(如图10 所示)、浆色均匀、干净美观。

船形屋脊是该祠堂屋脊的主旋律。前堂、中堂、后堂、后楼恢复为船脊,脊身做灰塑,前院廊庑正脊恢复为两侧博古头、中间五幅灰塑图案。边路前、中、后东西楼均为平脊。

前堂、中堂正脊恢复螯鱼构件,垂脊恢复彩带狮子构件。

3.2 木作

3.2.1 木基层的修复

在屋面翻修时,逐根检查椽桷和飞檐椽,对槽朽严重的予以剔除和更换。新做椽桷的断面尺寸须与原来的一样,新做的飞檐椽式样、规格须与原式样一致。

3.2.2 梁架的修复

逐一仔细检查梁、枋、檩、木柱及驮墩、斗栱等木构件。对于槽朽开裂的木构件,程度不深且不影响结构安全的一般采用修补。严重槽朽或蛀蚀,对结构安全有影响,则予以更换。

软件主界面分为4个区域,分别是观测事项提醒,交接班记录,到报检查结果和质量控制结果。如图1,软件主要功能的运行结果均在首页显示。

前堂、中堂、后堂梁架基本以现存实物为依据予以保养性维修;后院两廊梁架依据祠堂整体风格及村中长者回忆予以复原;衬祠及后楼部分梁架基本为硬山搁檩式。边路廊庑梁架为插梁式样尽管仅残留一榀不很完整的老梁架,但可根据详细勘察及族中年长者回忆而恢复原有式样。

3.2.3 檐板的修复

檐板大多保留不完整,须重制。内容和色泽以当地当时喜闻乐见题材为参考。材质宜使用樟木。

3.2.4 门窗的修复

本次维修须做的门大致有青云巷首双开板门、塾间双开板门、后堂侧室双开板门、东西后楼双开板门等。式样见图纸大样。

木作具体工艺要求:一,木作构件的选料应与原有木料的树种一致,即部分承重木构件如木柱、梁等为硬木,可选用菠萝格木,檐板可选用樟木,其余则大部分为杉木,木材质量要求和含水率须符合《规范》规定的材质标准。二,木材防虫防腐处理[4]。1)新作木构件的防腐处理应在加工之后,经药物处理后,不得重新截割和钻孔,非作不可时应局部修整,暴露面应涂足防腐药物。2)原存木作构件,在清除表面灰尘,污垢和槽朽表层后,用防虫防腐药剂喷洒三次。榫卯等部位用滴灌法实施;埋入砌体内的构件,都应刷防虫防腐药剂。

3.3 地面

3.3.1 三合土地面的修复

恢复前堂内外廊、中院两廊、后堂心间、青云巷、衬祠前廊庑等处三合土地面。

3.3.2 条石地面的修复

现存条石地面基本为红砂岩材质,主要位于前中后院天井、各处阶沿石、衬祠前中后三楼的小天井。

现存条石地面如下处理:表面磨损较少的条石予以现状保留。磨损较大的(超过条石厚1/5)予以整修平整,按原位铺回。断裂的条石予以去除裂缝中杂质,用环氧树脂粘接,石粉填补缝隙。

3.3.3 大阶砖地面

大阶砖地面主要用于室内,如前堂塾间、后堂侧室、衬祠前中后楼首层地面,规格为370 ×370 ×40 mm。

3.4 墙体

清除所有墙体表面白灰罩面、红色油漆面等,全面修复清水墙外观,并按原存式样做勾缝处理。

清水砖墙勾缝的施工工艺:1)墙面勾缝前应浇水,润湿墙面。2)然后勾缝,应由上而下,先勾水平缝,后勾立缝。3)墙面清扫:每步架勾完缝后,要用笤帚把墙面清扫干净,应顺缝清扫,先扫水平缝,后扫竖缝,并不断抖掸笤帚上的砂浆,减少污染。4)墙面勾缝应做到横平竖直,深浅一致,不得有丢漏。

3.5 装饰

3.5.1 木构件油漆

1)宗祠所用油漆均为桐油。熬制油料的材料、成分及熬制的方法、程序等必须符合传统做法。搓油应头道油薄而均匀,二道油油色均匀而无漏底,三道油表面平整洁净。2)露明的原存木作构件如无油漆,如檩条、椽子、窗户等,则清除污垢后只刷两遍熟桐油即可;新作露明木构均按各类构件原颜色调色油,涂刷三遍。3)油漆颜色:前中后三堂、衬祠廊庑部分的梁架、木柱等漆黑色,栋梁漆大红色,木基层、檩条等漆褐红色。后楼及两衬祠的前楼、厢房、中楼部分的木构件全部刷清漆。

3.5.2 灰塑

灰塑材料选用蚝灰与矿物颜料拌合,人工反复捶打而成。注意不得使用化学色料,拌料时不得使用机械搅拌。此项工作应由有经验的老匠师来承担。

3.6 排水系统

后院所集雨水由天井内西侧排水口入暗沟,经青云巷一直排往祠堂前。中院雨水由天井内东侧排水口经暗沟排至青云巷,经由前院至东塾间处折向西流,在西塾间处与前雨水汇集,再经青云巷排至祠堂外(如图11 所示)。沿暗沟设若干排水口,排水口以带孔石板覆盖。同时疏通沿建筑后墙及东、西两侧外墙的排水明沟。

图11 排水图(维修后)

4 结语

叶氏宗祠整体修缮方案已于2009年9月提交,第一期修缮工程于2009年10月展开,主要包括中路中堂、后院两侧廊、后堂部分及边路两廊庑部分。2011年11月,东莞市文化广电新闻出版局主持第一期工程竣工验收,会上文物专家对本次文物建筑修缮方案及施工工艺予以高度认可,认为修缮遵循了“不改变文物原状”的指导原则,施工符合设计方案要求,评为优秀工程。

如今,叶氏宗祠已重新向村民开放,村民尤其是村中年长者提供了一个安全、舒适的休闲、祭祀、聚会等活动场所,不仅每月二次的“敬老饭”(如图12 所示)在祠内如期举行,结婚、添丁等喜宴也常于此举办。

图12 敬老饭(自东莞阳光网)

[1]叶正简族谱.南海大沥颜峰大圃乡亲联宜会[G].2006:219 .

[2]赖瑛.珠江三角洲广府民系祠堂建筑研究[D].广州:华南理工大学博士学位论文,2010:37-150.

[3]张一兵.飞带式垂脊的特征、分布及渊源[J].古建园林技术,2004(4):32-36.

[4]中华人民共和国建设部. JGJ 159-2008 古建筑修建工程施工及验收规范[S].北京:中国建筑工业出版,2009:299.