从内蒙古出土文物看辽代乐舞文化的多元化因素

苏明明 (内蒙古文物考古研究所 内蒙古呼和浩特 010011)

十一世纪,契丹族逐渐兴起,东并渤海,西通西域,南面占领燕云十六州,在辽王朝辽阔的版图上出现了繁荣的文化景象,表现出不尽相同的音乐文化面貌。近年来,随着内蒙古境内辽代文物考古工作的进展,内蒙古陆续出土了一些有关辽代乐舞的文物,既有反映辽代乐舞内容的实物资料,也有反映辽代乐舞内容的壁画资料。这些壁画和实物资料为我们了解辽代乐舞提供了宝贵资料。

一、大曲乐舞资料

在辽王朝的属国东丹国的丞相耶律羽之的墓葬内,在木制小帐的两壁发现了十幅彩绘伎乐人的画面,这些伎乐人的头上用多个白球连成的锦帛束发,满脸络腮胡须,身穿圆领白袍,腰间束带,足穿黑色长靴,应该是渤海人的典型装束。他们使用的乐器,可以确认的有十四弦的箜篌、四弦的曲项琵琶、筚篥、排萧、杖鼓、拍鼓等六种,还有一种为筝或卧箜篌。这些乐器看来与宋教坊四部乐中的大曲部相接近。

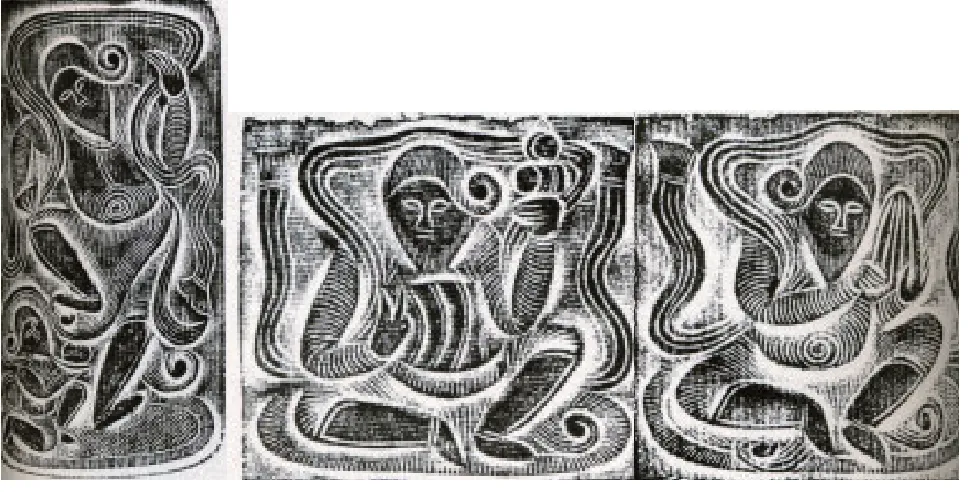

1989年在辽上京留守萧氏夫人墓出土两块浮雕的画像石,为减地半浮雕,每块高115厘米,宽74厘米,厚7.5厘米,一块画像石的图案是女仆正在侍奉宴饮,另一块画像石的图案是乐工在奏乐(图一),乐工都为男性,头戴软帽,身穿长袍,应为契丹族乐工形象,图案分上中下三排,每排四人,共十二人。上排左起第一人身穿窄袖长袍,席地而坐,怀抱曲项琵琶在弹奏。第二人席地而坐,手持排萧在吹奏。第三人双手捧笙,跽坐而奏。第四人站在地上,手持一长棍。这长棍是竹杆子,表演时要先由竹杆子念“致语”,然后才奏乐歌舞。中排左起第一人跽坐于地,双手持槌,在击方响。第二人跽坐于地,在吹一种横持竹管乐器。第三人跽坐于地,在吹筚篥。第四人,挺胸站立,手举拍板而击。下排第一人,身穿窄袖长袍,袍角掖在腰带下,站在地上,敲击面前鼓架上的大鼓。下排第二人,站在地上,挂一腰鼓,右手执槌,边击边舞。下排第三人,站在地上,吹奏手中的横笛。下排第四人,双手执一鼓槌样的东西,站在地上。这些乐器与宋教坊四部乐中的大曲部的乐器大体相合。

图一 奏乐图画像石

二、散乐乐舞形象

乐舞表演大多是在宴饮场合出现,是为宴饮而服务的,翁牛特旗解放营子辽墓壁画中将奏乐者放在宴饮者的前面,就是一个非常明显的例证。壁画绘在翁牛特旗解放营子辽墓墓室八角形木椁东南壁,整幅壁画为墓主人红衣毡冠,临几而坐,旁边有侍宴仆从罗列执役,前有一乐队,共八人,一字排开,左起分别为吹筚篥者、吹笙者、吹横笛者、吹萧者、击腰鼓者、击大鼓者、舞蹈者、击拍板者,这八个乐工都是汉人装束,身穿长袍,头戴直角幞头。在壁画资料中,虽然奏乐图和宴饮图分开,奏乐图和宴饮图放在墓室东西两壁,但两图相对,互相呼应,成为一体。在画像石资料中,奏乐图和宴饮图分为两部分来表现,画像石虽然分成两块,但画面的风格统一,两块画像石的内容是相互呼应的,是不可分割的两个组成部分。

在内蒙古敖汉羊山1号刘氏墓墓室西壁也绘有奏乐图(图二)。图中共三人,左起第一人吹萧,第二人击拍板,第三人击方响,从乐工髡发发式看,应为契丹人,这是明确的契丹族乐工奏乐图。与奏乐图相对,在墓室东壁绘有宴饮图。

图二 契丹人奏乐图壁画

在内蒙古通辽市科左后旗吐尔基山辽墓中出土一件妆奁盒,盒盖内錾饰“庭院赏乐图”(图三),在庭院里,贵族夫妇坐着欣赏音乐,对面五人在奏乐,演奏乐器有长笛、拍板、筚篥、鼓等,真实描绘了墓主人的生活场景。

图三 庭院赏乐图

三、散乐乐器图像

关于辽代散乐乐器,《辽史—乐志》记载了各种乐器的名称:“筚篥、萧、笛、笙、琵琶、五弦、箜篌、筝、方响、杖鼓、第二鼓、第三鼓、腰鼓、大鼓、拍板。”

在敖汉旗大甸子乡新地村出土一面散乐乐器纹铜镜,铜镜直径8.2厘米(图四)。铜镜背面装饰半浮雕乐器共十一种,正中为拍板,四周环绕着方响、箜篌、笙、曲项琵琶、长笛、排萧、筝、大鼓、筚篥、拍板,每件乐器都系绶带,从铜镜可以看出辽代散乐乐器的形制。

图四 散乐乐器纹铜镜

筚篥:簧管乐器。以竹为管,上开八孔,前七后一,管口插有芦制的哨子。

排萧:管乐器。文献记载其形制由单管发展为相连的单翼排萧,进而有双翼排萧,辽代都为双翼排萧,有十二管。

萧:管乐器。竹制。单管直吹。敖汉羊山1号刘氏墓吹萧者所持萧杆上就绘有竹节。

笛:管乐器。横吹。辽代之笛为“一”字形。

笙:簧管乐器。笙有圆形、方形,簧管从十三到十九根不等。辽代的笙为圆形,簧数不明。

琵琶:拨弦乐器。辽代的琵琶音箱为半梨形,曲项,张四弦。

箜篌:拨弦乐器。《旧唐书—音乐志》:“竖箜篌,体曲而长,二十有二弦,竖抱于怀,用两手齐奏。”辽代的箜篌为竖式,与五代王处直墓的箜篌形制相同。

筝;拨弦乐器。辽代的筝有五弦和七弦两种,为筝的早期形制。

方响:击打乐器。辽代的方响由十六枚大小相同的铁板组成,分上下两排,固定在支架上,双手持小铁槌击打。

仗鼓:击打乐器。辽代仗鼓为“广首纤腹”,挂在腰间,一手持棍击打,另一手拍击。

腰鼓:击打乐器。辽代腰鼓为“广首纤腹”,挂在腰间,用双手拍击。

大鼓:击打乐器。辽代大鼓和现代大鼓形制相同。鼓下有支架。两鼓槌为圆形。

拍板:击打乐器。辽代的拍板有四板和六板两种,顶端穿连,左手托板,右手一板合击。

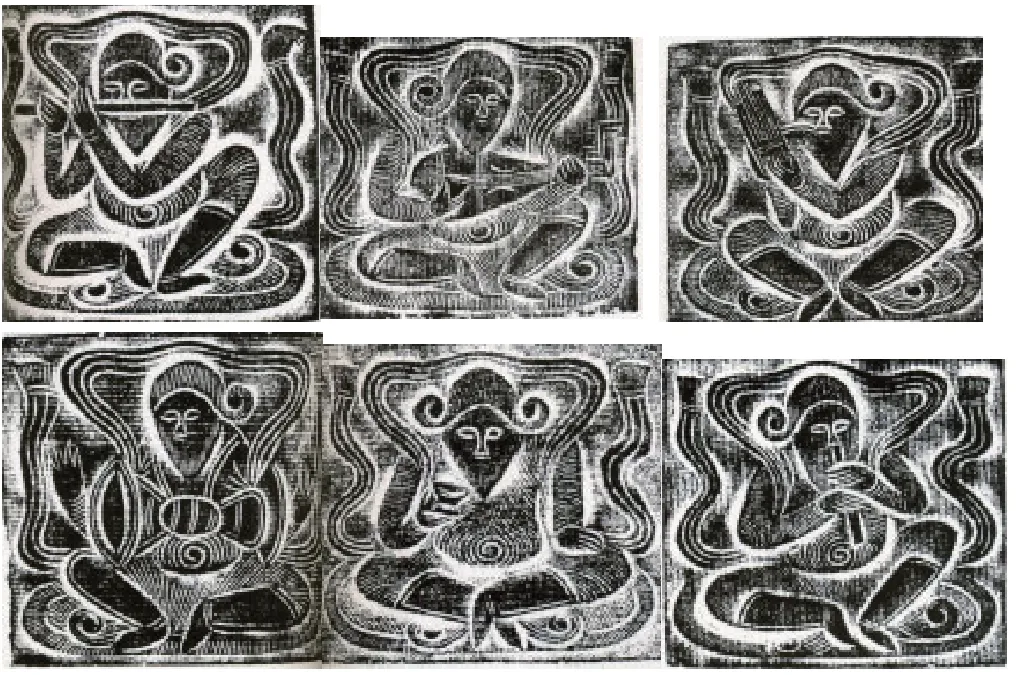

四、胡人乐舞形象

2000年在赤峰市敖汉旗辽墓出土一条玉带,玉带有九块,玉质为和田玉,玉带表面浅浮雕乐舞纹,这些伎乐人为胡人形象,人物均有大胡须,身穿紧袖圆领袍,腰系带,脚穿长筒靴(图五)。其中一块玉带表面刻二人,中间站立一舞者,舞者脚下有垫子,在左下角有一人跪着进献宝物,胡人的舞蹈表演奔放热烈,动感十足。其余八块玉带表面为奏乐者,分别演奏拍板、鸡娄鼓、琵琶、长笛、笙、毛员鼓、筚篥,还有一人在举杯饮酒。在这些乐舞者的双臂间都有一条飘带,给画面带来动感。

图五 浮雕胡人乐舞纹玉带

1978年巴林左旗林东镇辽上京出土一件胡人乐舞纹带饰,带饰略呈正方形,边长4.5,宽4.3,厚0.6厘米。在带饰的四角钻四个圆孔,用于固定。在带饰表面浅浮雕一个胡人乐伎形象,他盘坐在椭圆形地毯上,头戴软质巾帽,帽下缘束带,额前系一圆形花结。上身穿紧身胡服,下身穿紧衣裤,足登半腰软靴。腿上放一毛员鼓,用双手拍击鼓面奏乐,一条飘带曲绕于乐伎的双臂之间。

五、寺观乐舞形象

在辽代寺院进行宗教活动所用音乐就是寺观乐,历史上称为“法曲”,寺观乐有吟诵经典时的伴读音乐,用以协调吟诵节奏,主要乐器有钟、鼓、磬、锣等,有对外法会和道场活动中的音乐。

辽上京前召辽代开化寺经幢座旁浮雕佛寺乐舞形象,浮雕现有三个舞蹈人物,中间一人,两肩伸展,大臂下曲,小臂上举,时而耸肩,手随之下摆,时而平肩,手向上扬,双脚交替跳动。左右各有一舞者,双手合十在胸前,一腿直立,一腿弯曲,作踢踏舞步。这是契丹人用舞蹈娱神的场面。

在赤峰市巴林左旗出土过两件带铭文的寺观乐乐器,一件是铜钹,一件是铜磬,两件乐器上有相同的铭文:“临潢府比逍院官”,后面有两花押。比逍院应是寺观的名字,这两件乐器是寺观乐乐器。

从上述文物、壁画和画像石的资料可以看出,辽代乐舞的内容非常丰富,既有体现中原汉族文化影响的大曲乐舞,也有与契丹族生活密切相关的散乐乐舞,还有辽代寺院进行宗教活动所用的寺观乐,这些文物为研究辽代乐舞提供了宝贵的实物资料。

注解:

1.盖之庸:《探寻逝去的王朝》,内蒙古大学出版社,2004年。

2.金永田:《大契丹国夫人萧氏墓志及画像石初探》,《中国古代北方古代文化国际学术研讨会论文集》,中国文史出版社,1995年。

3.吴钊等:《图说中国音乐史——追寻逝去的音乐踪迹》,东方出版社,1999年10月。

4.项春松:《解放营子辽壁画墓》,《考古》,1979年第4期。

5.邵国田:《敖汉旗羊山1—3号辽墓清理简报》,《内蒙古文物考古》1999年第1期。

6.山西博物院、内蒙古博物院:《草原华章》,山西人民出版社,2010年。

7.邱国斌:《辽代散乐考略》,《内蒙古文物考古》,2000年第2期。

8.敖汉旗博物馆:《敖汉文物精华》,内蒙古大学出版社,2004年。

9.王燃:《赤峰文物大观》,内蒙古大学出版社,1995年。

10.赵爱军:《新征集的二件带铭文乐器》,《中国文物报》2001年2月18日。

11.巴景侃:《辽代乐舞》,万卷出版公司,2006年。

——辽拍板探微