让经济改革和政治改革互动

郭凯

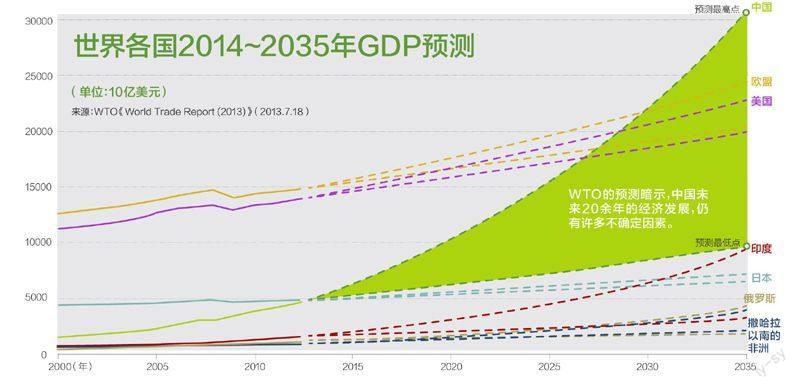

中国经济经过上世纪90年代后期开始的改制浪潮、加入WTO之后,逐渐完整融入了全球经济体系中,成为全球经济的一部分。中国融入全球经济的10多年间,也恰是新自由主义的全盛时期,在新自由主义的主宰下,那些曾经通过改良已经解决了的资本主义经济矛盾,又重新表露出来。其中,因为财富分配悬殊、多数人没有足够消费能力,导致的生产相对过剩和经济有效需求不足,是典型代表。2008年美国次贷危机后,国际市场需求下滑,中国内需不足的经济弊病集中暴露,但是2009至2012年的货币信贷扩张并没有解决根本问题。提高内需需要对既得利益进行再分配,但这类改革在当前的政治格局下受到了压制。回顾全球资本主义经济史上的改良经历,会发现政治因素确实会对经济改良产生影响。当前的中国经济要走向生产与消费、供给与需求的重新平衡,需要经济改革和政治改革互动发力。

大危机后的妥协

1929年资本主义大危机前的1928年,美国最富有的1%的人的收入占到了国民总收入的23.9%,多数的普通劳动者不但收入匮乏,而且没有什么经济保障。大危机后,罗斯福总统推动新政,让公共财政为普通劳动者建立保险基金和社会保险制度,并施行资产和收入累进税制度来解决社会保险所需要的联邦资金来源。新税制按资产和收入的多寡累进征税,对4万美元遗产按31%的税率征税,对500万美元以上的遗产按75%的税率征税。此外,新政还投资兴建了众多医院、校舍和下水道系统等公共工程项目,在货币和实物救济之外,对失业者提供以工代赈的救济。

作为当时的统治阶级的一员,民主党的罗斯福因为他的新政,被称为他所在的阶级的敌人。但是罗斯福成为美国历史上唯一一位蝉联4届的总统。罗斯福说,是他的阶级成为了他的敌人。作为这样一个被誉为他所在的统治阶级的敌人的政治人物,如果没有美国当时的民选制度的保护,罗斯福本人的政治生涯和罗斯福新政,都有可能沦为昙花一现。虽然罗斯福所在的统治阶级里,他并不是唯一一个意识到美国社会需要阶级妥协、政治经济当权派需要向大众让利的人,但是如果没有代表多数民意的大众选票的保护,统治阶级里的顽固派只要联合起来围剿罗斯福,就会迫使统治阶级中其他愿意对大众妥协的人放弃支持罗斯福,让资本主义经济改良变为未知数。

新自由主義推动的资本自由至上和全球逐底竞争,很快就暴露出它的反社会发展的特点,尤其是在没有福利国家制度和民主制度可以平衡资本主义垄断政治利益的发展中国家。

在罗斯福之外,凯恩斯被誉为挽救了资本主义经济的另一个历史人物。罗斯福和凯恩斯的契合,绝不仅仅在公共投资领域。在《通论》中,凯恩斯对英国19世纪末以来的遗产税、超额所得税等直接税是明确支持的,他称赞了这些税收在削减巨大财富和收入差异上的作用。凯恩斯认为尤其不可为遗产不均而辩护,他认可资本主义经济中的实业企业家阶级,但反对食息和食租的食利阶级。凯恩斯并不认可苏联的经济模式,但是认为可以通过一部分的投资社会化,也即公共投资,应对资本主义经济中需求不足的弊病。

面对资本主义经济的生产相对过剩和需求不足,罗斯福和凯恩斯都没有接受马克思给出的解决方案,而是认可通过财富收入再分配,结合公共投资,来增加有效需求,改良资本主义经济。二战后,受高度团结的退伍军人组织和工会组织推动,欧美都推行了更广泛的福利和保障制度。欧洲走向了面向所有人的福利国家制度,美国也强化了面向弱势群体的福利保障。之后几十年,资本主义经济体系进入了历史上的黄金时期。

全球化和福利国家

然而,从1970年代末开始兴起、在1990年代步入全盛的新自由主义,则再一次把全球资本主义体系引入新的危机。美国次贷危机前的2007年,美国最富有的1%的人的收入占到了国民总收入的23.5%,几乎回到了1928年的水平。2007年前的20年中,包括美国和中国在内的主要经济大国,均出现了劳动收入在国民收入中占比严重下滑的局面。金融危机实质上仍是一场资本积累过剩的资本主义危机。

而那些因为危机去责难福利国家制度的意见,则缺乏对二战后国际政治经济变迁和资本深度跨国分配所瓦解的过去的“均衡”的了解。普林斯顿大学的现实主义国际政治经济学者罗伯特·吉尔平在1980年代就已经指出,只能在封闭国境之内发挥作用的福利国家模式和凯恩斯式宏观政策,无法解决资本追求国际流动的本质所带来的市场危机和资本主义的国际冲突。这也就是说,二战后的全球资本主义黄金时代,虽然在西方民主福利国家内部,通过福利分配制度化解了由分配矛盾导致的资本主义生产过剩问题,并以宏观调控来应对市场失灵,但是在全球范围内,这些立足于福利国家内部的制度,并没有解决全球性资本主义的根本矛盾。

随着由贸易投资自由化带动的全球市场在20世纪下半叶重新扩张,尤其是1970年代后,由WTO和IMF掌舵全球市场振兴, 使更多非福利资本主义国家,尤其是经济规模极为庞大的非福利国家,也成为全球市场的重要一部分。而由福利国家来缓和资本主义分配矛盾和经济危机的黄金时代,就逐步瓦解于这一过程中。其中,新自由主义推动的资本自由至上和全球逐底竞争,很快就暴露出它的反社会发展的特点,尤其是在没有福利国家制度和民主制度可以平衡资本主义垄断政治利益的发展中国家。

当全球化运动在中国这样巨大规模的发展中国家产生重要影响后,全球范围内的生产利润在资本和劳动之间的分配平衡以及全球产能与消费平衡,遭遇终结。日本和新加坡这样的新兴国家进入全球资本主义统一市场时,对全球劳资分配和资本主义产销所带来的失衡, 很快被这些国家自身的福利国家制度和民主制度所消化,它们与中国的区别并非只在规模。资本主义经济自由制度全球化,但福利国家制度没有全球化,是导致全球资本主义经济再次陷入迷茫的深层因素。

在美国,受惠于民主制度的调节和保护作用,在危机后民主党人奥巴马两次战胜共和党候选人当选美国总统。在新自由主义在美国国内和全球仍然有强大势力的环境下,奥巴马一边维护美国的社会福利和保障制度、重提财富收入再分配,一边着手调节美国的经济生产结构。资本主义经济全球化的逐底竞争,已经在一定程度上限制了国内政策的力度,这一次的历史交锋也同样困难。不过美国的民主制度,仍然有能力为美国资本主义经济再次改良提供后盾,效果也正在逐步显现。

没有真正的凯恩斯

现在的中国已不可能回到1980年以前,现在中国可以借鉴改良了的欧美经济模式,但每每遇到需要对既得利益和贫富悬殊进行调整、建设福利国家时,改革政策就会石沉大海,跳不出由政治权力格局左右的囚笼。1990年代下半期以来,权贵阶层已经逐渐成为中国最富有的阶层之一,而那些曾经只是富有、并没有政治权力的阶层,也已经越来越多地通过其代理人来掌握权力资源。体制内的经济改革力量需要意识到,当改革者长期推不动对国民财富再分配的改革时,就应该引入政治改革来辅助经济改革,以民主制度来为经济改革铺路。

凯恩斯已经是一个相当温和的改良者。可是中国也许可以有许多打着凯恩斯名义的政策,但是真正的凱恩斯政策却难以成型。如果以凯恩斯之名,在非衰退时期扩大财政投资,并且资金来自举债,投资就有信用创造和货币扩张效应。那么为了应对货币扩张传导通胀,就要求公共投资必须投向存在供给短缺的生活必需品或公共服务上,控制通胀传导的机会。在中国,就意味着要对面向普通大众的公共住房、幼儿园、养老院和医院等公共服务和保障性项目进行投资。以公共投资的供给扩大来降低这些必需品的价格,那么负债投资的通胀效应会降到最小。真正的凯恩斯政策会做这样的选择,但是在中国,一些已经成为“准地主阶层”的地方政府官僚阶层会极力阻挡这样利用土地。把全民所有制的土地用在公共保障和公共服务项目上,而不去“生财”,不符合他们的利益。此外,一些财政政策也常常借宏观调控的名义,去补贴那些可以为官僚阶层带来私利的工商业资本,却不愿去建立让多数人受益的系统性失业保障。积极财政政策落到各地,往往就变异为挪用、寻租等等的盛宴。这也是为什么1990年代以来,每一次大规模的货币扩张和政府投资扩张,都伴随寻租价格和贪腐额度迅速上涨的原因。

中国的经济中,不仅存在着市场失灵,更存在着政府失灵。欧美的出口市场,最终无法化解中国这么大规模的相对生产过剩。中国要自己解决政府失灵和市场失灵的双重问题,依靠改革发展内需市场,在小步增长中逐步实现经济再平衡。但是化解政府失灵,不是单纯的经济改革可以解决的问题。经济改革须有政治改革来互动,中国的经济发展和社会发展才能在不间断中,创造奇迹。