排除自然因素的犯罪原因论

时晓骞

(吉林大学,吉林 长春130012)

排除自然因素的犯罪原因论

时晓骞

(吉林大学,吉林 长春130012)

犯罪原因是指由对犯罪的形成与变化具有决定作用的致罪因素所构成的动态系统,作为犯罪学的理论核心,存在诸种理论。作为理论基础,古典学派的非决定论与近代学派的决定论并不合理,应进行修正。同时,菲利的犯罪原因三元论也并不科学,应当将自然因素从犯罪原因论中进行排除。

旧派VS新派;相对意志自由论;自然因素的否定;社会因素视角

从1876年意大利犯罪人类学家龙勃罗梭出版其代表作《犯罪人论》标志着犯罪学作为一门独立学科诞生时算起,西方犯罪学发展已经历百年之久,而我国犯罪学研究肇始于20世纪70年代末期,起步较晚,至今不过30余年,学界研究虽建树良多,但是基础薄弱。西方犯罪学发展经历了古典犯罪学、犯罪生物学、犯罪社会学、犯罪心理学和现代犯罪学五个研究阶段,其中以犯罪社会学派对犯罪学发展的影响最为深远。本文拟以菲利犯罪原因三元论中的自然因素为研究起点,进行评析与阐释。

一、修正的理论基础

犯罪社会学派从社会学角度研究犯罪原因和探讨犯罪对策,把犯罪原因归咎于社会,是西方由自由资本主义向垄断资本主义和帝国主义过渡时期形成的学派。19世纪后半期,西方社会城市化加快,贫富差距拉大,失业、贫困、颓废现象日益严重,引发了高犯罪率等严重社会问题,犯罪、自杀、精神病正是这一时期的三大时代特征。大陆法系刑法理论主要分为古典学派和近代学派,其中犯罪人类学派和犯罪社会学派都属于近代学派的范畴,近代学派以决定论作为哲学基础。作为近代学派对立面存在的古典学派,是在资本主义上升时期形成的刑法学派,它以非决定论作为哲学基础,因此催生了不同于犯罪社会学派的古典犯罪学派。

基于决定论的哲学理论基础,近代学派认为人是由素质和环境所决定的宿命的存在,人没有选择合法行为避免违法行为的自由,即没有意志自由,认为犯罪是由行为人个人因素或者个人和外界两方面的因素所决定的,一旦这些因素出现,行为人就必然实施犯罪,而这些因素又不是行为人所能够控制的,因此,近代学派认为在犯罪还是不犯罪问题上,行为人并不存在选择自由。古典学派,则站在个人主义和自由主义的立场,以非决定论为哲学基础,以意志自由为出发点,认为人是具有自由意志的主体,凡是达到一定年龄的人,除不健全者外,都具有根据理性而行动的自由,对于人世间的一切是非善恶都具有充分的选择自由,并根据绝对理性的要求,趋善避恶。具有这种意志自由的个人,基于自己的自由意志决定,而使自己作出违反道德义务的犯罪行为,就应该受到道义的非难而承担刑事责任。因此,国家设置刑罚,正是维护被蔑视的道义的必然要求。可见,犯罪的本质是违反道义。[1]现在看来,古典学派所主张的意志自由论由于认为人具有绝对的意志自由,完全不受外界环境影响,显然不符合实际情况,因而难以成立。近代学派从宿命论的立场出发,认为犯罪完全是由犯罪人的遗传素质和他所生存的社会环境所决定的,个人完全没有选择的余地,也失之偏颇。决定论的威胁来自于两个方面:第一,决定论的问题在于它要消灭其他可能性的观念。如果没有其他可能性,怎么还能说行为人能够做与实际所做不同的事情?由此可知,如果决定论正确,就不会有自主性。决定论的第二个威胁来自回溯观念。它主张,行为人要自主,就必定要控制其行为。要控制行为,就需要控制行为的原因。但决定论认为,行为的原因要溯及行为人出生之前。而在那种情况下,他永远都不可能说自己真正控制了行为的原因。因而,决定论的真实性排除了自主的可能性。[2]

因此,笔者提出了不同于决定论与非决定论的理论基础,并希望以此来建构犯罪学系统与犯罪原因论体系。每个人的生长过程总是处于特定的环境之中,并受到该特定环境的制约。从最初的家庭再到小的集合体、村落和更大的城市,直到复杂的社会,人的个性在不断地发生变化。起初一个人在进入社会时保持着自己的个性,随着社会关系变得更加密切,彼此的地域界限便逐渐变得模糊不清,并且失去了他们原来的个性。从一个城市到另一个城市,各种差别越来越少。同时,由个人联合起来形成的群体不同于单独的个人的实体。集体的心理状态影响个人并在个人身上以一种新的形式形成一种完全内在的存在。人深深地打上了社会的烙印。社会因素在对犯罪产生影响的同时,行为人自身的个人因素也对犯罪的发生起着不可忽视的作用。存在差异的生理结构以及各种异常的心理状态都对犯罪的发生起着或多或少的作用。可以肯定的是,社会因素与个人因素对犯罪的产生共同起着重要的作用。然而,这两种因素并不总是朝着同一的方向发展的。当然,只要我们成为群体的一分子,和群体生活在一起,我们就会受到群体的影响;相反,由于我们有截然不同于群体的个性,所以我们不服从群体的制约,并且设法避开群体。但是由于没有人不同时过着这种双重生活,所以我们每一个人都同时受到一种双重运动的推动。我们被引向社会方向,同时我们又按照我们的本性行事。两种力量相互对峙。一种力量来自社会,力求征服个人;另一种力量来自个人,并且排斥前一种力量。第一种力量确实要比第二种力量强大得多,因为第一种力量是所有个人力量的联合;但是,由于这种力量也像个人的力量一样遭到抵制,所以有一部分消耗在各种斗争中,对我们的影响就变形和削弱了。当这种力量十分强大时,这种力量还可以影响个人的素质。因此,并非所有的社会因素都必然会对个人产生影响,个性原则上要服从于社会因素。在肯定社会因素、个人素质对犯罪起作用的同时,我们不能忽视行为人自身这一主体性存在要素。意识具有明显的能动作用,能够能动地反映客观事物,形成主观观念,并且自觉地指导人们的实践活动,反作用于客观事物。行为人实施的行为一方面要受到个人素质和社会因素的影响,另一方面行为人还有一定的选择性自由。我们惩罚的那些人,在行为时应该具有通常的能力、身体和心智条件来做法律要求的并且避开法律所禁止的,以及实践这些能力的公平机会。如果没有这些能力和机会,就像在事故、错误、麻痹、反射行为、精神错乱等情形中的那样,人们在道德上就会认为惩罚是错误的,因为“他控制不住”或“他不能另外行为”或“他没有真正选择”。[3]

在现实的行为中,既包括以行为人自由地选择和活动为基础的部分,也存在受到素质的和环境的因素大幅度制约的一面。行为的背后存在的是虽然受到素质和环境的制约但同时由行为人的主体性努力所形成的一定选择自由,可以针对这种行为对行为人进行非难,这种被修正的理论基础(即相对意志自由论)是相对妥当的。

二、自然因素的否定

(一)气候

正如物质环境有时会使某些疾病爆发一样,自然因素中,人们通常把影响犯罪的发生归因于三个因素:气候、地形与季节性气温。

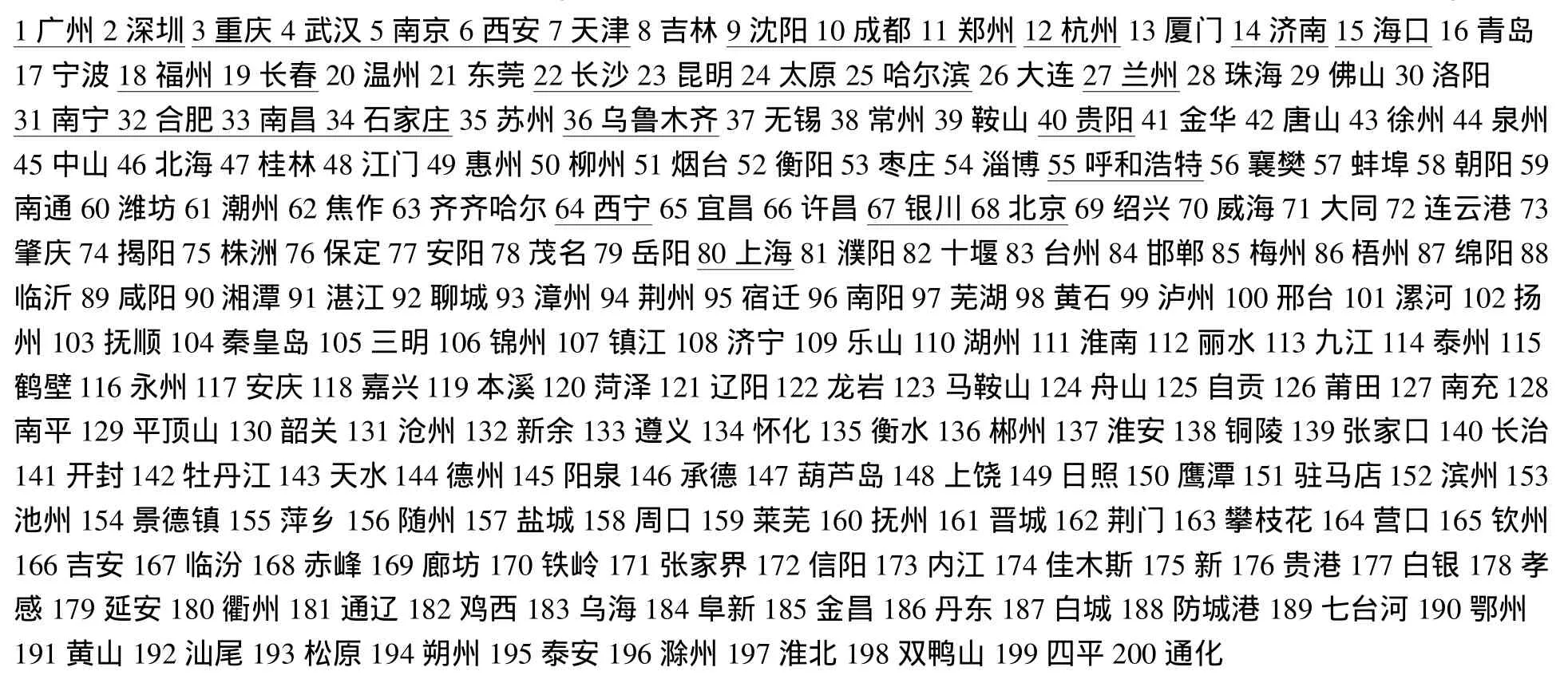

下面是犯罪人数按不同纬度在中国地图上的分布:北纬22度-33度,每百万居民中的犯罪者最多;北纬33度-40度,每百万居民中的犯罪者较多;北纬40度以上,每百万居民中的犯罪者最少。

由此可见,犯罪人数最少的是中国的北部,犯罪人数最多的是南部和中部。事实上,人们看不出温和气候与犯罪的倾向之间可能有什么关系。犯罪和气候非但没有任何关系,而且在任何气候下都时有发生。今天,上海的犯罪率相对来说比较低,但在民国时期却很高,当时的上海是中国的经济、文化、对外交往中心,如今这些地位有所削弱。同样,在广州灼热的天空下,某些时代犯罪的人数也可能是很少的。省会城市的犯罪率相差不多,然而气候却迥异。

南部的相对位置本身清楚地表明,气候并不是这个地带发生犯罪的原因。从地图上看,这个地带不是由单一的、几乎是同等和同质的长条构成的,它包括所有气候相同的国家。可以看出与这一地带气候相同的地区有美国东南部地区和日本的南部地区(这两个地区是该国经济最发达的地区,也是该国犯罪率最高的地区)。因此,这两个地区不是和某一明确的气候带相巧合,而是和作为该国最发达地区相巧合。因此,应该从社会性因素去寻找犯罪发生的原因,而不是从气候的神秘力量中探寻犯罪原因。

另一个事实,这个事实尽管不是没有例外,但却是相当地普遍。在那些不属于这些中心地带的地区中,最接近中心地带的地区也是犯罪最多的地区。因此,中国犯罪人数较多的地区是中部,而日本犯罪人数较多的是北部,美国是在西北部。但是没有任何理由把这些事实归因于接近温和的气候。承认如此强烈地促使这些地区的居民去犯罪的原因,一句话,就是承认那些社会因素,而这些社会因素在过着差不多同样生活的其他国家也存在,但不是那么强烈而已。此外,下面的事实表明社会因素对犯罪的这种分布有多大影响。在德国,到1991年止,犯罪人数最多的是南部,其次是西部,第三是东部地区。但是,西部和东部的差距逐渐缩小了,各自的顺序也终于颠倒了,然而不同地区的气候并没有变化。发生变化的原因是,1991年6月20日德国联邦议院通过表决,将联邦议院和政府所在地从波恩迁往柏林。二战后在德国一分为二的几十年间,联邦德国一直只把波恩视为“临时首都”,迁都柏林将德国的政治中心向东推移了600公里。因此,没有理由坚持一种得不到任何证明而许多事实又加以否定的假设。

表1 全国200个城市犯罪率排行榜(从600多个城市中选出,包括各种经济犯罪、刑事犯罪、民事纠纷等等)

(二)地形

以本土作为研究对象,笔者将地形主要划分为如下类型:平原(东北平原、华北平原、长江中下游平原)、高原(内蒙古高原、云贵高原、黄土高原)、丘陵南岭)和盆地(四川盆地)。

从表1可以清楚地看到,在全国34个省会城市中,犯罪率并不存在特别大的差别,它们几乎是依次排序的,可是它们所属的地形结构却截然不同。倘若承认地形对犯罪具有影响,那么处于同一地形区当中的城市的犯罪率应当大体相当,至少没有太大的差距。可是,同属于云贵高原,重庆的犯罪率排名第3,昆明排23名,贵阳排名第40,它们之间存在着相当大的差别。这样的情况也存在于黄土高原地区。另一个事实也佐证了否定推测的正确性。同样处于平原地形区,但是每百万居民中犯罪的人数却存在着差别,长江中下游平原人数最多,其次是华北平原,再次是东北平原,它们的地形却并不存在什么差异。同时,重庆和成都两座城市,它们相互毗邻,大自然的力量却完全营造了两个不同的地形结构,将它们分割开来,一个属于云贵高原,另一个属于四川盆地。可以看到,它们之间的犯罪率在同地形区城市比较中并不存在明显的差距。因此,并不能够从地形去推测犯罪发生的原因,而应当将视角转向其他引起犯罪发生的原因。

(三)季节性气温

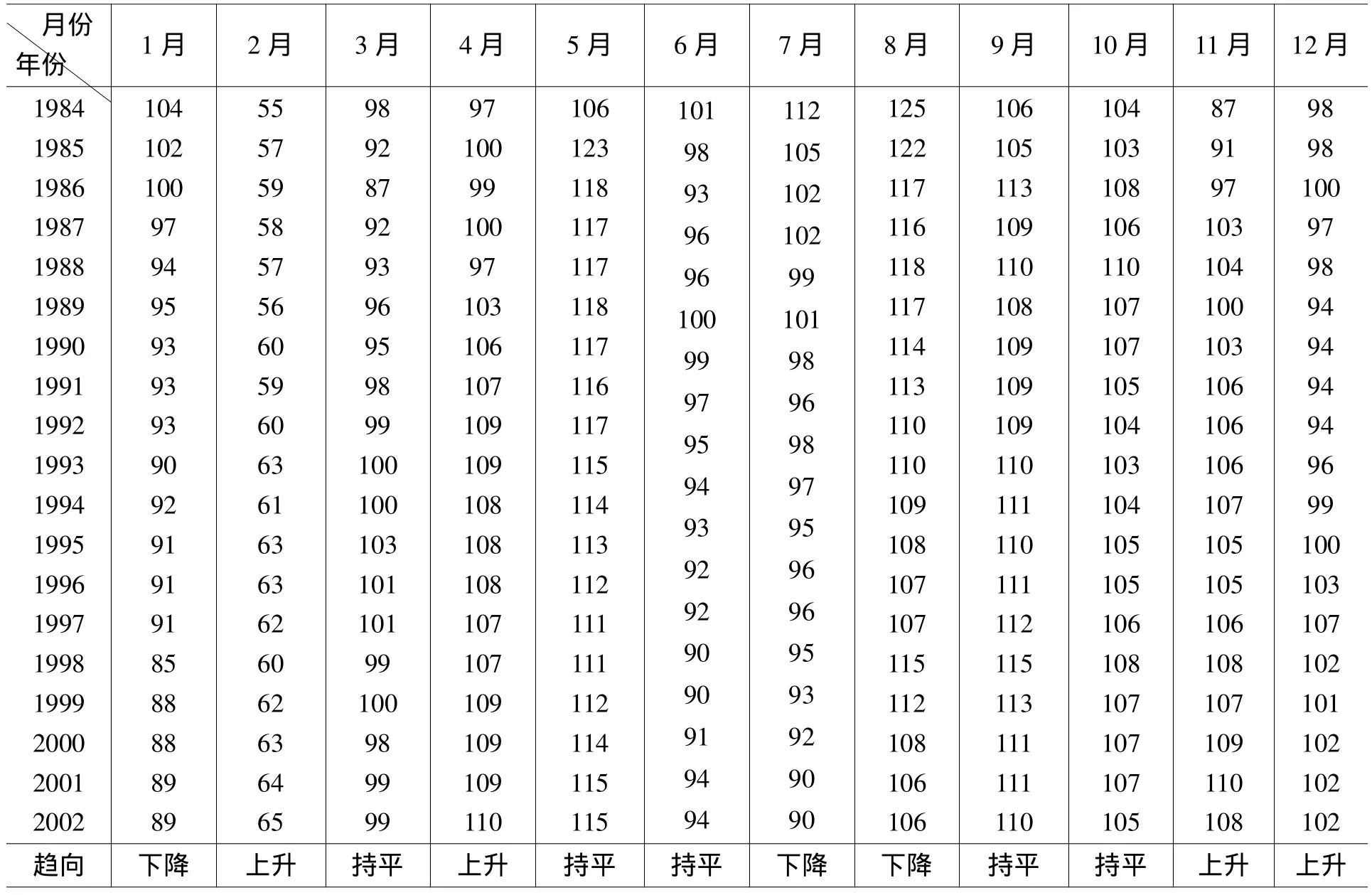

季节性气温的影响似乎比较肯定,如果不是去观察那些事实,而是试图通过推理来预测哪一个季节最有利于犯罪,那么人们一定会认为最有利于犯罪的季节是天气最寒冷的季节。这个季节的生活最艰难,因为我们必须有更丰富的食物,以便维持自己及家庭的生活,同时这个季节的人们懒散,警察更愿意呆在室内。把这个规律运用在季节上,人们会认为犯罪的高峰应该在冬季。然而,统计资料明确地否定了这个结论。犯罪达到最大限度的不是在冬季,也不是在秋季,而是在美好的季节,大自然最明媚,气候最温和。如果把一年分为两个半年,一半包括最热的6个月(从3月到8月,包括本数在内),另一半包括最冷的6个月,那么犯罪人数最多的总是在

前一半。没有哪一个国家或者地区是这条规律的例外。春生、夏长、秋收、冬藏,四季定律,说明了季节起到的影响。按照犯罪人数多少顺序排列的季节是:夏季、春季、秋季和冬季。

表2 某地1984—2002年刑事案件立案数据表

表3 某地刑事案件季节指数比较表

如果气温是我们观察到的波动的根本原因,那么犯罪的人数就应该像气温那样有规律地变化。然而事实并非如此,春季犯罪的人数比秋季多得多,尽管春季气温比秋季低一点。如果不是按照季节而是按月份观察犯罪的变化,这种与气温无关的情况就更加明显了。事实上,从2月起,包括2月在内,犯罪的人数逐月增加,直至6月,然后从这个月开始逐渐减少,直至年底。从表2和表3中可以清楚地看到,犯罪人数最多的月份不是最热的8月或7月;相反,从7月起,犯罪人数开始十分明显地逐渐减少。同样,犯罪人数减少到最低点不是在最冷的1月,而是在2月。在气温的变化和犯罪人数的变化之间,并没有固定不变的对应关系。在同一个国家里,在气温差不多的月份里,犯罪人数却相差很大(例如5月和9月、4月和10月)。相反的情况同样是常见的:在1月和10月、2月和8月,尽管气温相差很大,但犯罪的人数却差不多。此外,如果气温有人们所想像的影响,那么对犯罪人数的地理分布也应该有影响,最热的国家应该最受影响,然而事实并非如此。下面我对犯罪率最高和最低国家的罗列(数值为一年中每10万人口中所发生的刑事犯罪案件)。刑事犯罪率最高的10个国家:(1)瑞典:13679.(2)新西兰:12053.(3)芬兰:11598.(4)英国:10345.(5)丹麦:9834.(6)加拿大:8397.(6)德国:8621.(8)美国:7627. 9)法国:7419.(10)挪威:7235。

刑事犯罪率最低的10个国家:(1)巴基斯坦:7. 2)印度尼西亚:71.(3)巴拉圭:97.(4)也门:157.(5)阿塞拜疆:198.(6)乌干达:261.(6)巴布亚新几内亚:287.(8)斯里兰卡:312.(9)中国:363.(10)赞比亚:573。

三、结论

根据以上的事实我们可以清楚地认识到,犯罪与气候、地形、季节性气温并没有什么必然的联系。那么,如何去解释犯罪人数季节的排列顺序呢?笔者拟从社会因素这一视角对这一现象进行阐释。

可以看到,夏季是全年中昼长时间最长的季节,其次是春季,然后是秋季,昼长时间最短的季节是冬季。如此有规律和精确的对应不可能是偶然的,因此,昼长的变化和犯罪人数的变化之间必定有着某种联系。得以证明这种关系真实性的是这样的事实:在任何季节里,大部分犯罪都发生在白天。白天之所以是一天中最有利于犯罪的时候,这是因为这也是社会生活最沸腾的时候。可以说,昼长的延长给集体生活打开了更广阔的天地。对集团生活来说,休息的时间开始得更晚而结束得更早。因此,集体生活所导致的种种后果必然在这时显示出来,犯罪就是这些后果之一。

但是这个理由并非唯一的理由。如果说,社会生活在夏季比在春季频繁,而在春季又比秋季和冬季频繁,这不仅仅是因为社会活动在其中展开的外部范畴随着时间的推移而扩大,而且因为社会生活受到其他原因的刺激。[4]

对农村来说,冬季是休息的季节,这种休息甚至到了静止不动的地步,一切生活似乎都停止了,交往很少,因为气候条件和农活的减少使交往失去了存在的理由,居民们进入了名副其实的休眠期。但是到了春季,一切活动都开始复苏,各种农活重新开始,各种关系重新建立起来,各种交易逐渐增加,名副其实的全民运动开始满足农业劳动的种种需要。农村生活的这种特殊条件不可能不对犯罪的人数产生巨大的影响。同样的原因也作用于全国,尽管程度较低。城市生活在气候宜人的季节里也更加活跃。因为这时交通比较便利,人们更愿意出门,社会交往也变得更加频繁。尽管城市生活在夏季和春季必然比在其他季节繁忙,然而不同季节的差距并不像农村那样地明显。因为,工商业的业务、文艺和科学活动以及社交在冬季暂时中断的程度不及农业劳动。城市居民的各种活动几乎全年都可以同样继续进行。白昼的长短在城市里不可能有太大的影响,因为人工照明使城市昏暗的时间比其他地方短。因此,如果说每个月或每个季节犯罪人数的变化取决于集体生活的不同繁忙程度,那么这种变化在城市里必然不像全国那样明显。[5]

[1]赵秉志.大陆法系刑法理论略述(下)[J].北京联合大学学报(人文社会科学版),2007(1):60.

[2][英]维克托·塔德洛斯.刑事责任论[M].冯军,谭金译.北京:中国人民大学出版社,2009:67.

[3][英]H.L.A.哈特著.惩罚与责任[M].王勇等译.北京:华夏出版社, 1989:143.

[4][5][法]埃米尔·迪尔凯姆.自杀论[M].冯韵文译.北京:商务印书馆,2008.

DF792.4

A

1673―2391(2013)11―0160―05

2013-06-18 责任编校:周文慧