基于学生需求分析的财经类高校大学英语课程设置研究

——以省属财经类高校为例

刘艳梅,朱慧敏

(1.山东财经大学公共外语教学部,山东济南 250014;2.山东大学外国语学院,山东济南 250100)

基于学生需求分析的财经类高校大学英语课程设置研究

——以省属财经类高校为例

刘艳梅1,2,朱慧敏1

(1.山东财经大学公共外语教学部,山东济南 250014;2.山东大学外国语学院,山东济南 250100)

本文以省属财经类高校为例,通过问卷和访谈的方式对1500名大一至大四学生对大学英语学习现状及需求情况进行调查,结果发现:1)现行大学英语教学未能充分满足学生多样化的学习需求;2)学生对大学阶段的英语学习更注重应用性和专业性;3)低年级与高年级学生、财经专业与非财经专业学生对大学英语课程的需求存在显著差异。在此基础上,文章构建了包括六大类别的大学英语课程体系,并对课程性质、课程学分、开课学期及开课教师等进行了详细探讨。

大学英语;课程设置;需求分析;财经类高校

1.0 引言

随着全球经济一体化的日趋发展和国际交往的日益频繁,既精通经管类专业,又擅长外语的复合型、创新型、国际型高级人才必将是社会所需。财经类高校凭借其专业特色和优势,承担着培养此类人才的重担。社会经济的发展促使大学英语教学跨入了新的历史转型时期。大学英语教学改革经过数十年的发展,取得了令人瞩目的成就,但相对于国家乃至山东省经济国际化发展速度和对外经济贸易结构调整的力度,既精通专业又能流利使用本专业英语的国际化人才数量与经济市场需求之间仍存在很大差距。大学英语教学改革具有全面性,同时省属财经类高校的外语教学改革与当地经济发展的社会需求有着不可分割的紧密联系,所以针对区域经济的发展,大学英语教学改革又具有一定的区域性(朱慧敏、刘艳梅,2010)。近几年,要求我国大学英语教学转型的呼声越来越高,很多学者如刘润清(1996)、蔡基刚(2010,2012)、杨惠中(2010)等认为ESP(English for Specific Purposes)教学将是21世纪大学英语教学的新方向。财经类高校的大学英语教学改革究竟何去何从?本文认为,从学生需求出发,分析大学英语教学的现状、问题,对大学英语课程设置进行相应的改革,是解决大学外语教育中若干问题的需要。

2.0 相关研究概述

课程设置是大学英语教学改革的核心问题,对教学的整体效果和总体目标意义重大。文秋芳(2011)认为大学英语课程体系应由通用英语(EGP)和专业英语(ESP)两部分构成,二者缺一不可。蔡基刚、廖雷朝(2010)根据国际ESP教学研究,把ESP分为三种:学术英语EGAP(English for general academic purposes),专业英语ESAP(English for specific academic purposes)和行业英语 EOP (English for occupational purposes),这三种课程的总称就是专门用途英语(ESP),并建议我国大学ESP教学应定位为学术英语。综合日本早稻田大学和清华大学两种ESP教学模式,蔡基刚进一步提出一个“适用于中国大多数二本以上本科院校(至少省市重点大学)都可以学习的大学英语教学模式”(蔡基刚,2012),该模式将大学英语分为语言强化课程、学术技能课程和专门用途课程三大块。张乐兴、李养龙(2010)曾通过实验证明,调整大学英语课程设置,将两学年的语言技能课程压缩至一年,能更好地激发学生的学习兴趣、学习成就感和一定的自主学习能力。Hutchinson&Waters(1987:53)指出,不论是普通英语还是专门用途英语,任何课程都建立在学生的某种需求之上。教育部2007年颁布实施的《大学英语课程教学要求》也指出,“鉴于全国高等学校的教学资源、学生入学水平以及所面临的社会需求等不尽相同,各高等学校应参照《课程要求》,根据本校的实际情况,制定科学的、系统的、个性化的大学英语教学大纲,指导本校的大学英语教学”(教育部高等教育司,2007)。所以,科学的需求分析对大学英语课程改革是尤为必要的。在国内,夏纪梅和孔宪辉(1999)率先把需求分析的理念引入外语课程设计,认为外语课程设计要具有科学性,必须进行学生和教师的情况分析、学习目的分析以及雇主或职业需要分析。国内外均有学者(Berwick,1989:55;王斌华、刘辉,2003)指出学习者本人的个人需求分析在外语教学过程中未给予足够的重视。国内运用需求分析通过实证的方式研究大学英语课程设置尚属起步阶段。虽有学者做了相关研究,如王金波(2009)调查了上海交通大学非英语专业本科生翻译选修课的需求,杨玉兰(2010)基于学生的需求设计了大学英语选修课程体系。但是这些调查要么是针对某一年级的学生,要么是针对某一门课程的设置,无论从调查对象的范围还是从所开设课程的体系来说都有局限性。本研究拟针对省属财经类高校非英语专业本科生进行一次大规模英语学习需求问卷调查,涉及17个学院30个专业的1500名学生,以了解不同专业和不同年级的学生对大学英语课程的总体需求,旨在设计出一套既适合受试学校又能推广开来的大学英语课程体系,以期进一步切实有效地促进大学英语教学改革。

3.0 研究背景

大学英语在受试学校的设置情况为:作为学科基础课,各专业第一至第四学期开设大学英语必修课,每周四学时,两节精读,两节听说,共计16学分。同时,学生可以根据需要自行选修英语通识课。笔者曾于2012年5月对涉及8个专业方向的大二和大三的100名学生进行调研,高达33%的学生认为自己的英语水平较高中阶段没有提高或有所下降。他们认为大学英语与高中英语课程重复,实用性不强。但同时,67%的学生希望继续学习英语,提高语言运用能力。类似的大规模调研已有多次:于海、钟晓华(2008)对上海市12所高等院校的1615名大学生进行抽样调查,学生认为自己的外语能力没有提高的为23.6%,反而下降的达到20%,同时,有60.7%的学生参加了英语课外培训。蔡基刚(2010)对全国10个省市21所大学的非英语专业大四学生课程满意度调查,共发出1260份问卷,收回有效问卷1130份。认为没有学到需要东西的人占31.5%。以上调查反映出一个共同的问题:学生一方面认为英语学习很重要,渴望提高英语水平,另一方面则对现行大学英语教学效果不甚满意。这就促使我们深思大学英语课程改革的问题。但财经类高校的大学英语课程设置应有别于其他综合性、师范类、农林类院校。随着经济全球化进程的加快,国际社会对于财经人才的英语水平提出了更高要求。这种英语水平的要求不只限于一般的交际用语,而是对与职业紧密相关的专业英语有了更广、更深的要求。大学生仅有一般的综合应用能力很难适应全球化经济对我国国际财经人才的要求。所以无论从学生当前的学习需求,还是从将来的就业需求来看,财经类高校的大学英语课程改革均有其必要性。究竟开设什么样的课程能够满足学生的需求,进一步说,财经类高校的大学英语应该如何改革?不同专业和不同年级的学生对大学英语课程的需求是否存在差异?基于这样的背景,笔者展开了对学生学习英语的需求分析调查研究。

4.0 研究方法

4.1 研究问题

本研究主要回答以下四个问题:(1)学生对大学英语教学现状与效果的评价如何?(2)学生对大学阶段的英语学习主要有哪些方面的需求?(3)同一专业不同年级、同一年级不同专业的学生对大学英语课程的需求存在什么样的差异?(4)省属财经类高校大学英语课程应该如何设置?

4.2 研究对象

本研究的对象是山东省某财经大学大一至大四共计1500名非英语专业学生,每个年级375名,涉及17个学院30个专业,其中会计、金融、国际贸易三个专业每个年级随机抽取35①名,其他专业每个年级随机抽取10名。为了更深入地了解问卷信息,问卷结束后每个年级随机抽取10名学生进行访谈。

4.3 研究工具

本研究依据Hutchinson&Waters(1987:62)和Dudley-Evans&St John(1998:125)的需求分析模型及陈冰冰(2010)构建的学生个人需求分析模型,参考国内外外语教学需求分析问卷,自行设计了调查问卷。取首批40名学生填写问卷初稿,然后根据学生对初稿设计的反馈意见和数据结果对问卷作了修改,确定正式问卷。问卷由三部分共计27个小问题构成:第一部分为学习者基本信息,包括所属年级、所学专业和大学英语四六级成绩等;第二部分是学生对大学英语教学现状与效果评价;第三部分为学习者学习需求。为对问卷调查结果进行验证和进一步分析,我们设计了七个访谈问题对学生进行半结构型访谈,这些问题包括学习者对大学英语教学的看法、目标需求和学习需求。

4.4 数据收集与分析

2012年10 月对选定学生所在班级发放问卷并当场收回问卷。共发放问卷1500份,收回有效问卷1468份。该部分量化数据采用SPSS13.0进行统计分析。用频次统计计算各题各选项频数和百分比,用卡方检验分析频次统计数据是否具有显著差异,并比较不同专业和不同层次学生选项频次统计数据的差异性。

5.0 调查结果与讨论

5.1 对目前大学英语教学现状与效果的评价

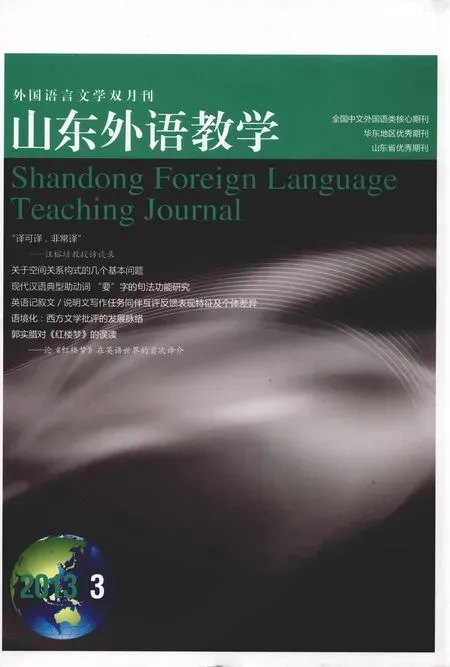

就大学英语的教学效果而言,笔者抽取本次调查来自大二与大三学生的742份问卷②,10.1%的学生表示经过1-2年的大学英语学习,英语水平没有提高,反而下降。27%的学生认为没有提高,58.9%的学生认为有提高但不显著,只有4%的学生认为有显著提高(见图1)。这与王斌华、刘辉(2003)、赵庆红等(2009)、张为民等(2011)多次调查结果相似,说明大学英语教学依然未能切实满足学生的学习需求。

图1 《大学英语读写》和《大学英语听说》课程教学效果的调查结果

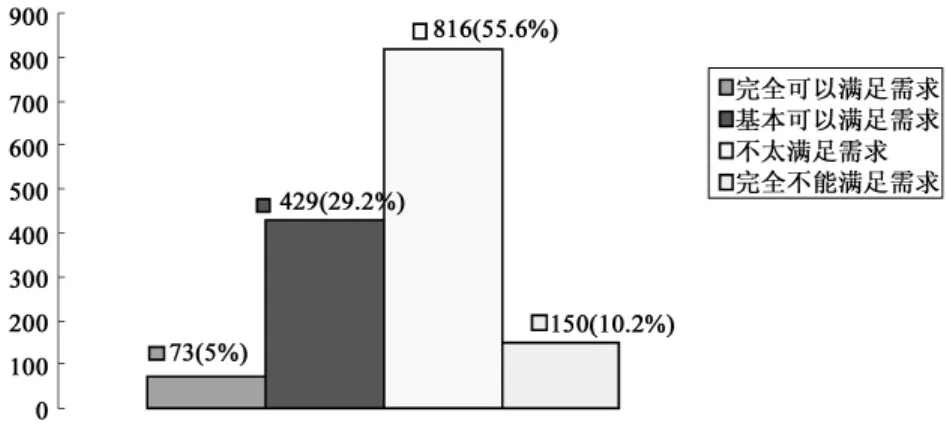

就全校英语通识课而言,大一至大四共计1468份问卷中,学生选修的课程主要有英美文化概况、英美文学欣赏、英汉/汉英翻译和商务英语等(见图2)。选修这些课程主要满足了学生的个人兴趣或获取学分的需求,其中11%的学生认为仅能满足获取学分的需求,这与学生希望满足的需求存在很大的差异(见表1)。对目前开设的英语课程(包括大学英语、专业英语、双语教学课程和通识选修课程等)从数量和质量上能否满足学生的需求(见图3),55.6%的学生认为不太满足需求,29.2%的学生认为基本可以满足需求,仅有5%的学生认为完全可以满足需求。访谈中部分学生表示大学英语课没必要上四个学期;授课内容1-4册侧重点不强;选修课能够满足学生实际需要的课程种类较少。

图2 大一至大四学生选修的英语课程

表1 学生选修英语课程能够满足与希望满足的需求情况对比(可多项选择)

图3 所开设英语课程从数量和质量上满足学生需求的情况(人数及百分比)

5.2 对各类英语的需求统计分析

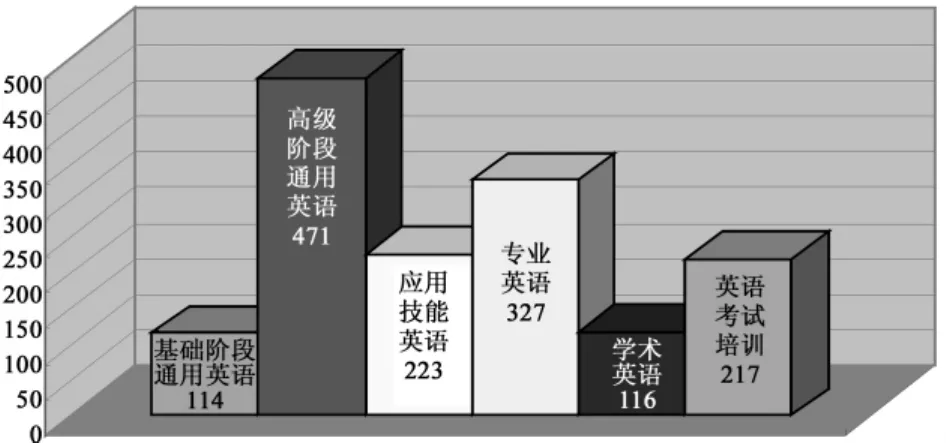

本文在蔡基刚(2012)、文秋芳(2012)等研究分类基础上,把大学阶段的英语课程分为六类:基础阶段通用英语、高级阶段通用英语、应用技能英语、专业英语、学术英语和英语考试培训。问卷显示(见图4),学生对基础阶段通用英语课程的需求最低,这与学生对现阶段大学英语课程不太满意是相符的,对高级阶段通用英语、应用技能英语和专业英语的需求相对较高且集中,其次为英语考试培训课程,而对学术英语的需求并没有预料的那样高。

图4 大一至大四学生对各类英语课程的需求情况(人数)

5.2.1 对基础阶段通用英语的需求

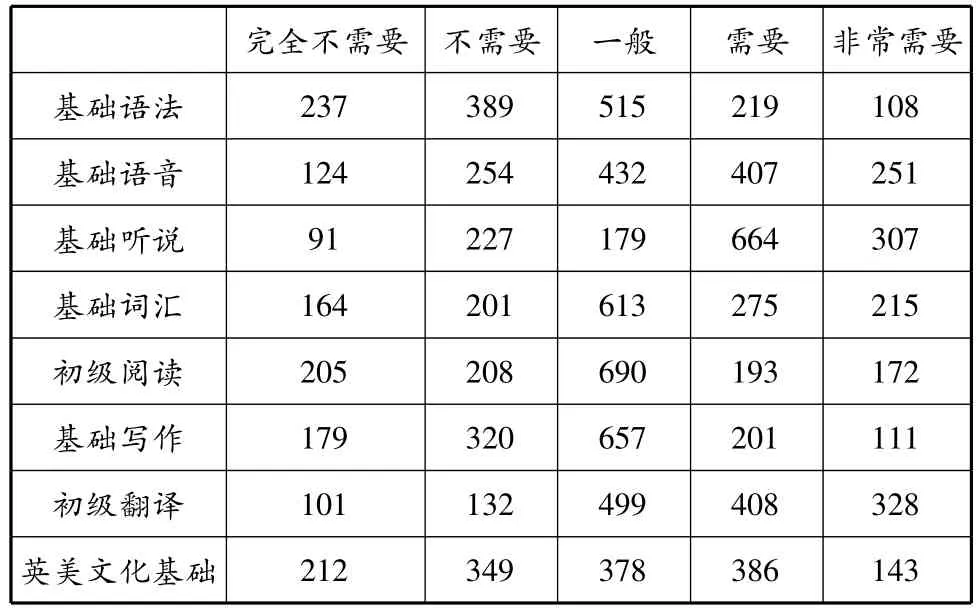

问卷设计的基础阶段通用英语主要是针对课程内容(如基础语音、基础听说等)而非独立的课程,数据显示(见表2),虽然在上一题项中选择需求基础阶段通用英语的学生只有114人,但在该题项中选择基础语音、基础听说、初级翻译和英美文化基础为需要或非常需要的人数却分别为658、971、736和 529。这说明虽然学生对《大学英语》这门课程本身有懈怠情绪,但对基础阶段的英语学习尤其是听说能力仍有较高需求。此外,本研究针对艺体生(共计120名)做了专门统计。数据显示,76%以上的艺体类学生认为需要或非常需要基础语法、基础语音、基础听说、基础词汇等内容的学习。69%以上的学生认为需要或非常需要初级阅读、基础写作、初级翻译、英美文化基础等内容的学习。从以上数据可知,基础阶段通用英语对艺体类学生的开设是非常必要的,对其他专业的学生则应在授课内容上有所侧重,把基础听说能力的训练放在首位,同时多注重西方文化知识的传输。

表2 学生对基础阶段通用英语课程内容的需求情况(人数)

5.2.2 对高级阶段通用英语的需求

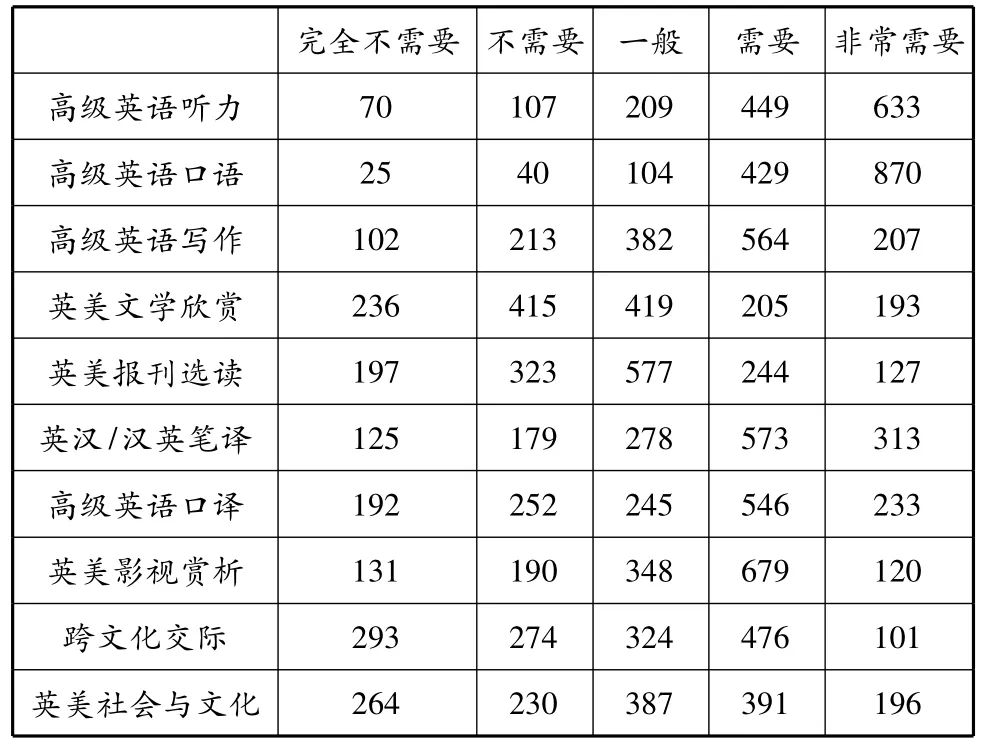

对高级阶段通用英语的需求依然集中体现为听说能力,尤其是对高级英语口语的需求。高达88.5%的学生认为非常需要,73.7%的学生认为非常需要高级听力的学习。选择需要或非常需要的课程排序依次为高级英语口语、高级英语听力、英汉/汉英笔译、英美影视赏析、高级英语口译、高级英语写作、英美社会与文化、跨文化交际、英美文学欣赏和英美报刊选读(见表3)。学生对听力、口语及口笔译的需求是为了满足就业或工作的需要,而较多学生选择英美影视赏析则是为了轻松获得学分,英美报刊选读和英美文学欣赏并不十分受学生青睐,主要是这些课程只能满足对此感兴趣的部分学生的需求。后期的访谈同样验证了上述分析。

表3 学生对高级阶段通用英语课程内容的需求情况(人数)

5.2.3 对应用技能英语的需求

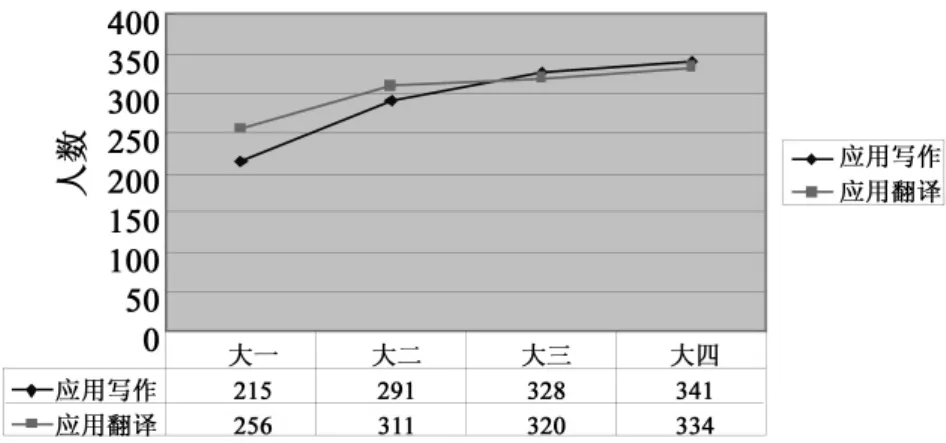

不同于通用英语,学习的目的可以是应用,也可以是为了理解与提高,甚至仅仅是欣赏,应用技能英语侧重的是“学即用”,强调其“实用性”特征。对应用技能英语课程内容的需求率达到80%以上的两门课程为应用写作和应用翻译,笔者就这两门课程比较了大一至大四不同年级学生的需求状况,发现大一至大四选择需要或非常需要的学生数量有明显上升趋势(见图5),这说明高年级学生对英语“应用性”的需求比较迫切。

图5 大一至大四学生对应用写作和应用翻译的需求趋势(人数)

5.2.4 对专业英语的需求

对“专业英语”的理解与定义,学习者与研究者之间存在分歧。如前文所述,专业英语实际是ESAP (English for specific academic purposes)即专用学术英语的简称,其主要目的是通过这种课程让学生熟悉和了解本专业领域中的词汇、句法和篇章结构,以便顺利阅读专业文献,为本专业的研究服务(蔡基刚、廖雷朝,2010)。秦秀白(2003)认为:“专业英语”是更高层次的“学术英语”,是指学生到了高年级阶段(大学三、四年级)结合自己的专业,掌握专用的学术英语。而通过笔者的前期调查和后期访谈,几乎所有学生理解的“专业英语”就是和自己专业相关的英语,即用英语学习专业知识,以备将来工作之需。这一理解基本上就是学者们所提出的行业英语/职业英语,即 EOP(English for occupational purposes),本研究所采用的“专业英语”课程概念是基于学生的理解,并非是为更高层次的研究服务。在本次调研中,认为需要或非常需要专业英语课程的比例为77.8%,在问卷涉及的30个专业中,有22个专业的学生列出了相关专业英语课程。

5.2.5 对学术英语的需求

不同于以往学者对复旦大学和清华大学学生的调研结果(蔡基刚、廖雷朝,2010;张为民等,2011),本次调查结果显示,受试学生对学术英语的认可度并不太高。笔者认为,这一现象可从两个方面进行解释:(1)受试学校为省属高校,学生的自身素质、所接触的学术环境决定学生对学术英语的了解和需求并不像清华大学、复旦大学等国内顶尖学校里的学生那样明了清晰,学术英语对他们而言只是一个模糊概念,没有明确具体的需求。(2)受试学校为财经类高校,学生学习英语更注重应用,听说能力与专业英语是他们最为迫切需要的。所以,学校职能部门应引领学生的发展,兼顾学生的需求与大学英语教学改革的趋势,这样才能让学生真正适应社会的需求。

5.2.6 对英语考试培训的需求

问卷结果显示,对英语考试培训的需求具有普遍性。但是不同年级对考试培训内容的需求有差异。对四六级的需求89%的学生来自大一大二,83%的大三大四学生对考研、GRE、GMAT等课程内容有强烈需求。在后期访谈中了解到,学生普遍欢迎此类课程的原因在于:既可以修读一门课程,获得学分,又无需额外费用参加社会培训班,还可以帮助其通过考试,可谓一举三得。

5.3 对各类英语需求频数差异分析

为了进一步分析不同类别的英语课程在不同年级和不同专业的学生之间是否有显著性需求差异,本文进一步横向比较了同一年级不同专业的学生,纵向比较了同一专业不同年级的学生对英语学习需求的差异。

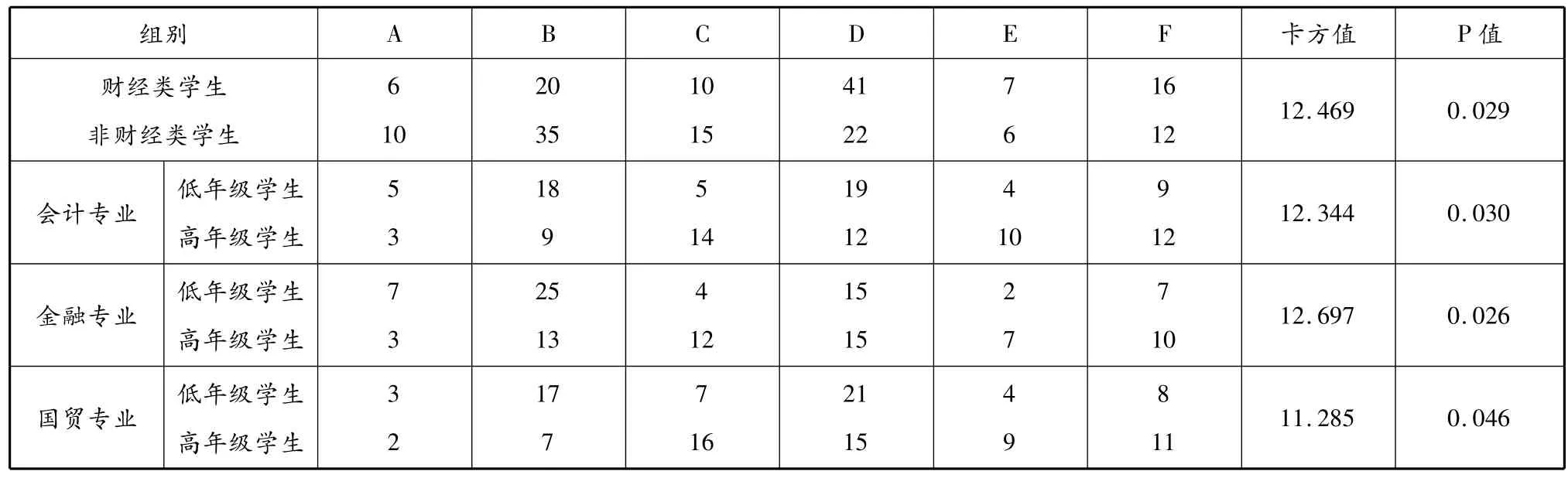

为了比较典型的财经类专业学生与非财经类专业学生在英语学习需求上的差异,笔者在大二挑选了10个财经类专业(经济学、财政学、税务学、金融学、国际经济与贸易、国际商务、电子商务、会计学、财务管理、统计学)和10个非财经类专业③(汉语言文学、文化产业管理、日语、人力资源管理、旅游管理、行政管理、物流管理、劳动与社会保障、法学、计算机科学与技术)共计200名学生(每个专业10名学生),就“您认为目前最希望学习的课程类别是”这一问题进行统计,同时抽取大一至大四会计、金融、国际经济与贸易这三个专业的360名学生④分别统计,并用卡方检验的方法比较两类学生在课程选项频数上的差异是否具有统计意义(p<0.05)。结果如表4所示。

表4 学生在不同类别课程上的选择差异比较(人数)

卡方检验针对不同专业和年级的学生对六类课程总的需求差异进行统计,结果表明,同一年级不同专业的学生对课程类别的需求存在显著性差异,卡方值为12.469,P值为0.029,表中所示选择较为集中的两类课程为高级阶段通用英语和专业英语,其中财经类学生对专业英语有更为强烈的需求,非财经类学生则倾向于通用英语的学习。进一步运用卡方检验,结果发现财经类与非财经类学生对这两类课程的需求存在显著差异(P值为0.002),这一方面说明高级阶段通用英语存在的必要性,另一方面说明必须加大专业英语的开设,深入培养财政、金融、经济、会计等高端财经和外语的复合型人才。会计、金融和国贸三个专业的低年级与高年级学生对课程类别的需求均存在显著性差异,P值分别为0.030、0.026和0.046。其中高年级学生表现出对应用技能英语和学术英语的兴趣,低年级学生则主要关注高级通用英语和专业英语。这就要求我们在课程设置时应充分考虑到不同年级的学生需求,各学期课程安排尽可能与学生的需求相吻合。

6.0 结论与建议

综合上述调查结果,可以看出现行大学英语课程体系在受试高校尚不能较好地满足学生学习需求,主要表现为:大学英语读写和听说1-4册的教学应用性不强,学生有懈怠情绪;选修课种类较少,不能满足各类学生多样化的需求;不同专业和层次学生的需求差异显著。鉴于此,笔者建议省属财经类高校的大学英语教学改革需要建设多类别、多层次、突出专业特色的英语课程体系,借鉴以往学者(蔡基刚,2012;文秋芳,2012)提出的大学英语课程设置模式,本文拟构建以下大学英语课程体系(见表5)。该课程体系强调基于学生的实际水平和需求,在不压缩大学英语总学分的前提下,适当减少基础阶段通用英语课时,增加其他类别英语课程,让不同层次和专业的学生各学所需,凸显财经特色,加大经管类专业英语课程的开设,适当开设学术英语,“切实提高大学生的专业英语水平和直接使用英语从事科研的能力”(教育部高等教育司,2007)。这样,既满足了学生的学习需求也兼顾了社会需求,有利于学生的多向发展。为此,在开课性质上除将基础阶段的大学英语设置为必修课以外,还另外设置一门学术英语和一门专业英语为必修课程,在开课学期上尽量满足不同年级学生的个性需求,在任课教师上应考虑各学院的师资情况。表中所列六类课程有机结合,才能较好地满足不同专业和不同层次学生的英语学习需求。本研究的不足之处在于受试群体较少且只涉及一个财经类高校,没有同时调查社会用人单位对大学生英语需求的现状。在我们的后续研究中这些问题将会得到较好的解决。

表5 财经类高校大学英语课程体系建设构想

注释:

①在这三个专业里每个年级选择35名学生是为了纵向比较同一专业不同年级的学生英语学习需求差异。选择这三个专业是因为它们是该校国家级特色专业,较具典型性。

②之所以没有选择大一和大四的学生是因为大一新生刚刚入学,对大学英语课程刚刚接触,大四学生则因为大部分已经选修了一些其它和英语相关的课程,无法准确衡量目前的英语水平与大学英语课程之间的关系,大二与大三的学生刚刚结束了大学英语一至两年的学习,还没有开始或较少选修其他英语课程。

③因为艺体生总体水平与其他专业学生有差距,故在选择时排除了该类学生。

④每个专业120名,大一大二为低年级学生,大三大四为高年级学生,低年级与高年级学生各60名。

[1]Berwick,R.Needs assessment in language programming:From theory to practice[A].In R.K.Johnson(ed.)The Second Language Curriculum[C].Cambridge:Cambridge University Press,1989.

[2]Dudley-Evans,T.&M.J.St John,Developments in English for Specific Purposes:A Multidisciplinary Approach[M].Cambridge:Cambridge University Press,1998.

[3]Hutchinson,T.&A.Waters.English for Specific Purposes:A Learning-centered Approach[M].Cambridge:Cambridge University Press,1987.

[4]蔡基刚.关于我国大学英语教学重新定位的思考[J].外语教学与研究,2010,(4):306-308.

[5]蔡基刚,廖雷朝.学术英语还是专业英语——我国大学ESP教学重新定位思考[J].外语教学,2010,(6):47-50.

[6]蔡基刚.基于需求分析的大学ESP课程模式研究[J].外语教学,2012,(3):47-50.

[7]陈冰冰.大学英语需求分析模型的理论构建[J].外语学刊,2010,(2):120-123.

[8]教育部高等教育司.大学英语课程教学要求[M].上海:上海外语教育出版社,2007.

[9]刘润清.21世纪的英语教学——记英国的一项调查[J].外语教学与研究,1996,(2):1-8.

[10]秦秀白.ESP的性质、范畴和教学原则——兼谈在我国高校开展多种类型英语教学的可行性[J].华南理工大学学报(社会科学版), 2003,(4):79-83.

[11]王斌华,刘辉.大学英语学习者学习需求调查及启示[J].国外外语教学,2003,(3):32-37.

[12]王金波.非英语专业本科生翻译教学需求调查——以上海交通大学为例[J].外语界,2009,(5):72-82.

[13]文秋芳.拓展大学英语课程内涵,实现国际化人才培养目标[DB/OL].(2011-3-24)[2012-8-31].http://old.fltrp.com/newsdetail.cfm?icntno=207982.

[14]文秋芳.大学英语面临的挑战与对策:课程论视角[J].外语教学与研究,2012,(2):283-292.

[15]夏纪梅,孔宪辉.外语课程设计的科学性初探[J].外语界,1999,(1):26-31.

[16]杨惠中.EAP在中国:回顾、现状与展望.中国ESP研究高端论坛[R].北京外国语大学,2010.

[17]杨玉兰.学生需求对大学英语选修课课程体系建设的启示[J].外国语文,2010,(6):131 -134.

[18]于海,钟晓华.2006-2007年上海大学生发展报告综述[J].复旦教育论坛,2008,(1):19-25.

[19]张乐兴,李养龙.“以学习者为本”的大学英语课程设置研究:调整与效果评价[J].山东外语教学,2010,(5):31-37.

[20]张为民,张文霞,刘梅华.通用英语教学转向学术英语教学的探索——清华大学公外本科生英语教学改革设想[J].外语研究,2011,(5):11-16.

[21]赵庆红,雷蕾,张梅.学生英语学习需求视角下的大学英语教学[J].外语界,2009,(4):14 -18.

[22]朱慧敏,刘艳梅.经济国际化趋势下的外语人才培养理念创新——以山东省为例[J].山东外语教学,2010,(4):30-35.

College English Curricula Design Based on Students’Needs Analysis—A Case for the Provincial Universities of Finance and Economics

Through questionnaires and interviews,this paper investigates 1500 students ranging from freshmen to seniors with special reference to one university of finance and economics in Shandong province.The results indicate that the present college English teaching does not effectively meet students’diversified learning needs;practical and professional English are more important for college students;there are significant differences in learning needs of English courses between junior and senior students,finance and economics majors and non-finance and economics majors.Based on the analysis,the paper sets up a system of college English curriculum including six modules,with a further scheme of course property,course credits,available terms and teachers.

college English;curricula design;need analysis;universities of finance and economics

H319

A

1002-2643(2013)03-0069-08

2012-11-20

本文为山东省省级教学改革项目“基于需求分析的大学英语教学改革研究——以省属财经类高校为例”(项目编号:2012422)的部分成果。

刘艳梅(1979-),女,汉族,山东菏泽人,讲师,博士生。研究方向:英汉双语翻译、外语教学。

朱慧敏(1965-),女,汉族,山东金乡人,教授,博士。研究方向:应用语言学、外语教育。

LIU Yan-mei1,2,ZHU Hui-min1

(1.School of Applied English Studies,Shandong Univerity of Finance and Economics,Jinan 250014,China; 2.School of Foreign Languages and Literature,Shandong University,Jinan 250100,China)