语境化:西方文学批评的发展脉络

李贵苍,李玲梅

(浙江师范大学国际文化与教育学院,浙江金华 321004)

语境化:西方文学批评的发展脉络

李贵苍,李玲梅

(浙江师范大学国际文化与教育学院,浙江金华 321004)

两千多年的西方文学理论和文学批评历史呈现一个清晰的发展脉络,即围绕现实-作者-作品-读者这四个要素不断创建建构意义的语境,期间经历了三次大的转型,使得文学批评从判断作品的价值逐步向意义解读过渡。本文大致勾勒了这一发展趋势,并认为自接受美学之后,读者的主体地位不断强化,文学批评走向围绕语境建构意义的趋势还将持续,因为这与当今世界呼吁多元文化主义、强调多样性和差异的后现代哲学精神是完全契合的。

文学四要素;语境;摹仿说;表现说;文学本体论;读者反应理论

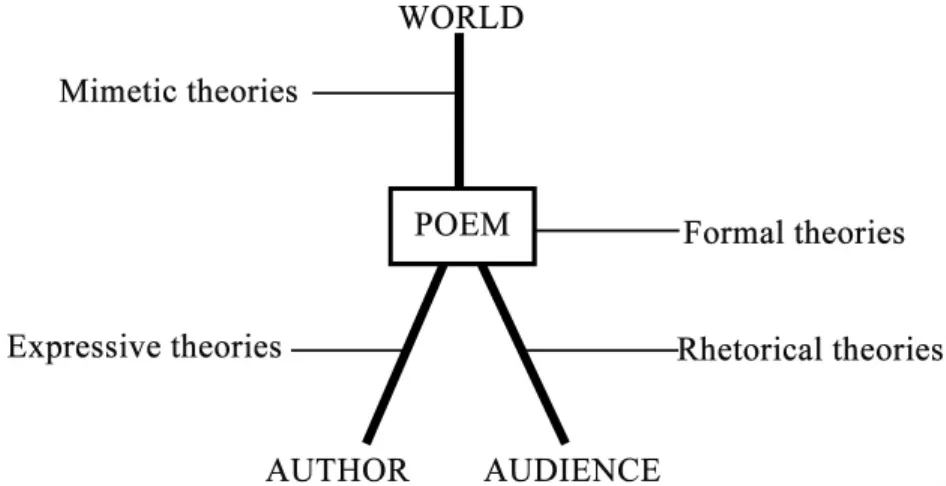

文学文本的存在及其意义并不是孤立的,它涉及到作者、文本和读者三个最基本的要素。如果说文学批评关注的是作品的意义和呈现方式,纵观西方文学批评的历史发展,一条清晰的脉络便呈现眼前,即文学作品的意义要么被认为是由作者所表达,要么被认为存在于作品本身,要么被认为是由读者所建构的。西方文学批评的发展围绕这三个基本要素演变出了各种理论和流派以及探寻意义的视角,亦即产生了各种关于建构文本意义的理论视角。尽管这个嬗变过程在早期十分缓慢,其轨迹却是清晰可见的。长期以来,先验存在的现实世界被认为是文学文本产生的最初来源,而作者藉由自身的经验和天赋才能创造出的文学作品,是文本产生的直接来源。于是,一般认为,作者-文本-读者是文本产生、流传到阅读过程中的基本要素。但考虑到文学与世界的关系,艾布拉姆斯(1989)在他著名的《镜与灯》中又加上“世界”(个人之外的现实世界)这个要素。大卫·里奇特(David H.Richter)(1997)在其影响深远的《批评传统:古典文本与当代趋势》(The CriticalTradition: ClassicTextsand Contemporary Trend)一书的“前言”中,将艾布拉姆斯的四要素绘制成了下列这个图标。该图标明确地将“诗”(文学作品、文本)置于四个要素中的中心地位,并由此支撑起一个三角型结构,即以作品为中心,将现实、作者、读者分别置于三角型的三个端点。这个简单明了的图标还揭示了作品与其他要素的关系,并归纳出了由各种关系研究而衍生出的主要批评理论,如研究作品与现实世界的关系主要是“摹仿说”等相关理论,对作品本身的研究诞生了形式主义批评理论,对作品与作者的关系研究产生了“表现说”理论,对作品与读者的关系研究产生了他称之为“修辞”批评的各种理论。

文学四要素的关系图

另外,这个图标还以非常直观的方式勾勒出了西方文学批评的历史轨迹,即从“摹仿说”和“实用论”(Pragmatic Theories)到“表现说”(Expressive Theories),再到“文学本体论”(Literary Ontology)和“读者反应批评”(Rhetorical Theories)不断发展的过程,并预示了西方文学批评的某种发展趋势。如果这个图标勾勒出了文学批评的嬗变过程,那么,我们也可以说,它同时揭示的是围绕建立不同语境而建构意义的历史过程。一言以蔽之,从当代学界对批评的理解和实践判断,从不同的视角解释文本成了当今欧美文学批评的基本范式。正如大卫·里奇特(David H·Richter)概括的那样:“传统批评家最明确的任务是判断文学作品的质量。但是,现在的学者们实际上更倾向于在解释意义上花费精力。”(Richter,1997:10)这不仅是一个准确的判断,同时也符合文学批评围绕四个基本要素的不断转型的发展趋势,即,随着批评的重心不断从“现实”、“作者”和“文本”向“读者”倾斜,“现实”、“作者”、“文本”和“读者”相继成为了批评视角的主要语境(context)。本文将大致勾勒这一转型趋势的主要方面,并认为随着批评界不断强化读者的作用,围绕“读者”将不断建立新的语境,为读者自己建构文本意义提供视角和条件,并以此带动文学批评视角的扩展。

唐纳德·基赛(Donald Keesey)在《批评语境》(Contexts for Criticism)一书的“导读”(General Introduction)中认为:“我们总是以某种方式阅读,于是每一种阅读都是创造意义的过程,都是一种解释。‘文学批评’从宽泛的意义上讲,可以定义为解释的艺术,因此,每一种阅读都是一种批评行为,而每一个读者都是批评家。”(Keesey,1987:1)“每一种阅读都是一种批评行为”,意指每一种阅读都是一个意义建构的过程,在此过程中,读者“创造”了意义,读者理所当然地承担了批评家的使命。确信的是,文本意义不论是什么,也不论它存在于何处,它并不会自动呈现出来。现当代的文学批评界的共识是意义不是一个先验存在,意义是由读者建构而成的。那么,读者是怎样建构意义的呢?建构意义的条件又是什么呢?

建构意义首先要求从一个特定的或者特殊的视角或者角度切入文本,这就要求读者为自己的视角创立一个语境。“换句话说,我们必须决定在什么语境下观照作品。”(Keesey,1987:2)但问题是,语境是什么呢?我们一般都理解的语境,指确定文本意义的一系列综合的社会、历史、观念和文化因素。但这样的理解还不能成为一个比较准确的定义,因为它过于宽泛。倒是在自然科学领域里有一个好的定义。阿尼德K.戴伊(Anind K.Dey)在“理解并使用语境”(Understanding and Using Context)一文中做了一个比较具体明了的定义:“语境是任何可以确定一个事物情形的信息。事物可以是一个相关的人、一个地方或者一个物体。”(Dey,2001:5)在戴伊定义的基础上,我们认为语境就是能够确定文本意义最重要的一个因素。这个因素可以是一个观念、一种观点、一个问题或者任何一个文学要素。如此,语境是不断随着社会思潮的变化而变化的,而这种变化也是符合文学批评观念和视角的发展历史的。随着语境的变化,读者的批评视角随之变化,读者建构的意义也会不尽相同。

1.0 以现实为语境:摹仿说

根据以上的定义,我们可以将语境定义成为批评家提供其确定视角的要素。现实世界作为里奇特的文学四要素说中的一个,无疑是一个最重要的批评语境。两千多年来,围绕这一语境产生了诸如道德批评、伦理批评、哲学批评、历史批评等等流派。虽然各个批评流派关注文学作品的焦点不同,但它们都以现实世界为语境发展各自的体系与特点。回顾西方文学批评历史,柏拉图首先提出了他的批评思想和观念,并坚定地确立了“现实”这一要素作为他文学批评的语境,并从这个语境确定他的批评视角。柏拉图将世界二分为理式世界和现实世界,认为现实世界是对理式世界的摹仿,而艺术世界则是对现实世界的摹仿,因而艺术是摹仿的摹仿,与真理隔了两层,不仅无用,而且有害。他认为,“从荷马起,一切诗人都只是摹仿者,无论摹仿德行,或是摹仿他们所写的一切题材,都只能得到影像,而不曾抓住真理”。(柏拉图,1983:76)显然,柏拉图是以现实为语境判断文学作品与真理的关系,不仅否定文学中的“真”,而且认为诗人弘扬的是“恶”,贬斥他们“生性适应于灵魂中那些怨尤愤懑、斑驳纷陈的习性的,因为他们易于被摹仿”。(柏拉图,2010: 474)诗人的罪行是“我们可以说,那以模拟为事的诗人也是把一种恶劣的政体塞进到每一个个人的自身的灵魂里去,去取悦于灵魂不智的部分”。(同上)亚里士多德继承了柏拉图的摹仿说,他在《诗学》中指出:“史诗和悲剧、喜剧和酒神颂以及大部分双管箫乐和竖琴乐——这一切实际上是摹仿,知识有三点差别,即摹仿所用的媒介不同,所取的对象不同,所采用的方式不同。”(亚里士多德、贺拉斯,1962:3)尽管亚里士多德不完全认同柏拉图关于文学与现实的关系的结论,但他也是将“现实”作为了他诗学理论的语境。在这一点上,二者有异曲同工之妙。

以现实为语境的摹仿说以追求完美的理式世界(特别是理性的人)为目标,因而注重文学弘扬道德观念的实用功能。由此,文学批评在摹仿说的基础上衍生出了文学的目的,即文学需要承担道德感化的使命。这一总体倾向便是将文学视作社会道德体系和社会秩序的组成部分,其最终意义是给读者以教益,而将脱离这一目的的作品斥为低劣反叛的艺术。贺拉斯基于这一理念,在《诗艺》中要求诗人将有益的和令人愉悦的东西融合进创作中(instruct and delight)。文艺复兴时期的的英国诗学家菲利普·西德尼爵士在《诗辩》中,也将诗歌定义为一种通过摹仿而愉悦读者的艺术:“模仿的目的是给人以愉悦和教导,而给人以愉悦就是要人们去把握住善。没有愉悦,人们就会像躲避陌路人一样离开善而去……”。(转引自艾布拉姆斯,1989:16)他进一步指出,数学、哲学和天文学等学科都只是增长见识的工具性学科,只有诗学、道德学和历史学才能赋人于道德情操。但是,道德学家囿于晦涩的道德规条而无法感化读者;历史学家则囿于具体的事实而无法给人以深刻的教益。这就不难理解,西德尼为何尊诗人为王。他坚信诗人优越于道学家和史学家,因为他们能够融教化和历史于一体,即,能在感化读者的同时还能让他们从善如流。贯穿了整个18世纪欧洲的新古典主义进一步强化了模仿现实和寓教于乐的古典主义批评传统。

2.0 以作者为语境:表现说

以现实为语境的摹仿说到了新古典主义后期,一味强调文学的实用功能,必然对诗人(作者)提出更高的要求,即,诗人必须具备卓越的文学天赋,能够跳出刻板的摹仿,能够思接千载,发挥自己的想象力,运用高超的艺术手法,以自己的生花妙笔创造出动人的作品。渐渐地,文学批评不再将现实奉为圭臬,作者的天赋才能开始受到关注。作者成为建构意义的语境,开启了文学批评语境化的第一次大的转型。到了19世纪前后,强调诗人的心理构成、天赋品质和非凡的想象力的浪漫主义批评(Romanticism)在欧洲大陆渐次兴起。浪漫主义批评者大张旗鼓地抗拒文学的现实传统和以现实为语境的批评传统,张扬作者的主体性,提出了“表现说”,主张文学艺术是作家内心世界的表现,是作家对社会和历史认识之后情感的自然流露,而不是对现实世界的客观模仿。这时的文学第一次开始了其内省的倾向,文学批评也随之开始了它的转向,即,现实不再是重要的批评语境,代之而起的是作者及其表现能力,同时也意味着文学不仅不是对现实的模仿,反而是对现实的表现和建构。

德国批评家弗里德利希·施莱格尔是浪漫主义理论最早的批评家和奠基者之一。他沿用席勒在《素朴的诗和感伤的诗》中的论点,将文学分为“古典的”古代诗歌和“浪漫的”现代文学,并将古典诗歌视为机械死板之作,而将浪漫诗歌视为有机鲜活的创造。他在《断片》中主张诗人创作要以自我为中心,随兴所至尽兴而为,而不为传统规范所囿。在英国,华兹华斯与柯勒律治于1798年出版的《抒情歌谣集》宣告了浪漫主义诗歌在英国的正式诞生。在1880年版《抒情歌谣集》的“序言”中,华兹华斯(W.Wordsworth)不仅详细阐述了他的诗学主张,而且振聋发聩地提出:“诗就是强烈情感的自然流露”(转引自Wordsworth,2002:250),宣告了以情感说代替历史悠久的摹仿说。难怪《诺顿英国文学》的主编艾布拉姆斯感叹道:“《序言》作为一个整体衡量,是一个关于诗歌本质的革命性宣言,这样说也是名至实归。”(同上:238)华兹华斯呼吁诗人在题材上打破新古典主义传统,强调诗人朴素情感的自然流露,反对无病呻吟的粉饰,倡导诗人以日常语汇表达普通大众的基本情感。华兹华斯不仅以表现情感的力度和语言风格重新定义诗的“本质”,而且还将诗人拔高到人中龙凤的程度。他坚信:“事实上,他(诗人)有着更鲜活的情感、更丰沛的热忱和柔情;他更明了人性的本质;与普通大众相比,他的灵魂更加宽广深邃。”(同上:246)不论是施莱格尔,还是华兹华斯,都坚信诗歌的意义在于作者的表现以及他们表现情感的手段和力度。

19世纪后期出现的唯美主义(Aestheticism)进一步凸显了以作者为语境的批评趋势。据安吉拉·雷顿(Angela Leighton)考证,本杰明·康斯坦特(Benjamin Constant)首先提出了唯美主义的核心思想:“为艺术而艺术”(“L’art pour l’art”)(Leighton,2008:32)。法国浪漫主义诗人戈蒂埃(Théophile Gautier)强调艺术的自足性,否认文学反映现实并为现实服务的任何主张和观点,他在其小说《毛邦小姐》中写道:“唯有完全无用之物才是美的;任何有用的东西都是丑陋的,因为有用的东西会满足人的某种需求,而人天性脆弱,品味底下,其需求必然低俗,令人作呕”(1834:22)。英吉利海峡对岸的王尔德(Oscar Wilde)高举唯美主义大旗,对19世纪的批判现实主义作品进行过严厉批判,声称:“19世纪讨厌现实主义就像凯列班看见自己(丑陋)的镜像后的暴怒;19世纪讨厌浪漫主义就像凯列班看不见自己(丑陋)的镜像后的暴怒。”(Wilder,1992:3)他同时反对艺术作品有丝毫的社会和道德作用,坚信“没有所谓的道德或者不道德的书,只有写的好的或者写的不好的书。仅此而已”。(同上)他还认为“所有的艺术都是表面和符号”(同上),因为他坚信真正的艺术是建立在虚构之上的,用他的话说,艺术作品就是“实现虚构中所梦想的东西”(王尔德,2009:384)。更有甚至,他还骇人听闻地提出“生活模仿艺术甚于艺术模仿生活”之说。(同上)王尔德的观点不仅凸显了作者的想象力和创作技巧的重要性,彻底颠覆了以现实为语境的自古希腊形成的批评传统,而且为此后文学建构现实的语言哲学流派找到了注脚。

与唯美主义一样,坚持艺术独立说(Artistic Independence)的意大利批评家克罗齐同样反对艺术的功利作用,也否认从现实角度建构文学作品意义的企图。他认为:“艺术就其为艺术而言,是脱离效用、道德以及一切实践的价值而独立的。如果没有这独立性,艺术的内在价值就无从说起。”(克罗齐,1983:126)因此,克罗齐与唯美主义者一样,都在否认以现实为语境建构文本意义的传统,转而将作者作为创造和建构意义的重要语境。需要强调的是,唯美主义所凸显的是作者的想象力,而克罗齐则强调作者的直觉对艺术创造的作用。他首先提出了艺术即直觉而直觉即表现的观点,认为“把直觉的(即表现的)知识和审美的(即艺术的)事实看成统一,用艺术作品看做直觉的知识的实例,把直觉的特性都赋予艺术作品,也把艺术作品的特性都赋予直觉”。(同上:19)将艺术特性赋予直觉,无异于将艺术特性赋予作者,其以作者为语境建构作品意义的努力代表了以作者为语境的彻底转型。

3.0 以作品为语境:文学本体论

以作者为语境的批评发展到后期时,产生了很多问题。以考证作品人物与作者的关系或者情节与历史事件关系的实证主义批评,将人物等同作者的爬罗剔抉式批评,日益显现出其言过其实或者牵强附会的弊端。就文学创作而言,以英国的浪漫主义文学为例,其弊端包括文过饰非、滥情、无病呻吟和连编累牍的感伤,读来味同嚼蜡。在慰情聊胜于无的沉沉暮气中,新的批评视野呼之欲出,因为以现实为语境的“摹仿说”和以作者为语境的“表现说”基本完成了自己的历史使命,以文本作为建构意义语境的“文学本体论”应运而生,标志着文学批评的第二次转型。剑桥大学的瑞恰兹(Richards)等人认为文本是个自足完整的语境,与文本之外的一切要素无涉。作品一旦完成,其意义只存在于文本之中,如果将其他因素带进文学批评之中,就必然带有不纯粹的目的。(Richards,2001:610-634)俄国形式主义开了文学本体论的风气之先,认为文学作品的文学性(艺术性)在于作品本身具体而客观的语言及结构之中,而作品之外的客观世界或作者个人的主观世界与艺术性无关。即使作者的意图也被标上了谬误的标签,认为即便作者有写作意图,其意图已经体现于文本之中,如果读者不能发现那个像海上灯塔一样的“意图”,只能说明作者词不达意。换句话说,以作者为语境并寻找写作意图的“表现说”根本就是一条歧途。

以文本为语境的“文学本体论”关注的是文学作品的“文学性”(艺术性)本身。如果说,绘画是色彩的艺术,舞蹈是肢体的艺术,音乐是声音的艺术,文学只能是文字的艺术。推而言之,“文学性”只能存在于作品的语言和其语言形式之中。俄国形式主义者正是坚信这点,强调文学语言的特殊性。他们抛弃研究艺术与生活关系的传统批评和理论,转而研究日常语言和文学语言的关系与区别,认为艺术创作就是将人们日常生活的感觉方式陌生化,文学形式就是将日常实用性语言陌生化的结果。换句话说,文学性就是日常语言陌生化的文本体现。

坚持文学本体论的另一批评流派是兴盛于20世纪20年代至50年代的英美“新批评”,其奠基者是美国的艾略特和英国的瑞恰兹。艾略特在其“传统与个人才能”一文中坚信:“诚实的批评和敏感的鉴赏,并不注意诗人,而注意诗。”(艾略特,2000: 515)他还在同一篇文章中指出了以“诗”(文本)为语境建构意义的实用性:“将兴趣由诗人身上转移到诗上是值得称赞的企图:因为这样一来,批评真正的诗,不论好坏,可以得到一个较为公正的评价。”(同上:518)瑞恰兹则为新批评提供了语言研究的方法论,他在《文学批评原理》中指出由于文字具有“不确定性、歧义”等现象(Richards,2001:46),因而研究反讽、张力、歧义等才能明了诗歌的意义(同上:46-51)。后经燕卜逊、兰色姆和韦勒克等人的补充和完善,新批评理论形成了其完整的理论框架。虽然结构主义、叙事学、后结构主义等等文学理论有不同的文学主张,但归根结底,他们仍然属于文学本体论的一脉,相信文本意义的实现依赖于文字意义的确定,文本成了建构作品意义的唯一语境。

4.0 以读者为语境:读者反应理论

虽然文学本体论研究盛极一时,但随着时间的推移,其忽视文学社会功能的弊端日渐显露,人们开始寻求新的语境,以建构文学的意义。显然,以现实为语境和以作者为语境的“外部研究”和建立在文学本体论之上的“内部”研究,都不能带来文学研究和意义建构的创新和发展,都不能改变其极端的保守立场,于是,文学研究开始将重心转移到构成文学的另一个基本要素:读者。上个世纪60年代中期,以姚斯(Hans Robert Jauss)和伊瑟尔(Wolfgang I-ser)为代表的德国康斯坦茨学派,既不研究作品与现实的关系,也不研究作者的表现力问题,更不研究文本的语言、结构和叙事手法,而是将读者作为语境,研究读者的阅读过程、阅读心理和审美体验。正如伊瑟尔发现的那样:“作品要多于文本,因为文本只不过在它被实现时才具有意义,而且这种实现绝不独立于读者个人的气质(意向)。”(伊瑟尔、沃尔夫冈,2000:667)研究读者的反应和接受,并由此开创了接受美学,带来了以读者为中心的文学批评的又一次颠覆性转型。

之所以说是颠覆性转型,这是因为以读者为语境的接受美学首先不承认文本的自足性存在。相反,该理论认为文本是开放的、未定的、是等待读者凭自己的感觉和知觉经验完善的多层图式结构。换句话说,文学作品不是由作者独自创作完成的,而是由读者与作者共同创造而成的,从而赋予文本以动态的本质。其次,强调读者的能动作用、创造性的阅读过程以及接受的主体地位,必然认为阅读即批评、批评即解释,或者像前文中基赛所指出的那样,“每一种阅读都是一种批评行为”(Keesey,1987),亦即,每一种阅读都是建构意义的创造性过程。这样,文本的意义就具有了开放性、多重性、复杂性和多样性,而失去了其唯一性。那么,读者何以能够建构意义呢?按照姚斯的理解,那是因为读者有“期待视域”(the horizon of expectation)(Jauss,1970:16),即读者在阅读文本之前的艺术经验、审美心理、文学素养等因素构成的审美期待或者先在的心理结构,读者的视野决定了读者对作品的基本态度、意义的生成和评价标准。显然,读者的期待视野不可能一致,其对待文本的态度和评价标准会因人而异,生成的意义也会超出任何个人的建构。可以说,读者作为语境因其视角的变化而将“意义”主观化了,这也符合接受美学所倡导的阅读“具体化”,即主观化的主张。从哲学本源上讲,接受美学受现象学美学影响,在主观化和客观化之间几乎画上了等号。

即便“具体化”就是读者将自己的“期待视野”具体到文本的语言、结构、主题和呈现方式之中,“具体化”仍然不是建构意义的关键,即,“具体化”的阅读并不能生成意义。如果说“具体化”是一个细致的阅读过程,那么离开了语境化,读者仍然不能解读出文本的意义,最多只能是发现自己的“期待视野”与作者的美学指向——现象学美学所说的意向性——相向或者相悖。关键还是读者是否有建构意义的语境化能力和条件。普遍意义上的读者是不存在的。任何读者都是生活在一定社会条件下的读者,都有各自形成的文学观念、审美观念、社会意识以及对社会问题的根本看法和主张,这必然导致读者的阅读视野的构成要素互不相同。读者阅读视野的不同必然导致读者作为语境的个体差异。比如说,一个唯美主义者、一个坚信人类大同的读者、一个坚信性别平等的读者、一个坚信种族平等的读者、一个坚信生命面前,人人平等的读者和一个坚信人是自然的一部分的读者、一个人道主义者、一个道德卫士、一个庸俗的不管是什么的主义者、一个多元文化主义者、一个文化沙文主义者、一个坚信强权就是正义的读者,均可能以自己愿意相信的观念、事实、话语、热点问题等为语境,解读并建构作品的意义。

作者之死导致文本的诞生,而文本的开放性带来了读者围绕语境建构意义或者解释文本的无限自由。最近的半个多世纪里,西方文学批评界流派众多、学说纷纭,令人眼花缭乱,这不能不归结于读者反应批评兴起后带来的变化。变化的动因无疑是读者为语境促成解释视角万马奔腾的壮丽和纷繁,这壮丽和纷繁体现于批评方法、理论视角、问题意识等方面的多样性。迥然相异的视角必然带来文本解读的多样性。譬如说,我们可以依据新历史主义、女性主义、叙事学、性别研究、修辞研究、后殖民主义、文化批评、马克思主义文艺理论、话语分析等等理论,研究文本对性别、文化、种族、自然、环境、主体、他者、身体、权力等问题的书写和呈现方式。

西方两千多年的文学理论和批评发展历程,形成了难以计数的批评流派和视角,薪尽火传,精彩纷呈,但总的趋势是为了建构意义而不断将文学的基本要素之一作为语境,因此,可以说文学批评的发展在于新的语境的确立。如今,“文化”作为语境的“文化研究”方兴未艾,“环境”作为语境的“生态批评”高歌猛进,未来,也许“自然”会成为一个确认的语境,大于自然的还有星球——实际上,星球作为语境开始见于生态文学批评。现实、作者、文本和读者交替作为语境,形成了各自鲜明的批评理论和流派。时至今日,从现实作为语境到读者作为语境的嬗变再到读者主体地位的确立,文学批评从评价作品的价值转为解读作品的意义。于是,文学批评不再神圣,昔日学界泰斗耸壑昂霄、一枝独秀的场景不再,万千的读者面对文本,不再抱有怯懦恭顺之态,伈伈睍睍,而是跃跃欲试于解读,亹亹不倦,形成了群雄并起、炫奇争胜的壮丽景观。这与当今世界呼吁多元文化主义、强调多样性和差异的后现代哲学精神是完全契合的。

[1]Dey,A.K.Understanding and using computing[J].Personal and Ubiquitous Computing,2001,(5):4-7.

[2]Jauss,H.R.Elizabeth Benzinger[J].New Literary History,1970,(1):7-37.

[3]Keesey,D.Contexts for Criticism[M].Mountain View: Mayfield Publishing Company,1987.

[4]Leighton,A.On Form Poetry,Aestheticism,and the Legacy of a Word[M].London:Oxford University Press,2008.

[5]Richter,D.H.The Critical Tradition:Classic Texts and Contemporary Trend[M].New York:Bedford Books,1997.

[6]Richards,I.A.The Principles of Literary Criticism[M].London:Routledge,2001.

[7]Wilde,O.The Picture of Dorian Gray[M].London: Wordsworth Editions Limited,1992.

[8]Wordsworth,W.Preface to Lyrical Ballads[A].In M.H.Abrams(ed.).The Norton Anthology of English Literature (Vol.2)[C].New York:W.W.Norton&Company Ltd,2002.238-251.

[9]艾布拉姆斯.镜与灯:浪漫主义文论及批评传统[M].郦稚牛译.北京:北京大学出版社,1989.

[10]艾略特.传统与个人才能[A].张德兴.二十世纪西方美学经典文本(第一卷)[C].上海:复旦大学出版社,2000.511-519.

[11]柏拉图.柏拉图文艺对话集[M].朱光潜译.北京:人民文学出版社,1983.

[12]柏拉图.理想国[M].顾寿观 译.长沙:岳麓书社,2010.

[13]克罗齐.美学原理[M].朱光潜译.北京:外国文学出版社,1983.

[14]王尔德.王尔德全集(第四卷)[M].赵武平编.北京:中国文学出版社,2009.

[15]亚里士多德,贺拉斯.诗学·诗艺[M].罗念生,杨周翰译.北京:人民文学出版社,1962.

[16]伊瑟尔,沃尔夫冈.阅读过程:一个现象学的论述[A].李均.二十世纪西方美学经典文本(第三卷)[M].上海:复旦大学出版社,2000.667-701.

Contextualization:A Clear Pattern of the Western Critical Evolution

LI Gui-cang,LI Ling-mei

(College of International Education,Zhejiang Normal University,Jinhua 321004,China)

Over two thousand years,Western literary theories and criticisms have manifested a clear pattern of development by respectively contextualizing the world,the author,the text,and the audience so as to generate meanings of a literary work.Literary criticism develops by the waves of the phases of contextualization,and gradually focuses on interpreting rather than judging the works.This article outlines this evolutionary pattern,and argues that since the Reception Aestheticism came into full play,the audience as a context has acquired the status of a subject; hence interpreting texts replaces traditional criticism.We also believe that this trend will continue,given the fact that it fully accords with the spirit of multiculturalism,diversity and differences in the contemporary world of intellectuals.

four literary elements;context;mimetic theories;expressive theories;literary ontology;reader-response criticism

I109

A

1002-2643(2013)03-0082-05

2013-02-25

本文为教育部社科基金项目“‘人性归一’的大同社会理想——北美华裔文学鼻祖水仙花研究”(项目编号:09YJA752020)的阶段性成果。

李贵苍(1958-),男,汉族,陕西澄城人,教授,博士生导师。研究方向:英美文学、华裔美国文学、文艺理论。

李玲梅(1988-),女,汉族,浙江富阳人,硕士研究生。研究方向:英美文学。