附条件不起诉制度在中国的实施

郭 旭

附条件不起诉制度在中国的实施

郭 旭

新《刑事诉讼法》首次在全国人大立法层面上,对涉嫌未成年人犯罪的刑事诉讼活动在第5编“特别程序”第1章进行了专门规定,建立了相对比较完善的诉讼保护体系,实行教育、感化、挽救的方针,坚持教育为主、惩罚为辅的原则。同时,新《刑诉法》第271、272和273条还正式确立了未成年人附条件不起诉制度,体现了国家在处理未成年犯罪问题时的司法倾斜与保护。

附条件不起诉制度作为长期以来检察机关不起诉方式的补充,在应对我国未成年犯罪率高的现状中,必将发挥重大作用。司法实务中对该制度已经开展了实施试点,①新《刑事诉讼法》通过之后,我国部分省市在办理未成年案件工作中,开始尝试使用附条件不起诉的方式,对若干情节轻微的刑事案件做出附条件不起诉处理。笔者在网上查到的比较有代表性的案件有以下4个:《海盐尝试未成年人案件附条件不起诉制度》,http://www.cnjxol.com/xwzx/jxxw/qxxw/hy/content/2012-06/08/content_2036831.htm,嘉兴在线网,2012年6月8日访问。《我省首例未成年人附条件不起诉案考验期满5名未成年人表现不错,免于起诉》,http://www.lzbs.com.cn/ shnews/2012-08/30/content_2400821.htm,兰州新闻网,2012年8月30日访问。《少年宿舍顺手牵羊 听证会与会人员赞成不起诉》,http://www.ahradio.com.cn/news/system/2012/09/10/ 002393885.shtmi,安徽广播网,2012年9月10日访问。《长宁试点未成年人附条件不起诉》,http://www.china-woman.com/rp/main?fid=open&fun=show_ news&from=view&nid=86608,中华女性网,2012年9月11日访问。积累了相当多经验,这为正式施行提供了思想和人员上的保障,但是其中也存在不少问题,有必要继续进行研究和分析。

一、新《刑诉法》规定的附条件不起诉制度

1996年《刑事诉讼法》中将不起诉制度划分为法定不起诉、酌定不起诉和证据不足不起诉三类。在司法实务过程中,特别是在办理未成年犯罪案件时,由于缺乏一个适当的过渡机制,除了对于某些“犯罪情节显著轻微,依照刑法规定不需要排除刑罚或者免除刑罚”的情况可以酌定不起诉外,其他的案件通常都会进入法院审判程序,尽管未成年被告人最后可能也只是被判处管制、拘役、缓刑等较为轻缓的刑罚,但这种完整的诉讼程序一方面不利于缓解我国目前司法资源紧张的现状,另一方面也不利于对触犯刑法的未成年人之保护。对此,我国部分地区检察机关在司法实践中对不起诉的方式开展了探索和试点,②早在1992年上海市长宁区检察院就开始探索对未成年人附条件不起诉,对涉嫌盗窃的1名16岁犯罪嫌疑人延期起诉,在3个月考察期内该犯罪嫌疑人表现良好,检察机关决定对其从宽处理,实行“免予起诉”;2000年12月,湖北省武汉市江岸区人民检察院对两名15岁的初三学生实行了暂缓起诉,并开展暂缓起诉的改革试点;2001年5月,河北省石家庄市长安区人民检察院出台了《关于实施“社会服务令”暂行规定》,开始探索对未成年犯罪嫌疑人实行暂缓起诉。彭东、张寒玉:《检察机关不起诉工作实务》,中国检察出版社2005年版,第194页;郭斐飞:《附条件不起诉制度的完善》,《中国刑事法杂志》2012年第2期,第62页。附条件不起诉作为实践成果之一为本次《刑诉法》所吸收,也为检察机关在处理未成年案件时使用该种不起诉的方式提供了权威法律依据。

(一)适用条件

新《刑事诉讼法》第271条第1款对附条件不起诉的适用做出了明确规定:“对于未成年人涉嫌刑法分则第4章、第5章、第6章规定的犯罪,可能判处一年有期徒刑以下刑罚,符合起诉条件,但有悔罪表现的,人民检察院可以做出附条件不起诉的决定”。对该条文本表述的充分理解,是正确适用附条件不起诉的前提。

1.罪行要件

未成年人的犯罪行为只能是涉嫌刑罚分则第4章、第5章或者第6章的罪名,即侵犯公民人身权利、民主权利罪,侵犯财产罪和侵犯社会管理秩序罪这几大类罪中的一种。我国刑法分则根据行为的性质和严重程度划分为10类,每类都包含了许多个罪名及相应的法定刑度,立法者对未成年附条件不起诉的罪行要件中仅选取了其中3类,固然是基于在实践中未成年人很难触犯其他的罪名,①对于刑法分则剩下的7大类罪:危害国家安全罪、危害公共安全罪、破坏社会主义市场经济秩序罪、危害国防利益罪、贪污贿赂罪、渎职罪、军人违反职责罪,特别是在后三类罪中,犯罪主体根本不可能为未成年人,但是不妨碍其成为犯罪工具(如:间接正犯的情形),在是否采用附条件不起诉的判断过程中也应该纳入考虑的范围。但是对类罪进行明确的规定是否真正有利于保障未成年犯罪嫌疑人的合法权益,仍值得考虑。

2.刑罚要件

“可能判处一年有期徒刑以下刑罚”中的1年有期徒刑,应当被理解为是宣告刑而不是法定刑。纵览整部刑法,法定刑为1年以下有期徒刑的仅有2条,第一个是第252条“隐匿、毁弃或者非法开拆他人信件罪”,在第4章侵犯公民人身权利、民主权利罪予以规定;第二个是第322条“偷越国(边)境罪”,规定在第6章侵犯社会管理秩序罪中。如果附条件不起诉中的1年有期徒刑是法定刑,那么适用范围就更为狭窄,故在此处应被理解为可能被判处的宣告刑。

3.起诉要件

附条件不起诉,从本质上来讲是以教育为主、惩罚为辅的原则,对符合起诉要件的未成年犯罪嫌疑人“网开一面”。《刑诉法》第172条对起诉要件做出了说明:“人民检察院认为犯罪嫌疑人的犯罪事实已经查清,证据确实、充分,依法应当追究刑事责任的,应当做出起诉决定。”

其中,最高人民检察院于1999年颁布的《人民检察院刑事诉讼规则(以下简称<高检规则>)》对何为“犯罪事实已经查清”做出了界定:属于单一罪行的案件,查清的事实足以定罪量刑或者与定罪量刑有关的事实已经查清,不影响定罪量刑的事实无法查清的;属于数个罪行的案件,部分罪行已经查清并符合起诉条件,其他罪行无法查清的;无法查清作案工具、赃物去向,但有其他证据足以对被告人定罪量刑的;证人证言、犯罪嫌疑人供述和辩解、被害人陈述的内容中主要情节一致,只有个别情节不一致且不影响定罪的。本次《刑诉法》第53条也对“证据确实、充分”的标准进行了设定:定罪量刑的事实都有证据证明;据以定案的证据均经法定程序查证属实;综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

4.悔罪要件

悔罪是指犯罪分子犯罪后,法院裁判前认罪并悔悟的情况。认罪是承认犯罪并如实交代犯罪事实,悔悟是指有悔悟之心、悔不当初,并有悔悟的实际表现。②陈光中:《刑事诉讼法》,北京大学出版社、高等教育出版社2012年版,第419页。在司法实务中,对于“认罪行为”的界定颇为容易,仅需在侦查或者审查起诉阶段接受讯问之时如实供述犯罪行为即可,但对于未成年犯罪嫌疑人是否存在“悔悟之心”的判断,却有些许困难,宜综合其赔礼道歉、具结悔过、伤害赔偿等众多情况进行分析判断。

(二)决定方式

“人民检察院在作出附条件不起诉的决定以前,应当听取公安机关、被害人的意见”。在我国,起诉与不起诉的决定都是由检察机关单方面作出,法律为其设定了一系列的程序,包括查阅案卷、讯问犯罪嫌疑人,听取辩护人、被害人及其诉讼代理人的意见等等,以确保检察机关对做出是否提起公诉决定的正确性和可靠性,实现对案件的及时分流。

在对未成年犯罪嫌疑人适用附条件不起诉的判断过程中,法律仍旧保留了由检察机关单方面作出决定的权利,并明确规定要求听取公安机关、被害人的意见,整体上而言是中肯的。公安机关参与了整个案件的侦破过程,对未成年犯罪嫌疑人在案件中所起之作用、案发后的表现及认罪情况最为熟悉;被害人作为受到未成年人伤害所直接指向之对象,因此,被害人之谅解就成为了判断附条件不起诉中的关键因素,从另一个侧面反映出犯罪嫌疑人的悔罪情况。

另外,就决定做出的主体人民检察院而言,根据《高检规则》第286条、288条、289条,法定不起诉的决定可以由检察长直接做出,证据不足不起诉、酌定不起诉的决定则须由检察委员会讨论决定做出。之所以根据不同的情况进行区别对待,是因为法定不起诉只需根据法律直接规定进行判断即可,无需进行自由裁量,而证据不足、酌定不起诉则是一个对案件综合情况及进行分析判断、自由裁量的过程。对于本次《刑诉法》修改后新增的未成年犯罪嫌疑人附条件不起诉而言,也是一个主客观判断相结合的过程,也应当交由检察委员会做出决定。

(三)救济方式

对于检察机关附条件不起诉的决定,新《刑诉法》还赋予了公安机关、被害人乃至犯罪嫌疑人及其法定代理人相应的救济权利,但方式却各有不同。对于公安机关移送起诉的案件,人民检察院决定附条件不起诉的,应当将附条件不起诉决定书送达公安机关。公安机关认为不起诉的决定有错误的时候,可以要求复议,如果意见不被接受,可以向上一级人民检察院提请复核。对于有被害人的案件,决定附条件不起诉的,人民检察院应当将附条件不起诉决定书送达被害人,被害人如果不服,可以自收到决定书后7日以内向上一级人民检察院申诉,要求提起公诉。人民检察院应当将复查决定告知被告人。对人民检察院维持不起诉决定的,被害人可以向人民法院起诉。被害人也可以不经申诉,直接向人民法院起诉。对于公安机关和被害人而言,附条件不起诉的救济方式与其他不起诉的救济没有不同。但需要格外关注的一点是,被害人向法院起诉的权利(无论是申诉后维持还是不经申诉直接起诉),在行使的过程中将会完全架空附条件不起诉制度,因为法院受理的被害人直接提出的自诉案件就包括“被害人有证据证明对被告人侵犯自己的人身权利、财产权利的行为应当追究刑事责任,而公安机关或者人民检察院不予追究被告人刑事责任”的情形,附条件不起诉的前提就是该未成年人符合确有犯罪、可能判处1年有期徒刑以下刑罚。因此,如何在司法实践过程中处理好附条件不起诉决定与被害人提起自诉的关系,值得进一步关注。

新《刑诉法》第271条第3款规定:“未成年犯罪嫌疑人及其法定代理人对人民检察院决定附条件不起诉有异议的,人民检察院应当作出起诉的决定”则与酌定不起诉的异议情况有所区别,也就意味着如果犯罪嫌疑人及其法定代理人一旦对附条件不起诉的决定有异议,无需核实、复查,直接更改为起诉决定;在酌定不起诉的情况下,则是由检察机关作出复查决定,该决定可以是维持原来的不起诉理由,也可以变更为证据不足不起诉或法定不起诉,当然,也可以改为提起公诉,但是以上的维持或者变更都有一个复查的过程,而非直接变更。

(四)考验期限与义务

在做出附条件不起诉的决定后,人民检察院作为考察机关将会为未成年犯罪嫌疑人设置一定的考验期限,通常为6个月以上1年以下。在考验期内,犯罪嫌疑人必须:遵守法律法规,服从监管;按照考察机关的规定报告自己的活动情况;离开所居住的市、县或者迁居,应当报经考察机关批准;按照考察机关的要求接受矫治和教育。以上义务的设置,主要是为了达到以下两方面的目的:第一是为了让未成年犯罪嫌疑人尽早地重新回归社会,考验期届满后检察院应当对该犯罪嫌疑人做出不起诉决定;第二也是为了保障刑事诉讼的顺利进行,防止出现脱逃或者重新犯罪的现象。如果被考验人违反治安管理规定或者监督机关有关附条件不起诉的监督管理规定,情节严重或者实施新的犯罪、发现决定附条件不起诉以前还有其他犯罪需要追诉的,人民检察院则应该撤销不起诉决定,提起公诉。

二、附条件不起诉制度的比较法考察

附条件不起诉在本次《刑诉法》中的正式确立,得益于诉讼法学界的深入研究和司法实践经验的总结。该制度在德国、美国等国家施行较早发展也较为成熟,因此,对国外主要国家附条件不起诉制度进行比较研究,可以得到一个充分、宏观的认识,并结合本国实际情况,为我国附条件不起诉制度进一步的发展和完善提供可行性建议。

(一)德国的附条件不起诉制度

德国《刑事诉讼法典》第153条a项规定:“经负责审理程序的法院和被指控者同意,检察院可以对轻罪暂时不予提起公诉。同时要求被告:做出一定的给付,弥补行为造成的损害;向某公益设施或国库交付一笔款额;作出其他公益给付;或者承担一定数额的赡养义务,以这些要求、责令适合消除追究责任的公共利益,并且责任程度与此相称为限。”①《德国刑事诉讼法典》, 李昌珂译,中国政法大学出版社1995年版,第73页。前3项的期限最多为6个月,第四项最多为1年,如果被告人不履行这些要求、责令,不退还已经履行的部分,要作为轻罪追究责任。②卞建林、刘玫:《外国刑事诉讼法》,中国政法大学出版社2008年版,第210页。

德国附条件不起诉案件的适用对象并不限于未成年人,而是所有实施轻罪的被告人,根据2002年修订的《德国刑法典》③徐久生、庄敬华译:《德国刑法典》(2002年修正版),方正出版社2004年版,第8页。第12 条规定,重罪与轻罪的界限标准为1年自由刑,此处的刑期为法定刑,即只有最高刑为1年以下自由刑或者科处罚金刑的违法行为才能够适用附条件不起诉的决定;该决定虽然是由检察院考虑案件情况和公共利益等因素单方面作出,但必须经由法院和被指控人的同意方可生效;其所附之条件多为金钱给付和义务履行,主要目的在于消除和弥补被指控人轻罪行为的社会危害,使得被损害的利益恢复原状,法律也设置了6个月到1年的履行期,不在期限内履行义务的将会承担不利的法律后果。

(二)美国的附条件不起诉制度

美国检察官对刑事案件的处理除了起诉和不起诉外,还可以有介于两者之间(intermediate)的选择,通常被称为延迟起诉(deferred prosecution)或审前分流(pretrial diversion),④Wayne R. LaFave, Jerold H. Israel, Nancy J. King, Orin S. Kerr, Criminal Procedure (Fifth Edition), pp 709, West 2009.这种方式要求辩护人履行特定的义务,或者要求他参加辅导(counseling)或治疗(treatment)。在被告人接受辅导、职业发展规划、教育或者支持性治疗之时,分流的效力就体现在暂时性地中止诉讼进程。当被告人在特定的时间内参加并实现了所有的要求,那么刑事指控(charge)将会被撤销(dismissed);如果被告人没有实现规定之义务,起诉将会继续进行。

美国检察官对刑事案件是否起诉以及以何种罪名提起诉讼享有较大的自由裁量权,法律虽然没有限定适用延迟起诉的罪行类型,但是根据设定的义务来分析,司法实践中通常应该分为未成年人犯罪、营利性公司法人犯罪和吸食毒品犯罪等。此种方式使得案件能够及时分流,无论是控方的延缓起诉承诺还是辩方的参加积极辅导或治疗等义务,均为控辩双方对程序运行处分权的自由行使,体现了当事人主义模式下的控辩双方主导诉讼进程的价值和作用。

三、我国附条件不起诉制度的问题和完善

新修改的《刑事诉讼法》在特别程序编中对附条件不起诉制度进行了专章规定,是对我国司法改革与试点成果的确认和吸收,但是在适用对象和范围上却又做出了若干限制,加之条文规定较少且颇为笼统,在实施过程中可能会遇到诸多问题,有必要事先做好准备,避免附条件不起诉制度被“架空”或“异化”。

(一)附条件不起诉和酌定不起诉问题

对于未成年人犯罪审查起诉的案件,我国司法实践中采取的最多方式就是酌定不起诉,根据《刑诉法》第173条第2款的规定:“对于犯罪情节轻微,依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的,人民检察院可以做出不起诉决定”。新《刑诉法》于2013年1月1日正式生效之后,在附条件不起诉和酌定不起诉决定的条件设置上又产生重叠的可能,如果没有统一的适用标准则不免使得法律的确定性受到冲击,也不符合法律对于未成年犯罪嫌疑人的特殊司法保护。

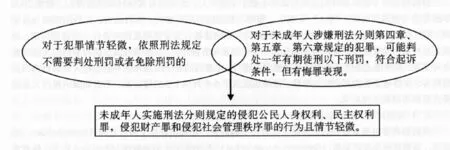

附条件不起诉适用的前提是“未成年人涉嫌刑法分则第四章、第五章、第六章规定的犯罪,可能判处一年有期徒刑以下刑罚”,那么在未成年人实施刑法分则规定的侵犯公民人身权利、民主权利罪,侵犯财产罪和侵犯社会管理秩序罪的行为且情节轻微之时,检察机关公诉部门就会遇到选择何种不起诉方式的问题,如图示:

结合本次附条件不起诉制度的立法目的,笔者认为,在两种不起诉条件可能发生重叠的时候,应当优先采用酌定不起诉的方式以实现对未成年人教育、感化、挽救的方针,坚持教育为主、惩罚为辅的原则。附条件不起诉制度当且仅当未成年人须要判处1年有期徒刑以下刑罚之时方可适用,由于“附条件”是一个暂时中止追诉活动的前提,对被不起诉人设定的义务较酌定不起诉而言更重。因此,解决该问题的关键在于被追诉人的行为究竟是属于“依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚”还是“可能判处一年有期徒刑以下刑罚”。当然,两者除了可能重合的部分外,也存在较大的不同。①笔者最近参加的怀柔检察院一次名为“贯彻实施修改后的刑诉法疑难问题研讨会”上,中国政法大学刑事司法学院汪海燕教授总结了附条件不起诉和酌定不起诉的6大不同:1)适用对象;2)适用罪名;3)可能判处的刑期;4)有无悔罪表现;5)不起诉决定的稳定性;6)救济方式。

(二)附条件不起诉的决定程序问题

通过对附条件不起诉救济方式的分析,得到的结论是:被害人对该决定不满继而向法院起诉必将会启动法院的自诉管辖,被不起诉人仍旧要进入法庭审判;被不起诉人的异议,也会直接导致不起诉决定失去效力,根据法律规定检察机关必须提起公诉。如此,被害人和被不起诉人的行为可能会“架空”附条件不起诉制度在司法实践中的运用。虽然新《刑诉法》赋予了检察机关单方面作出附条件不起诉决定的权利,但能否真正产生效力仍旧受到各方面的限制。

检察机关公诉部门在审查未成年刑事犯罪案件时,认为确实可以适用附条件不起诉制度的,在决定程序应当首先听取被决定不起诉人的意见,如果其不同意则直接提起公诉即可;反之,则须继续听取公安机关、被害人的意见,最后由检察委员会做出附条件不起诉的决定。同时,检察机关要科学运用“检调对接”机制,实现案件的分流和司法资源的最大利用。至于该决定是否如德国一般需要由法院同意,笔者认为这是一个检察机关自由裁量的问题,且我国并没有建立预审法官、司法审查等制度,对于不恰当的不起诉决定被害人完全可以直接提起自诉,这也是对检察机关公诉权的合理限制。

(三)附条件不起诉的适用范围问题

本次《刑诉法》的修改将“尊重和保障人权”写入了第2条立法目的之中,附条件不起诉制度的正式确立体现了对未成年犯罪嫌疑人权益的特殊保护。但是,在长期的理论研究和司法试点中,附条件不起诉的适用主体并不仅仅局限于未成年人,还可以包括老年人、偶犯、触犯、过失犯等社会危害性不大,改造较为容易的人群。①陈光中、张建伟:《附条件不起诉:检察裁量权的新发展》,《人民检察》2006年第4期。在刑罚条件上,也不局限于1年有期徒刑以下刑罚,可以是3年以下有期徒刑、拘役、管制的犯罪嫌疑人,②孙力、刘中发:《暂缓起诉的立法价值与制度设计》,载戴玉忠、万春主编:《刑事诉讼法再修改与检察监督制度的立法完善》,中国检察出版社2008年版,第98页。也有人认为应当以7年以下有期徒刑作为期限。③张智辉:《附条件不起诉制度研究》,中国检察出版社2011年版,第1页。

虽然理论上有诸多观点,本次立法采取的是较为谨慎的态度,将适用对象和范围仅限于“未成年人特定三种类罪可能判处1年有期徒刑以下刑罚”。新《刑诉法》正式实施之后,检察机关应当严格按照法律的规定适用附条件不起诉决定,这是法定程序原则和公权授权原则的必然要求,但本次《刑诉法》的修正也为附条件不起诉制度发展提供了立法“土壤”和发展空间,在司法实践中可以“试点”的方式探索更加多样化的途径,及时实现案件公诉阶段的分流,缓解司法资源的压力,更好地贯彻宽严相济的刑事政策。

四、结 语

附条件不起诉是对我国现行不起诉制度的补充和发展,是对具有中国特色刑事司法改革成果的肯定和确认,它赋予了检察机关在处理未成年犯罪案件中更为灵活的自由裁量权,是“恢复性司法”精神的重要体现,对于遏制和预防再犯、重新回归社会、减少司法资源浪费等起到了重大的促进作用。

但是,刑事诉讼法文本对附条件不起诉制度的规定有限也较为笼统,难以概括司法实践中可能遇到的种种问题。在对该制度进行理论研究的基础上,还必须结合检察机关办案过程中的具体情况和实务经验,通过颁发司法解释的方式进一步予以补充完善。

中国政法大学刑事司法学院