流亡者之歌

宫一栋

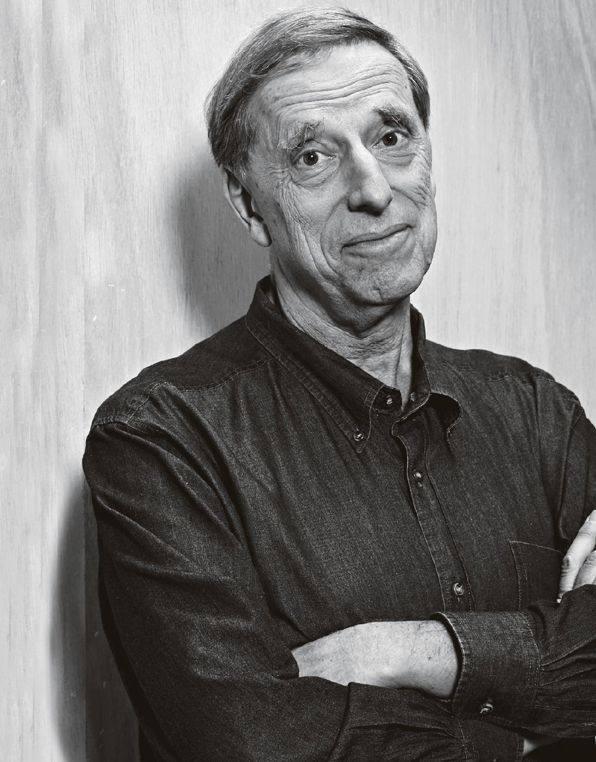

未曾想到,智利裔美国籍剧作家、小说家阿瑞尔·道夫曼(Ariel Dorfman)的办公室就在我所在的人类学系这栋楼上。书房的墙上,挂着两幅智利前总统、社会主义者萨尔瓦多·阿连德的黑白照片。就在这里,我和这位享誉世界的作家交谈。道夫曼语速飞快、笑声爽朗,全然不像是已过古稀之年的老人。他打趣说,自己小时候总被父母训为“多动症”。

1973年,因为军事独裁者奥古斯托·皮诺切特上台,道夫曼被迫逃离祖国,先后去了巴黎、阿姆斯特丹和华盛顿,四海为家。1985年,道夫曼应邀来到美国杜克大学文学系执教。彼时,在西方马克思主义学者弗雷德里克·詹姆逊的影响下,杜克正在成为美国新左派的重要阵营。弹指一挥间,道夫曼在小城达勒姆度过了近30个春秋。

美国南方温润的气候和丰茂的植被,使得生活节奏显得十分舒缓。但道夫曼并非安于一隅,其产出量惊人的作品活跃在美国、英国、韩国、南非、日本、中国等国舞台上,包括2007年由中国国家话剧院排演的代表作《死亡与少女》。

从《寡妇》到《燃烧的城市》,从《暴雨》到《炼狱》,“边界”和“身份”一直是道夫曼舞台作品和文学作品的主题。

两个国度、两种语言和“三位一体”

可以说,道夫曼自己的人生,就是一种流亡和救赎。他的父亲阿道夫和母亲泽利科维奇分别出生在乌克兰和摩尔多瓦,后双双移民到阿根廷首都布宜诺斯艾利斯。他们在那里相识、结婚,于1942年5月生下道夫曼。

道夫曼笑言:“这也许成了我人生的第一次流浪:因为我从未要求降临世间,也未能自由选择我的面容、与生俱来的敏感、绯红的肤色、父母以及祖国。”身为共产党员的阿道夫对苏联忠贞不渝,甚至用列宁的名字命名他的儿子:弗拉基米尔。

1944年,因为法西斯主义甚嚣尘上,父亲阿道夫遭到阿根廷政府的通缉,带着全家人逃亡到了美国。道夫曼迷恋上了英语,此后不断交替的两种语言见证了他对自我身份的认同和否定。在美国生活的10年中,道夫曼对“美国梦”抱有异常的好感。那时,美国一路高歌猛进、一派欣欣向荣。

道夫曼12岁那年,麦卡锡主义迫使父母再次逃离美国,漂洋过海来到智利。在轮船上,他认识了诺贝尔文学奖获得者、小说家托马斯·曼,立志成为像他那样的作家。

然而,骨子里已经浸淫了美国文化的道夫曼难以接受重返拉美的事实,心理上排斥西班牙语。他依恋着美国大众文化:从好莱坞电影到新奥尔良的黑人音乐家法兹·多米诺。直至阿连德领导的智利革命,道夫曼才逐渐意识到,正是大举扩张的美国文化传媒业覆灭了拉美的民族精神和魂魄,也正是资本主义的肆虐让南美生灵涂炭。

但他没有全然抛弃那个“北方的国度”,特别是让他一度痴迷的英语。他在自传《南行北望:双语的历程》里写道:“英语成为我亲近自我的工具,是我能够掌控的王国。”

因此,美国和智利对道夫曼具有不同的意味:美国的迅速崛起,昭示着舒适、安定和实力;智利的反叛,为他建构了另一种身份认同。道夫曼回忆说:“在那段风起潮涌的年代,拉美错综复杂的道路嵌入了我的内心,让我浸满了那里的人民、土地、食物、颜色—以及种种内心的拷问。”

1956年,道夫曼第一次听说了阿连德的名字。医生出身的议员阿连德提出了一系列改革方案,包括将铜、硝酸盐、铁等主要矿业以及工业、银行收归国有,将大农场的土地分给农民。

1970年,在此前3次总统选举中均告负的阿连德终于赢得了大选胜利。置身于拉莫内达宫广场上欢庆的人群,道夫曼决意走出逼仄的个人世界,拥抱这历史性的一页:“我不仅能改变不公正的世界,而且能改变我自己。我的生命不只是个人的自我实现。当你死去的时候,一切就不复存在了。但如果为了人性求索,死亡将难以为继。”

20世纪70年代的拉丁美洲,充满着蓬勃生机,也呈现着繁复多变的魔幻色彩。自这片“新大陆”被发现之日起,拉美的历史一直受制于西方国家。同其他新兴独立国家一样,智利希望找到新的发展路径。“谁能够为智利代言?”—这成了道夫曼关心的问题。

1968到1970年,道夫曼重返美国,在加州伯克利住了两年。这段校园生活让他意识到,美国新左派争取自由民主的斗争与苏联、东欧等地的传统左派相去甚远,女性主义思潮、环保运动、跨性别的艺术实践,不再是政权更迭之下的政治角力,而是试图回归人性。

在阿连德执政时期,道夫曼担任其参谋长的文化顾问。他坚定地推行多元文化,努力打破资本主义一统江山的局面。他写下《如何阅读唐老鸭》一书。在这部被称为“去殖民主义手册”的文化批判著作中,道夫曼提出:迪斯尼是资本主义意识形态的积极传播者。“迪斯尼通过展现普通人和他们生活中的问题,将人们的日常世界殖民化。”时至今日,多元文化和去殖民主义,仍然是拉美艺术家的重要实践指向。

然而,好景不长。阿连德执政不到一年,智利经济就大幅下滑。1971年底,人们开始上街游行,抗议食品短缺。政府依靠的重要力量矿工也举行罢工,要求增加工资。1973年9月11日,以皮诺切特为首的军队和警察发动政变,推翻了阿连德政府。

本应在政变当天前往拉莫内达宫的道夫曼,因为准备一个电视脚本,临时与同事换了班。多年后他才知道,他的名字被从出事时紧急召唤的名单中划掉了,因为“有人需要活下来讲述历史”。在这场40年前的“9·11”事件中,拉莫内达宫血流成河,阿连德在政变中身亡,道夫曼被迫从智利逃亡。如何向死去的人们诉说,成了他挥之不去的情愫。

论及皮诺切特,道夫曼说他留下了两个遗产:一是通过镇压和恐怖发展了经济,但被人民所抛弃;另一个是流离失所的独裁者,这是对一切反人性的独裁者的警示。对智利,他也有复杂的看法。他说:智利是世界上贫富最为悬殊的国家之一,0.01%的人掌握了国家80%的财富。与此同时,智利在走向民选之后,奉行社会民主,进行政治实验,本土文化和教育公平等方面都取得了不少进展。这种立场,似乎跟欧洲社会民主党的立场有些接近。

自上世纪70年代开始,智利不断在左、右两种势力之间摇摆和平衡。我说,极左和极右貌离神合。道夫曼同意我的看法,这两者都在利用对方,为自己立足。在他—以及众多的拉美学者、艺术家—看来,走向社区和合作,是更为重要的问题。道夫曼不承认这是一个从马克思主义出发的答案,而认为是基于“智慧”的选择。他反对二元对立,而是希望糅合两者,从第三者的角度去思考和行动,这被他称为“三位一体”。

原来,我之前认为的“西方马克思主义作家”的头衔,并不适于道夫曼。他的作品,也不能与我刻板印象中的“左联”作家挂上钩。糅合了社会主义、自由主义和人本主义,道夫曼传递了一种温和有力但又倔强的声音。

追溯人性:流亡与自由

2000年,道夫曼在《向权力说出真言:超越黑暗的声音》这部剧的前言里写道:“(皮诺切特)军政府上台后,我没有以英雄主义的方式去应对。我的许多朋友被杀害、监禁或者折磨,但我选择了流亡……我能够做的就是写作—以这种方式打破我在童年时代认为无法说破的沉默。我可以将这些故事写下来带给世界。它们不仅能够谴责邪恶,而且能够探讨其复杂性:罪恶是如何使我们遭受磨难的,同时它们为什么最终无法抹煞我们的抗拒和希望。”

1990年,皮诺切特在国内外的压力下宣布还政于民。同年,时隔17年后的第一位智利民选总统帕特里西奥·艾尔文上台。道夫曼得以重返智利。次年,他的剧作《死亡与少女》问世,在伦敦首演。

一个风雨交加的夜晚,鲍丽亚发现家里来了一位不速之客:丈夫杰拉尔德的车子在半路抛锚,路遇陌生人罗伯托,后者将其送回家中。警觉的鲍丽亚发现,罗伯托的气息很像当年皮诺切特军政府执政时期曾强暴自己多达14次的医生。在那段历史时期,智利数万人受到不同程度的虐待乃至杀戮,艾尔文为此成立了全国调查委员会。

在剧中,内心痛楚被深深唤起的鲍丽亚,用枪托将罗伯托打晕,用胶带将其五花大绑地捆在凳子上,拿出录音机录下他的口供,要求他对当年的罪行道歉,甚至不惜采取当年自己被虐待过的那些举动。但这无疑陷入了道德的困境:杰拉尔德刚被任命为全国调查委员会的主席,如果他允许妻子用暴行审判施暴者,那么如何使一个饱受创伤的国家走向信任和善意?观众们看到,在历史的转换中,施暴者与受暴者的界限变得不再分明。以宣判暴力者的名义,善良的人们也可以做出同样反人性的举动。

在大导演波兰斯基改编的同名影片里,鲍丽亚得到罗伯托的忏悔后,黯然神伤地离开。在镜头的虚晃中,罗伯托纵身从悬崖跳入惊涛骇浪。

道夫曼说,这部描述智利从专政向民主时期转型的戏剧,刻写了人性众多的矛盾之处,尤其是说出真相的恐惧和打破沉默的勇气。选择原谅还是寻求正义,服从记忆还是遗忘历史,成了个人的灵魂拷问。他对轰轰烈烈的运动并无兴趣,关心的是个体的改变。他说:“历史的每个时刻,都是未来的实验室。”矛盾的心理和道德的冲突,始终是其舞台作品的主题。

道夫曼在《炼狱》这部类似于续集的剧作里,让审判者和被审判者变换了角色,从精神分析的角度进一步解析矛盾对立的关系,竭力呈现人物的复杂性和模糊性。黑白不再泾渭分明,而是“你中有我,我中有你”。

荒诞是道夫曼青睐的另一种表现手法。在《那一边》这部戏中,一个边境警卫出现在一对夫妻的居室中。这座房子恰好坐落在两个战火燃烧多年的国家之间。让这对老夫妇瞠目结舌的是,警卫从口袋里掏出黄色胶带和铁丝,将他们的床一分为二。房子解体为两个独立的地区,一道新的边境“从天而降”。由于丈夫和妻子分属于两个国家,警卫要求他们回到各自的祖国,但前提是不得离开小屋。每当他们中的任何一人需要用炉灶做饭、上厕所或者亲吻对方的脸颊,他或她都必须申请签证。

在这里,故土成了一个含混不清的概念。即便在看来最为安宁的家园,流亡和回溯也如不断拍打海岸的汹涌潮水,牵绊和撕扯着人们的神经,颠覆着他们本以为平稳的生活。

在回忆录《以梦想为生》里,道夫曼写道:“在我们生活的时代,人人都是流亡者。我们都像是失去了母亲、无家可归的孩子。如果不以共同的人性作为庇护,我们将面临灭顶之灾。”

在道夫曼的眼中,“流亡”无疑是作家的一种使命。他说,许多离开自己祖国的作家,在精神和情感上也远离了国家,但作家的题中之意就包涵了“不适”。如果对现实安之若素,他们的笔将就此枯竭。因此,本应是一种诅咒的“流亡”成了隐喻。我请他进一步解释“流亡”。他说:“这既是对于人们关系日渐疏远的惩罚,也提供了超越现实空间的机会。回归家园和四处流浪,犹如两个维度,总是相辅相成的。”道夫曼说,当代艺术就是要创造出不依从于任何一方的新的可能性。

道夫曼说,写作《死亡与少女》的时候,他心中的希望与困惑并存。20年后,世界经历了更多的转型、希望和困惑,但这些永恒的主题还在。矛盾非但没有减弱,反而加深了。那些美国中产阶级的困惑和挣扎,也一样降临到了中国人的头上。

但,无论历史如何书写,对于道夫曼来说,心灵的安宁是最终的归宿。眼下,道夫曼正在以印度吠陀经典 《奥义书》中的婆罗门少年纳西卡塔为原型,创作一部音乐剧。作品将以少年的口吻,询问3个问题:“什么是爱?”“什么是和解?”“死后会发生什么?”带着这3个问题,纳西卡塔将分别游走于印度、非洲和智利。

无论如何,流亡者总要回家。道夫曼说:“人不是静止不动的树木。我们在两种思想之间流动:一是我们可以回归的天堂,一是如同吉尔伽美什那样远行。如果不离开自己的家园,你就不会成长。如果你不能回家,你将死不瞑目。”