微茫的呐喊

张慧瑜

随着《小时代2青木时代》的落幕,今年夏天,郭敬明的电影首秀华丽结束,两部成本不足5000万的电影最终获得近8亿元的票房,再次印证了“小四”的市场魔力,以至于同期上映的多部青春片毫不留情地遭遇《小时代》的排片挤压。不过,《小时代》的市场冲击波却是在一片骂声中“逆光飞翔”。第一部刚上映之时就受到专业影评人、剧作家对电影品质的怀疑和主流媒体对影片拜金主义价值观的批判,这些批评不可谓不犀利,只是依然无法解释《小时代》为何会具有如此大的吸引力,尤其是对于“80后”、“90后”等主流消费人群来说,他们一方面对浮华的国际化大都市生活毫无保留地“一往情深”,另一方面又越来越真切地感受到光鲜亮丽背后的“鸭梨山大”,而《小时代》的魅力正好在于同时满足了这样两种看似对立的情感体验,《小时代》一点都不“小”。

“微茫感”vs“庞大的时代”

“小时代”既是一种对当下的命名,又是一种对时代的感受。与波澜不惊的“小时代”相参照的就是“大时代”,什么是“大时代”呢?远的不说,20世纪就是一个风起云涌的“大时代”。从晚清到“五四”、到抗战、到建国、到大跃进、到“文革”、再到改革开放,这一个又一个“大时代”就像历史的车轮滚滚向前。生活在“大时代的儿女们”为了民族、国家、人类的事业前仆后继、不畏艰险,“大时代”的人们有一种被时代裹挟、推动时代发展的主体感。这种主体意识既是“把我们的血肉,筑成我们新的长城”的民族危亡的召唤(30到40年代),也是“为有牺牲多壮志,敢叫日月换新天”的建设社会主义祖国的豪迈(50到70年代),抑或是“美妙的春光属于谁?属于我,属于你,属于我们80年代的新一辈!”的理想与乐观(80年代)。也只有在“大时代”,个人(小我)才能以“我们”的名义获得一种 “与时代同呼吸,共命运”的超能量,才能牢牢把握住时代的脉搏。可是,“大时代”还没有等到“再过20年我们重相会”就已然消失,“我们”进入了郭敬明所描述的“小时代”,一个冷战终结、全球化风卷残云的时代。

“小时代”之“小”体现为难以讲述或无法讲述民族、国家、革命、救亡等宏大主题,生活在“小时代”的“我们”根本无法扼住时代的咽喉,更难以感受到“与时俱进”的激情。按照《小时代》的说法:“我们躺在自己小小的被窝里,我们微茫得几乎什么都不是。”“我们”只是“小时代”中“最最渺小微茫的一个部分”,这种“微茫”感来自于一个异常“庞大的时代”。在小说版开篇是这样论述《小时代》的:“翻开最新一期的《人物与时代》,封面的选题是《上海与香港,谁是未来的经济中心》—是的,北京早就被甩出去8条街的距离了,更不用提经济疯狂衰败的台北。香港依然维持着暂时优雅的领先,但在身后追赶的,是一头核能动力般的机器巨兽,它的燃料是人们的灵魂,它的名字叫上海。”在这里,“小时代”被转化为一个空间的故事、一座城市的寓言。

在香港、台北、北京等超级城市所组成的大中华地形图中,上海成为了“一头核能动力般的机器巨兽”,“这是一个以光速往前发展的城市。旋转的物欲和蓬勃的生机,把城市变成地下迷宫般错综复杂”,这显然联系着上世纪90年代邓小平南方谈话之后上海取代80年代的深圳特区成为改革开放“旗舰店”的历史。这种无法用文字描述的“光速”在电影片头被淋漓尽致地呈现为快速剪辑和航拍镜头中的东方明珠塔、金茂大厦、上海环球金融中心等高耸入云、气势磅礴的摩天大楼,不再是90年代上海怀旧潮中风情万种的外滩万国建筑群和租界遗迹,而熠熠生辉的浦东陆家嘴成为了“机器巨兽”的象征—一个新世纪以来拔地而起的世界金融中心,恰如两部电影推出片名的方式就是把“小时代”的巨大字体也像高楼大厦般镶嵌在陆家嘴的万千楼宇之间。

只是这个“飞快旋转的城市”也有另外的一面,“这是一个匕首般锋利的冷漠时代。人们的心脏被挖出一个又一个洞,然后再被埋进滴答滴答的炸弹。财富迅速地两极分化,活生生把人的灵魂撕成了两半”。也就是说,《小时代》具有光的速度和匕首般锋利的双重面孔,这些俊男靓女们不仅幸运地降临在一个上海经济高速增长、中国快速崛起的“小时代”,也不幸地承受着这个时代所带来的波涛汹涌般的无边黑暗,正如上下两部《小时代》分别讲述了几位大学生恋爱、友谊的小清新和姐妹背叛、商战沉浮的腹黑故事。聪明的郭敬明没有把《小时代》书写为你情我爱、大吵大闹的琼瑶剧,而是让这些无忧无虑、手无缚鸡之力的青年们在“机器巨兽”的黑暗帝国里成为主人翁。

占领陆家嘴:一个城市寓言

1980年代以来,上海不仅仅是一座大城市,还是一处历史记忆与欲望重建的性感尤物。1980年热映的香港电视剧《上海滩》把老上海、民国上海书写为正邪交织、爱恨情仇的江湖,这些上海黑帮、军阀、妓女、爱国青年的乱世情怀被讲述为“大时代”的风云儿女。80年代中后期随着张爱玲的 “归来”以及香港文化人念兹在兹的“双城记”,旧上海又华丽转身为摩登(现代)、风韵、带有小资格调的夜上海,这是一个抹除了50~70年代革命(工业)上海记忆之后回眸与怀旧中的老上海,使得90年代经济高歌猛进中的上海找回了昔日的长恨之歌和风花雪月(1996年王安忆出版长篇小说《长恨歌》、1998年女作家陈丹燕出版《上海的风花雪月》)。如果说30年代的老上海,60、70年代的香港成为新上海的“前世”,那么新世纪之交“美女”作家卫慧则把这种“从十里洋场时期就沿袭下来的优越感”转化为“今生”的上海宝贝。

在这波“声势浩大”的“上海热”中,浮现出来的是晚清歌妓、民国月份牌美女和上海女宝贝,而这些上海往事的书写者则是张爱玲及当代传人王安忆、陈丹燕和卫慧等女作家,如《长恨歌》以“上海小姐”王琦瑶作为贯穿历史的主角和见证人。这种女性的身体既作为一种穿行于新旧上海历史的主体,又成为一处全球化时代文化消费和物恋的对象。与这些女性的身影相伴随的是,90年代的上海已经从50~70年代的新中国工业之都变成一个石库门、咖啡馆、购物时尚广场的国际化消费之城。这种现代大都市崛起的另一面,就是中国从80年代末期开始走向以对外贸易出口为主的外向型经济发展模式。在这个意义上,发表于2007年的小说《小时代》打破了这种女性化的上海想象。在《小时代》中,无需向历史索要记忆,也无需谄媚于西方的目光(就像《上海宝贝》中性无能的中国男人与超强性能力的德国情人之间的对比),新一代“上海宝贝”全面“占领”了陆家嘴,这个新的金融中心地带成了年轻人的主题公园,她们一会出现在金茂大厦,一会登上环球金融中心俯瞰全城,一会又在看得见东方明珠塔的楼顶喝咖啡。

《小时代》里,在上海弄堂女孩林萧眼中,顾里、宫洺都是“那些金字塔顶端的有钱人”、“他们是活在云端的命运宠儿”、“他们占据着上海最美的地段,最美好的光线,享受众人羡慕的目光”,这些青春稚嫩的脸庞是这个时代的主人。影片中那个略显自恋的时尚杂志公司《M.E》被装扮为“小时代”里璀璨夺目的皇宫,宫洺则是一位光彩照人的青春帝王。在这个鎏金华丽的主题公园中上演着“黑暗无边,与你并肩”(《小时代2》的宣传语)的腹黑故事。在《小时代2》中,富家女顾里一开始就遭遇父亲意外离世和闺蜜众叛亲离的双重打击,这个被朋友尊称为女王的弱女子一夜之间就承担起家族企业并购的资本大戏。一袭黑衣的顾里不仅没有退缩,反而心思缜密、合纵连横最终获得事业和爱情的双赢,成为与宫洺比肩的“时尚女魔头”。

这种“黑暗世界”的想象本身已经成为近些年青春叙事的关键词,尤其是改编自网络宫斗文的后宫剧,把这种尔虞我诈、阴谋权术的“美人心计”演绎得风生水起。后宫式的空间隐喻不再是女性遭受囚禁和压榨的牺牲之地,而是“你死我活”的宫斗场。一种90年代以来作为自由平等、公平竞争想象的白领职场逐渐被明争暗斗和肮脏交易的办公室政治所取代,《杜拉拉升职记》(小说出版于2007年)也变成了 “黑暗无边”的《北京爱情故事》(2012年)。在这些封闭的后宫以及腹黑化的国际化大都市(北京、上海等)的书写中,没有提供超然于世外的空间,每个人都像螺丝钉一样“自愿或被动”签订“饥饿游戏”的契约。既然被选入宫或者进入黑暗的 “小时代”,那么接下来的任务不是要“出淤泥而不染”做特立独行的梦想家,也不是逃离这个黑暗之地寻找“美丽新世界”,更不是“金猴奋起千钧棒”造黑暗王国的反,而是以其人之道还治其人之身,以更大的黑暗对抗黑暗,他们像甄嬛一样用“黑暗”的方式占领“黑暗世界”的制高点。

从“蚂蚁”到“小小的星辰”

尽管《小时代》里风光无限的年轻人在当下的“繁花”之地上海如履平地、一马平川,可是这并没有带给他们一种成功者的主体感,因为“我们活在浩瀚的宇宙里,漫天漂浮的宇宙尘埃和星河的光尘,我们是比这些还要渺小的存在”。也就是说,《小时代》之“小”并不是世界和时代变“小”了,而是生活在这个时代的人们变成了“无边黑暗里的小小星辰”,所以,电影《小时代1》结尾处小说家周崇光的即兴演讲是如此地励志,又是如此地绝望:“你并不知道生活在什么时候就突然改变方向,陷入墨水一般浓稠的黑暗里去。你被失望拖进深渊,你被疾病拉进坟墓,你被挫折践踏得体无完肤,你被嘲笑,被讽刺,被讨厌,被怨恨,被放弃。但是我们却总是在内心里保留着希望,保留着不甘心放弃的跳动的心。我们依然在大大的绝望里小小地努力着。”

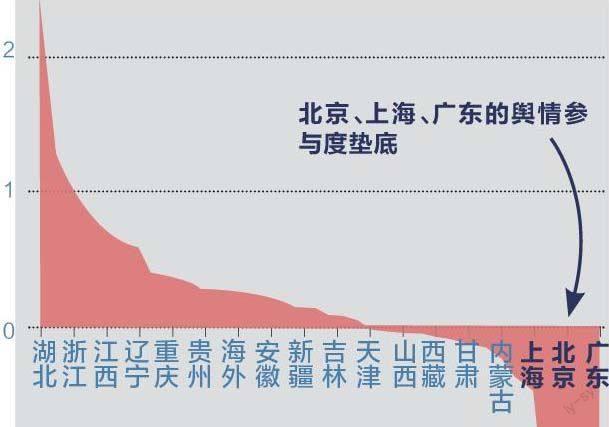

这种“微茫”之感正是在2008年前后中国崛起的呼声达到高潮之时出现的一种新的文化想象。其中,最常使用的比喻就是 “蚂蚁”。2007年热播剧 《士兵突击》中许三多是那只蚁群中坚守职责的、随时可能被碾死的兵蚁,2009年出现了一部用《蚁族》来命名“高智、弱小、聚居”的大学毕业生的社会学调查报告。无独有偶, 2012年古装大片 《铜雀台》的片头段落也使用了一只沿着历史的黑洞向前爬行的蚂蚁形象来隐喻作为人质的刺客,就在即将抵达光明的洞口之时,一只无名的“大脚印”把银幕变成了一团黑暗。与微弱的蚂蚁同时还出现了“炮灰”、“粉末”的修辞方式。2009年军事剧《我的团长我的团》讲述一批中国远征军的散兵游勇组成的炮灰团重新寻找生命尊严和人生价值的故事,2010年历史武打片《十月围城》中,一批临时招募的江湖义士演绎了一出护卫“国父”孙中山的悲歌,这些历史中籍籍无名的牺牲者就是结尾处李宇春所演唱的《粉末》。

在《小时代》电影拍摄手记中,郭敬明认为,“渺小的存在”是一代人的成长体验,“我们这一代人,活在一个孤独而又庞大的时代,从出生起,我们没有兄弟姐妹,我们仿佛一个孤零零的调频,在巨大的宇宙里呐喊着”。这与其说是“独生子女”政策所造成的孤独感,不如说是在强调个人主义的市场化改革中,体制、社会、组织的解体使得每一个孤零零的个人需要独自面对市场经济的浩瀚宇宙,“温室里的花朵”背负着越来越多的“社会”负担。如果说在1980年代个人、个人主义曾经作为历史控诉和思想解放的主体,许多文艺作品里用天空中一行人形的大雁或者茫茫雪地里巨大的人型图案来反思革命的伤痕,那么90年代“一只特立独行的猪”(王小波语)成为市场经济时代“独立”、“自由”的象征,而新世纪以来这些“大写的人”却变成了微不足道的蚂蚁、炮灰、粉末和屌丝。其无力、无奈,恰如最新的后宫片《宫锁沉香》中闭锁在深宫“小时代”里的“笼中雀”。

可以说,《小时代》既呈现了以陆家嘴为象征的金融资本的魔力,如历史的“黑洞”摧枯拉朽般把无数的人吸引过来,又呈现了生活在“小时代”的人们处在一种无力、无助、“飞蛾扑火”的绝望之中,以至于“躺在自己小小的被窝里”成为临时的庇护所。不过,正是不甘心于在“大大的绝望里小小地努力着”,也出现了一些不同的叙述方式。2012下半年有两部青春剧《浮沉》和《北京青年》,分别讲述了小白领逃离腹黑的大上海以及离开安逸的北京“重走一回青春”的故事,尽管这种抛弃外企投奔国企、从北京到深圳重温父辈创业路的选择并不意味着新的出路,但这毕竟是一种走出“小时代”、寻找“广阔天地”的开始。