自密实轻骨料混凝土框架抗震性能试验研究

王先兵,刘锡军,罗 丹

(湖南科技大学 土木工程学院,湘潭 411201)

0 引 言

自密实轻骨料混凝土具有自密实和轻骨料混凝土的优点.其在自身重力荷载的作用下不需振捣便可以自动填充模板并且密实[1,2],解决了配筋过密或构件截面过小等复杂结构因难以施工而带来的工程质量问题,同时避免了因振捣而带来的环境污染,在一定程度上加快了施工速度,改善了施工环境,减轻了混凝土工人的施工强度.自密实轻骨料混凝土自重轻,用于建筑结构当中能够使结构的自震周期变长,有较好的吸收地震冲击能量的能力,同时其自重轻使得结构的自重明显的下降,相应降低了地震力,提高了结构的抗震性能[3].目前,文献中报导的关于自密实轻骨料混凝土(SCLC)的研究内容主要有:配合比的设计、工作性能的研究和基本力学性能试验的研究[4,5].关于自密实轻骨料混凝土结构性能的研究报道,除了大连理工大学博士研究生张云国[6]做了关于自密实轻骨料混凝土剪力墙试验研究以外,其余还未见.因此为确保自密实轻骨料混凝土将来在抗震地区的安全性,还需要开展大量的研究工作.

1 试验概况

1.1 试件设计

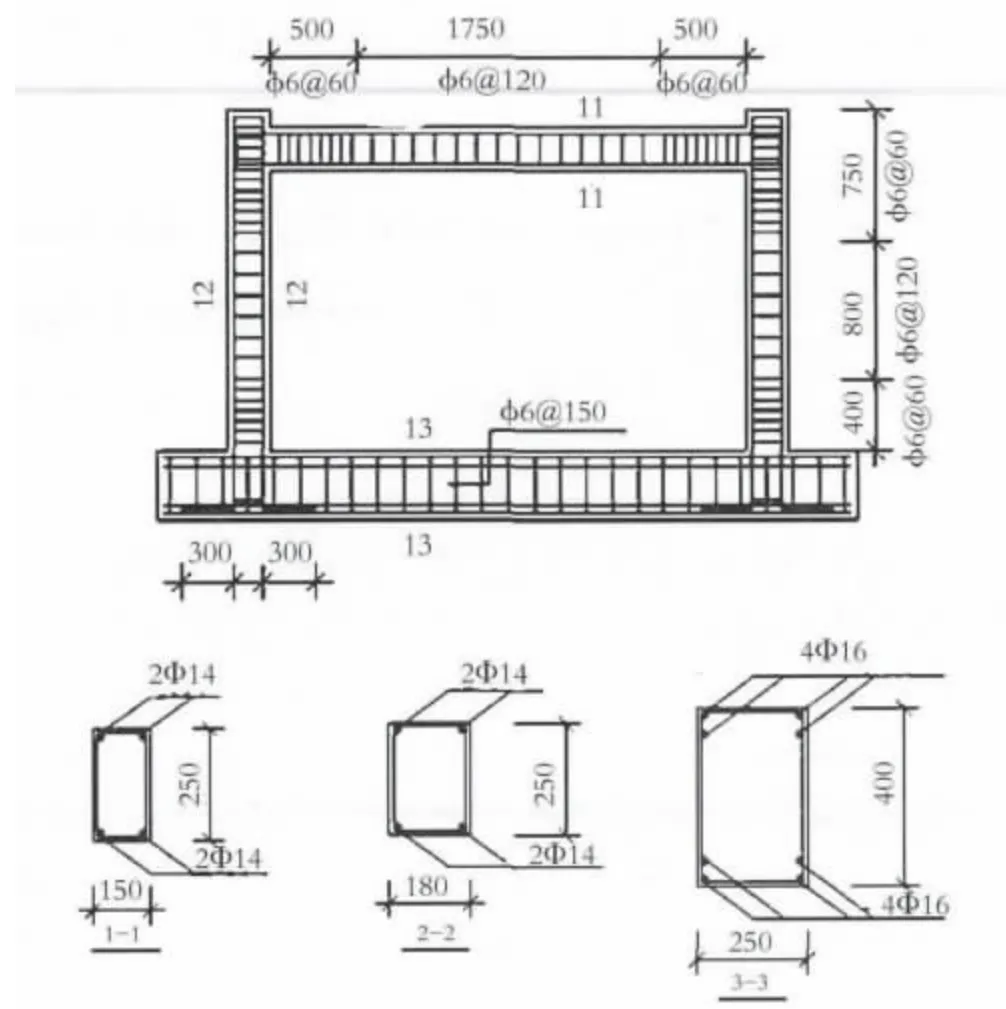

为了与普通混凝土框架结构抗震性能比较,参照文献[7]中普通混凝土框架制作了一榀自密实轻骨料混凝土框架,其截面、配筋、均与文献中的普通混凝土框架相同,混凝土强度与文献中的相近,如图1所示.

图1 框架配筋及截面尺寸图

自密实轻骨料混凝土框架试件的尺寸:轴线跨度为3.0m,层高为1.85m,柱截面尺寸为180mm×250m,截面尺寸为150mm×250mm,梁柱抗弯刚度比为(EI)b/(EI)c=0.83,柱的计算剪跨比λ=Hn/(2×h0)=3.81,试验轴压比为0.218.

1.2 试验材料

混凝土原材料:轻骨料选用湖北宜昌所产800级、规格5~25mm碎石型高强页岩陶粒;水泥采用湖南绍峰P.O42.5水泥;粉煤灰采用大唐华银株洲电厂公司所生产II级粉煤灰;砂子采用中砂;减水剂采用株洲中铁桥梁外加剂有限责任公司所生产的TQR聚羧酸型高性能减水剂;混凝土配合及其力学性能见表1所示,钢筋材料试验结果如表2所示.

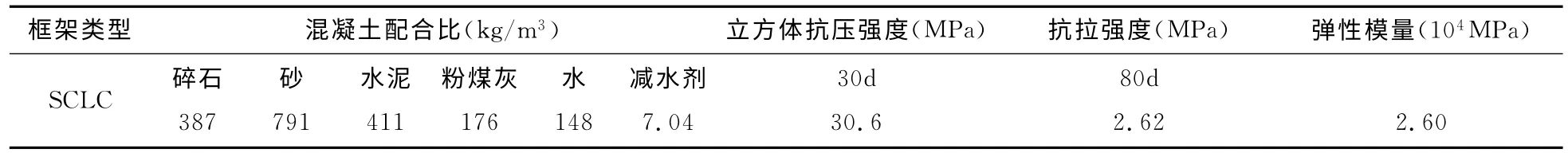

表1 混凝土配合比及其力学性能

表2 钢筋材料试验结果

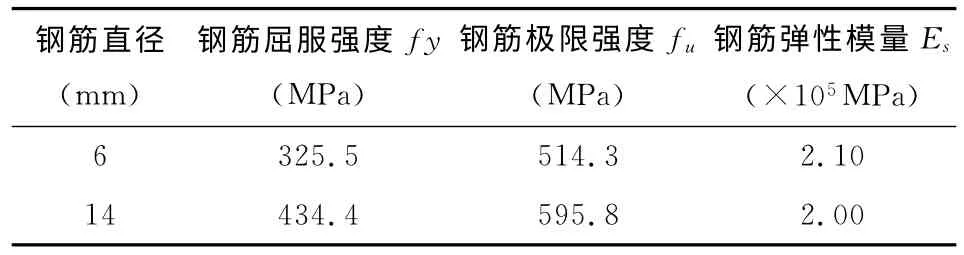

1.3 加载方法

水平力由手动液压式双向千斤顶施加,其最大载荷为压力50T,拉力20T,最大行程为200mm.首先将千斤顶通过设计的连接件安装于反力架之上,由底部四高强螺栓固定其位置.两柱上轴力由千斤顶施加,梁上三分点处集中力由拧紧钢筋上螺母时产生的压力通过分配梁施加,柱上及梁上反力由框架底梁提供,底梁反力由基座提供,试验加载装置如图2所示.梁端位移由置于梁端的百分表直接读取.

图2 试验加载装置

为了测得比较准确的试验数据,应先在柱上施加一定量的轴力,为试验所需加最大值时的40%,来消除材料本身组织的不均匀性,反复进行2次(即加载-卸载),之后再逐步施加至试验所需的最大值(F=150kN).水平反复荷载通过手动液压双向千斤顶施加,采用力和位移相结合的加载制度.这种加载制度是先以力控制再以位移控制.在达到屈服荷载之前,力与变形的关系基本上是呈线性的,而且为了观察框架在加荷时的裂缝的发展形式,采用荷载控制分级加载的方法,每级荷载循环一次,即逐级加载并在接近开裂之前减少级差进行加载,直到框架屈服后再卸去荷载,再以同样的方法反向加载至框架屈服后再卸去荷载;当框架屈服之后,位移的增加速度要快于力的增加速度,故需要采用位移控制的方法来进行加载.即按屈服位移的倍数分级加载(1δ,2δ,3δ,4δ,5δ,6δ),其中δ为屈服位移,每级位移加卸载循环两次,直至水平力F降至最大荷载的85%时,终止试验.

2 试验结果与分析

2.1 裂缝开展与破坏过程

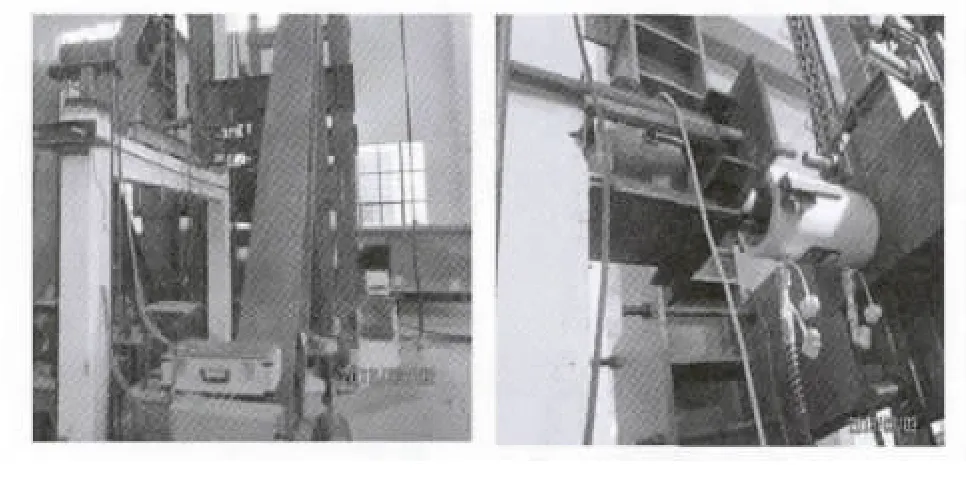

在两柱顶端和梁三分点加载处施加竖向荷载后,自密实轻骨料混凝土框架梁两端及跨中均无裂缝出现,试验加载装置正常,没有明显的异常变化,结构处于弹性工作状态.在荷载控制阶段,水平力F=±30kN~±40kN的加载过程当中,框架梁端开始出现裂缝,框架柱端也开始出现裂缝.梁端裂缝迅速的向梁跨中方向发展,柱端裂缝向上发展,不断延伸.在F=±30kN此级荷载加载过程中,正向加载到+22.5kN时梁远端出现裂缝,反向加载到-15 kN时梁近端出现裂缝,由此可见框架梁正向开裂荷载高于反向.梁端裂缝在低周反复荷载的作用下,张开、闭合.柱下端裂缝在低周反复荷载的作用下,同梁端裂缝一样也呈现出张开、闭合的发展趋势.当采用位移加载到达30mm后,自密实轻骨料混凝土框架的柱端、梁端的裂缝数目基本上趋于稳定,随着位移控制的继续加载只是原有裂缝的伸展与加宽.在位移加载到10mm时节点区开始出现斜裂缝,在以后的位移加载过程中不断有新斜裂缝出现,到δ=±30mm时趋于稳定,后续加载斜裂缝有所延伸,加载到δ=±40mm远端梁柱节点形成交叉斜裂缝.到整个试验结束时,框架梁柱节点的破坏不算严重.自密实轻骨料混凝土框架结构的最终破坏状态表现为:框架梁端截面屈服之后,柱下端表面的混凝土被压碎,且混凝土被剥落,相应部位的柱下端钢筋被压屈服.从整个试验现象来分析,自密实轻骨料混凝土框架结构的破坏机制表现为:“强柱弱梁”、“强节点弱构件”的破坏模式.最后的破坏情况如图3所示.

图3 自密实轻骨料混凝土框架的破坏情况

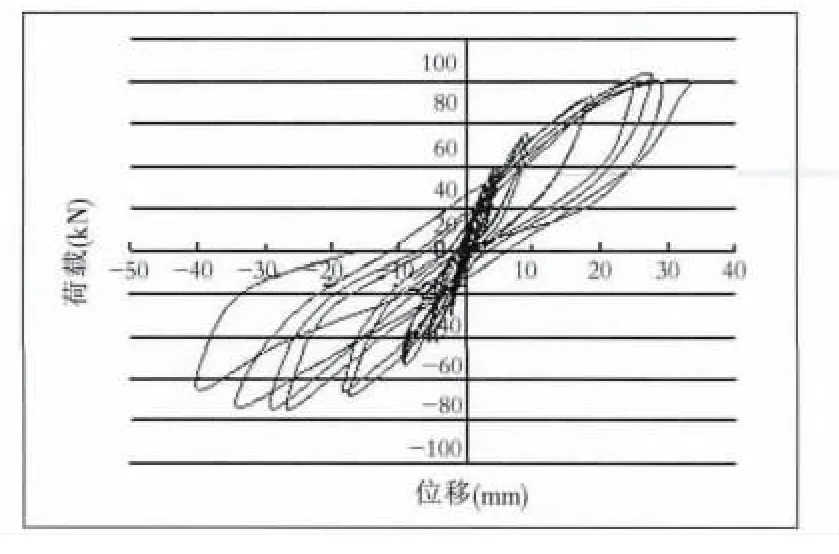

2.2 滞回曲线

滞回曲线是在荷载反复作用下结构的荷载-位移变化曲线.它能够反映出结构、构件在反复荷载作用下的变形、能量消耗、刚度退化规律等情况.同时它也是确定结构恢复力模型和进行非线性地震反应分析的必要依据.图4是自密实轻骨混凝土框架在低周反复荷载作用下的F-δ曲线.本论文有关普通混凝土框架的相关试验数据及试验现象均来自文献[7].

图4 自密实轻骨料混凝土框架滞回曲线

从滞回曲线可以得出以下结论:

(1)当裂缝出现前或者裂缝的数量很少时,即水平荷载小于最大荷载的25%时,此值低于普通混凝土框架结构的30%.滞回曲线包围的面积很小,节点位移和荷载变化规律呈线性关系,结构此时对应的残余变形小,在周期往复荷载的作用下,结构基本上处于弹性工作状态.

(2)随着自密实轻骨料混凝土框架梁及柱的开裂,荷载的施加,滞回曲线由原来的直线型转变为曲线型,滞回环面积在不断的增大,每级荷载卸至零后,位移不能回零,有一定的残余变形,随着反复水平荷载的施加,结构的刚度退化比较明显,结构进入了非线性的工作状态.

(3)自密实轻骨料混凝土框架进入弹塑性工作状态后,滞回曲线呈现弓形,滞回环面积不断增大,随着水平反复荷载的增大,每级荷载由峰值点卸回零后相对残余变形量也逐渐变大,位移控制阶段40 mm时相对卸载至零时残余变形量已达到16.11 mm,滞回曲线呈现一定的“捏缩效应”.但滞回环面积相对前一级荷载时,还是呈增大趋势.

(4)自密实轻骨料混凝土框架在位移控制阶段,同一级位移加载,随着循环次数的增加,每级位移对应的峰值点荷载在不断的下降,由于结构累计损伤的影响,导致前一次滞回环的面积一般都大于后一次的滞回环的面积.

2.3 骨架曲线

自密实轻骨料混凝土框架的骨架曲线如图5所示,从骨架曲线能够看出:

图5 自密实轻骨料混凝土框架骨架曲线

(1)自密实轻骨料混凝土框架在低周反复荷载作用下经历了弹性阶段、弹塑性阶段和极限破环阶段三个时期.从它也能够看出明显的开裂点及最大荷载点和极限位移点.对比通过试验过程中观察的正向开裂荷载为+22.5kN,反向开裂荷载为-15 kN,这与从骨架曲线上反映出的开裂荷载值比较接近.

(2)从骨架曲线上可以看出自密实轻骨料混凝土的反向最大承载力要小于正向的最大承载力.反向相对未加水平力时所确定的原点位移要大于与之正向位移,这与加载制度有关,即后期每次卸载带来的残余变形有关.

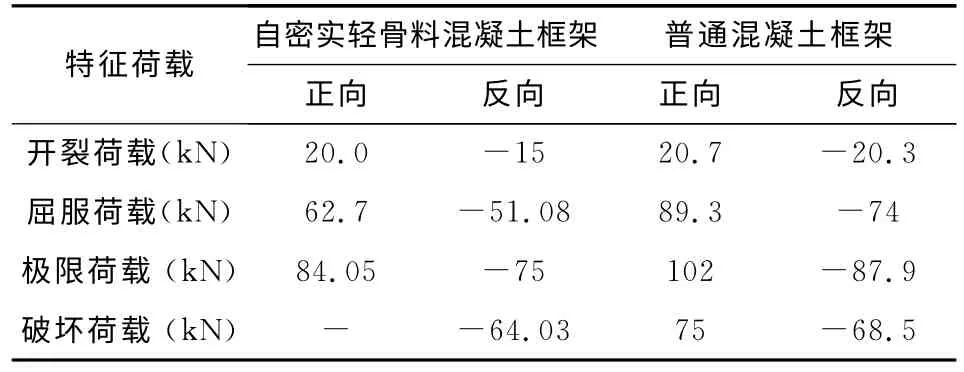

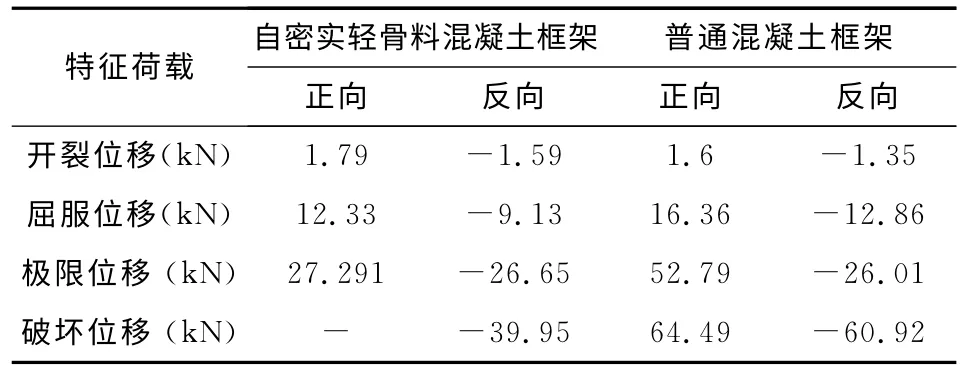

2.4 特征荷载及特征位移

将开裂荷载、屈服荷载、极限荷载、破坏荷载四个特征荷载列于表3,将开裂位移、屈服位移、极限位移、破坏位移列于表4.其中屈服荷载和屈服位移按“通用屈服弯矩法”来得到[8].

从表3和表4能够看出:自密实轻骨料混凝土的特征荷载值均低于普通混凝土框架的特征荷载值,自密实轻骨料混凝土框架的特征位移值也低于普通混凝土框架的特征位移值.这主要与自密实轻骨料混凝土强度较普通混凝土低,施工工艺水平等存在差异有关.自密实轻骨料混凝土的破坏时的最大层间位移转角为1/43,表明自密实轻骨料混凝土具有较好的变形能力.

表3 框架特征荷载

表4 框架特征位移

2.5 刚度退化

为了分析和考察自密实轻骨料混凝土框架在低周往复荷载的作用下刚度退化的基本规律,定义框架的折算刚度为施加于梁端的水平力F与梁端位移δ之比.自密实轻骨料混凝土框架的和普通混凝土框架的刚度退化规律如图6所示.

图6 两榀框架刚度退化规律

从图6可以看出:

(1)自密实轻骨料混凝土框架和普通混凝土框架,在周期往复荷载的作用下,刚度退化比较的明显.

(2)自密实轻骨料混凝土框架的刚度要低于普通混凝土框架的刚度.

(3)两榀框架刚度退化的规律基本一致,退化速度基本相同.在水平荷载不是很大时,两榀框架刚度退化速度较快.随着位移的增大,每次循环的塑性变形不断的积累,刚度的退化速度逐渐减慢.

2.6 自密实轻骨料混凝土框架结构的抗震性能分析

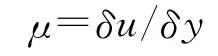

2.6.1 框架结构的延性

一般框架结构的延性用框架在水平荷载作用下梁端的位移延性系数μ来评价,其计算公式见下式所示:

式中:δu—框架在水平荷载作用下,水平力F下降到最大荷载的85%时对应的梁端位移.

δy—以通用弯矩屈服法计算得到的框架屈服位移.

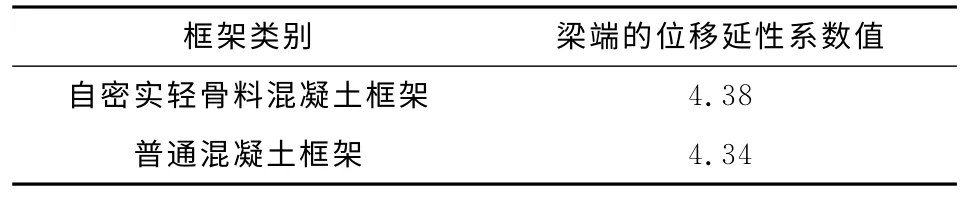

自密实轻骨料混凝土框架及普通混凝土框架延性系数如表5所示.

表5 两榀框架梁端的位移延性系数比较

对于有抗震要求的一般框架结构,要求延性系数μ≥4[9].由表5可知,自密实轻骨料混凝土框架结构的延性系数符合一般框架的抗震要求.

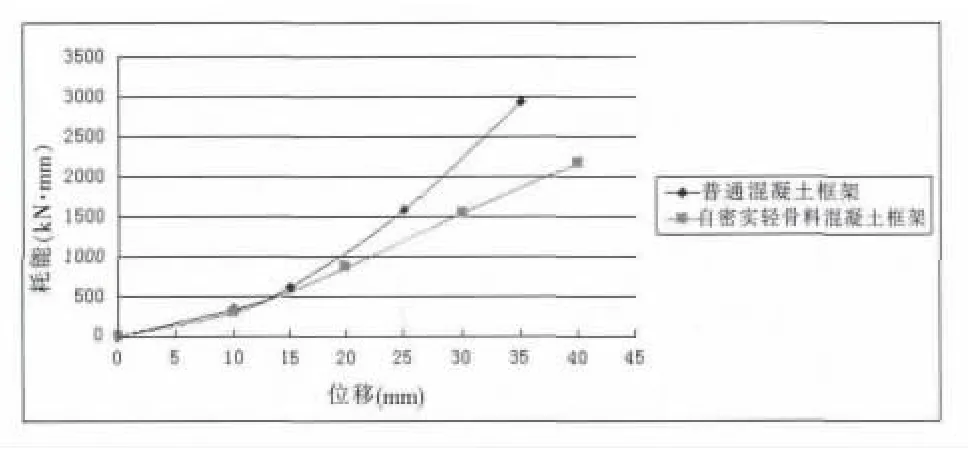

2.6.2 框架结构的耗能分析

一般通常用滞回环的面积来衡量结构或者构件的耗能能力,一般滞回环面积越大,说明结构或构件的耗能能力强.因此,滞回环面积的大小是用来衡量结构或者构件耗能的重要指标.图7为自密实轻骨料混凝土框架在不同加载等级下的整体耗能情况,其中取了普通混凝土框架位移加载等级到δ=±35 mm时的耗能情况,做以对比.

图7 框架耗能图

从图7可以看出,在发生相同位移时,普通混凝土框架的耗能能力要强于自密实轻骨料混凝土框架的耗能能力,随着位移的增大,曲线斜率在不断的增大,耗能能力在不断的增强.普通混凝土框架的耗能增长速度要快于自密实轻骨料混凝土框架的耗能增长速度.

3 结 论

(1)采用自行设计的配合比,浇筑了一榀自密实轻骨料混凝土框架,并进行了结构抗震的拟静力试验.通过与所参考文献当中的普通混凝土框架的对比发现,自密实轻骨料混凝土框架(实测混凝土立方体抗压强度为30.6MPa)的承载能力低于普通混凝土框架(立方体抗压强度为35.6MPa)的承载能力,自密实轻骨料混凝土框架的耗能能力低于普通混凝土框架的耗能能力.

(2)自密实轻骨料混凝土框架的延性系数为4.38,符合一般考虑抗震的框架对延性的要求;弹性层间位移转角为1/1020,极限破坏时的位移转角为1/43;框架具有较好的变形能力.另外,自密实轻骨料混凝土框架的刚度退化规律与普通混凝土框架的刚度退化规律基本相同.

(3)自密实轻骨料混凝土的破坏模式表现为:“强柱弱梁”、“强节点弱构件”的破坏模式.

(4)经合理设计的自密实轻骨料混凝土框架,各方面指标符合我国现行《混凝土结构设计规范》(GB50010-2010)和《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)的要求,能够用于框架结构的抗震设计.

[1]吴中伟,廉慧珍.高性能混凝土[M].北京:中国铁道出版社,1999.

[2]Wu Zhongwei,Lian Huizhen.High Performance Concrete[M].Beijing:China Railway Press,1999.

[3]Hajime Okamura and Masahiro Ouchi.Self-Compacting Concrete[J].Journal of Advanced Concrete Technology,2003,1(1):5-15.

[4]向晓峰,郭志昆,等.高强轻骨料混凝土的应用与研究现状[J].工业建筑,2005(S1).

[5]何廷树,王振军,伍勇华,等.自密实轻骨料混凝土工作性能的研究[J].西安建筑科技大学学报,2004(4):422-425.

[6]王玉梅,刘锡军.自密实轻骨料混凝土配合比设计及基本力学性能试验[J].混泥土,2012(6).

[7]吴智敏,张小云,张云国.自密实轻骨料混凝土配合比设计及基本力学性能试验[J].建筑科学与工程学报,2008(4):83-87.

[8]孙悦东,肖建庄,周德源,张 鹏.再生混凝土框架抗震性能的实验研究[J].土木工程学报,2006(5):9-15.

[9]朱伯龙.结构抗震试验[M].北京:地震出版社,1989:165.

[10]唐九如.钢筋混凝土框架节点抗震[M].东南大学出版社,1989.