名人书信,小众收藏到大众投资

马海燕

周作人绝不可能想到,自己上世纪50年代被两家报纸退稿的《元旦的枪声》,60年后在拍卖场上竟被高价收购。这位民国知名作家那时请求报章发表的原因,不外是为自己正名,让更多人体会自己做“汉奸”的无奈,如今这封信原原本本呈现在后人面前,标上了价签供人竞买。

11月12日,一年一度的嘉德秋拍如期登场。名人信札只是其中最小的一部分,但却是古籍善本部分最重要的“开场戏”。著名收藏家方继孝比喻,“这好比戏剧舞台上正式演出前的‘序曲,鲁迅、陈独秀、李大钊这些新文化运动大家的整齐亮相,意味着后面‘正戏的绝对分量。”

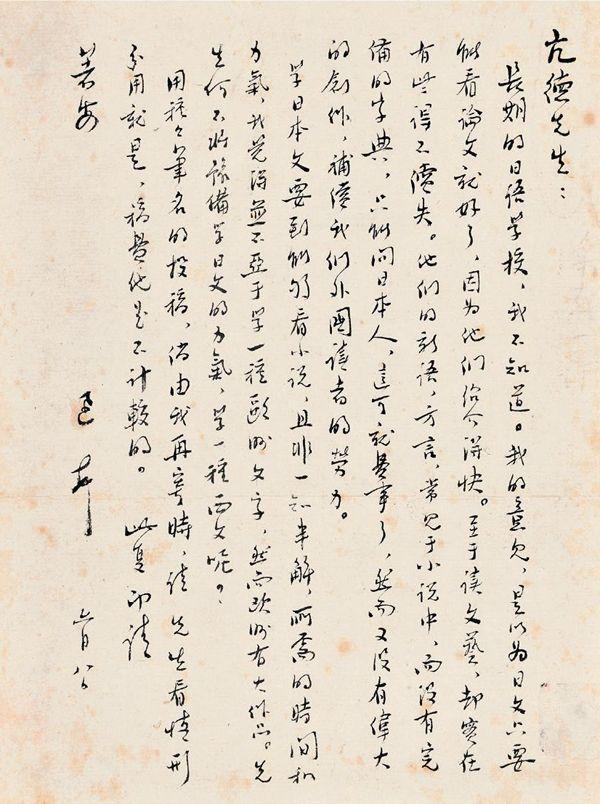

古籍善本5大专场最终成交额近5600万元。其中,信札写本表现亮眼,鲁迅的《致陶亢德信札》200余字拍出655.5万元;李大钊《致吴若男(章士钊夫人)书札》以414万元成交;陈独秀《致陶亢德书札》成交价230万元。

20年:从十万到数百万

1994年,鲁迅的一篇《论言论的自由》就拍出了10万元,由一位新加坡华人买下后捐给了上海鲁迅博物馆;而今,一页鲁迅手书《古小说钩沉》手稿690万元成交。此次秋拍,鲁迅致陶元德一封信估价就在180万元至220万元之间。

中国嘉德古籍善本部拓晓堂告诉《中国新闻周刊》,“上世纪90年代起拍时,一般是一篇好几页,现在已经论页定价,此次秋拍出现的鲁迅信件一页定价就100万。”

上世纪90年代前半期,一场古籍善本的成交额大概在400万元,而现在一场过4000万元是常有的事,尤其在前几年市场行情好的时候,最高一场拍到8000万元。2012年整体形势不佳,古籍善本板块却表现抢眼,总成交达9840万元人民币,原因不过是相对于动辄数千万上亿的中国书画,这些信札还是显得“便宜”。

让拓晓堂印象最深刻的是1998年、1999年拍卖过云楼书信时,连续拍了四场,最终收获千万。

可那时还远没到十年后的疯狂。

1994年翰海秋拍中有一册15通的徐悲鸿信札,估价10万元,平均每通约6000元,但最终流拍。10年之后的2004年1月,同样在翰海,估价10万元的3通徐悲鸿信札,以24.2万元拍出,每通均价突破8万元。

2003年中国嘉德拍卖会上,孙中山致叶恭绰书札4通达到了111.1万元高价。

2005年,黄宾虹致陈柱书札18通,曾著录于《黄宾虹书信集》,拍出了55万元。

2009年,国学大师陈寅恪的112件手稿,成交价是285.6万元。弘一大师的77页手稿,拍出了257.6万元。

2010年嘉德秋拍,周作人的文稿去年底在嘉德以358.4万元成交,创下了周作人手迹的拍卖纪录。

即使在整体市场处于调整期的2012年,嘉德春拍一本朱自清的楷书七言诗札以161万元落锤,赵之谦信札120.75万元成交,赵孟信札10通299万元被买走。

从几百块到几百万,中国的书札市场历经不到30年时间。现在再去潘家园、什刹海等旧货市场已经不可能淘到当年那样的宝贝了。

“用20、30年时间经过了人家一辈两辈人走过的路,这样后代怎么去想?”拓晓堂见证了全过程,仍觉得不可思议。当然,这与中国同时期的经济整体发展同步,拍卖行也是其中的一个缩影,而那些故纸堆遭到疯抢不过是“缩影中的缩影”。

从地摊货到拍品

方继孝把整个信札收藏分为三个时期:90年代前拍卖公司还没兴起的地摊时代、1993年到2002年拍卖时代、2002年至今的火爆时代。

上世纪80年代末到90年代初还没有拍卖公司之前,就有一部分人把书札作为书画的一部分收藏,那时的书信还属书画、小品范畴。市场来源主要在古董书店、邮票市场、还有民间自发形成的跳蚤市场,如北京的潘家园、什刹海、双龙、月坛、亮马桥等地都会出现。

那时候的潘家园,逢到周六日就有很多卖书札字画的,方继孝还记得买一沓子书札(相当于几本书的厚度)只要500到800元人民币。在人均工资只有几十块钱的时候,这也价格不菲,只有真正喜欢的才舍得花钱,也培育了一批收藏家。

在北京月坛的邮票市场,有的连邮票带信封和信,可价格还是按照邮票的票面价卖,信封和信属于附赠。那时候流落旧货市场的信札一部分来自“文革”中被抄家的物品退赔,一些文人、干部后代认为旧书还有些收藏价值,旧书信没什么用,就当废旧纸变卖了;另一部分来自于国有出版社、报刊社、国家机关的文档处理。“文革”后许多文化单位搬家、扩建,整理文档时诸如作家来稿、作家与编辑的通信等,常被当作废旧纸张变卖处理。

1993年内地第一家文物艺术品拍卖公司中国嘉德诞生,信札被纳入拍卖品行列,那时书札还归入书画板块。中国嘉德古籍善本部总经理拓晓堂告诉《中国新闻周刊》,当嘉德第一次书信拍卖征集的广告一发出,许多人就带着东西上门了,很多并不来自作者本人或后人。说明这些拍品就已经在民间倒手多次。

1994年,拓晓堂组织起嘉德第一场古籍善本秋拍。他仍记得,古籍善本大约20件左右,占整个拍卖的四分之一,重要拍品有鲁迅、林琴南、孙中山、吴昌硕的书信等,整场大概拍出20多万元。

那场拍卖会上,已是知名收藏家的方继孝花2000元拍到了林琴南、王国维等人的册页,有几十页之多。

在拍场上,他主要买晚清时期的珍贵信札,如曾国藩、张之洞、李鸿章、翁同,这些人的书法本就精湛,加上书信所谈论的往往都与时局相关,价格并不高;而另外一些如茅盾、巴金、郭沫若等人的信札,他还能去市场上淘到。

他就曾在旧货市场花几百块钱买过人民文学编辑部与上述各位作家的通信,也曾淘到过吴玉章、成仿吾等人写给文字改革委员会谈文字改革的信,李四光、裴文中写给当时的地质部的信,这些信既有书法的美,又有文化信息,历史价值与文化价值都极高。

有了拍卖公司给作品定价后,一些地摊摊主也逐渐把东西送到拍卖公司,市场总体价格也随之水涨船高。

2002年,鲁迅博物馆为了纪念鲁迅赴日留学100周年,搞了一个“民间收藏家精品展”。100通书札吸引了许多人来,国家图书馆找到方继孝,请他写写书札背后的故事。6册《旧墨记》随之出炉,这也在后来成为许多仿品的参照。

这一年,书札正式从书画拍卖中剥离出来,开始作为古籍善本的“序曲”出现在拍场。“如果书札档次很高,整个古籍专场都值得期待。”方继孝告诉《中国新闻周刊》。

2002年秋拍中,“钱镜塘藏明代名人尺牍”就以990万元成交,打破当时古籍善本的拍卖纪录。信札拍卖市场开始进入成熟期。

2003年,方继孝花27000元买了郑振铎的三封信时,“当时人都说我疯了。”之后书信拍卖直线飙升,即使像方继孝这样的“疯子”,也只能看而不买了。

2009年春拍中,陈独秀、梁启超与徐志摩等致胡适的一批书信,创下744.8万元的成交高价。这个轰动性大事件标志着信札拍卖一个新的时代来临。

书信背后的情感与未完的故事

拓晓堂说,现在市场受追捧的名人手迹大概分为两类:一类是手稿;第二类是名人书札信件。前者如此次秋拍出现的周作人的《元旦的枪声》,后者如这次出现的鲁迅等新文化运动健将的信件。

名人信件中,一类是关系不熟,学术往来,有文献价值;第二类是密友,谈论朝堂上不能说的话,有历史价值,这往往都构成书札的魅力所在。“文稿、书稿的原始稿,说白了就是书札,从中可以窥见作家真实的创作状态。” 拓晓堂说。

拍卖市场上的书信,人们往往更为看重作品的上款和抬头,作者因何原因送予什么人,往往被当作一段佳话,书信更承载着直接而坦白的情谊。

然而,当一张泛黄的旧纸动辄带来几十万上百万的收益时,情谊在后人眼中已经是另外的含义了。

2012年周作人的后人与唐的后人围绕“周作人的书稿何以成了唐藏书”引发纠葛;同年,梁启勋后人拍卖“南长街54号藏梁氏重要档案”,引发梁启超后人声明抗议;今春,钱钟书给某出版社编辑的书信和文稿出现在拍场,围绕人情与法律展开了一场持久的较量,最终以委托方的撤拍而告终。

拓晓堂说,这些年这样的事看得多了。作为拍卖方,只要拍品不涉及违反法律,就只有尊重委托人的意见。其实,懂行的人都知道,这类事情在拍场上更多见的情形就是悄悄拍了就拍了。

也有儿子、孙子拿着祖上的东西来拍卖的。当一个人只剩下出卖祖宗的那点东西,不管曾经多显赫的门第也就气数已尽了。

启功曾在某拍卖公司看到一份自己在“反右”期间的交待材料后愤而离去。原因是拿着这份材料的人当时曾找过启功,求一幅字而换回这封信。启功把字写给了对方,信却没有送回。

2005年,在上海嘉德秋拍上,郁达夫致王映霞的8封情书以34万元高价成交。“我很真心,我简直可以为你而死”,当年穷困潦倒的郁达夫如知自己如此私密的表白竟以如此价格估量,不知作何感想?

嘉德今秋展出的一幅信札中,有一封袁世凯写给端方的密信,信中称“日本人狼子野心”,并嘱后者看完“付丙”(即烧掉),结果不仅没有烧掉,反而流传至今。

随着电脑、手机等电子化书写手段的普及,也许有一天我们连“付丙”的机会也没有了。方继孝预计,未来的信札价格还会走高,一是因为没有手写信了,二是这个时代也没有名人了,这些信札会随着时间的推移越发显得珍贵和不可替代。