台静农:错落沉郁书乡愁

黄东,宇恒

新文化的遗种,未名社的大将

台静农是一个喝着“新文化乳汁”长大的安徽农家孩子。1918年9月,16岁的台静农来到北大半工半读,在民间歌谣的研究和文学创作上颇有建树。

1925年,23岁的台静农和同乡同学韦素园、韦丛芜、李霁野等人组织了文学社团未名社。该社因李霁野翻译的《文学与革命》一文惹祸,于1928年被北洋军阀张宗昌查封,到1931年正式解散。1928年和1930年,台静农出版了两本深受鲁迅影响的小说集《地之子》《建塔者》,均为“未名丛刊”,由此奠定了他的乡土小说家地位。

台静农还是鲁迅的弟子。他听鲁迅讲“中国小说史略”、“苦闷的象征”,直到晚年他还清楚地记得鲁迅讲课时不似周作人死盯着讲义,而是天马行空地发挥,使学生学到许多讲义上所没有的知识。

1926年7月,台静农编了一本最早研究鲁迅的专集《关于鲁迅及其著作》。1929年5月,鲁迅到北平探亲时,台静农和李霁野陪同他看望友人。1932年,台静农又陪伴鲁迅发表震动古都的“北平五讲”。对台静农的所作所为,鲁迅回报他以“老朋友的态度”。对台静农上世纪20年代所写的小说,鲁迅不愧为知音,在他主持编选的《中国新文学大系·小说二集》中,他自己的小说入选了4篇,台静农也入选了《天二哥》《红灯》《新坟》《蚯蚓们》4篇,是当时入选作品最多的两位作家之一。

台静农的小说有浓郁的时代精神,反映了那个年代奋发上进的声音,对穷愁绝望的中国抱着悲悯的心情,正如鲁迅在《中国新文学大系·小说二集》序言中所说:

要在他的作品里面吸取“伟大的欢欣”,诚然是不容易的,但他却贡献了文艺;而且在争写着恋爱的悲欢、都会的明暗的那时候,能将乡间的死生、泥土的气息,移在纸上的,也没有更多、更勤于这作者的了。

因为作品思想“激进”,从1928年到1935年间,台静农先后三次被捕。身为大学教授的台静农不仅丢掉饭碗,而且难以在北平容身。1935年8月,他南赴厦门大学,临行之际,他大碗喝酒,盛赞老师沈尹默的书法,毫无沮丧之情。据说当天从日中喝到下午,面对前来送行的启功,他笑着说:“麻醉啊!”

流寓川中,不改狂狷风格

抗战爆发后,台静农带着家眷辗转入川,1940年应聘为国立女子师范学院国文系教授兼主任,生活才开始安定下来。

在四川与师友诗酒往来,最让他津津乐道的便是与陈独秀的交往。1938年,台静农偶遇陈独秀。这对于台静农实在是“既感动又惊异”,陈独秀可以说是台静农那一代青年的偶像。见到台静农,陈独秀简单寒暄几句就说:“我同你看柏先生(柏文蔚)去!”然后不管众人,领着台静农便走。此后台静农不仅多次拜访陈独秀,而且邀请他去女子师范学院的所在地白沙一游。陈独秀逝世前数月,曾于鹤山坪写诗赠台静农,诗曰:“峰峦出没成奇趣,胜境多门曲折开。蹊径不劳轻指点,好山识自漫游回。”台静农非常珍惜这段忘年之谊,曾以“酒旗风暖少年狂”为名,深情回忆陈独秀。

与信人君子交往,自然对于当时一些知识界媚俗政治的行为看不惯。1943年,重庆一些群众团体向蒋介石进献九鼎,知识界哗然,台静农拍案痛斥。他在《孤愤》一诗中写道:“孤愤如山霜鬓侵,青灯浊酒夜沉沉。长门赋卖文章贱,吕相书悬天下喑。”他自注,“吕相书”是指蒋介石的《中国之命运》,至于长门赋,便是讽刺当时知识分子向蒋介石献书的行为。据舒芜回忆,他有一次跟台静农闲聊,说政府要给抗战期间教学有成绩的教授颁奖,听说台有可能获奖。台静农竟然慌张起来,叹着气说:“这如何好!一辈子教书,到了得他这么个奖,叫我如何见人!”狷介之气,可见—斑。

老去空余渡海心,坐对斜阳看浮云

1946年,他应许寿裳之邀从四川来到台湾。当时给他发聘书的是台湾大学首任校长罗宗洛。接到聘书时,台静农还有一点犹豫,觉得隔着海峡太遥远,但考虑到台湾急需大陆教师去教授受日本统治达半世纪之久的青年学子,又考虑到父母、兄弟和孩子因交通不便困在四川出不来,因而便下定决心离开四川,家人分四批走,先是由台静农夫妇带着小儿子、小女儿来到台湾,随行的还有毕业于国立女子师范学校的助教裴溥言。

罗宗洛在聘书中曾介绍台湾大学中文系规模宏大,可台静农去后发现这只是一个未落实的规划。整个中文系只有一个教授、一个助教,学生还没有招来。待新生到校时,大一国文列为必修课,由台静农主讲。到了第二年,入学考试成绩差的学生全部改读中文系,中文系才有了自己的学生。这不是瞧不起中文系,而是因为光复前台湾学生学的均是日文,中文反而成了陌生的语言,故许多人不敢报考也无法攻读中文系艰深的文字训诂一类课程。

对于这片与祖国隔绝达半个世纪之久的土地,台静农在感到隔膜之余,也不免有着在此传承文化的愿望,“为怜冰雪盈怀抱,来写荒山绝世姿。”但他发现自己所思所想未免过于书生气,很快便只是安心教书以谋生自期了。

1948年2月18日,许寿裳因在台湾宣传以鲁迅为旗手的“五四运动”,努力在祖国宝岛传播新文化、新思想而引起右翼文人的恐慌和怨恨,于1948年2月18日深夜被特务惨无人道地用斧头砍死。过后不久,大陆来台的木刻家黄荣灿也被杀。许寿裳不明不白的死,给台大中文系师生莫大的震撼(继任系主任乔大壮1949年回大陆后,也在苏州投水自尽)。台静农可谓是临危受命,于1948年夏天接掌台大中文系主任职务。台静农之所以肯接任这份被很多人视为不祥的职务,无疑需要一定的勇气,另外在工作策略上也必须作相应的调整—至少应吸取许寿裳的教训,不能去碰“鲁迅”这根敏感的神经。正因为台静农韬光养晦,不再像大陆时那样“左”,他才能平安主持台大中文系20年,培养出众多栋梁之才,为台湾第一高等学府的中文系打下扎实的基础。

台静农的书房总共只有六席大,正可“歇脚”休憩。他曾说:“因为抗战以来,到处为家,暂时居处,便有歇脚之感。”台静农这样解释“歇脚庵”命名的由来。好友劝他购房安居,他一笑置之。海岛潮湿的气候常常令身为北方人的他烦躁不安,直言“丹心白发萧条甚,板屋盈书未是家”。但等到台海间交通断绝,台静农发现归乡只怕是遥遥无期了。因为台大所在地叫做龙坡里,他便把自己的书斋改名为“龙坡丈室”,特地请自己的好友张大千书匾,还起了一个笔名叫做“龙坡小民”。

对台静农光复后来台一事,有人曾对其动机作过种种不同的猜测。鉴于未名社成员李霁野和其他文学评论家如李何林、袁珂、雷石榆均在许寿裳被杀后返回大陆,因而有人认为台静农“是为了贡献教育于刚脱离日本殖民的偏远之地”。也有人得知台静农在大陆坐过三次牢后,便认为台静农是为了避大陆的政治迫害而举家迁台。台静农听到这些传闻后,一笑置之,说:“实在是因为家眷太多,北方天气冷,光是一人一件过冬的棉衣就开销不起。台湾天气暖和,这一项花费就省了。”

寄迹江湖,心存魏阙

台静农的父亲台佛岑酷爱书法,很早就指导台静农练习书法。走上社会后,台静农又参加文艺社团,对于各种书体均有所涉猎。后来入川教书,在沈尹默的指导下开始临写古帖,对于倪元璐的书法很喜爱,认为他的字“格调生新”,让人“心折”。在渡海之前,他的书法大抵是业余时间的笔墨游戏而已。但此时除了教书之外,他既不能重拾创作,撰写学术论文也是格禁甚多,只能终日枯坐读书,加上家人间又有一些矛盾,心情郁闷、惆怅可以想见,“每感郁结,意不能静,唯时弄毫墨以自排遣,但不愿人知”。

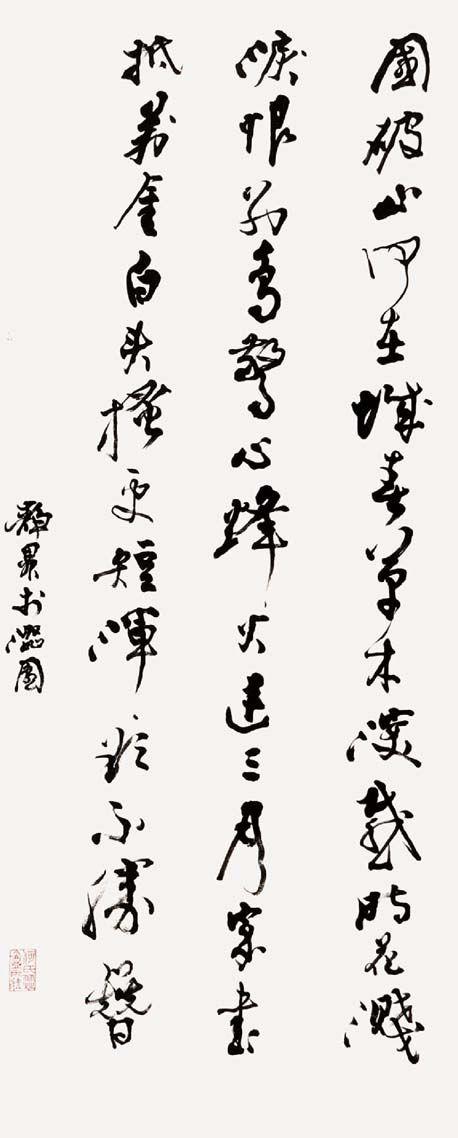

“诗必穷而后工”,书法也必然要能倾注书者的情感方为佳作。台静农苦习倪字,而后又各体兼备,背后都有难以排遣的情绪在。所以他不以书家自期,却最终在暮年以书法大家而重新出名。1982年,台湾“国立”历史博物馆为其举办首次个人书法展,结果轰动全台。张大千说:“三百年来,能得倪书神髓者,静农一人而已。”启功说他的书法,“一行之内,几行之间,信手而往,错错落落,到了酣适之处,真不知是倪是台。这种意境和乐趣,恐怕倪氏也不见得尝到的”。同为书家,启功更察觉到台静农书法背后的那种气质,他说,台先生“隶书的开阔,草书的顿挫,如果没有充沛的气力是无法写出的。谁知从来没有疾言厉色的台先生,而有这等虎虎有生气的字迹”。最后判定,“猛志固常在,又岂止陶渊明呢”?一位评论家直言,台静农的书法,“在点、捺、撇画中,流露出生命的墨泪斑驳与如刀的剑戟锋芒”,“是他与时代挣扎的结果”。

在习书的同时,台静农还勤于治印。早在20世纪20年代在北大读书期间,他就和友人庄慕陵、常维钧等主办过“圆台印社”,此后70余年,他一直坚持“动刀”,篆刻技艺最终达到炉火纯青的境界。许多友人都以能得到台静农刻的一方印章而称幸。1981年刚开春,他已是80岁高龄,兴之所至,新制一方石印,上刻“辛酉年”,侧面刻有边款曰:“开岁八十矣,戏制此印,以验老夫腕力。”刻罢这枚石印,他很开心,得意地说:“不错,手劲还可以。”但到了上世纪80年代末,他的气力便不支了,李霁野从天津写信给他,想请他刻一方印作为纪念。他回信说:“大拇指无力,无法再刻。”

沉醉书法、治印使台静农获得心境的平和,但作为一位以乡土小说扬名文坛的作家,他没有一天不在思念故土。他曾经寄赠对联给自己的学生、复旦大学的淮之珍教授,联曰:“西风白发三千丈,故国青山一万重。”

1989年底,87岁高龄的台静农被确诊患上食道癌。他思乡之心更加迫切,他在一篇序言中无限怅惘地写道:“无根的异乡人,都忘不了自家的泥土……中国人有句老话‘叶落归根,今世的落叶,只有随风飘到哪里便是哪里了。”在卧病中,他曾经在电话中大声对启功喊:“你快来看我吧,再不来,就看不到了!”启功强压悲痛说:“台湾不让我来,我相信我们一定有机会见面的。”不成想,这两位老友终生不再相见,电话问候成为永诀。

1990年,卧病的台静农对于大陆亲人的返乡邀请,叹息说:“我不行了,走不动了。”在去世前,面对来探问的友人他以诗相赠,是为绝笔,诗云:“老去空余渡海心,蹉跎一世更何云?无穷大地无穷感,坐对斜阳看浮云。”

1990年11月9日,台静农在台大医院溘然长眠,终年88岁。