辱虐管理对技术人才离职倾向的影响:反刍思维的中介作用

林 忠,滕 飞

(东北财经大学 工商管理学院,辽宁 大连 116025)

一、引 言

技术人才是指在组织中能够熟练掌握并运用技术、知识和信息进行工作的人。他们拥有较强的知识创造、获取、整合和应用能力,是组织的中坚力量。对于技术密集型企业而言,技术人才是企业生存和发展的根基。但长期以来,许多企业受到技术人才离职问题的困扰。研究表明,离职倾向对员工产生离职行为具有较强的预测力[1]。因此,对员工离职倾向,特别是对企业技术人才离职倾向的研究,得到了学术界的高度重视。

近年来,对破坏性领导行为的研究受到了学者们的广泛关注。辱虐管理(abusive supervision)亦称领导不当督导,作为一种破坏性领导行为,它是指员工对上级主管表现出来的持续性、非身体接触类敌意行为的知觉[2]。目前,组织管理中普遍存在的辱虐管理在员工中产生了严重的负面影响,如致使员工持续不信任领导[3]、下属产生负面心理反应[4]、引发职场偏差及人际偏差行为等[5]。调查显示,美国企业每年由于辱虐管理引发的缺勤、医疗成本增加、生产率下降等导致的损失约为238亿美元[6]。中国社会的高权力距离使得辱虐管理更为普遍和严重[7]。虽然已有学者证明辱虐管理与下属离职倾向存在显著相关性[8],但是对辱虐管理与员工离职倾向之间作用机理的研究尚很少见。现有研究多以社会交换理论为基础,而忽视了下属情绪(特别是消极情绪)应对方式的作用。

反刍思维(rumination)是个体面对负面情绪时采取的重要反应方式之一[9],近年来逐渐受到学者们关注。反刍思维并非一种人格特质,而是特定情境下个体的一种应激状态[10]。反刍思维源于个体片面、消极地看待事物[11],对反刍思维的元认知是消极情绪的根源[12]。在领导辱虐管理情境下,员工反刍思维所带来的负面情绪后果更为严重,直接影响员工离职倾向。因此,反刍思维在辱虐管理与员工离职倾向关系中的作用不容忽视,即不应仅关注员工离职倾向与辱虐管理的直接关系,应进一步探讨员工反刍思维在离职倾向中的中介作用。此外,由于中西方文化差异以及技术人才在组织中的重要地位,有必要以中国企业技术人才为样本,探索员工反刍思维在辱虐管理与员工离职倾向之间的作用机理。

基于上述理由,本研究以中国企业技术人才为样本,将员工反刍思维纳入到辱虐管理以及员工离职倾向之间关系的研究中,考察辱虐管理对技术人才离职倾向的影响,并深入探讨反刍思维在辱虐管理与技术人才离职倾向之间的中介作用,为组织改善管理进而留住技术人才提供新思路。

二、问题与假设

1.辱虐管理与员工离职倾向的关系

辱虐管理会在情感上对下属产生持续性伤害,引发员工的不满情绪,极具破坏属性[13]。特别是在员工感知到领导辱虐管理有愈演愈烈的趋势时,员工的工作不满意度会持续升高,同时也会感到明显倦怠和情绪耗竭,离职倾向相应增强。离职倾向综合了员工工作不满、认同下降、心理契约违背等多方面表现[3],高离职倾向的员工会产生离职、绩效降低、反社会行为(报复、攻击等),进而影响组织及群体绩效[14]。

中西方文化差异以及技术人才在组织中的特殊性,使得以中国企业技术人才为样本的研究更具有理论价值和指导实践意义。一方面,与西方组织比较,中国员工情绪表达较为含蓄,中国传统文化中的“上尊下卑”导致企业中权力距离大、关系不对称的现实,致使上级可以凭借权力肆意指挥下级[15],客观上存在着滋生辱虐管理的“温床”;另一方面,在进入21世纪后中国劳动力市场远比上一世纪发达的情况下,技术人才对负面情绪的容忍度更低,在对组织不满的情况下更容易选择离职策略。一旦感知到辱虐管理,虽然处于下属地位,但职业选择余地相对较大的技术人才更有可能采取逃避性应对策略[6],即拥有高流动性知觉的技术人才可以直接通过辞职的途径摆脱主管的不公正对待[2]。基于上述观点,本文提出如下假设:

假设1:辱虐管理行为对技术人才离职倾向存在显著的正向影响。

2.反刍思维的中介作用

在辱虐管理与技术人才离职倾向关系的研究过程中,单单关注这两个变量之间的直接效应,而忽视技术人才对辱虐管理的应对方式是不科学的。鉴于此,本文引入反刍思维作为中介变量探索辱虐管理与技术人才离职倾向之间的影响机理。本研究采用Nolen-Hoeksema[9]的改编量表,将反刍思维分为症状反刍(symptom rumination)、反省(reflection)和强迫思考(brooding)三个因子,测度反刍思维在辱虐管理与员工的离职倾向之间的中介作用。

当技术人才感知到组织的实际行为与自己的预期出现明显偏差时,就会产生反刍思维。笔者认为,技术人才反刍思维中的症状反刍、反省与强迫思考,具有空间上的并存性和时间上的继起性。当技术人才遭受到上司的辱虐管理时,反刍思维会使得员工通过头脑中目标事件的反复再现,从模拟中寻求走出困境的方式,并期望努力抵消负面效果。个体采用反刍思维中反省方式的深层次原因,是他们相信这样可以增加自我觉察、控制情绪,甚至得到解决问题的有效方法[16]。但是这种方式带来的后果往往是更为负面的,具体表现在,个体常常会沉浸其中、患得患失、无法自拔,进而引发或加重员工的负面情绪。当员工陷入负面情绪时往往又会堕进反刍思维,这种循环将进一步加剧负面情绪的滋生。不言而喻,其后果必定是员工与组织离心离德,产生严重的组织疏离感,离职倾向增强,最终出现工作倦怠和离职等行为。基于上述观点,本文提出如下假设:

假设2:员工反刍思维在辱虐管理与技术人才离职倾向之间的关系中起中介作用。

假设2a:症状反刍在辱虐管理与技术人才离职倾向之间的关系中起中介作用。

假设2b:反省在辱虐管理与技术人才离职倾向之间的关系中起中介作用。

假设2c:强迫思考在辱虐管理与技术人才离职倾向之间的关系中起中介作用。

三、研究方法

1.研究工具

(1)辱虐管理。本研究采用Tepper(2000)[2]开发的辱虐管理量表,该单维量表在国内外被广泛应用,包含15个条目,采用5点计分,1代表“他/她不曾对我做过这种行为”,5代表“他/她非常频繁地对我采用这种行为”。本次研究中,量表的内部一致性信度系数为0.87。

(2)技术人才离职倾向。本研究采用Farh等(1998)[17]开发的离职倾向问卷,由4个条目组成,包括“我常想辞去我目前的工作”等。采用5点计分,1为非常不同意,5为非常同意。本文量表的内部一致性信度系数为0.91。辱虐管理与离职倾向属于单维变量,将两个变量组成二因子模型进行CFA 检验,χ2/df=2.24,CFI=0.99,GFI=0.96,TLI=0.99,RMSEA=0.07,模型拟合较好,说明两个变量的结构效度均较好。

(3)技术人才反刍思维。本研究采用Nolen-Hoeksema[9]编制的反刍思维量表,包括 22 题项,分为症状反刍、反省和强迫思考三个维度。本文分量表的内部一致性信度系数分别为 0.71、0.79、0.79,总的内部一致性信度系数为0.91。对反刍思维三因子结构进行 CFA 检验,χ2/df=2.64,CFI=0.98,GFI=0.95,TLI=0.97,RMSEA=0.07,三因子模型拟合较好,因此变量具有较好的结构效度。

2.样本采集

样本主要通过两种途径获得:一是通过EMBA学员和亲属以及同学等关系对吉林、深圳、江苏18家规模以上科技型企业技术人员收集最近12个月内遭受过辱虐管理的技术人员样本;二是通过网络问卷收集同类样本。共回收问卷557份,剔除无效问卷121份,共收集有效问卷436份(企业问卷405份,网络问卷31份),有效率78.3%。其中男员工326人,女员工110人;大学本科以上员工288人,大专及中专员工148人;工作年限5年以下员工149人,5~10年员工181人,10年以上员工106人。为控制共同方法变异(common method variance),对上述数据进行Harman检验,未发现某一因子解释度过大。这说明不存在共同方法变异。

3.数据处理

本研究采用SPSS 17.0软件对收集的结果进行数据处理。

四、研究结果

1.辱虐管理、员工反刍思维及其离职倾向的相关分析

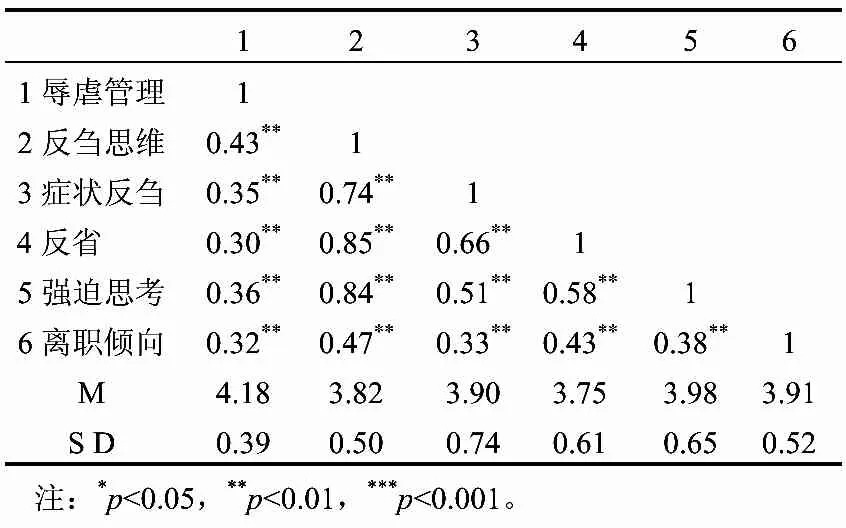

各研究变量的均值、标准差及相关系数详见表1。由相关分析可知,辱虐管理、技术人才反刍思维、离职倾向之间均在0.01水平下显著,说明各变量之间存在显著的正相关关系。此外,反刍思维各维度与辱虐管理以及员工离职倾向也呈显著的正相关。

表1 描述性统计结果及变量间相关关系

2.辱虐管理对技术人才离职倾向的预测作用

为了验证辱虐管理与技术人才离职倾向之间的关系,以技术人才离职倾向为因变量,以辱虐管理为自变量进行回归分析。研究结果表明,辱虐管理与技术人才离职倾向之间关系较为显著(β=0.32,p<0.001),说明辱虐管理对技术人才离职倾向存在显著的正向影响。详见表2第一步,因此假设1得以验证。

3.反刍思维的中介作用检验

中介效应的检验一般分为以下三步:首先,做因变量对自变量的回归,检验自变量与因变量的关系显著与否,关系显著则进行第二步;其次,做中介变量对自变量的回归,检验自变量与中介变量关系显著与否,关系显著则进行第三步;最后,将中介变量放入自变量与因变量之间的关系中,检验自变量的回归系数显著与否,关系显著但回归系数下降说明存在部分中介作用,关系不显著则说明存在完全中介作用。

为验证反刍思维的中介效应,通过表2反刍思维对辱虐管理与离职倾向之间关系的中介作用的回归分析的三个步骤可知,t值是显著的,这说明反刍思维是辱虐管理与离职倾向之间关系的中介变量。由于β系数只是下降到0.18(p<0.001),表明反刍思维在辱虐管理与离职倾向之间关系中起部分中介作用。中介效应占总效应的比例为0.43×0.39/0.32=52.4%。因此假设2得以验证。进一步,反刍思维的三个维度,即症状反刍、反省、强迫思考也在辱虐管理与员工离职倾向之间的关系中起到部分中介作用,各维度的中介效应占总效应的比例依次为30.6%(0.35 × 0.28/0.32)、33.8%(0.30 ×0.36/0.32)、33.8%(0.36 ×0.30/0.32),详见表3。

表2 反刍思维的中介效应检验

表3 反刍思维各维度的中介效应检验

五、研究结论及讨论

本研究以本土企业技术人才为样本,对中国情境下企业技术人才反刍思维在辱虐管理对其离职倾向影响关系之间的作用进行了研究,构建了辱虐管理、技术人才反刍思维及其离职倾向之间关系的理论模型,得到如下结论:

第一,中国情境下辱虐管理对企业技术人才离职倾向具有正向预测作用。该结果与已有的西方研究成果一致[4]。也就是说,一旦技术人才经常知觉到领导的辱虐管理,就会激发其产生离开公司的想法和念头,而其离职倾向也会随着辱虐管理的日益严重而加强。当技术人才离职倾向达到其忍受的极限时,技术人才就会离开组织,造成人才流失。反之,辱虐管理情境的改善会给技术人才带来宽松的组织环境,这也会逐步打消员工离职的想法。所以,组织应该高度关注辱虐管理问题,通过领导自身行为改善与修养提高等途径,逐步改善组织环境,建设尊重员工、善待员工的组织文化,真正使员工能够知觉到组织、上级对自己的尊重,产生强烈的组织认同,提升组织忠诚度。

第二,反刍思维在辱虐管理与技术人才离职倾向之间起部分中介作用。本研究发现,技术人才反刍思维及其各维度在辱虐管理与技术人才离职倾向之间起部分中介作用。也就是说,一方面,辱虐管理直接影响技术人才的离职倾向;另一方面,技术人才是通过反刍思维的中介作用对员工离职倾向产生影响的。反刍思维及其各维度的间接效应比率较高,这说明员工对于辱虐管理的反应方式——反刍思维对其离职倾向的影响较为显著。因此,重视员工负面情绪的疏导对于消解员工离职倾向十分必要。组织不应只关注组织和领导行为对员工离职的影响,员工自身负面情绪的无法排遣,员工遭遇困境时对负面情绪的反刍思考,都会直接导致员工离职行为。鉴于此,在组织管理过程中,各层级领导都应关心技术人才的情绪状态,协助技术人才排遣负面情绪,必要时,可组织专业人士对其进行心理辅导,正确引导技术人才的反刍思维,使其能更好地控制负面情绪,避免离职行为的发生。

[1]DRUCKE P F.Landmarks of tomorrow:a report on the new post-modern world[M].NY:Harper& Row,1959.

[2]TEPPER B J.Consequences of abusive supervision[J].A-cademy of Management Journal,2000,43(2):178-190.

[3]吴隆增,刘 军,刘 刚.辱虐管理与员工表现:传统性与信任的作用[J].心理学报,2009(6):510-518.

[4]TEPPER B J.Abusive supervision in work organizations:review,synthesis,and research agenda[J].Journal of Management,2007,33(3):261-289.

[5]MITCHELL M S,AMBROSE M L.Abusive supervision and workplace deviance and the moderating effects of negative reciprocity beliefs[J].Journal of Applied Psychology,2007,92(4):1159-1168.

[6]TEPPER B J,DUFFY M K,HENLE C A,et al.Procedural injustice,victim precipitation and abusive supervision[J].Personnel Psychology,2006,59(1):101-123.

[7]吴维库,王 末,刘 军,等.辱虐管理、心理安全感知与员工建言[J].管理学报,2012(1):57-63.

[8]ARYEE S,SUN Liyun,CHEN Zhenxiong,et al.Abusive supervision and contextual performance:the mediating role of emotional exhaustion and the moderating role of work unit structure[J].Management and Organization Review,2008,4(3):393-411.

[9]NOLEN-HOEKSEMA S.Sex differences in unipolar depression:evidence and theory[J].Psychological Bulletin,1987,101(2):259-282.

[10]MARTIN L L,TESSER A.Some ruminative thoughts[C]//WYER R S.Ruminative thoughts.Mahwah,NJ:Lawrence Erlbaum Associates Inc,1996:11-47.

[11]PAPAGEORGIOU C,WELLS A.An empirical test of a clinical meta cognitive model of rumination and depression[J].Cognitive Therapy and Research,2003,27(3):261-273.

[12]MATTHEWS G,WELLS A.Attention,auto-maticity and affective disorder[J].Behavior Modification,2000,24(1):69-93.

[13]DUFFY M,GANSTER D,PAGON M.Social undermining in the workplace[J].Academy of Management Journal,2002,45(2):331-351.

[14]TURNLEY W H,FELDMAN D C.Psychological contract violations during organizational restructuring[J].Human Resource Management,1998,37(1):71-83.

[15]龙立荣,刘 亚.组织不公正及其效果研究述评[J].心理科学进展,2004,12(4):584-593.

[16]WATKINS E D,BARACAIA S.Why do people ruminate in dysphoric moods[J].Personality and Individual Differences,2001,30(5):723-734.

[17]FARH J L,TSUI A S,XIN K,et al.The influence of relational demography and Guanxi:the Chinese case[J].Organizational Science,1998,9(4):471-488.