镇江博物馆藏清八大山人花鸟手卷雅析

唐静

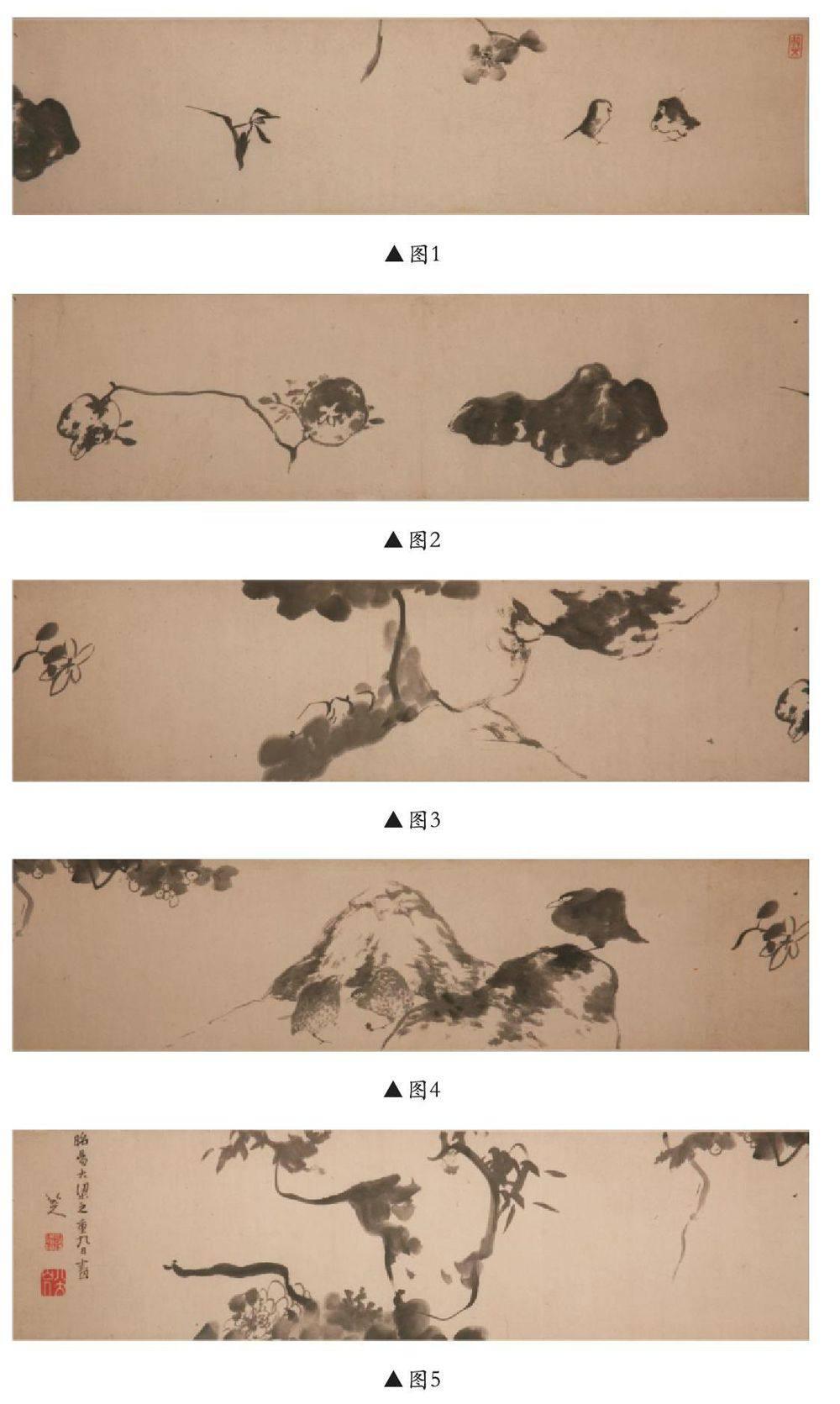

八大山人花鸟手卷,纵471厘米,横26厘米,纸本墨笔。原藏镇江市焦山古物馆,后拨交镇江博物馆珍藏。八大山人,原名朱耷,清初“四僧”之一,此花鸟手卷,笔墨放浪,墨韵生动。构图极为简洁,用笔圆润、厚重、老辣,是八大山人传世作品中的代表佳作,定为一级藏品。此卷构思简沾、奇巧,兰、荷、榴、果写重阳景致,鸦、石、鹌鹑富人格化意味,通幅布局疏密有致,画面组之问呼应对照,浑然一体,用墨富十变化,淋漓的泼墨与简洁的勾勒产生了强烈的黑白对比,突出反映了八大山人率意而为的艺术追求。起首钤“蔫艾”长方朱文印,卷末署款下接“可得神仙”、“八大山人”两方白文印。卷尾署“昭易大梁之重九日画八大山人”。

一、八大山人的绘画风格

八大山人是明太祖朱元璋第十七子朱权的九世孙,袭封为辅国中尉,世居南昌城。生于明朝天启六年(1626年),卒于清朝康熙四十四年(1705年),享年80岁,别号甚多,有刃庵、传綮、个山、雪个、驴屋、灌园老人、八大山人等。他19岁时,明朝灭亡,第二年清兵占领江西,清政府为巩固其统治,对明朝朱氏残存势力进行残酷的搜捕,八大山人为避祸,逃离南昌,改姓易名,遁入空门。他最初在进贤介冈出家,后到奉新县,在临川县还俗回南昌。颠沛流离的苦难使身为明皇室后裔的八大山人先哑后癫,在沉重的精神压迫下疯癫成疾,病愈后还俗,从此用那支旷古烁今的秃笔,横涂竖抹,癫狂疯扫,借笔发泄。扬州八怪、吴昌硕、张大千、齐白石、潘天寿,代代因袭,均受八大山人的强烈影响。

八大山人经历了从皇室贵胄到亡命之徒,从佛门弟子到入世还俗,再到落魄文人的天翻地覆的变化,他的书画风格有着一条清晰的发展脉络。早期(康熙元年至康熙十年)(1662-1671年),他居于江西进贤、奉新,生活较为安定,安于修禅,开始在绘画中追求心灵的平静,以徐渭、陈淳为师,内容以蔬果、竹石、灵芝、菊花、牡丹等为主,画面常以变角折枝,勾花点叶技法。中期(康熙十一年至康熙二十六年)(1672-1687年),八大山人思想开始起伏颠荡,脱下僧袍,逃离空门,他曾因极度的思想矛盾而至疯癫。此时,他的画风开始创新,个人风格浓烈,以鱼鸟、动物、古梅等为主,形象从细致转向夸张。署款抛弃了僧人法号,而以“驴”、“驴屋”、“驴屋驴”、“个山驴”等自谑的名字为主。康熙甲子(1684年)首次出现八大山人的名号,画风奇特变异,形象更为夸张、简练。晚期(康熙二十七年至康熙四十四年)(1688-1705年),这个时期共十七年,是八大山人的晚年期,此时他废用其他一切名号,在署名上只落“八大山人”款,所以也作“八大山人”期。此阶段出现了大量以“石”为主景的作品,如“鸟石”“鱼石”“猫石”“鹿石”“蕉石”“荷石”“松石”等。此时的作品,一律体现了凝重、冷峻、朗润、含蓄、静谧的特征。

二、构图与画面符号的组合

此手卷题款“昭易大梁之重九日画”,昭易大梁为清癸酉年,即康熙三十二年(1693年),此时属八大山人的晚年期,时年69岁。手卷里的雏鸡、山石上屹立的孤鸦、山脚寻食的鹌鹑,虽然一贯延续了八大的“单脚”与“白眼”,但却是低调有着节奏的递进关系。雏鸡不以微小的存在而自怜,孤鸦不以站立危石而恐惧,不是本分从命,而是超越于危困之无所畏惧。清人何绍基在题八大山人石涛花果合册时说:“苦瓜雪个两和尚,目视天下其犹裸。”八大的画不通过处境的渲染,尽其哀伤之怀,而是由此表现内心的平宁,花儿对危石而微笑,小鸟踏危石而低吟。一拳石、一斜枝、一栖鸟,一颗石榴果,甚至一片兰叶,都生机盎然,它们已经脱离了自己的形体,每一部分都是蓬勃跃动的生命体,这是八大山人对生命精神平等的冀望。八大经历了人生的历练,在晚年由对故国情怀的思念上升到对生命价值深沉的思考。他并不寄望于恢复往日王孙安逸的生活和高贵的身份,而是身处社会底层,越来越深刻体会到生命本真的价值意义。先前的夸张奇特的形象在这个时期转化为一种精神的寄托,不再凭借变异的外部形象放纵情绪,而转向对生命含蓄凝重的思考。

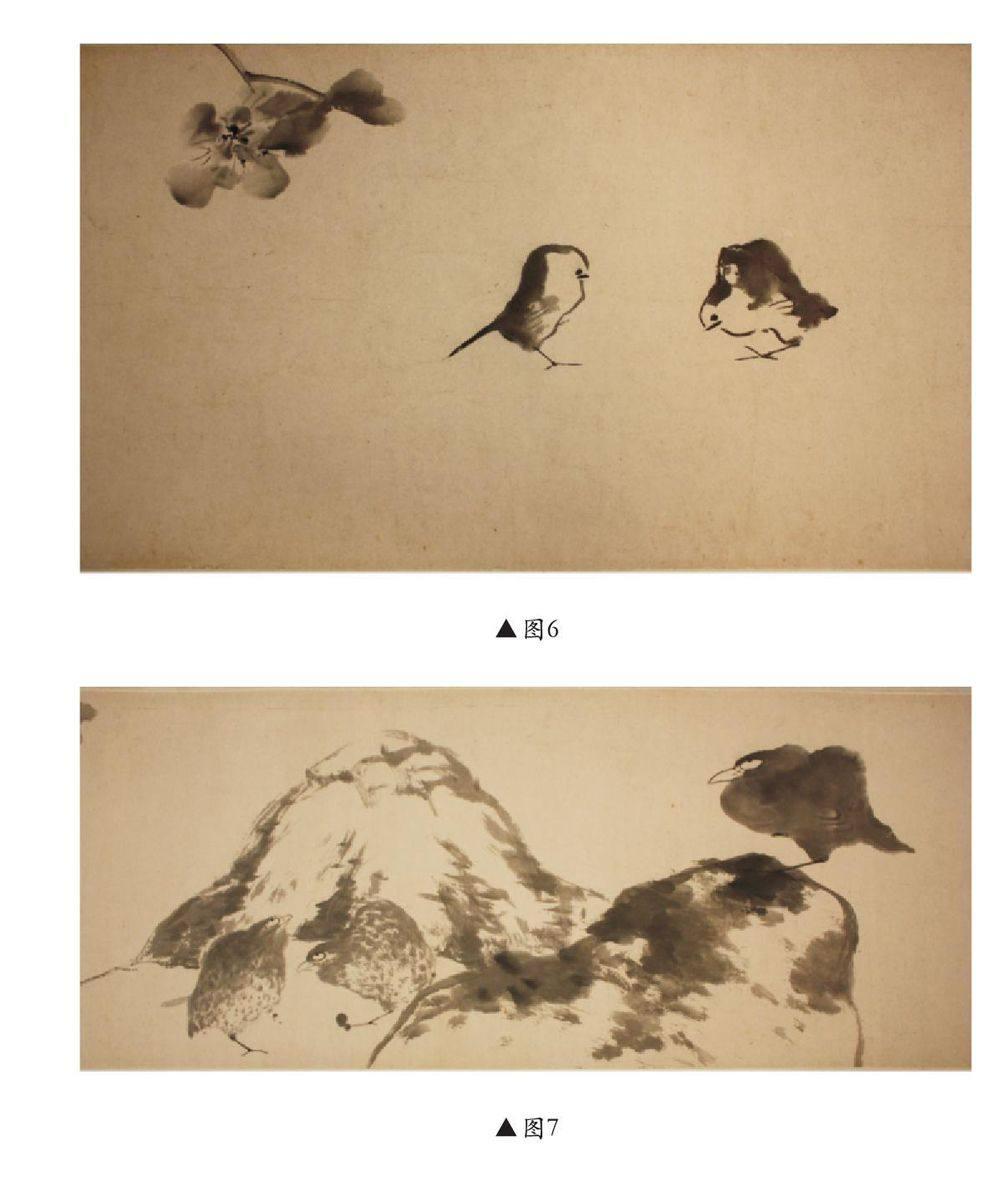

何绍基在《题八大山人双鸟图》中说:“愈简愈远,愈淡愈真,天空壑古,雪个精神。”八大山人的花鸟画虚实相生,境界空灵。鸟、兰、石,画面上留下了大面积的空白。笪重光《画筌》中云:“位置相戾,有画处多属赘疣;虚实相生,无画处皆成妙境。”画面上大面积的空间给人以丰富的联想,展现出一种幽深玄远、超旷空灵之美。八大山人的画中寥寥数笔,残枝、寡山,孤鸟立于石上,画面中的空白具有无限的延伸性,物象融入在茫茫宇宙之中,体悟到宇宙的空旷和存在的虚无。

值得注意的是,八大山人大多数作品是别致的小景,手卷这种形式将各种个体有序安排、组合,其中的符号既是联系的有机整体又可单独成幅,长卷的大空间更完整深入地“出卖”了八大山人内心的秘密。这里要关注一下手卷的表达方式,卷画者操纵画卷,使观者从头至尾渐入佳境,这种局限使得观者的目光每次只能有一个明确的范围,比如先看见两只雏鸡两两相对,体态渺小却悠然自得;然后旁边有一叶兰花。花后面是一座体态相当的山石,石榴果;独自屹立于山顶的孤鸦,着力点并不符合现实,摇摇欲坠;山脚两只鹌鹑相对无言,末以盛开的花结束。布局构图犹如交响乐章,高低音契合无间。

八大山人的构图以线条表现轮廓,而形体的内部往往留出一定的空白,给人一种向外扩张的张力,因而有恢弘、博大之感。八大山人的画在静谧之中蕴涵生机。手卷中的花,花朵在下方,上方枝叶呈扭转,一边下压,一边上移,这样画面的上下均衡,充满流动的变化感。这种运动感体现在笔触的流动上,体现在与物象相匹配的构图上。此卷中八大山人运用了大量V字的构图,雏鸡、兰花、山石、鸦与鹑、花朵均是波浪形的连缀的V字。这种三角形的铺设独具巧思,传达出物象的各自独立,又可相互联系。不论是从画顶端突然插入的单独叶片,还是从画底部蔓延开来的花枝,均牵动着整个画面的动势。不仅构图如此,在运笔上,八大也多次使用旋笔的方式来表现动势,如石榴枝,笔触扭动翻转,仿若静止的石榴也可跃然而起,体现了静极则动,动极则静的意境。

另一个动势的体现在于画中的鸟、鸡、鸦、鹑均单脚站立,其实另一只脚隐藏在身体下方。八大山人并没有像摄像师抓住一个静止的瞬间描绘所谓金鸡独立的鸟,而是表达正在行进中的不断运动变化的情形,走路时一脚缩一脚抬,表现出在生命过程中执拗的努力。孤鸦、鹌鹑的冷眼,是没有感情倾向的眼睛,眼睛既不欢愉,也不愤怒,孤石上的乌鸦眼无恐惧之色,山林中悠闲的鹌鹑也无快乐神情,不生涟漪,不生波澜,表达了一种没有爱憎的思想。在大乘佛学看来,一入喜怒,即生情感,一生情感,既有取舍,便背离了平等不二的禅心,用情感的眼看世界,就不会看到世界的真实相。所以《金刚经》说:“无人相,无我相”。

三、结语

八大山人画中的每一个生命都寄托了自己的一片灵魂,宛若一个被世界抛弃的人,他困顿在各种生命形式里,冷眼看世间的闹剧。镇江博物馆所藏的八大山人花鸟手卷是八大晚年期代表佳作,体现了其思想上由皇族遗民心理到平静思考生命价值的转变,高贵矜持的意境超脱了以往的突兀奇异。艺术是安顿性灵的,八大山人在一花一鸟中获得至静至深的妙境,而我们也在他的画中获得至美至纯的洗涤。

——评朱良志先生《八大山人研究》(第二版)

——以《明仿米芾行书明道观壁记卷》为例