驯化狐狸

伊·拉特莱夫

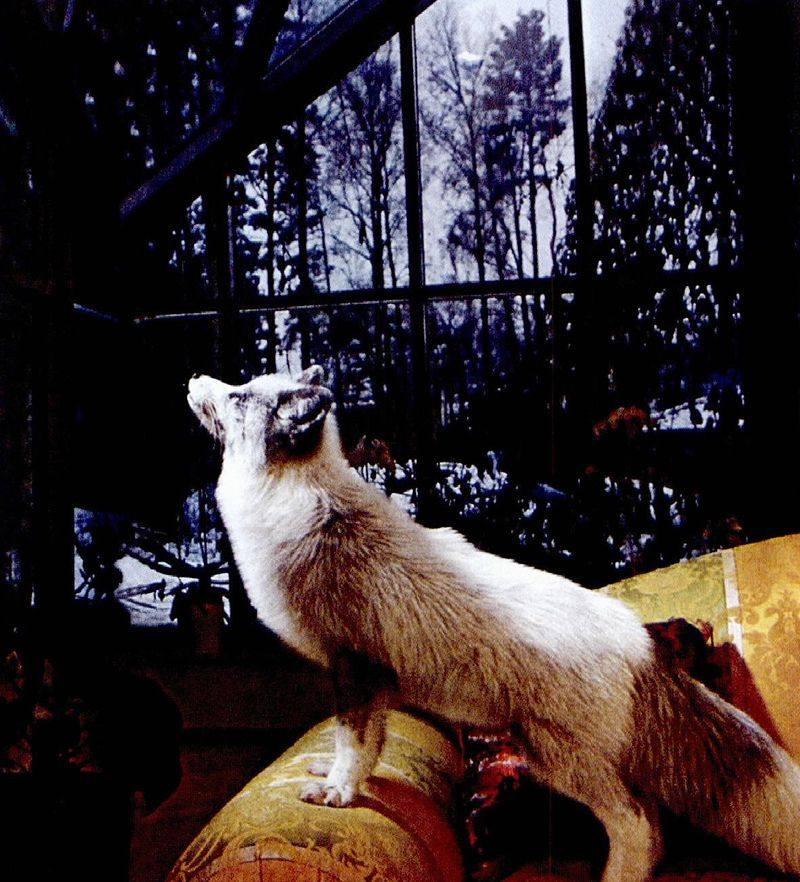

“小家伙,你好吗?”鲁德米拉·图特博士一边向他毛茸茸的伙伴打招呼,一边打开栅栏的门锁,栅栏上贴着标签“马利克”。这里是位于西伯利亚南部城市诺沃斯别斯科附近的一个农场。马利克和一条猎狐小犬差不多大,皮毛是栗棕色的,嘴部有一圈白毛。见着我们,它摇了摇尾巴,抖了抖身体,发出呜呜声。图特把马利克抱出来,递给我。马利克躺在我的怀中,时不时玩弄自己的爪子,就像一只狮子狗那么温顺。

不过,马利克并不是狗,而是一只狐狸。作为世界上唯一驯化的银狐群体,它和几百只同族亲戚一起生活在这个白桦树密布的寒冷地方。它们的皮毛大多数都是银灰色或者灰白色,马利克是个例外。这群可爱的小动物在几十年的生物进化研究历史上功不可没。

贝亚耶夫的实验

上世纪50年代,俄国生物学家迪米特里·贝亚耶夫开始研究,狗是怎样从其祖先狼进化而来的。作为细胞学和生物起源研究所主任,贝亚耶夫希望能重演生物进化过程。银狐是犬类的同族亲戚,并且以前从来没有被驯化过,因此是这个实验的最佳选择。

1958年,贝亚耶夫开始饲养130只狐狸,他想借此探究15000多年前就开始的由狼到狗进化过程的奥秘。从最开始的130只狐狸,每繁衍出新一代,贝亚耶夫和他的同事都会挑出最温驯的狐狸幼崽继续研究。

贝亚耶夫证明了自己的正确设想,并成功地震惊了学术界,这群研究者成功地将几千年的驯化过程压缩到很快就看到了成果。1964年,贝亚耶夫的博士生图特惊奇地发现,当他们走近时,一只狐狸竟然摇起了尾巴。时隔不久,几只狐狸甚至做出了一些和狗的行为极其相似的动作。它们会跳到研究员的怀里,用舌头舔他们。图特告诉我们,他能够不用绳子带着他的狐狸散步。只要他吹口哨,叫它的名字,小狐狸会马上回到他的身边。

研究人员记录道,狐狸繁衍到第九代时,这批狐狸幼崽开始显示出下垂耳的特征,皮毛颜色也开始有不同层次,要知道它们的祖先野生狐狸的皮毛是单色的,并且身躯要小。贝亚耶夫认为,是一组使动物倾向于被驯化的基因促成了这种改变,这些狐狸可能与所有能被驯化的动物拥有同一种基因类型。1985年贝亚耶夫逝世之后,图特开始领导这家研究所,继续进行贝亚耶夫的实验。

在世界其他地方,科学家也在寻找像这样的基因变化案例。他们都想弄清楚一个最根本的问题:动物们的这些巨大变化到底是怎么发生的?

从野生动物到家畜

种植植物和驯化动物可能是人类历史发展史中最重大的事件了。在农业耕种之外,动物饲养也彻底改变了人类的食物供给方式,这两者使人们在某一个地方定居成为可能。

不过,后者到底是怎样发生的,直到现在都还不甚清楚。是野猪由于好奇心的驱使接近人类,食用他们的垃圾,此后一代代变得更加温驯?还是人类将今天我们所见到的家鸡的祖先——邦基瓦野鸡抓起来饲养,抑或是邦基瓦野鸡自己主动亲近人类?为什么地球上存在的148种大型哺乳动物中只有15种被人类驯化了呢?为什么我们能成功驯化马,却不能将其近亲——斑马驯化呢?

科学家很难对“驯化”下一个准确的定义。例如,如果一个幼崽被人工饲养,那么它可能像对待家人一样对待饲养者,不过它的后代又会恢复它祖先一样的野性了。“驯化”并不是指单个动物的训练过程,而是通过代代饲养所达到的一种状态,换句话说,驯化是植根于基因的。

诺沃斯别斯科的其它狐狸并不都像马利克一样温驯。为了研究驯化动物的生物学秘密,研究者也养了一群经常咆哮、会咬栅栏的尖牙利齿的动物。不过,到现在还难以证实某种特征所对应的准确基因结构。首先,研究者必须找到每种行为所对应的基因,这些一般性的行为特征是由多种特性堆积起来的,例如恐惧、勇气、消极或好奇。这些特征都要区分开来,划归为某种基因或者某一组基因。研究者会测试,它们是不是狐狸出现下垂耳、皮毛杂色以及其他特征的原因,这些基因是否就是驯养动物所特有的。每个夏天,在美国纽约康奈尔大学就读的俄罗斯生物专业学生安娜·库克科娃都会从纽约飞到诺沃斯别斯科,研究新出生的幼崽。他们的研究小组通过抽取血样得到了每个狐狸的DNA样本,记录其基因的区别。生物学家认为驯化并不是由单个基因,而是由一组基因变化所决定的。

瑞典乌普萨拉大学的基因生物学教授莱夫·安德森认为,那些动物之所以显示出与其祖先不同的特征,人在其中起了关键性作用。动物的好奇和无畏是其成为家畜的重要契机,人的直接影响可能会使动物深色皮毛上本来有的白色斑点继续存在,在野外生存的话,由于保护色对动物生存的优胜劣汰作用,就没办法保持这些亮眼的白色斑点。

为了证明自己,安德森将目光投向世界上最普遍的家禽——鸡。2010年,安德森将现在家养鸡的基因与祖先邦基瓦野鸡的基因进行对比。他发现了一个只在家畜中才存在的突变基因TSHR。这个结果显示了TSHR基因在驯化中发挥的作用。安德森提出一个假设:这个基因影响了再生产过程,这些关起来饲养的鸡比野鸡孵化率更高,可能正是这个特征使得最初的农民选择继续饲养这些鸡。

诺沃斯别斯科的工作还在继续。在此期间,狐狸的反应和狗在与人互动时十分相似。一天下午,安娜·库克科娃、我的翻译卢达和我看马利克追着球玩耍,和另一只狐狸打闹,然后朝我们跑过来,要舔我们。当安娜想要将它带到一个圈棚时,马利克发出不满的低吼,这显示了它在生物学上已经适应了人类的关注,就像一只狗一样。

几十年来,为了获得实验资金,农场不得不将那些不适合饲养的狐狸卖到毛皮兽养殖场,而要决定把哪些狐狸卖出去,则是非常艰难的时刻。“这让我们心里很难受。”图特坦承。我的翻译卢达决定照顾马利克和它的玩伴彼得一天,她对它们的喜爱溢于言表:“它们真的很乖,我太喜欢马利克和彼得了。”