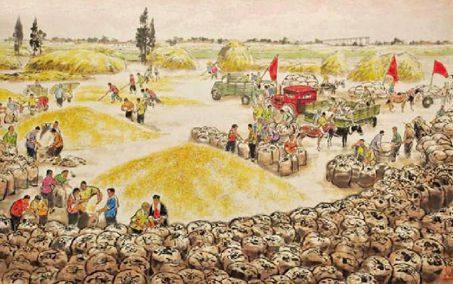

麦场,父亲的麦场

吴长海

东风吹过三遍,满山遍野的麦子就黄了。麦子黄了,离动镰也就不远了,父亲开始着手清理打麦场。麦场上,往年的麦秸垛还有半间房那么大。旧麦秸用麻袋装着,运进草棚,给牛做口粮。新麦秸初打下来,麦芒扎嘴,要过段时间牛才肯吃。

麦秸垛清空,杂草连叶带根除净,打麦场露出原形。不平的地方,父亲用铁锨铲两下。傍晚,父亲给板车前后各放一个车兜,用塑料布铺上两层,外围用绳子扎紧。去河里装水,拉来泼场。比半个足球场略小的麦场,往往需要十多车水,大旱的时候还需多泼两车。

隔天,父亲早早地起来去看麦场,河水滋润过的场土酥软,可塑性强。待到黄昏,父亲往场上洒些碎麦秸,牵来老牛,套上石磙,压场。牛拉石磙转上半个小时,把麦秸扫净,就露出了平整光滑的场。父亲说,场是麦季的主战场呢。

乡村的黎明静悄悄,收麦大战一触即发。父亲起个大早,把闲置了半年的几把镰刀,在凹口很深的磨刀石上磨了又磨。磨镰不误割麦工,父亲从河东的麦地下手,一个早晨就割了三分地。

母亲在家做好饭,喂饱牛,把我们姐弟唤醒,吩咐我们戴上草帽防止毒日头晒出疹子,穿上厚底鞋防止刺麦茬扎伤了脚。吃完饭,母亲给父亲打包饭菜,姐姐把凳子、床板放进架车,我牵着牛,全家出动去麦地。

到了麦地,把牛拴在地头的楝树上。母亲带着姐姐和我开始割麦。母亲是做活的好手,割起麦子如行云流水,左手揽麦,右手挥镰,嚓嚓嚓嚓,麦子应声倒地,一去八垄。我只割三垄,还远远地落后于母亲。姐姐也比我割得快多了,回头取笑我“没出息”。我借口刀钝,换把镰刀,依然割不快。要命的是,腰酸手麻开始困扰我,我割割停停。母亲说:“知道苦了吧,割麦垛垛,累死累活,以后要好好上学啊。”

父亲狼吞虎咽吃完饭,又挥镰割倒一片,然后往车上装麦子。架车把手放在凳子上,车身呈水平状。父亲把麦子一抱抱地摞在车上,车厢装满,就把床板横放在车厢上,用杈子挑起麦子往车上甩。车子装成圆顶,父亲用长绳绑紧扎实,拉到麦场垛起来等着打场。麦地离场较远,父亲一趟趟地赶牛拉麦。家里有近十亩地,父亲要拉四五十趟。麦子拉到场,垛成垛,像连绵的山。

地里的麦子割了大半后,开始分工。母亲和姐姐继续征战麦田,父亲和我打响麦场攻坚战。吃过早饭,父亲用杈子在场上摊一层麦子,中午时把满场麦子翻个身。吃过午饭,父亲牵牛去打场。为了加速麦子脱粒,套上石磙后,还要加个半圆形的耢石。父亲左手牵牛,右手握鞭,在场里悠闲地转圈。孩提时,我坐过耢石,骄阳曝晒后的耢石把屁股烫得生疼;碾碎的麦糠轻舞飞扬,弄得我灰头垢面,像非洲难民。

起场时,父亲依然是主角。只有父亲把碾压过的麦秸挑到场边垛起后,才轮到我施展拳脚,我飞快地用木锨把麦糠和麦粒往场中心聚,然后用笤帚把场扫干净。这个空当,父亲趁机吸会烟,提提神,呆会好扬场。天好的话,父亲不急着扬场。往往越临近天黑,风力越好。父亲时常搬个软床,在场里过夜。借着月光或灯光扬场扫糠,是常有的事。扬场的时候,父亲总是微笑着,那微笑让我感觉父亲虽然辛苦,但也很幸福。

次日,父亲延续着摊场、翻场、打场、聚场、扬场、扫场的程序,杈子、木锨、木耙、笤帚等农具轮番上阵,忙碌的情形和打仗无异。

在拖拉机、割麦机还没有进入我家之前,父亲每年的收麦战都要持续一月有余。几年前,我跳出农门,在城里落户,可父亲不肯离开土地随我生活,依然年年坚守着他的战场。