留声技术上中国市民音乐文化的拟态传播

拟态是生物学概念,一般都是弱者通过对强者的仿像,或是对更适于生存的方式进行仿像以获得物种保护和生存进化的手段。这种因循适者生存的法则形成的“拟态——生存”的行为生态,在大众文化的风格形成以及传播中能够产生类似的因效。上海自19世纪40年代开埠以来,在形成资本形态都市的过程中,逐渐形成特殊的具合中西方意识形态的城市文化特征,成为中国当时的经济、文化中心。中国传统的市民音乐文化在西方先进的传播技术与中国传统文化对接的时候,发生了主动的拟态式的变革。

一、中国音乐初留声

作为对中国大众音乐习俗和娱乐市场的考察,英、法、美、德等国家的唱片公司在正式进入中国文化市场以前,对当时城市市民广泛熟知的音乐形式和内容进行了了解,尝试着灌录了部分戏曲名段。

关于在中国最早录制的唱片有三说:一说是贝克唱片公司在1896年录制的由鑫福班演唱的《空城计》①;一说是1897年为鑫福班灌录的《取成都》(现存天津唱片收藏家李恩璞处)是中国现存最早的一种单面圆盘唱片②;一说是1903年,弗雷德·盖斯伯格(Fred Gaisberg,又译为弗瑞德·盖斯堡)受胜利留声机公司(Talking Machine Co.)的派遣,来中国灌音。他于当年3月18日到达上海,灌录的首张唱片是孙菊仙的《捉放曹》。他在日记中写道:“三月十八日,星期三,我们灌录首批唱片。连同乐师约十五名中国人到来,其中一人灌唱时,出尽了全身力气来嘶叫……两曲过后,她的喉咙已沙哑……音乐像是拚命的敲锣打鼓。”③

前两说以存世唱片为依据,根据唱片编号以确定“最早”的地位,但缺乏文字史料的考据支撑。第三个说法中的《捉放曹》有唱片和盖斯伯格在上海时的手记为证,似乎做可据可考的中国“第一”唱片倒更有说服力,但胜利公司早年冒牌赝品比较多,再加上孙菊仙本人“每逢大家唱戏录音时(任君备有特别的留声机一座,蜡筒比较大,录音时间能达到三分钟左右),孙从来不肯参加,即使请他随便来一二句,也坚决回绝不干。由此可知,孙不但不肯灌唱片,连蜡筒也是不肯灌的。”而且“那次录音所邀的角色中如冯二狗,他学孙菊仙几乎可以乱真。”④因此关于中国灌录第一音的唱片确如雾里看花,难以辨别真假。但是,各种关于灌录中国第一声的论证对于中国大众来说并不十分重要,重要的是以留声技术为依托,京调、昆腔、广调、蹦蹦调(评剧形成之前的小戏种)等地方戏,吹戏、大鼓及地方曲艺步入厅堂,在留声机旁渐渐聚拢了更大的受众群体,为中国音乐流行化传播进行了序曲式的铺垫。

二、中国的留声机器早期经理洋行与

中国唱片业的兴起

留声机传入中国之后的十余年里,开始仅作为一种稀罕的机巧玩意儿,但是新兴城市新富(外省份旧富户、商界新贵)阶级逐步适应了城市文化生活方式和娱乐方式,改变了电灯、电话、钟表、玩具以及留声机器、洋戏片的地位,使这些“洋货”逐步成为城市工业消费品、生活品。在混杂成一种集传统文化与“泰西”文化交融的“十里洋场”气质的上海,消费这些工业日用品不仅为家庭生活提供更大的便利,同时也奠定了自己城市中产以上阶级的地位。外国生产再运到国内的“洋戏片”从满足国人的好奇心到成为大城市民众重要的音乐消遣活动,留声技术开启了音乐娱乐需求的新时空,为本土音乐文化现代化和大众化的形成提供了工业化动力。

中国留声产业市场的建立并没有一步到位形成产销本土化,中间商在中国留声文化形成及市场建立和推动方面起到了巨大作用。将留声机引入上海之功,当属丰泰洋行。在1890(光绪十六)年出版的《格致彚编》的“格物杂说”一栏中有“新剏记声器图说”一篇是国内首次介绍蜡筒式留声机的文章。其中提到:“去年上海丰泰洋行有此机器一副,以备购者观看此器……。”同年,在5月3日(光绪十六年三月十五日)有一位名为“高昌寒食生”(笔名)的人著文《留声机器提名记》,写到他在丰泰洋行观鉴“蜡筒式留声机”的感受。这次观鉴不仅解开“高昌寒食生”对《格致彚编》中描述留声机器“变化出奇”的疑惑,“然未亲见,尤疑信参半也”,而且他还即兴留声一曲“醉花阴”一阕,印证爱第森(爱迪生,笔者注)发明的奇妙之处——即录即播的功能。

1903年7月10日(光绪二十九年闰五月十六日),位于英大马路(租界时期南京路)的英商谋得利公司在《申报》发表了的一篇预售告白(图一),“新到各样广东调、外国调戏剧。各省头等名角唱京调、徽调、昆腔小曲,约六礼拜到申”,并打出自己是“本行开设上海三十余年,转办英、美、德、法各国名厂大小奇样八音洋琴,以及各国军营中所有用之战鼓、号筒、喇叭、笙箫乐器,一应俱全”的老洋行品牌,特加说明“中国军营亦由本行购办者甚多,刻由英美名厂托本行经售头等新样唱戏留声机器,各式全备。声音之响亮,调曲之高雅,比众大不相同,且不碎不坏,可称盖世无有,也承蒙仕宦绅商惠顾”。广告从7月10日—9月23日(光绪二十九年闰五月十六登至八月初三)接登77日。直至1904年1月2日(十一月十五日)“唱戏机器八音洋琴,京调小曲准于才到申,至期交货不?穴惙?雪”,虽比预定时日晚许多,但“京调、小曲、山陕、广调及各国男女戏剧、洋操、笑语俱全”。此后,号称“兹有英美名厂有本公司独家经理新出加响唱戏机器及音高过人唱,可称无双也”,以及“声音最响”、“永远不坏”宣传口号,常年与一个大喇叭筒唱机图文并茂的出现在《申报》、《新闻报》广告栏中,成为谋得利公司在20世纪20年代以前显据中国留声机器、唱片市场上霸主地位的佐证,堪称中国留声机第一大代理商。

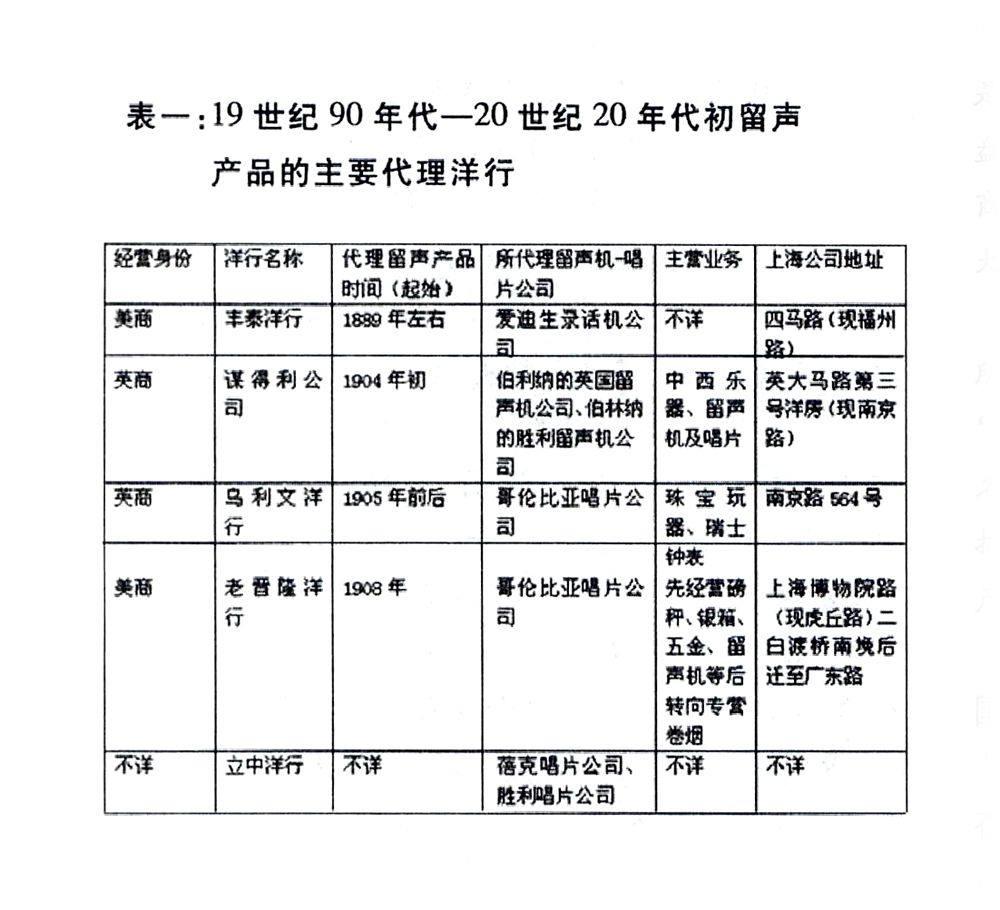

英、美、德、法各国的留声机公司渐渐分流了中国的代理权。“哥伦比亚(Colunbia)公司在中国的代理洋行有两个:前期1905年—1908年是法国乌利文公司‘J.ULLMANN & Co. (图二),1908年之后的代理商换作了老晋隆洋行‘MUSTARD & Co.。根据1909年的Beka唱片标本可知‘立中洋行曾代理过倍克唱片(图三),该洋行也是VICTOR公司的代理商之一”。⑤

1907年2月21日(光绪三十三年正月初九),申报上发布谋得利分号告白:“总公司在上海(英)大马路东首第三号洋房,分设在英京大街、香港遮打新大街、天津紫竹林、北京正阳门外大栅栏华丰厚洋货号、广东十七甫粤昌荣货号、营口瑞成恒洋货号、烟台合顺办馆、福州萃昌洋行内、杭州萃利公司内、厦门港仔口同吉祥号、汕头永和横街美合号内”。可见当时谋得利公司大有联手中国各大城市洋行一统乐器、留声市场天下的势头。同时也可以窥见当时从事类似业务代理的洋行绝非谋得利一家(表一)。

资料来源:葛元煦著《上海滩与上海人丛书之沪游杂记、淞南梦影录、沪游梦影》。葛涛博士学位论文《留声记录下的变迁——清末、民国时代上海唱片业兴衰的社会、政治及经济意义》。

罗澎伟著《沽上春秋》,1994年版。

许姬传著《许姬传七十年见闻录》,1985年版。

至20年代前,占据城市音乐娱乐主流地位的京剧、梆子、昆曲、广东小曲、时调大鼓、说唱基本上与洋乐、歌舞乐在旋转的唱片上平分秋色了。当时的这些“国货”都是在国内采录,由国外唱片工厂制作完成的,所以还算不上是中国留声产业的发展。1917年,法国人乐滨生(E.Labansat)将自己于1906年创办的“东方百代公司”(采用吴晓铃考订年代),迁至上海法租界徐家汇路1434号建成投产。这样,以“红色雄鸡”作为标志的百代唱片成为中国本土生产的第一个唱片品牌。第一批唱片是在14英吋钻针唱片上灌录的谭鑫培、刘鸿生、汪笑侬的唱段。此后,英、美、德等国资本相继注入中国本土唱片产业。罗亮生在《戏曲唱片史话》一文中介绍的比较详尽:

发行戏曲唱片的公司除百代之外,先后还有“胜利”(Victor)、“歌林”(Columbia)、“高亭”(Odean)、“得胜”、“大中华”、“孔雀”(Peacock)、“蓓开”(Beka)、“开明”(Brown Swick)、“长城”(Great Wall),以上除美商“胜利”和法商“百代”两家录音、制片部门都系归自己管理外,“歌林”、“高亭”、“得胜”、“蓓开”、“开明”、“长城”等大都是合资组织,专门经营唱片录音的版权业务(录音后将蜡盘托给外国厂家代为印制唱片)。“大中华”因系盘自日本商人之手,所以也有自己的制片部门。该厂的地址在虹口大连湾路。孔雀公司的唱片,也是由该厂制片的。”⑥

经由吴小如先生的考证,“‘歌林实即哥伦比亚。我所见到的所谓‘哥伦比亚京剧唱片,有如与‘老晋隆、‘乌利文、‘谋得利同一时期发行的古老货色,其公司译名为‘克伦缏而非‘歌林。”而且,“所谓孔雀唱片,实即抗日战争时期(大中华)临时改换厂名的权宜之计形成的产物”。⑦

从以上二者的资料综合来看,20年代前后陆续在中国建厂,完全达到本土化产销一体的商家仅有“百代”、“胜利”和“大中华”。大中华虽然是盘自日本人之手,但在新中国成立以前独立灌录生产唱片并形成一定规模的中国公司独此一家。此外“哥伦比亚”、“高亭”、“得胜”、“蓓开”、“开明”、“长城”等公司虽具有一定规模,但也都采用中国采录,国外灌制的方法。除上述公司外,吴小如先生还在文中提到“‘昆仑和‘传声大约都是20年代末至30年代初出现的小厂,很快就烟消云散了。”由此可见,类似“昆仑”和“传声”牌子一样昙花一现的小厂还应有更多。

三、明星群体的诞生与受众群体的培养

就像卡鲁索在唱片的传播渠道中体会到电声媒介带来名利双收的益处一样,中国戏曲界的角儿们很快也体会到灌录唱片的好处。谭鑫培为百代第一批唱片灌录了《洪羊洞》和《卖马》,就得了两只“大土”(约合五十两银子)的报酬,其他名角也各有其价。

“他(余叔岩)曾私下与我谈,谭派老生王雨田自有唱片以后,其名望即大著(当时王雨田的唱片很风行,几乎与老谭同),因而要我与百代接洽灌制唱片的事宜,并声明决不计较代价”。这是余叔岩在看到王雨田借助唱片传播之力声名大振后,意欲主动接洽百代灌音事宜,可惜百代以外行眼光没有看出余叔岩的价值。到底是余叔岩演而优则名,百代很快闻名前来。“上海百代接到北京分行的通知,说当时京城把小余(余叔岩)的演技当作老谭(谭鑫培)一样了。百代这才急忙派人同技师到北京,费了许多周折,出了很高的代价,才录制了先前当作无足轻重的余叔岩的唱片”。⑧

之后,中国戏曲界的一流名角留声唱片成为巩固个人及门派文化地位及增加实际收益的主要渠道之一,二、三流的演员也为不断提高大众知名度,开始与唱片业热络起来。在百代坚持品质保真做法的推动下,胜利公司、高亭公司都开始从关注市场文化热点、受众消费心理方面下功夫,坚持以质取胜,以新技术取胜的经营原则。

20世纪初留声机及唱片虽然有产业化苗头,但是有其价格的限制,仅有小部分城市中上富裕阶层能拥有它并满足家庭音乐娱乐需求。按当时的收入和资本拥有量水平基本可将城市居民划分为四个阶层:

第一阶层——新兴城市资产阶级,由大买办、官僚资产阶级和民族资产阶级构成。他们在资本拥有量上具备相当的实力,例如英美烟公司买办郑伯昭,个人财产额就达到3750万元。

第二阶层——城市中产阶级,主要由小买办和知识分子中的高收入群体构成。小买办虽然收入有限,但在业务清淡之年也能拿到千元左右,知识分子中的高收入群体年薪大约为二三千元。

第三阶层——小资产阶级,基本由普通知识分子和小职员构成。他们的年收入大多在二百元左右,日常开销外几无余馔。

第四阶层——迅速扩大成长的工人阶级,属社会低收入阶层。年薪从几十元到百余元不等,但要受到层层扣罚盘剥,仅能勉强度日维持生计。城市各阶层收入差距巨大,小资产阶级、工人阶级以及未统计在内的无固定收入者总量占城市人口的大部分。⑨

因此,当“百代公司即柏德洋行(新到头号)金刚钻针留声机器每只售洋十八元”⑩的广告以降价为招徕顾客的卖点时,即便是已低至“十八元”,在大多数平民眼中留声机依然是种无助于个人生活的奢侈品。 城市街巷的小买卖人倒想出一个将唱片音乐“拆分”零售的渠道。他们自己购买了留声机及唱片,在集市、街头设摊摆放,只是以人工替代了国外点唱机的投币功能,服务于城市的低收入群体。这样,在剧场里要高票价才能欣赏的戏曲节目,在街头以低消费的办法笼络住了平民大众的目光。

“当时人们对这新出现的玩意儿,不免带些好奇的心理,其所以能够吸引人们的兴趣,就在于这些摊桌上除设置有留声机(备有五六根橡皮管供人塞在两耳收听的听筒)一座外,还陈列着许多灌有京剧名角所唱的蜡筒,每一纸壳上都有标签,写明汪桂芬的《文昭关》,小叫天的《卖马》,或孙菊仙的《朱砂痣》等。人们虽明知俱是假冒,好在每听一次只要花八文钱,能过一次戏瘾,也就

不在乎了。”{11}

还有走街串巷如同贩卖针线、香烟和糖瓜一样贩卖“声音”的小贩,“一个人背了话匣子?穴即留声机?雪和唱片沿街叫卖;若要买的,就喊他进屋里,让他开唱几片,照定价给他铜子——唱完了,他仍旧将那话匣子等用蓝布包起,背了出门去。……听说南方也有做这项生意的人,……我所在的地方,宁波是其一”。{12}这些走街串巷的小生意人在应付自己的生计时万万没有想知,自己会成为使

中国音乐文化大众化、流行化的功臣。

中国唱片业发展初期,中国传统的戏曲音乐文化行业适应迅速,演艺市场与唱片市场信息相互反馈,演员、

唱片公司和受众群体逐渐形成了有序的互动关系。

①刘涛《百年老唱片蕴藏着艺术长河的辉煌乐章?穴上?雪》,《音响技术》2009年第6期。

②郑锦扬《乐声:中国音乐的一种历史》,《艺术百家》2009年第3期。

③“The Record Industry Comes to the Orient”Pekka Gronow,Ethnomusicology,Vol. 25,No. 2(May,1981-05-01),pp,251-284.

④罗亮生《戏曲唱片史话》,原载《上海戏曲史料荟萃》第一集,转载自中国人民政治协商会议北京市委员会、文史资料研究委员会《京剧谈往录三编》,北京出版社1990年版,第398页。

⑤临淇翻译外网Du Jun Min先生唱片小史,http?押//blog.sina.com.cn/s/blog_4cf1ec920100967s.html。

⑥中国人民政治协商会议北京市委员会、文史资料研究委员会《京剧谈往录三编》,北京出版社1990年版,第403页。

⑦同⑥,第381—383页。

⑧同⑥,第401—403页。

⑨关于二十世纪初中国城市各阶层收入数据来源于张静如、刘志强主编《北洋军阀统治时期中国社会之变迁》,中国人民大学出版社,1992年版。

⑩《申报》,1910年4月9日(宣统二年三月十九日)。

{11}中国人民政治协商会议北京市委员会、文史资料研究委员会《京剧谈往录三编》,北京出版社,1990年版第397、398页。

{12}朱自清《“海阔天空”与“古今中外”》,选自《朱自清经典作品(第二版)》,当代世界出版社2007年版,第158页。

聂莺 山东大学历史文化学院专门史2010级在读博士,山东电子职业技术学院讲师

(责任编辑 金兆钧)