论谢无量书风的形成及其审美取向

李林

谢无量(1884—1964)首先是一个传统意义上的文人,但他又不是一个关在书斋里两耳不闻窗外事的学人,而是读万卷书,行万里路,站在时代潮头,上下求索。他是把书法当作“余事”的,没有多少以书法名世的念头,但其书法臻于妙境,极具审美价值,无疑是二十世纪中国书坛上的重镇。

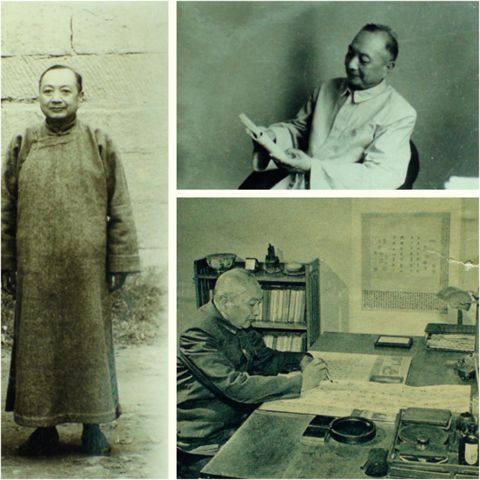

一、谢无量生平

谢无量原名蒙,又名沉,幼名锡清,书名大澄,字仲清,号希范,别号啬庵。出生于四川省乐至县龙门乡金马沟(今三星桥金白马寺村),祖籍四川省梓潼县白云乡九根柏。其父谢维喈,号凤岗,先后任芜湖、庐江等地知县,颇好文史。1889年,谢维喈调任芜湖,建“憩园”,似有归憩乡里,颐养余年之意。是年谢无量入芜湖私塾,开始读书。谢无量自幼聪颖好学,再加上幼承庭训,父亲朝夕教诲,表现出过人的悟性和诗才。

1898年拜父友著名学者汤寿潜为师。1901年与李叔同、黄炎培等同入南洋公学,课余与马一浮等创办翻译会社,编辑出版《翻译世界》杂志,内容多为世界名著,也有社会主义著作。这时期,结识章太炎、邹容、章士钊等人,为《苏报》撰稿。1903年6月《苏报》案发生后,赴日本学习。次年3月回国,先后在镇江、杭州博览《四库全书》和社会科学名著,并在当地学校任教。1906年赴北京任《京报》主笔。

1909年被聘为四川存古学堂监督,兼授词章,教学之余,潜心研究古典文学。同年10月四川成立咨议局,与张澜等一起参加立宪运动。1911年6月与张澜等人参加保路运动。1912年夏离川到南方各省游历,翌年赴上海,为中华书局编书,陆续出版《中国大文学史》、《中国哲学史》、《中国妇女文学史》等。

1917年7月在上海结识孙中山。“五四”运动后,谢无量对新文化运动积极支持,经常在《新青年》发表诗作,并开始用白话文为商务印书馆编写国学小册子数种,其中《平民文学之两大文豪》、《楚词新论》、《古代政治思想研究》三种为孙中山所赞赏。1923年2月受聘在广东大学执教,不久孙中山委任其为大本营参议。1924年5月任大元帅府特务秘书(即机要秘书)。

孙中山逝世后,谢无量怀着对政局的失望,把大部分精力转向教育和学术。1926年7月,应南京东南大学聘请任历史系主任。次年9月又转入上海中国公学任教。1931年2月任国民政府监察院监察委员。

“九·一八”事变后在上海办《国难月刊》,主张改组政府,坚决抗日。1932年“一·二八”事变后,将《国难月刊》改为《国难晚刊》。同年参加“中国民权保障同盟”。1936年1月,参与上海各界救国联合会活动。

1937年抗日战争爆发后,撤至汉口,次年转香港,1940年返重庆,旋至成都。这期间,生活清苦,靠鬻文卖字为生。1946年在四川大学城内部先修班任教。翌年当选为行宪国民大会代表。赴南京参加大会期间以患心脏病为名,很少与会。会议未结束,托病到上海,卖字维持生计。1949年2月回重庆,应熊克武之邀,担任中国公学文学院院长。

新中国成立后,历任川西文物管理委员会委员、川西博物馆馆长、四川文史研究馆馆员、省政协委员等职。1956年1月为第二届全国政治协商会议特邀代表,受到毛泽东主席接见。同年8月应邀赴京担任人民大学教授。1960年7月被聘任为中央文史研究馆副馆长。1964年12月7日病逝,终年80岁。

二、谢无量的书风形成及其演变

关于谢无量的书法师承,谢无量夫人陈雪湄教授讲:

(谢无量书法)师法二王,游心篆隶和南北朝碑刻,积学酝酿,从而形成自己的书法。①

吴丈蜀先生认为,谢先生的书法是有深厚的基本功的。从他的手迹中可以看出他对魏晋六朝的碑帖曾下过相当的功夫。从行笔来看,受钟繇、二王及《张黑女》的影响极为明显;从结体来看,则可窥见《瘗鹤铭》以及其他六朝造像的迹象。②

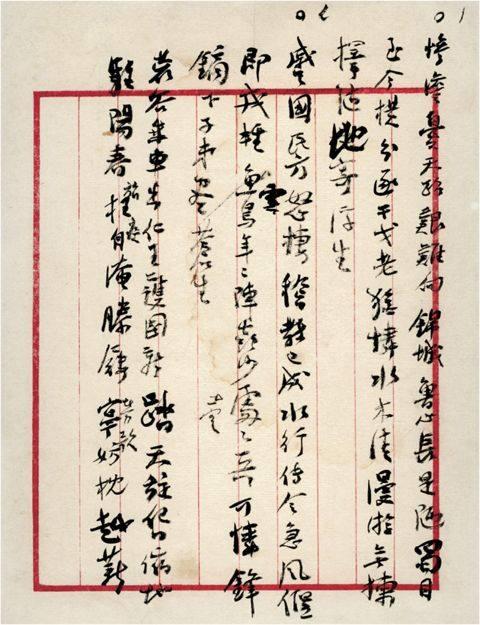

从谢无量的传世书法来看,最早的当数他的早年信函。从这些信札看,为典型的文人稿行,是帖学一脉,但写得不假雕饰,清新自如。

19世纪末20世纪初,碑学已经大盛,康有为云:“迄于咸、同,碑学大播。三尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体,盖俗尚成矣。”(《广艺舟双楫》)因此在这种情况下,谢无量不可能不受碑学思想的影响。1909年谢无量应邀入川,历时三年,执教之余,与蜀中书坛有着不薄的交谊,故四川书坛对谢无量的书法必有影响。

颜楷(1877—1927)书法深入北碑,以汉魏笔法入颜体行草,犹善大字,拙厚奇伟,气象宏博,在四川有倡导碑学风气之功。吴之英(1857—1918)书法出入秦、汉、北魏。蒲殿俊(1875—1934)书法犹善行草,以文含质,以帖的秀健宕逸涵化北碑的遒密。在其三人中,谢无量与吴之英有师生之情,与蒲殿俊有朋友之谊,书法又是文人雅事交流的最好谈资,那么吴之英、蒲殿俊二人的碑学书风对谢无量的书法观不能不产生影响。谢无量出川以后,又应于右任之邀于1913年担任《神州日报》主笔,谢无量自与于右任于1906年结识,交往甚密,后来于右任任监察院长时还聘请谢无量任监察委员,可见并非泛泛之交。那么于右任的碑学的碑学书法观也必将对谢无量产生积极影响。③

到了1923年前后,谢无量的书风已有明显的变化,不再是帖学风流,开始变得稚拙朴厚起来。谢无量自署“四十初度之作”的作品,笔画朴厚圆劲,筋力内涵,结体跌宕,随字赋型,稚拙古质,已是一派碑学风范,从中“可窥见《瘗鹤铭》以及其他六朝造像的迹象”。与此作风格相同的还有很多,从中不难看出其由帖学向碑学的演变轨迹。比较一下二、三十年代于右任的作品,如《谢灵运登池上楼诗轴》(1928)和《周湘舲墓表》(1934),不难发现风格上的相似之处。对这一时期于右任书法风格的形成,奇石《于右老的书法及其他》中有如下论述:

民国十七年以后,致力尤勤,汉、魏、六朝及其他碑帖,或摹写、或亲睹,约有百余种。案头常置着《三公山碑》、《封禅国山碑》、《爨宝子碑》、《曹娥碑》、《杨大眼造像》、《郑文公碑》、《杨翚碑》、《张猛龙清颂碑》、《王僧碑》、《法显造像》、《鼓山石经》、《西岳华山庙碑》、《曹子建碑》、《石门铭》、《太公吕望碑》、《比干墓文》二十余种之多,分类标签,红绿纷然。手边常放着《十七帖》、《兰亭序》、皇象书、智永《千字文》、孙过庭《书谱》,以及《保姆志》、《瘗鹤铭》等十余种。由此可知他师承之广,用力之深了。④

只有师法的相似才能导致风格的相似,虽然我们无法找到谢无量当时师法对象的直接证据,但从于右任与谢无量的作品比较和于右任的师法对象中可以探得一些消息:这一时期谢无量的师法对象应该是以汉、魏、六朝的民间造像、墓志、刻石为主。吴丈蜀在评论谢无量的书法时说:

谢无量先生是当代大学者、大诗人和大书法家。他之所以能成为大书法家,是和他是大学者、大诗人分不开的。⑤

这也就是说,谢无量的书法是和谢无量的学识分不开的,他的学术水平影响着他的书法成就,他的学术倾向也会影响他书法的取法倾向。1920年前后的几年里,谢无量出版了《中国大文学史》、《平民文学之两大文豪》两部力作,在这两部著作中,谢无量对平民文学关注进行了充分的关注。可见在这一时期谢无量对民间书法的关注并不单单来自师友的影响,而是充满了理性色彩。谢无量的这种书风大致持续到直到1940年,他写的杜甫诗《后游》条幅,才有明显的的变化。

孙中山先生逝世后,谢无量怀着对政局的失望,开始远离政坛,把大部分精力转向教育和学术。至1937年抗战全面爆发以前,先后在南京东南大学(后改名为中央大学)任历史系主任,教授历史研究法;任上海中国公学文学院长,主讲世界文化发展史及中国古代政治思想。这一时期出版的主要著作有《实用文章义法》、《阳明学派》、《伦理学精义》、《佛学大纲》、《妇女修养谈》、《韩非》、《朱子学派》、《李白》、《中国六大文豪》、《楚辞新论》。从谢无量这一时期主讲的课程和主要著述可以看出,谢无量开始把学术研究倾向转向了中国传统文化的研究,从前一时期对平民文学的关注转向了对经典文学的关注。这种学术倾向的转变也必将影响他对书法取法对象的转变。吴丈蜀先生所说“受钟繇、二王及《张黑女》的影响极为明显”,即对钟繇、二王的师法应是在这一时期开始的,从而才会有1940年书风的明显转变。

谢无量1940年以后的作品,吴宓先生称“逸而肆”,是颇具慧眼的。李廷华先生在《谢无量书法简论》中写道:

“逸”就可能绮靡,“肆”就可能驰懈,就可能离开了阳刚雄壮,离开了强健坚挺,就可能“饶女儿情乏丈夫气”。在中国社会的传统意识里,男权中心也浸润着美学理念。阴不能盛,阳不能衰。……说谢无量书法兼容碑帖,因为他的用笔在“逸”的文人趣味之中处处表现出“觥棱”,看谢无量书法,不论起笔、行笔、收笔,还是转折扭搅,很少有“滑行”而过的,但又不是一波三折的颤抖,既流畅又稳健;特别是回锋收笔,最显刚健抖擞,就像京剧舞台上盖叫天一类的短打武生,不使长枪大戟而可以寸铁却敌,举手投足间必显英雄之气。⑥

抗战期间在四川是谢无量书法创作的一个高峰,这一时期谢无量的书法是以帖融碑的,已逐渐退去前一阶段的朴茂圆厚,变得更加自然随意,流畅有序,总体来看少用长画,多用短画,笔画短粗精悍,极富弹性,疾缓徐驰,节奏铿锵,依法而不为法所囿,造险而不失平正。大幅作品格局疏朗宏阔,气度轩昂,情调统一和谐,不遮不掩,自然率真。因为志在鬻书,故这一时期的大字作品流传很多,生拙雅健,碑版意味较浓。

1957年以后,谢无量的书法开始进入绚烂之极归于平淡的化境。一则谢无量年事已高,可以说万事通达了;再则新中国成立之初的几年里,百业兴旺,一派欣欣向荣的景象,多年来民族独立、国富民强的夙愿得以实现,心情顺畅。如果说前一阶段的书法是“风格平淡而又烂漫”,那么这一时期的书法就完全舍弃了“烂漫”,更加显得疏朗而宁静,在安祥平静中透出既平易近人又恬淡雍容的气度。点画线条似是软毫写成,但一概删繁就简,不见起讫,既无纠缠曲折的回环,又无一丝多余的牵丝映带,一笔一笔平实写来,波澜不惊,受钟、王小楷的启示尽显其间。通篇布局疏朗,但自有一股静谧之气贯穿其间,使之疏而不散,反而更显澄明之境。纵观古今书法史,似乎只有其同学挚友弘一法师晚年的作品同属一类,只不过弘一大师藏锋敛神、妙迹难寻,谢无量洗净铅华,不事修饰,二人可称雁行。

三、谢无量书法的审美取向

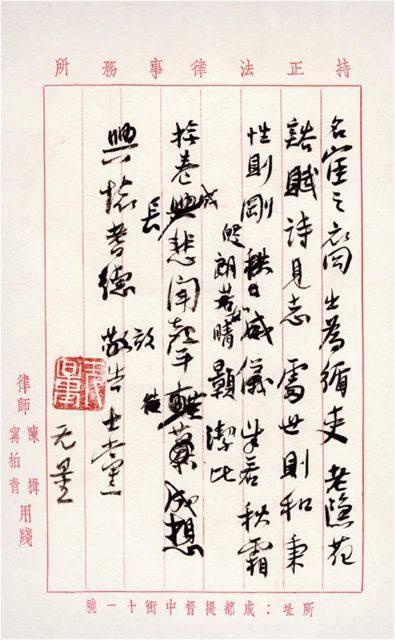

谢无量书法同时继承了晋帖的气韵生动和南北朝碑刻书法的质朴自然,出以闲逸,又骨健神清、气宇轩昂。于右任先生曾评价谢无量的书法:

笔挟元气,风骨苍润,韵余于笔,我自愧弗如。⑦

在现代书法史上,许多书法家都首先是学者、诗人和政治家,他们从上一个世纪末走来。早年接受过良好的中国古代传统文化教育,因此都具备一种文人学者的气质,于书法特别是对于小行书尤其精擅,“书卷气”就是在他们著书立说形诸文字间不自觉地从手底流露出来。谢无量就是这样一个典型的文人书家,一生致力于学术研究,所著《楚辞新论》、《古代政治思想》、《中国妇女文学史》等,洋洋洒洒,蔚为大观。“五四”运动期间,拥护新文化运动,为《新青年》写白话诗,并用白话文写成《平民文学之两大文豪》(再版更名为《马致远与罗贯中》),此书深得鲁迅先生推重。像谢无量先生这样一批生活在上一个世纪之交的中国新文化的开拓者,他们身上既有极其深厚的传统文化积淀,又站在社会变革的前列,富于创新精神。这使得他们的文化与艺术研究,往往能够找到新与旧的很好切合点,并有机统一于一体。谢无量书法可以说是他传统学养与革新思想滋养的产物。

谢无量的书法得益于魏晋,延续的正是从王羲之以来的中国文人书法传统。对于王羲之时代的书法来说“古质而今妍”,这里的“质”指的是篆隶书法传统,而“妍”则是王羲之开创的“飘若浮云,矫若惊龙”帖学一系书风。帖学书风自唐宋以来一枝独秀,在后来的文人书法家手中,实现了实用性和艺术性的自然融合。但在历史的传承过程之中,“质”往往被人忽视,而“妍”则被后人一再局部放大,随着“质”的流失,帖学在清代前期终于走向了没落。继之而来是碑学的兴起,随着碑学理论和碑派书法势力的强大,日益显示出更大的包容性和泛化趋势。这主要表现在新发现的甲骨、简版、残纸文书等材料对碑学的扩充以及碑帖结合观点的出现,碑派书法已开始跳出相对狭隘和纯粹的碑学理论界限,顺着碑帖结合潮流演进。谢无量无疑是这一潮流的弄潮儿,他取法魏晋,而又不主宗一碑一帖。他对魏晋风韵的追寻,避开了元明清帖学异化倾向,甚至对唐宋一脉也不加眷顾,而是直取魏晋。他抛开了书法纯文人化取向,不期求于书法技能的全面,也不甚关注形式的完美,而是兼采汉魏碑刻及民间残纸意趣,以求其风骨兼备,从而一扫明清帖书风末流的酸腐和孱弱,透露出一种清健率朴之美。他在笔法上删繁就简,隐去二王法帖中细部精巧的提按转换,而突出线条本身的张力。沃兴华先生评价说:

近世崇尚北碑的书家多取雄强凌厉的笔势,而谢无量先生则以朴质宁静的意趣来写北碑,笔致凝练消散,结体天真稚拙,风格平淡而又烂漫。谢无量先生大字的线条往往是中间比两头粗,结体也是中间比上下两头宽,这些都是碑学力戒中段空怯而造成的极端表现。⑧

而这种“极端表现”,没有表现为霸悍猛厉之气,反而以一种“质朴宁静的意趣”出之,因此可以说和同时代的书家相比,谢无量在“碑”和“帖”之间走得更“中庸”,达到了“质”“文”相生的境地。谢无量书法,不斤斤计较于技巧上的一招一式,无复以某家某派为依傍,从而超然于凡俗之上,令人耳目为之一新。当时四川名宿、谢无量的好友林山腴先生说:

近代书法,以康南海第一,南海而后,断推无量了。“海内何人足雁行”啊!⑨

谢无量虽然久负书名,但对自己的书法却基本上没有论述,对历代书法评论也很少,有两则题跋可以看出他的一些书学主张。一则为题张毅崛藏宋拓《圣教序》诗:

右军风格最清真,貌似如何领得神。浪比俗书趁姿媚,古今皮相几多人。⑩

一则为跋唐光晋藏《张猛龙碑》:

或大或小,或仰或欹。藏棱蓄势,发为貌奇。虽存隶法,亦挟草情。美媲中岳,兼嗣兰亭。神行乃妙,皮裘为下。旧拓可珍,敢告知者。

在这两则跋语中不难读出如下信息:

第一,谢无量在书法上对魏晋风流最推崇“清”和“真”。“清”有“清醇”、“清雅”、“清明”、“清静”意;“真”有“本性”、“本原”、“精”、“淳”、“真实”意,在佛教观念上与“妄”相对,是书法“韵”的至高之境。所以谢无量在书法创作中进行了自觉的实践。吴丈蜀先生是为知己,在论谢无量书法诗中多次提到“清”和“真”。

第二,“虽存隶法,亦挟草情。美媲中岳,兼嗣兰亭。”两句最值得我们注意,虽是赞《张猛龙碑》的跋语,但用于形容谢无量的书法也是贴切恰当的:古质处存隶意,流畅处显草情,稚拙处合中岳嵩高灵庙碑,潇洒处似兰亭。

第三,南朝书家王僧虔在《笔意赞》中说:“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人。”谢无量 “神行乃妙,皮裘为下”可谓有异曲同工之妙。可见谢无量于书法虽少议论,却是深谙书理的,他的书法也是这句话的最好注脚,其最超人处正是神采——神秀独出而傲视百家。正如沈尹默曾论谢书:

无量法书,上溯魏晋之雅健,下启一代之雄风,笔力扛鼎,奇丽清新。……守株者岂望其项背耶?

钱钟书曾经说宋诗和唐诗相比, 是在小数点后面多除了几位。韩羽先生也有“为艺应该始终超前半步”之说。和古人相比,谢无量书法也就是在小数点后面多除了几位;和同时代人相比,谢无量也就是在碑帖融合中多迈出了半步。而这半步之遥,就让人产生了不可捉摸的距离感,人们评论谢无量的书法往往称之为“孩儿体”, 这里面可以说包含了褒贬两方面的内容。褒者认为谢无量书法“天真烂漫”, 不事安排,其创新意义可绍于古人,因为用固定的程式来规范个性化的语言, 意味着步入艺术的坟墓。贬者则认为谢无量书法中缺少应有的的法度,而归于幼稚无法。法与无法,传统与创新,总是人们关注的焦点,而且是仁者见仁,智者见智,谢无量能给人们带来如此截然相反的观点,本身就值得我们去认真思考,这可能就是先行者意义的所在。