轻动词理论与汉语非常规动宾结构

摘 要:生成语法理论一直以探索语言的普遍原则为己任。轻动词理论(light verb theory)是当代句法学家(以Larson为代表)构建的极富想象力的一个理论,对解释一系列句法问题提供了一种新思路。但是这种理论也不是万能钥匙,如果任意扩大其适用范围,难免牵强附会。我们以汉语中对非常规动宾结构的解释为例,来说明轻动词理论的利与弊,以此强调形式与功能相结合的重要性及完全依靠形式不能解决问题。

关键词:轻动词 非常规动宾结构 透视域

一、引言

索绪尔《普通语言学教程》的重要贡献之一是把语言确立为一个符号系统,这个系统是由语言符号及这些符号之间的关系构成的。符号由两部分构成:所指和能指。符号的能指和能指之间以及符号的所指和所指之间都存在一定的关系,分别构成语言的形式和意义。同时,索绪尔强调区分语言和言语:语言是抽象层面上的概念,我们日常生活中用来交际所说的话是言语,而非语言。这种区分是充满智慧的,因为交际需要而产生的大量实际的话语纷繁杂乱,其中的规律需要经过语言学的分析才能抽取出来。从杂乱无章的语料中抽取出的单位以及单位和单位之间的关系我们称为语言。当今语言学界,形式主义语言学注重研究语言(或者说语言能力,language competence),从语言内部着手,寻找语言规律,语言外部的方方面面则不予考虑。功能主义语言学则注意语言外部因素对语言的影响。

任何语言都有语法,语法并不是语言学家臆想的产物,因为语言的组织需要规则,语言结构的构成有规律可循。汉语没有严格意义的“形态”,但没有丰富的形态并不代表没有“形式”,任何语言都是形式和意义的结合。研究语言的切入点无非是形式和意义这两个层面。

近几十年来,语言学家认识到语言的很多特征是以隐性手段表现出来的,单从语言的表面形式看不出来,但却实实在在地存在于语言之中。这些以零形式存在的语言单位在句子的组织构造中发挥着这样那样的作用,虽然没有语音形式,但是有语义和语法功能。索绪尔指出,语言的实质是形式,这句话的内涵是,语言作为一种符号系统,重要的是符号之间的区别,这种区别则赖于形式。零形式也是一种形式,因为它是一种能和其他语言形式构成对立关系的形式。

生成语法学家近年来提出的轻动词理论(light verb theory)就是一种极富创造性的揭示语言内部隐藏的规律的理论,轻动词(light verb)即一种零形式的语言符号。

二、轻动词理论概说

轻动词在语音、语义、语法功能方面都有自己的特点。根据黄正德(2008)的介绍,依据动词的种类,轻动词的语义可以归纳为CAUSE、DO、BECOME三类。语法上的表现则像一种虚词(functional category),与一般以VP为补语的助动词类似。语音方面,轻动词或只有词缀的地位或根本没有语音成分,不能独立成词,只能依赖词根的支撑才能存在,而词根经过核心词上移就得到了句子的表面词序。

轻动词是用来解决什么问题的?一开始主要是为了解决在生成语法理论的框架下如何分析动词后面跟两个补语(complement)的句子,因为生成语法理论主张任何结构都是二分支(binary branch)的,都是有两个成分(constituent)成对构成一个更大成分。那么动词后面如果跟着两个成分该如何安排呢?其实这个问题换句话说就是要求给动词后的两个补语分主次,其中一个和动词的关系近一些,另外一个补语则和动词的关系疏远一些。而且,生成语法学家研究过的一些既可以作二位谓词也可以作三位谓词的动词也为轻动词理论的产生提供了强有力的佐证。比如Radford(1988)一书中所举的一个例子:

(1)a.We rolled the ball down the hill.

b.The ball rolled down the hill.

通过这两个句子的对比能看出句法方面的问题来,这正是句法学家的高明之处。生成语法理论有一个原则:uniform theta assignment hypothesis/UTAH,即题元角色分派的一致性原则,也就是说对同一个谓词而言具有相同题元角色的两个论元一定在底层结构占据相同的句法位置。根据这个原则,上面两个句子中的两个补语“the ball”和“down the hill”在底层结构占据相同位置。因为通过比较句意,我们可以发现两句的唯一不同在于第一句多了一个“致事(causer)”的题元角色,那么造成两句差别的显然是动词“roll”的位置移动了。句法学家由此引进了VP-shell的概念,他们把这种带有两个补语的动词结构分析为内外两层动词短语,内层VP叫VP-core,是核心层,外层VP是核心层的壳,而外层VP是由轻动词投射而成的,内层VP则是由表层结构中的核心动词投射而成的。内层VP中的核心词(head)就移位到外层VP的核心词位置,也属于生成语法常讲的核心词移位(head to head movement)现象。

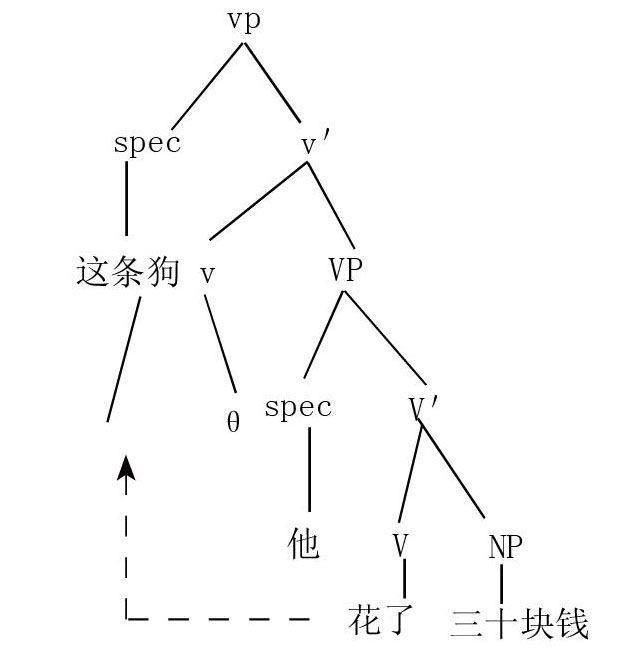

汉语也有类似的问题,比如“这条狗花了他三十块钱”这句话,用菲尔默的术语说,这是一个商务事件,对这个事件可以有很多种说法,比如下面几种:

(2)a.这条狗啊,他花了三十块钱。

b.这条狗花了他三十块钱。

c.他花了三十块钱。

显然,在这三句话中的“花”是同一个动词,而它的两个论元“他”和“三十块钱”在两句话中的论旨角色也是相同的。根据UTAH,两个论元在这三句话底层结构中的位置是相同的。就语义而言,(2)a和(2)c这两句话其实是相同的,只是前者多了一个话题,相比之下(2)b就显得不同,那么不同之处从何而来呢?根据我们的语感不难判断,(2)b多了一层致使义,这句话实际上也可以说成“这条狗使他花了三十块钱”。而这致使义的产生就是来自动词在底层结构(underlying structure)中向轻动词的移位,而这一类轻动词,句法学家称之为致使性轻动词(causative light verb)。

“他花了三十块钱”是VP-core结构,其实也可以理解为整个表达的核心意义。当这整个结构所表现的事件外围有一个致事(causer),动词就有机会调整论元结构。

轻动词之所以总要吸引一个成分和它合为一体,是因为它具有强特征(strong feature)。所以,轻动词的依附性极强,它没有语音形式,就要找一个有语音形式的帮它实现,并不一定非要使VP-core中的核心动词移位,还可以依附于一个合适的词,比如汉语里的“使”。像上面我们所说的(2)b句的语义等同于“这条狗使他花了三十块钱”,这时候“使”就处于轻动词的位置。

三、轻动词与非常规动宾结构

(一)轻动词对非常规动宾结构的解释及问题

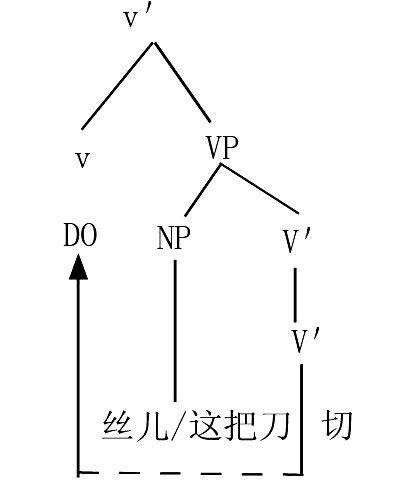

汉语中存在大量的所谓非常规的动宾结构,如“吃食堂”“吃父母”“吃大碗”“浇水”等等,这些结构的形式和意义之间存在不对称。像“吃食堂”中的“食堂”表示的是处所,这本来应该是动词“吃”的外围成分而非核心成分。“吃”的典型宾语是具有“可食用”的语义特征的,而表示处所的论旨角色的论元一般情况下是由介词“在”引导处于动词结构的外围,比如“在食堂吃”。但是,与理论上的预测相左,汉语有很多这样的用法。对于这类语言现象,冯胜利(2005)用轻动词理论作出了解释。如“切丝儿”和“切这把刀”都是合格的结构。

冯胜利(2005)认为,“丝儿”和“这把刀”都是动词“切”所表动作的涉及者,在句法层面即动词“切”的题元(theme)。动词“切”在轻动词DO的吸引下移位,移位后生成的表层结构就是“切丝儿”和“切这把刀”这样的非常规动宾结构。这种分析从形式上看没有问题,也可以用来解释同类现象。比如我们有“风吹日晒”的说法,也有“吹风”“晒太阳”的说法,两种语言形式表达的应该说是同一幅场景(sene)。二者之间在结构上必然有联系,这种联系是什么呢?

也就是说,“晒太阳”是在其底层形式“太阳晒”基础上移位后得到的结构,与“切丝儿”不同的是,“晒太阳”中的轻动词是致使性轻动词(causative light verb)。

不过,这样的分析存在问题。目前生成语法遵循句法结构的双分支原则(binary branch principle),而(4)的分析中V是由核心动词一个成分构成的,显然违背双分支原则。另外一个问题是这样的分析会生成大量不合格的句子,比如“切刀”(用刀切)、“吃碗”(用碗吃)显然是不能成立的。

在句法学家看来,“在食堂吃”是“吃食堂”的底层结构。之所以造成“吃食堂”的说法,就是由动词“吃”移位造成的,移位的起点在VP-core的核心位置,终点即是轻动词所处的位置。在我们看来,这样可能是从形式上作出了一定程度的解释,不过解释得还不够充分。即使生成语法没有告诉我们“吃食堂”是由轻动词移位造成的,我们凭语感也知道“吃食堂”和“在食堂吃”之间有联系。换句话说,用轻动词理论来解释这类结构告诉不了我们更多东西,也很难理解为什么是轻动词造成的。轻动词理论能给出一致性的解释,但是有些结构这样解释的动因并不够明晰,有些问题肯定会引起争论。像“救火”,冯胜利(2005)用“对火进行抢救”来作为它的底层结构。但是,《说文解字》把“救”解释为“止”,很多训诂学家也是用“止火”来解释“救火”的,那么“救火”就谈不上什么“非常规”了。

(二)非常规动宾结构的功能解释

如果深入探究起来,这些形义失称的结构在现代汉语中为数不少,甚至很常见,很多都是我们在实际生活中高频率使用的说法。比如“跳楼”“走大门”“烧水”“烧火”“种地”“守夜”“投篮”“跑圈儿”“(太阳)落山”“挑水”“跳绳”“捆绳子”等等。虽然使用频率高,但是很难从结构成分及其之间的语法关系推出其整体意义。动宾结构是所有SVO语言大量使用的能产的句法、词法模式,但是这些非常规结构的整体意义具有特异性。之所以如此,是因为动词在表层结构中投射而成的动词结构突破了正常情况下或者说无标记状态下(unmarked)的动词论元结构的安排。

生成语法认为句子的谓词既有语义上的结构——主目结构(或者说动词的论元结构),它规定了实现动词所表达的动作或状态所需要的最少主目数量,即谓词可以给相关的NP指派题元角色(或者说论旨角色)。但是获得题元角色的NP并不意味着就可以在表层结构中“存活”,这些NP还需要经过“格过虑”。“格”是所有语言中普遍存在的语法特性。这里所定义的“格”是抽象格,不是指的形态学意义上的“格”,适用于所有语言。名词要获得格,就要受到相关核心词的管辖。所以,动词的论元结构(即动词与其论元之间的关系)是受语义和句法两方面限制的。但我们所讨论的这些非常规动宾结构对论元结构理论构成了威胁。比如“吃”这个动词只能分派两个论元,其中一个是施事,另一个是受事。“吃食堂”这种结构显然突破了动词“吃”的论元结构。

这种所谓非常规的动宾结构并不只是在汉语中存在。菲尔默(1977)用格语法理论分析过英语里的一些动词和宾语之间的选择关系。他指出要想成为句子的核心成分,就要进入“透视域(perspective)”,而要进入透视域,则要具备足够的“显要性(salience)”。比如有时像“来源(source)”或“目标(goal)”“范围(range)”等论旨角色,一般情况下在句法层面会被投射为句子的外围成分,但是有时会成为句子的核心成分(充当谓语动词的宾语),这是因为被描写的整个行动获得了某种特殊的“显要性”。例如,如果跳过某物不被认为是什么特殊业绩,说话者就会运用“leaping across + NP(跳过该物)”这样的句式;但如果该行为在合适的语境中获得了某种特殊的显要性,比如说所跳过之物是个障碍,那么我们就可以使用“leaping+NP(跳该物)”这样的句式结构。与轻动词理论相比,菲尔默(1977)思考问题的方式显然更注重功能。所谓的“透视域”可以说是一个过滤装置,进入透视域是一个筛选过程,说话者所强调的、要传递的主要信息才有资格进入透视域。而他所说的“显要性”换句话说就是备选的语言单位对说话者而言的重要程度,用认知语言学的术语说即凸显度。我们认为这样的分析思路从很大程度上合乎我们的语感。

以汉语动词“跳”的配位情况为例来论证菲尔墨“透视域”理论的有效性。“跳”本是一价动词,只联系一个施事,但是“跳”之后却可以携带具有各种论元角色的名词。如同样是表示处所,“跳河”是跳到河里,“河”是“跳”的终点,“跳楼”中的“楼”却是跳的起点。“跳绳”和“跳皮筋儿”中的“绳”和“皮筋儿”可以说是动作所凭借的工具。表示处所、工具、时间等的论元角色一般情况下,或者说在无标记的结构中,总是处于结构的外围,没有资格充当句子的核心成分。但是我们看到的这些“跳+NP”的形式,表示处所、工具的NP却紧跟在动词后,俨然成了动词的域内论元,“跳”的语义也并没有发生变化。当然,更进一步分析,这些“跳+NP”结构显然刻画了不同的侧面(profile)。Langacker(1987)依据“有界”和“无界”把动词区分为“完成体(perfective)”和“未完成体(imperfective)”两种。他把动词看作一个过程(process),有界的动词具有开端和结束,无界的动词则是一个一直在持续的过程。当然,任何区分在认知语言学看来都是一个程度问题(a matter of degree),不存在截然二分的状况。根据这种认识,“跳”有“完成体(perfective)”和“未完成体(imperfective)”两种用法,像“跳水”“跳河”“跳井”“跳崖”“跳楼”等等,其中的动词“跳”表示射体的位移,其中的地标(landmark)是动作开始或结束时射体(trajector)所在的处所,这里的“跳”显然是有始有终的,属于有界的动词。像“跳绳”“跳伞”“跳皮筋儿”中的动词“跳”理论上是可以一直持续进行的,也就是当和表示工具的NP结合时,“跳”着重强调动作造成的状态。正如上文对菲尔默透视域理论的介绍所说,当被描写的整个行动获得了某种特殊的显要性时,与此动作关联的不作主语的名词短语有可能成为直接宾语。由动词“跳”投射而成的非常规动宾结构VP,它们所表达的动作都不是“普通”的“跳”。比如说,“跳”这个动作可以是从高处往低处跳,也可以是从低处往高处跳,但是我们很难找到表示从低处往高处的“跳”投射成的非常规的动宾结构。根据人类的生活经验,从低处往高处跳显然是安全的,也就不是具有特殊性的事件。而“跳楼”“跳河”“跳水”“跳伞”“跳崖”等等,要么是动作的起点特殊,如“跳楼”“跳崖”等,要么是动作的终点特殊,如“跳河”“跳水”“跳火坑”等。当然,概括地说,是整个事件具有特殊性。再如“跳绳”“跳皮筋”“跳伞”,“跳”本身只是一个动作,原本不需要工具,所以当有工具参与的时候,这些工具就在整个过程中被赋予了特殊价值,成了凸显对象。

所以,造成这种非常规的动宾结构的关键,是动词后的NP的特殊性。换句话说,是动词所表达的动作或过程中NP起到了特殊作用,在整个场景中具有特殊价值。

上面所说的“跳+NP”结构具有词的性质,或者说介于词和短语之间,结构较为固定,整个结构的意义不是组成部分的意义的简单相加。这恰好说明这些结构所述事件具有特殊性,这种特殊性反映到语言当中就是需要专门的词汇来指称。

菲尔墨的透视域理论适用于所有非常规动宾结构。如:

(6)a.写毛笔——*写笔

b.吃大碗——*吃碗

c.切这把刀——*切刀

“笔”是写字必须要用的工具,如果说“写”所指派的工具格的论旨角色,那么无疑“笔”是最典型的,或者说是“写”的工具格的默认值。而“毛笔”是书写工具中极为特殊的一种,现代日常生活中用毛笔写字的人少之又少,用菲尔默的话说就是“毛笔”具有了足够的显要性。“吃大碗”“切这把刀”可说而无“吃碗”“切刀”的说法也是同样道理。

另外,“吃父母”这类结构是具有一定能产性的,即这个模式可以类推使用。比如生活中也有“吃儿女”“吃老百姓”“吃同学”等等说法,这也是因为指人名词一般默认为是“吃”的施事,但是在上面这种结构中都与“施事”毫不相干,所以“吃”后面如果是接指人名词则一般都是具有特殊性的。

四、结语

语言的经济性原则(economy principle)最重要的一点就是尽可能利用现成的语言材料组织句子,并且保证所传递的信息能被准确接受。像“吃食堂”“吃大碗”“吃父母”等等,这些语言形式概括力强,用SVO语言最常使用的动宾结构这种形式来表达,从信息加工方面说也符合省力原则。虽然从形式上说是非常规的,但是不影响理解。根据冯胜利(1997)的研究,句子的核心动词分派重音,动宾结构中动词把重音分派给自己的宾语,宾语也一般是整个结构的焦点。正如在上文所说,这些结构突破了正常状态下的动词论元结构的安排,可以说是有标记的结构。正因为如此,它们在语用层面获得了特殊的价值。陶红印(2000)认为,动词的论元结构是开放、不稳定的,会在语言运用中发生历时的变化。我们同意这种看法。这种看法实质上和菲尔默所说的“透视域”这一概念也是不谋而合的。出现这类非常规的有特异性的结构显然不只是形式方面的原因,甚至可以说形式方面的因素是次要的,更重要的是表达的需要、语用层面的要求。

另外,语言和现实世界之间的关系绝非简单的一一对应。比如,在“种地/田”这个短语中,“地”和“田”是“种”的处所,实际种的东西不一而足;而“种菜/花/小麦/玉米”,实际上种的是“菜籽/花的种子/小麦种子/玉米种子”。语言不可能跟现实世界如出一辙,只能通过人的认知能力在语言和现实世界之间建立起反映和被反映的联系,所以古人说“辞达而已矣”。总之对于一种语言现象,从形式上给予一致的解释固然是好事,但难免会牵强附会。

参考文献:

[1]冯胜利.汉语的韵律、词法与句法[M].北京:北京大学出版社, 1997.

[2]冯胜利.“写毛笔”与韵律促发的动词并入[J].语言教学与研究,2000,(1).

[3]冯胜利.轻动词移位与古今汉语的动宾关系[J].语言科学,2005,(1).

[4]黄正德.从“他的老师当得好”谈起[J].语言科学,2008, (3).

[5]索绪尔.普通语言学教程[M].北京:商务印书馆,1980.

[6]陶红印.从“吃”看动词论元结构的动态特征[J].语言研究2000,(3).

[7]温宾利.当代句法学导论[M].北京:外语教学与研究出版社, 2002.

[8]李临定.现代汉语动词[M].北京:中国社会科学出版社,1990.

[9]徐烈炯.生成语法理论[M].上海:上海外语教育出版社,1988.

[10]杨成凯.Fillmore的格语法理论(上)[J].国外语言学, 1986,(1).

[11]杨成凯.Fillmore的格语法理论(中)[J].国外语言学, 1986,(2).

[12]杨成凯.Fillmore的格语法理论(下)[J].国外语言学, 1986,(3).

[13]Andrew Radford.Syntax:A minimalist Introduction[J]. Cambridge:Cambridge University Press,1988.

[14]Fillmore,C.J.“格”辨[M].胡明扬译.语言学译丛(第二 辑).北京:中国社会科学出版社,1980.

[15]Fillmore,C.J.Topics in Lexical Semantics[A].In R.W.Cole(ed.).Current Issues in Linguistic Theory[C].1977.

[16]Langacker,Ronald W.Foundations of Cognitive Grammar Vol.Ⅰ:Theoretical Prerequisites[M].Standford California:Standford University Press,1987.

(高逢亮 湖北武汉 中南民族大学文学与新闻传播学院 430074)