中国当代文学海外出版传播60年

何明星

从议程设置——即出版组织的角度总结中国文学60年间外译与传播作用的经验和教训,对于探索如何建设一个文化大国的路径具有非常重要的意义。

中国当代文学的外译与传播,从新中国成立之初就开始了,时至21世纪,前后约有60多年的历程。从1951年外文版《中国文学》创刊到2001年《中国文学》杂志社关闭,50年间有过曲折,有过教训,但因为专业机构——《中国文学》杂志(英文版、法文版)的存在,发挥了关键的议程设置作用,使中国当代文学的主流作品得到了及时的外译传播。而2001—2010年21世纪的10年间,展现在世界读者面前的中国当代文学大多是猎奇逐异类作品,真正的精品力作并没有得到对外传播,出现这一现象的原因就是因为《中国文学》杂志社在2001年停刊后,专业出版机构的长时间缺位,导致大量非主流的文学作品被海外出版机构以“社会化”“新闻化”的视角译介出版。从议程设置——即出版组织的角度总结中国文学60年间外译与传播作用的经验和教训,对于探索如何建设一个文化大国的路径具有非常重要的意义。

传播主流——《中国文学》杂志的50年

新中国文学作品的外译与传播,开疆拓土的第一份功劳应属于《中国文学》杂志。外译的语种以英语和法语为主。从这个杂志1951年10月1日创办直到2001年停刊,50年间共出版了590期,介绍中国作家、艺术家2000多人次,翻译刊载文学作品3200篇。从翻译的作家、作品来看,堪称一部中国当代文学变迁史,而译介中国当代文学的主流作品是其最为重要的贡献。

曾经供职于《中国文学》杂志的徐慎贵先生撰文统计过该杂志对外翻译的文学作品,其中既有《新儿女英雄传》《早晨六点钟》《王贵与李香香》《谁是最可爱的人》《白毛女》《阿Q正传》《结婚》《活人塘》《太阳照在桑乾河上》等文学17年期间的作品,也有新时期中国改革开放的文学作品,如《乔厂长上任记》《人到中年》《大桥下的红玉兰》《小镇上的将军》《月食》《黑旗》《班主任》《伤痕》《蝴蝶》《乡场上》《被爱情遗忘的角落》《草原上的小路》《弦上的梦》《活佛的故事》《这是一片神奇的上地》《许茂和他的女儿们》(节选)、《李自成》(节选)等。涉及的作家既有陶渊明、王维、蒲松龄等古代作家,也有鲁迅、李劫夫、茅盾、巴金、老舍、冰心、叶圣陶、沈从文、丁玲、郁达夫、闻一多、戴望舒、艾青、孙犁、萧红、萧乾、施蛰存等现当代作家。

据文献档案记载,《中国文学》杂志的发行量在20世纪60年代、80年代两个阶段是最高峰。1964年12月份英文版的发行量达到16750册,1965年7月份的发行量是16100册;法文版1964年创刊后,到年底12月份的期发量就是6800册,1965年7月份期发量是9500册。20世纪80年代是《中国文学》发展黄金期,刊物行销150多个国家和地区,不仅英国、芬兰、法国、比利时、丹麦、德国、荷兰、冰岛、意大利、瑞士、瑞典等欧洲国家有稳定的订户,而且亚洲的缅甸、印度、印度尼西亚、以色列和非洲的乌干达、苏丹以及美洲的阿根廷、巴西、墨西哥、加拿大、美国和大洋洲的澳大利亚、新西兰等国家和地区均有发行。据相关学者研究,1986年《中国文学》(英文版)在美国订户就达到1731户,在芬兰为1195户,法文版《中国文学》仅巴黎一地订户就有1026户。

《中国文学》杂志在50年间团结了一大批专业翻译家队伍,既有国内翻译家,也有国际友人,他们形成了一支非常稳定的中国文学翻译队伍,这是今天中国文学对外出版传播事业最为缺乏的。1951—1954年,杨宪益、戴乃迭和沙博理是《中国文学》仅有的三位译者,此后以三位专业译者为中心,《中国文学》的中外译者队伍不断壮大,林戊荪、熊振儒、胡志挥、土明杰、燕汉生、刘方、唐家龙、章思英、陈海燕、张永昭等一批精通西文、并有良好中国文学修养的国内译者,和Howard Goldblatt、 W. J. Jenner、Alex Yonng、DonJ. Cohn、 Christopher Smith、Chad Phelan、Mark krnger、Simon Johnstone等母语为非汉语,具有一定中国文学、文化修养的国外专家也逐渐加盟《中国文学》。不同文化背景的译者因相同的志趣集结在《中国文学》周围,相互研讨切磋、互通有无、优势互补,为《中国文学》稳步走向世界提供了最为可靠的保证。当年诸多供职于《中国文学》的外国专家譬如詹纳尔( W. J. Jenner )、白霞CPatricia Mirrlees)等,今天依然活跃在海外汉学界,为播扬中国文学、文化作出自己独特的贡献。

《中国文学》杂志的50年间,由当代文学开始,此后逐步扩大到整个中国文化艺术,成为中国文化海外传播的一个主要阵地。《中国文学》杂志最初两年是每年一期,由从欧洲归国的叶君健先生独自创办,连编辑部都没有,所有具体工作均由他一手操持。到了1953年,杂志已经在国外有了影响,于是经有关领导与中国作家协会商量,成立编委会,由中国作家协会主席茅盾为主编,叶君健先生为副主编,正式以季刊的形式出版,成为中国作家协会的对外刊物。1963年9月编辑部改为中国文学杂志社,1964 年法文版问世。编辑部人员在1965年达到30人,其中国家干部身份的编辑14人,专职翻译人员12人,其他工作人员4人。刊名虽然叫《中国文学》,但其实包含文学和艺术(刊内还有古今绘画等)两部分。文学部分既译载鲁迅以来的现当代优秀文学作品,也译载自《诗经》以来的古代作品,其中以当代为主。同时还刊载文艺评论,作品选自国内报刊和书籍。1970—1972 年增出中文版《中国文学》,内容和外文版杂志相同,用于联系作者和有关部门。从 1981 年起增出“熊猫丛书”。1986 年成立中国文学出版社,继续出版英、法两种文字的《中国文学》杂志和“熊猫丛书”。1993 年开始增出中文文学书籍,1994—1996年增出中文版文学选刊,但和外文刊内容有很大不同。中文书刊只对国内发行。1998—2000 年,中国文学出版社与北京外国语大学外语教学与研究出版社合作出版英、法两种文字与中外对照本。2001年由于经济原因迫不得已停刊。

这里值得一提的是“熊猫丛书”。根据上海外国语大学耿强博士的研究。“熊猫丛书”最先由1978年担任《中国文学》副主编的杨宪益提出,当时他在“文革”期间身陷囹圄四年,1976年才得以平反。“熊猫丛书”首先将《中国文学》杂志上已经译载过的,但还没有出过专书的作品结集出版。两三年以后,《中国文学》杂志上的作品已经出版的差不多了,开始选择新的作品,并组织人力翻译出版。80 年代中期,据外文局相关部门的统计,“熊猫丛书”的海外销量良好,经济效益也比较可观。鉴于此,外文局于 1987 年 2月 6 日专门成立了中国文学出版社负责“熊猫丛书”及《中国文学》杂志的出版工作。2000 年中国文学出版社因面临种种困境而被撤销,《中国文学》杂志停刊, “熊猫丛书”也几乎停止出版。此后“熊猫丛书”由外文出版社接手出版。至 2009 年年底,据相关统计,“熊猫丛书”共出版英文版图书 149 种,法文版图书 66 种,日文版图书 2 种,德文版图书 1 种及中、英、法、日四文对照版 1种,共计 219种。但主要出版集中在前 20 年(1981~2000)。2001 年是“熊猫丛书”出版的转折点。在此之前,从 1981 ~1987 年“熊猫丛书”出版图书的种类基本保持着稳定的增长态势,1988 和 1989 两年数量大幅度的减少,到1990 年达到了历史上的新高,之后虽有所下降,但一直保持缓慢而稳定的增长趋势。在 20 世纪 90 年代最后 2 年,“熊猫丛书”出版种类大幅度下滑,直到 2001年几乎停止出版。主要原因是 2000 年末,负责丛书翻译出版的中国文学出版社被撤销。虽然 2005 年,外文出版社推出了 16 种“熊猫丛书”,但仅有两种是一版新译,其余 14 种都是过去旧译的重印,这说明外文出版社并未组织人力翻译新的作品。不仅如此,外文出版社出版的“熊猫丛书”面对的读者也转为中国国内读者为主。这无疑违背了“熊猫丛书”出版的初衷。

总结50年中国文学杂志的历史经验,可以发现,中国文学杂志社有效地主导了中国当代文学对外出版传播的大方向,那就是译介主流作品,推荐精品力作、代表作。比如1951 年 10月出版的《中国文学》第一辑里,就译载了《新儿女英雄传》(孔厥、袁静),由沙博里翻译;长诗《王贵与李香香》(李季),由杨宪益、戴乃迭夫妇翻译。1952 年又出了一辑,由杨宪益、戴乃迭合译的《阿 Q 正传》(鲁迅)。1953年《中国文学》出版了两辑,其中有由戴乃迭翻译的长篇小说《太阳照在桑干河上》(丁玲)。中国文学17年的优秀文学作品中,大部分主流作品都得到了翻译和出版传播,这些文学作品对于传播新中国翻天覆地的变化、新中国的经济建设起到了巨大的作用。即使在10年“文革”期间,当时茅盾、叶君健、杨宪益等著名文学家、翻译家被迫离开中国文学出版社,《中国文学》已成为那个时代的“传声筒”,主要依靠毛泽东诗词、鲁迅文章、革命回忆录、样板戏和以大寨、大庆为题材的报告文学运转,但也刊载了当时的代表性作品如《艳阳天》《小兵张嘎》等,主流特征十分明显。尤其是20世纪80年代,大量内容真实、异彩纷呈的文学作品得到及时的翻译出版,受到外国读者的欢迎和关注,使中国当代文学在世界上占有了一席之地。根据相关学者研究,《爱是不能忘记的》《沙狐》等一二十篇小说被美国出版的《国际短篇小说选》选载,也有一些诗歌和寓言被泰国、俄罗斯等国转译。有一个印度人读了《中国文学》上译载的《冰着的》《白沙岛》两首诗后,特意通过印度驻华使馆,邀请两位作者免费参加印度诗歌节。美国一个家庭主妇将《中国文学》上译载的《我感到了阳光》一诗谱成曲,并制成光盘寄到杂志社,中国文学杂志社的英文专家白霞又把它拿到中国国际广播电台对外播放。当今翻译中国文学作品最多的美国学者葛浩文(Sylvia Li-chun)曾经坦言,他对于中国文学的认识就直接来源于外文版《中国文学》杂志。上述事例表明,对于中国文学的海外传播而言,专业出版组织的议程设置作用是不可或缺的。

议程缺位——21世纪的10年

十分遗憾的是,因为经济原因,中国文学杂志社在2001年不得已停刊,直至2011年2月《人民文学》杂志推出英文版。那么,从2001—2010年的10年间,中国当代文学的海外出版情况到底是个什么情形呢?

北京师范大学的刘江凯博士根据OCLC世界图书馆联机检索了中国当代文学作品的出版数据,做了一篇非常难得的博士论文。虽然论文仅仅列举了中国当代十几位著名作家的出版社、译者,以及出版时间的情况,有些作品有遗漏,但基本能够看出21世纪10年间,中国当代文学海外出版传播的特点。目前能够提供全球图书馆收藏数据的OCLC(Online Computer Library Center,Inc),即联机计算机图书馆中心,属于覆盖范围相对较大的公益性组织之一,总部设在美国的俄亥俄州,成立于1967年。截至2011年年底,加盟图书馆数量已达为23815家(公共图书馆5051家、大学图书馆4833家、中小学校图书馆8897家、各类政府图书馆1604家、职业学院、社区学院图书馆1074家、企业图书馆1296家、协会机构图书馆661家,其他图书馆297家),涉及全世界112 个国家和地区,470 多种语言。从图书馆国家分布来看,OCLC的数据还不能做到100%全部覆盖,但可以基本衡量出莫言作品在当今世界的影响范围。笔者在刘江凯博士论文的基础上,经过补充,发现在从2000—2010年10年间,能够从世界图书馆系统联机检索到除中文版之外的各种文版的中国当代文学作品,总品种数量有150多种。可以确定的是,这个数据肯定还有很多遗漏,但大体可以梳理出21世纪10年间中国当代文学海外传播的三个特征:

第一,非主流作品得到了传播,而代表当代中国文学的精品力作却大多榜上无名。OCLC的书目数据中,被世界其他国家出版的中国当代作家,比较著名的有卫慧、苏童、莫言、余华、王蒙、阎连科、李锐、王安忆、贾平凹、韩少功、毕飞宇、铁凝等。从出版书目来看,被译介翻译出版最多的是卫慧的《上海宝贝》,OCLC上有19个语种,而据相关数据显示,其实卫慧作品被翻译出版的文种多达31个。卫慧仅仅是众多中国当代作家之一,其作品算不上中国当代文学作品的主流作品,但“在国外,她的作品被译成31种文字,登上日、英、意、德、法、美及西班牙、阿根廷、爱尔兰、新加坡的各类销售榜前十位”。有学者指出, 这种现象是海外出版机构对中国当代文学始终抱着一种猎奇逐异的视角,显现出一种以西方为中心的文化殖民主义心态,“卫慧作品人物形象的塑造模式和她创作中反复出现的文化符号以及情爱叙事特点带有浓厚的后殖民文化色彩,潜在地体现出只有西方文化才是济世和救世的良药,只有依附西方文化才能获得救赎的观念”。卫慧的作品迎合了西方出版者的口味,显然,这是卫慧作品获得众多海外出版机构赏识的原因之一。

第二,中国文学图书市场的集中度非常低,显示中国文学图书在世界文学图书市场的格局中处于小众化、边缘化的地位依然丝毫改变。在OCLC上显示的中国当代文学作品虽然仅有150多种作品,但出版机构却多达到121家,这表明中国当代文学图书在世界图书市场中依然处于散乱无序的初级阶段,缺少市场主导机构的组织与引导是主要原因之一。

有两个数据可以证明上述结论,一是海外出版机构出版中国文学图书的频次非常低。以法国为例,法国是出版中国文学图书最多的国家之一,尤其是法国的P.Picquier出版社差不多专以出版中国文学作品为主,但依据世界联机图书馆检索统计,从1990—2010年,该出版社30年间大约出版了19种,平均每年不足一种,30年间只是在2003年、2008年为3种,2009年是4种。对于出版机构而言,出版某类图书的意愿完全取决于市场回报的大小,P.Picquier出版社的数据表明,经过60年的努力中国文学图书的世界市场地位依然不高。

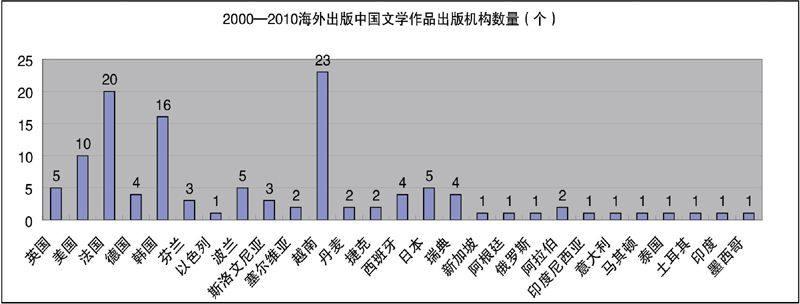

二是根据上表整理出2000—2010年海外出版中国文学作品的出版机构国别分布,这个数据更能够说明中国文学图书市场的现状,具体见下图:

上图清楚地显示出,21世纪10年间,翻译出版中国当代文学作品最多的国家竟然是中国的近邻——越南,出版机构达到23家,比法国20家多3家,远超过英国的5家、美国10家。可以理解的是,因为历史传统和地缘相近关系,越南容易接受中国当代文学作品,但恰恰不是中国当代文学界所期望传播的国家和地区。从这一点上可以想象,放任文化传播主导权之后的结果将是怎样。

第三,缺少一个专业、稳定的中国文学翻译队伍。从21世纪10年间海外出版的中国文学作品的译者数量来看,149部作品译者人数接近80人,10年间每人不足2部,译介作品超过5部以上的译者仅有美国学者葛浩文(Sylvia Li-chun),越南译者武公欢(Co·ng Hoan Vu·)为4部,其他大部分属于学者、译者兼顾,偶然为之。事实上,葛浩文已经成为英文世界里屈指可数的中国文学翻译家之一,他的翻译清单包括萧红、陈若曦、白先勇、李昂、张洁、杨绛、冯骥才、古华、贾平凹、李锐、刘恒、苏童、老鬼、王朔、莫言、虹影、阿来、朱天文、朱天心、姜戎等20多位名家的40多部作品。众所周知,翻译家队伍不是越多越好,而是越专业越好。像以前以《中国文学》杂志社为主组织的一大批国内外专业、稳定的翻译家队伍的情景已经难以再现。这也正验证了目前中国文化海外传播的一个瓶颈问题——中译外人才短缺已经大大制约着中国文学走向世界的步伐。

总之,中国当代文学海外传播60年历史,可以用50年VS10年概括,前50年尽管曲折,有不少教训,但因为专业出版机构的存在,毕竟译介了大量主流文学作品。21世纪10年间因为缺少专业机构的主导,跨文化传播的议程设置长期缺位,导致了非主流作品得到大量翻译和出版,中国文学的海外市场集中度低,出版机构庞杂,译者队伍不专业,因而水平良莠不齐。当今世界的跨文化传播,不论对于传播者还是受传者,议程设置都已经成为一道必不可少的过滤环节,而把代表中国当代文学的精品力作传播到其他国家和地区,同样也有一个去伪存真、去粗取精的问题。2011年2月《人民文学》杂志开始出版英文版,正是中国当代文学界改变现状的一种努力,用第八届茅盾文学奖获得者刘醒龙的话说,“文学不是自生自灭的野火,而必须是代代相传的薪火。仅仅依靠国外出版社、媒体来推介我们自己的作品是不可取的。中国作家一定要有自己发出声音的平台,用自己的眼光评判作品、推介作品”,此言可谓一语中的。

正在本文写作修改的过程中,传来莫言获得了2012年诺贝尔文学奖的消息,这是中国文学对外出版传播60年的一个标志性事件。笔者借机认真梳理了莫言各种文版译作的传播范围,发现英文版的《红高粱》《生死疲劳》《天堂蒜薹之歌》《丰乳肥臀》《酒国》《师傅越来越幽默》《红高粱家族》等作品,被全世界的图书馆收藏家分别是644家、618家、504家、472家、398家、357家、265家,分别由企鹅集团和它所属美国维京出版社(New York : Viking)、美国纽约拱廊出版社(New York : Arcade Pub)出版,译者均是葛浩文。上文所提出的译者短缺、缺少中国出版机构的议程设置问题都体现得更为明显。我们除向作家莫言表示祝贺之外,中国出版人在心里一定要清醒地认识到,尽管莫言是中国本土作家,创作语言是中文,但获得世界级知名度的却是翻译成英文的少数作品,所获得的世界影响却不是由中国出版传媒所带来的,而是借助世界出版巨头的影响才实现的。因此,在现有世界文化格局中,中国出版走出去,要想获得预期的世界影响力,其实还有漫长的路要走。