马拉拉的姐妹们

对迪雅来说,抗争始于印度,她坐在警察局里的那一天。迪雅是个羞涩的13岁女孩,但能够清晰表达难以启齿的事情:“他对我做了坏事。”她不再沉默,尽管那个男人曾经扬言:“如果你告发我,我就杀掉你哥哥。”她选择了出面作证。她向警察讲述了自己如何拿着水桶离开家—父母让她到村里公用的自来水管那里接一桶水,水管离她家只有几步远。她急着快点回家:那是她一天最喜欢的时光,睡觉前的几小时,全家会坐在一起看电视。她喜欢电视上那些故事,喜欢宝莱坞影星萨尔曼·汗,尤其是他的微笑。

那是4月份的一天,一个男人抓住她,把她拖到一处空着的院子里,强行堵住她的嘴,令她无法尖叫出声。5月来临的时候,迪雅只想做的是学会如何打断一个男人的鼻子。她想知道如何打倒一个男人,想学会如何杀死一名男人。

那天晚上之后她改名叫迪雅。根据法律,任何人不得透露强奸案受害者的名字,但是迪雅不想隐藏起来。她来自一个贫穷的贱民家庭,贱民又称“不可触摸阶层”,是印度种姓系统里最为低贱的一个阶层。夺走她童贞的这个男人是一个酒鬼,没有工作,没有老婆。但是他来自一个更高的种姓,认为贱民女孩是可以随便“用”的。过去一直是这样,但是这次他弄错了。过去,迪雅的父亲可能会让她不要说真话,而且他们也可能不会去警察局。

但是在这之前几个月,在印度和其他地方都发生了很多事。

在全世界范围内,都在发生类似迪雅的故事—在一些野蛮的地方,孩子们奋起反击。比如马拉拉·尤萨福扎伊,15岁的巴基斯坦女孩,博客作者,热爱学习,却为此付出了代价:遭遇塔利班枪击,两颗子弹射入她的头部。但她幸存下来,并继续为女孩的受教育权利抗争。又比如孟加拉的“婚礼破坏者”,那是些年轻人,专门去到各个村子,保护幼小的女孩免于被迫婚嫁;此外还有肯尼亚那些拒绝接受割礼的女孩,虽然她们明明知道这会让自己的家庭蒙羞。

对于这样的故事,西方的反应通常在惊骇和冷漠之间。在他们的著作《半边天》中,美国作家尼古拉·克里斯托弗和谢里尔·伍敦认为,日常琐事常会遭到忽视。“我们记者的倾向是善于报道发生的特定事件,但常会漏过每天都发生的事情,比如那些每天都在折磨妇女和女童的残忍规则。”

但事情正在慢慢变化。

前英国首相戈登·布朗自去职之后一直关注儿童权利,最近他发表了一项研究,认为一场儿童权利运动正在兴起。布朗写道,史上第一次,不再是成年人,而是女孩本身,挺身而出,成为权利运动的领导人。这些女孩参与政治斗争,甚至点燃冲突。在巴基斯坦的马拉拉遭枪击后,布朗写道:“一个马拉拉遭枪击,暂时沉默,现在有数千名更年轻的马拉拉准备走上前来,不愿沉默。”

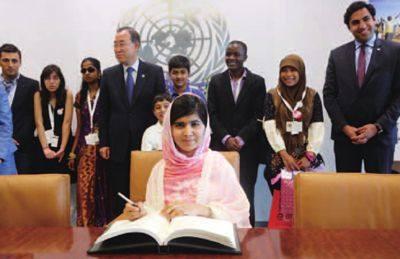

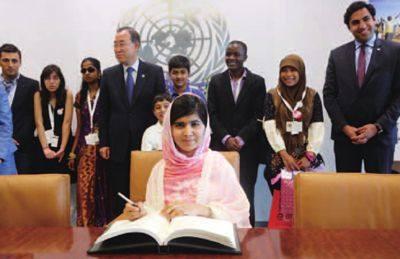

不久前,马拉拉在联合国发表了演讲,一个名为“马拉拉一代”的权利运动开始发育成熟,参与者包括印度的迪雅、巴西的伊莎多拉、南非的瓦伦蒂尼、柬埔寨的西娜和埃及的娜拉等女孩和年轻妇女。她们是这样的一代:不再认为女性受到生命威胁是理所当然的事。这是不是一场反抗,甚至是一场革命的开始?

迪雅,印度

过去几个月里,印度发生了重大变化。一个名为吉约蒂·辛格·庞迪的年轻女子在公共汽车上被六名男子折磨兼轮奸,并在医院里死去。强奸本来在印度司空见惯,但此事掀起了愤怒的抗议浪潮。突然之间,报纸不停地报道印度女孩们遭受的苦痛—遭遇强暴的女孩有時只有四五岁。突然之间,全印度有数万女性涌向街头。在德里,政府办公室接待了无数要求申请持枪执照的女性。在比哈尔邦,妇女们攻击了一个据说强暴了自己九岁亲生女儿的男人,把他的头发、眉毛和胡子尽数剃去。在孟买的贫民窟甚至出现了私刑,四名妇女杀掉了一个男子,因为他从自家草房里出来时光着身子,被认为是一名强奸者。印度女性经常求助于义务警员,因为她们不再相信执法机构里的男人可以保护她们免受其他男人侵犯。

生长在这个艰难时代的迪雅坐在北方邦首府勒克瑙的一间小房子里的一张床上,细长的双腿从床沿垂下来。她看着涌进房间的女孩们。她们都是一个武术组织“红色旅”的成员。她们穿着长长的红色衬衣—据说红色代表着危险和战斗。

她们在一起讨论,讲起喜欢乱摸女孩胸部的学校校长、被强奸之后再也没有回到学校的女同学,讲起种种自卫方式。两年来,这些女孩根据她们的带头人、一名25岁女子的意见,练习如何反击家庭和社会。她们管那位女子叫“大姐”。“大姐”曾经告诉她们,要向父母质问这样的问题:为什么兄弟们得到的食物比我多?为什么他能喝到牛奶,而我不能?为什么他可以去上学,而我不能?

她们从1月份开始学习功夫,迪雅现在是小组成员之一。她父亲找到了“红色旅”的“大姐”,认为这些女孩也许可以用某种方式帮助他的女儿。“红色旅”里的女孩们团结在一起,甚至跨越了种姓,这在印度几乎是闻所未闻。这让迪雅的新生活变得更加容易适应,旧的生活已经不适合她了。她的家人本来是想明年—她14岁时—把她嫁出去,在这印度仍然相当普遍。但迪雅被强奸之后,他们就不再说这事了—很难说服男人迎娶被强奸过的女孩。

迪雅的新生活始于返回学校读书,就像“红色旅”其他女孩一样。组织想给她筹钱购置书本和一套学校制服,迪雅本人买不起这些。那晚强奸了迪雅的男人想要摧毁她的未来,但现在“红色旅”试图给她一个不一样的未来。

伊莎多拉,巴西

对于伊莎多拉来说,抗争始于去年夏天,当姐姐跟她说起一个苏格兰女孩时—那个女孩把自己讨厌的学校食物拍下来,把照片放在网络上,让全世界的人都看到。

14岁的伊莎多拉·法伯尔穿着牛仔裤、T恤和红色运动鞋。她和父母、祖母、祖母的狮子狗一起住在弗洛里亚诺波利斯一个中产社区中。她伴随着互联网和Facebook长大,对世界上发生的一切都有所了解。

她知道印度的吉约蒂,当然也知道马拉拉。当她在Facebook上看到马拉拉遭遇枪击的消息后,在博客上写道:“我从来没想到事情会发展到这种程度。”

如今她的博客“班级日记”约有60万读者,成为巴西一股重要的政治力量。伊莎多拉受到的喜爱和憎恨一样多。她甚至收到了死亡威胁。

巴西是一个新兴国家,一个正在崛起的经济力量,那里的一切表面上显得井然有序,但事实并非如此。伊莎多拉是一个全球化儿童,喜欢涅槃乐队,喜欢看《犯罪现场调查:迈阿密》。当她放眼全世界,把别的国家与巴西相比,有时会不喜欢自己看到的事情。事实上,巴西街头的抗议证明越来越多的年轻人和她一样不满意。

巴西在2014年的世界杯和2016年的夏季奥运会上花了至少390亿美元,与此同时,公立学校系统正在分崩离析。那些有办法的人都把孩子送往私校。伊莎多拉是所在社区唯一读公校的,她利用手机记下了公校的许多不足:女浴室破烂的门窗,坏掉的电扇里漏出的电线直接在天花板上晃荡。教室破掉的窗户,东倒西歪的体育设施很早之前就应该油漆了(油漆工收了钱,但是从来没出现过),数学课上的混乱—学生在凳子间跳来跳去,而老师却站在后面,无所事事。

伊莎多拉从2012年7月11日开始写“班级日记”。三周之后她已经有了3000名读者,很多人发来了自己学校的故事,还有照片:老旧、坍塌或者被洪水淹过的建筑物,教室里的打斗,还有哭泣或者大叫的老师。地方媒体报道了伊莎多拉,电视台的人出现在她的学校外,校长只好承认学校的确有不足。

两个月后,伊莎多拉有了3万名读者,她的博客形成一大特色,就是对于巴西教育系统严重问题的热烈讨论,引起了被批评对象的愤怒之火。老师们抱怨他们受到不公平的攻击,一位老师告她诽谤,其他学生也开始威胁伊莎多拉。

四周之后,陌生的攻击者开始往她家扔石头,她祖母前额被击中,缝了针,但是肇事者没被认出来,逃脱了。今年2月,有人用假名在Facebook上向她发出了死亡威胁。“离开家的时候你眼睛睁大一点。”她报了案,警方进行了调查。

她发起了一场大运动,对于一个年仅14岁的女孩来说,这似乎太重大了。她是现代数字时代的孩子,使用媒体的力量,推动了过去不会有的抗争的发生。伊莎多拉这样的女孩之所以特殊,是因为她们年轻。她们发出的信息被发送出去,从地方到全国,再到国际媒体。伊莎多拉·法伯尔的故事已经传到美国、欧洲,《金融时报》把她评为“巴西最有影响力25人”之一。

瓦伦蒂妮,南非

对瓦伦蒂妮来说,抗争始于她在清洁一个酒店房間时突然与林迪微·马兹布科面对面。马兹布科是南非议会反对派领导人,从小镇一直奋斗到政治高层,以对男性主导的政府的反制而出名。瓦伦蒂妮曾经从报纸上剪下她的照片,因为这位政治家是她最钦佩的人生偶像,与其并列的还有美国第一夫人米歇尔·奥巴马。不过,她和马兹布科之间的距离实在太远了,一个是看似不真实的偶像,一个是农场工人的女儿,两人似乎永远不可能相遇。

但是,突然之间,偶像站在了她的面前—马兹布科来到这家酒店是为了参加一个婚礼,她问了瓦伦蒂妮一些问题:你多大了?你关心什么?你的梦想是什么?

瓦伦蒂妮17岁了,这个穿着棕黄色清洁工制服的女孩子家住在南非最大水果种植区一个苹果种植园内,那里出产有名的“粉红女士”苹果,专门出口到欧洲。那个种植园属于一个富有的白人,瓦伦蒂妮的父母以及园里所有人,都为他工作。瓦伦蒂妮及家人属于南非所谓的“有色人种”,也就是黑白混血人种。对于他们来说,职业选择不多。去年的收获季节,瓦伦蒂妮走路去公共汽车站时,看到一名摘果女工正在分拣苹果。她对自己说:我不想过这样的生活,被整天喝得醉醺醺的丈夫强奸,不要像那些女人,除了每天田地上的事情一无所知,她们贫穷,没有受过教育,早早地便屈服于命运。

农田就像一个陷阱,很多人没有意识到这一点,至少意识得不够早。为什么瓦伦蒂妮能够意识到?可能是因为她有一个通过努力做上了办公室工作的母亲,她告诉女儿:“要走你自己的路!”或者是因为她有一位年轻而又有献身精神的老师,他试图建立女孩们的自尊心,告诉她们:要相信自己!

随着南非和全世界有越来越多的女孩上学,像这样的老师具有很大影响力。教育会创造出对更多教育的渴望,教育会让你知道,事情可以不像你看到的那样。去年夏天,当瓦伦蒂妮对现实感到特别不满时,听说将举行一个农场工人会议,决定也去参加。生平第一次,她遇到了富有抗争精神的女孩儿,她们有独立的思考,也有勇气说出自己的想法。这些女孩会问自己:为何生活如此艰辛?我们怎样才能改变?她说,这种觉得自己并不孤独的新感觉很好。这是我们的抗争,她说。

瓦伦蒂妮现在常在公众场合露面,在这种场合,她满怀骄傲,向一群群的女孩讲述教育的困境。那些女孩会说出她们的需要,一起跳舞,唱反种族隔离的老歌,握紧她们的拳头。

女性权利1948年被法典化,当时联合国颁布了《世界人权宣言》,这宣言适用于所有人,“不分任何种族、肤色、性别”。这不是一个具有法律效力的条约,而只是一个指导方针,但女孩们在学校学习了这一内容。瓦伦蒂妮认为,南非许多学校并不好,包括她上的那一所。瓦伦蒂妮将自己和志同道合者称为“幸存者”,指从看似绝望的环境中幸存下来的人。的确,与妈妈、祖母或者曾祖母相比,她拥有更好的机会,她可以通过短信或者Mxit—非洲许多年轻人使用的社交网络—与女性朋友们联络,她比前辈们知道得多。

然而,她还是有一种挥之不去的恐惧。她提起一件事:过去认识的一个女孩12岁时便怀孕了。她没说到那个女孩碰到了什么事,但是,“那样的事绝对不能发生在我的身上。”

西娜·凡,柬埔寨

对于西娜·凡来说,抗争始于15岁—经过3年奴役,她重获自由的时候。现在她夜间还会出去乱转,寻找自己。或者,更准确地说,她是去寻找她曾经做过的那个女孩—“堕落的女人”,柬埔寨人这样称呼妓女。“因为事情不会一成不变。”她通过翻译说。她想做一些事,为那些像她过去一样的女孩,每天被贩卖、被迫从事卖淫的女孩—做一些事。

“堕落的女人”很容易找到。在柬埔寨首都金边,这样的女性成千上万。当西娜走近时,她们会从门廊的阴影和黑暗的停车场走出来,穿着高跟鞋,脸上带着那有名的、高深莫测的“高棉式微笑”。西娜说,你得直视这些女人的眼睛,“因为她们的眼睛里没有笑意。”当西娜发现“堕落的女人”,会给她们发放避孕套、香皂,还会递给她们一张纸,上面有索马利·玛姆基金会(Somaly Mam Foundation)的联络方法。

就是这个基金会把她解救出来。该基金会的创立者索马利·玛姆曾经是一个性奴,她把这个基金会作为与西方沟通的桥梁。照片显示她与好莱坞演员梅根·瑞恩、时装设计师黛安·冯芙丝汀宝和歌星拉蒂法都有合影。不少人为那些女孩的权利奋斗,为相关组织做宣传,有时还亲自参与。比如,在世界妇女大会这样的场合,像切尔西·克林顿、梅里尔·斯特里普和安吉丽娜·茱莉这样的名人会成群地出现,为这些被压迫的女性代言。对于长期支持索马利·玛姆基金会的作家克里斯托弗和伍敦,事情是自然而然发展的:“在19世纪,最核心的道德挑战是奴隶制。20世纪,是反对极权主义。我们认为,在这个世纪最重要的道德挑战将是全世界的性别平等。”

不是所有人都从道德角度考虑此事。对于现代资本主义来说,解放女性是經济现代化的先决条件。世界银行的经济学家认为“投资于女孩既是智能经济学,也是道德之事。”美国国家伤害防控中心冷冰冰地计算出,家庭暴力会带来超过40亿美元的医学成本。在2008年一篇报告中,高盛总结道:“性别不平等伤害到经济增长。”虽然这听上去很商业化,令人不安,但它依然有帮助,因为它引起了人们的警觉。这也帮到了西娜·凡和她的组织,让她得以告诉那些女孩,这个基金会有收容所,她们在那里是安全的,可以在那里学习读书、写字,经过培训,可以成为裁缝或者美容师,会有足够的东西吃。

从性奴转变为战士的西娜·凡12年前在故乡越南被绑架。人贩子越过国境,把她卖到了柬埔寨。越南女孩在这里需求很大,她们皮肤更白,价格更高。她在金边一张床上醒来,被下了药,全身赤裸,正在流血。她的童贞被人以几百美元的价格卖给了一个性游客。她不知道那人来自哪里。然后她被锁起来,不断挨打。她被当作处女卖了四到五次,顾客是柬埔寨人,他们没有注意到她的阴道是刚刚缝合起来的—这在行内是常事,为了能让女孩流血。拒绝提供性服务时,她会受到电击。电击的好处是不会留下明显的伤痕,因此不会影响到女孩的价格。她饱受折磨,无依无靠,渐渐麻木。

后来,她在索马利·玛姆发起的一次警方突袭中逃出。西娜有了地方住,有了希望,受到了教育,后来与解救她的女子一起加入了解放性奴的斗争中。她现在29岁了,代表基金会在街头工作。“你是自愿干这个的吗?”她问一个困得眼皮都睁不开的女孩子。那女孩点点头。“他们给你下药吗?他们打你吗?”当在交谈中听到特别严重的案例,听到有受虐情形,听到有未成年人甚至幼童—有些只有3岁—被贩来卖淫,她就会向警方告发。如果她够走运的话,他们会对妓院进行突击搜查。

除此之外,西娜和女同事们也开始将目标对准男人,那些潜在的嫖客。她们直接与他们交谈,解释正在发生的真相。女孩们在教育男人:这是一场真正的革命。