中国近代海军发展的亲历者

《外国师船图表》的成书为许景澄博得了很大的声望,但在此后数年,许景澄在海军事务上销声匿迹,犹如高潮后的休止符。倒不是他瞬间对海军失去兴趣,而是此时北京城里的政治气氛发生了极大的变化。

甲午购舰,力不从心

当时的清政府,腐朽无能、麻木不仁。但与此不同的是,每每遭到重大外敌打击后,清政府深受刺激的中枢就会在一定时期内做出十分振的样子。中国的海防建设在这段时间内也会随之呈现出爆炸性的增长趋势。1885年~1888年,恰好是在受到外敌刺激而激发振作的时期。

在清政府的印象里,法国一直是好欺负的“欧洲弱国”。不料,这次被这个“弱国”打得满地找牙。中法战争结束后不久,大清国发起第二次海防大筹议,掀起了一轮购舰和自造舰的高潮,即分别向英国和德国订购“致远”级、“经远”级巡洋舰和一批鱼雷艇,在国内福州船政局开工兴建近海防御铁甲舰“平远”号。其中“经远”级装甲巡洋舰是许景澄出面与伏尔铿船厂交涉、力荐并最后化为劳动果实的军舰。而等到其他舰船陆续交付使用、并在数次购舰的基础上于1888年正式成立了第一支具有国家编制的海军——北洋海军之后,心觉振作已有所成的清政府觉得该缓一口气了。于是,以翁同龢那本著名的、俗称“停款要命折”的《请停购船械裁减勇营折》为破题,中国海防建设进入了一段长达六年的停滞期。在这六年中,身为驻德公使的许景澄,除了1894年2月受两江总督兼南洋通商大臣刘坤一的委托,分别在德国伏尔铿厂和希肖厂各订购了两艘排水量不满百吨的鱼雷艇,也无法对中国的海防建设做出什么贡献。

另一方面,时任大清国驻俄、德、奥、荷4国公使的许景澄此时也没有多余的精力去关注海军方面的事务。1891年,中国西北边陲又起事端,沙俄出兵侵占了中国新疆帕米尔地区,身兼驻俄公使的许景澄作为中方的谈判代表,责无旁贷地与沙俄外交官员进行了断断续续长达四年的谈判,可谓艰苦卓绝。此间,许景澄著《帕米尔图说》、《西北边界地名考证》,为维护国家主权提供了历史依据。在帕米尔领土问题谈判接近尾声时候,一封来自李鸿章的电报再一次将许景澄推到了海军事务的前台:寄彼得堡许使:南北洋无新式快船殊难制敌,奉旨转电尊处,向德厂询明现成合用快船,即与议价添购,包送来华等因。已嘱龚在英密办,尚无成议,公于此事,讲求有素,如有现成能行廿余迈之船,快炮、雷筒俱备,设法包送,议价若干,示复。鸿。

接到这份电报的时间是1894年8月11日。此时,震惊中外的中日甲午战争已经爆发,沉睡六年的清政府这时候才如梦初醒,大笔一挥批了200万两白银交给李鸿章,用以购买英德等国现成的新造军舰。英国方面的购舰事宜李鸿章托付给了亲信、时任驻英公使的龚照瑗,而德国方面李鸿章则很自然地交给了许景澄。

正为帕米尔领土划界问题焦头烂额的许景澄此时无法抽身回柏林向伏尔铿等船厂订购,只好委托留守柏林的公使馆人员代劳,但结果令人失望。8月20日,得到柏林方面初步消息的许景澄在圣彼得堡回电李鸿章:遵询伏厂及他厂,均无现成快船出售——澄。巧。

发出电报后的许景澄自己并不甘心。1894 年9月3日,帕米尔问题告一段落后,许景澄从圣彼得堡乘火车回到柏林亲自查访消息。公使大人亲自出马,结果自然不一样。9月8日,许景澄从柏林电告李鸿章,伏尔铿厂称考虑到李鸿章是老主顾,可以以优惠价格和最快的施工速度(七个半月,当时可称为“神速”)为中国赶造一艘巡洋舰;日耳曼船厂内有一艘原本要卖给土耳其的鱼雷炮舰即将完工,如果中国需要的话可以优先转给中国。

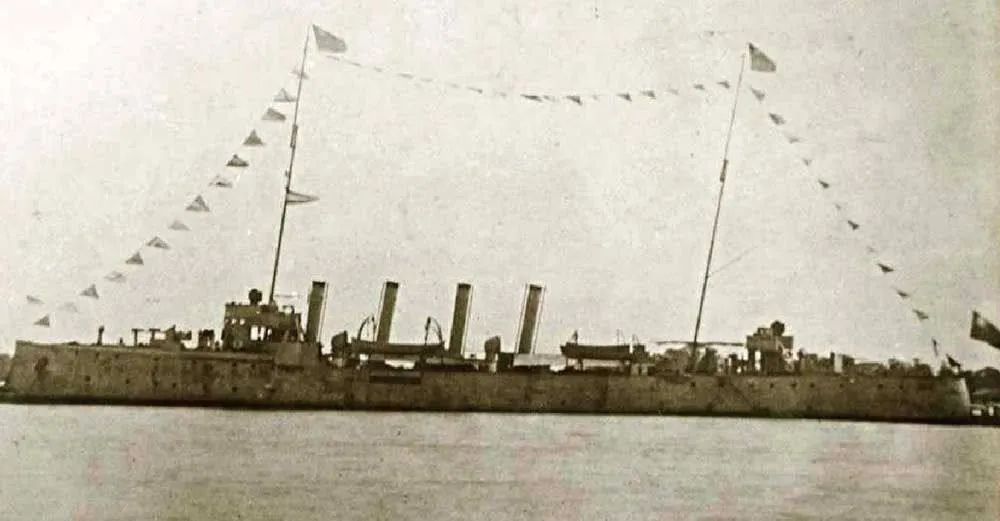

一艘即将完工的鱼雷炮舰虽然体量无法和巡洋舰同日而语,但相比要在七个半月后才能拿到的巡洋舰,对当时的中国而言,来得更加实际。因此,清政府决定买下日耳曼船厂的这艘鱼雷炮舰。但是李鸿章对当时还名不见经传的日耳曼船厂的生产能力和质量表示怀疑,他心目中的理想目标还是“老相识”伏尔铿厂,而识趣的伏尔铿厂此时也派工程师上门推销,称该厂也有一艘原本由西班牙订购、体量类似的鱼雷炮舰正在施工,并宣称可以包送到中国。而中国当时正遭受中立国军火禁运,这条舰对清政府无疑充满了莫大的吸引力。就这样,原本日耳曼船厂志在必得的订单被伏尔铿厂横刀夺走。这艘鱼雷炮舰就是中国海军历史上惟一一艘有四根烟囱的军舰——“飞鹰”号。

由于甲午战事的急转直下,在“飞鹰”舰工程即告尾声的时候,马关的停战谈判已经进入了议定阶段。“飞鹰”舰同在英国购买的“飞霆”舰一样,最终没能在抗击倭寇的战场上一显身手,而一手操办转购事宜的许景澄此时也多少有些力不从心之感。

重建海军,殚精竭虑

中日甲午战争的惨败结局不仅仅使中国背负了两亿两白银的赔款负担,还失去了惟一的一支国家编制的海军。北方的海防力量被一扫而光,京畿门户重地,万万不能无防。所以,即便背负着沉重的赔款债务,国库早已入不敷出,痛定思痛的清政府不惜挪用因《马关条约》赔款而向西方银行所举国债,依然迈出了重建海军的步伐。

1895年8月20日,正在柏林公使馆的许景澄意外接到了来自北京总理衙门的电报,要求“查明德国铁甲船订造需费数目,有无现成之上等船出售?”不久,又一份电报送达:“查明最坚利之船需费若干?几时可成?”最后具体到舰船种类,包括铁甲舰,穹甲巡洋舰和驱逐舰。

得令后的许景澄立刻向有丰富大型军舰建造经验的伏尔铿厂和丰富鱼雷艇/驱逐舰建造经验的希肖厂发去询问函。二厂得函后,立刻组织设计人员,根据中国人的要求和中国沿海地理、港口的实际情况为中国量身打造相关军舰。

伏尔铿厂于1895年11月提出了一型前无畏舰和一型穹甲巡洋舰的设计方案。前无畏舰方案的母型选自当时德国刚开工的第二型前无畏舰“凯撒”级。由于当时中国财力不丰,而且中国港口吃水有限,军舰在母型基础上“缩水”——排水量从“凯撒”级的12000吨减少到了7600吨;吃水控制在6.6米,勉强适应中国港口水文状况。许景澄根据甲午战争的教训,对军舰的火力和防护能力提出了特别要求。原方案采用两门240毫米舰炮,经过交涉后改为2门威力不亚于英式305毫米舰炮的280毫米克虏伯舰炮,外加10门150毫米、6门105毫米副炮以及大量57毫米、37毫米机关炮和马克沁机枪;装甲原计划最厚部位由200毫米增加至250毫米。整艘军舰造价连带武器(不包括弹药)在内控制在48.78万英镑内。作为一型前无畏舰,这是一个极低的价格。

而穹甲巡洋舰是和前无畏舰形成高低搭配的配套产物。其外形模仿甲午海战中北洋海军的死敌——“吉野”号,排水量为2900吨。经许景澄提议,除了原主炮为前后各1门的150毫米克虏伯速射炮,在舰艏处增加1门,形成前二后一的奇特主炮布局。另有105毫米速射炮8门、37毫米机关炮6门、马克沁机枪6挺,穹甲厚度由26毫米~56毫米增加到40毫米~76毫米,最高航速超过20节,报价为16.55万英镑。

1896年,总理衙门拍板,依照伏尔铿厂提交的穹甲巡洋舰方案向该厂订购3艘穹甲巡洋舰,即后来的“海琛”、“海筹”和“海容”。不料,英国阿姆斯特朗公司中途横插一杠,对总理衙门官员极力游说。总理衙门毫无征兆地叫停前无畏舰的购买计划,而向阿姆斯特朗公司订购了两艘大型穹甲巡洋舰,每艘造价3238242万英镑,即后来的“海天”和“海圻”。

另外,希肖厂提出了大型领航鱼雷艇的改进方案—— 将其改成性能优异的驱逐舰(最高航速可达32节),很快获得了中国的青睐。总理衙门决策订购4艘,希肖厂上下满心欢喜,立即组织技术工人投入建造。1898年下旬,各舰顺利完工。此时许景澄已经卸任回国,后任驻德公使吕海寰登船查看验收,认为“速率、马力均与合同相符”,分别命名为“海龙”、“海青”、“海骅”、“海犀”。

在关注军舰购置的同时,许景澄援引甲午海战中,北洋海军各炮位备弹量不足的教训,购买军舰的时候列出了足额的弹药储备的报价。同时,许景澄担心伏尔铿厂为了以低廉的价格承接订单,以减少配套弹药数量的方式来压低军舰总价。许景澄还特地致信总理衙门,对报价预算中列入大批弹药而抬高总价的原因加以说明。总理衙门基本同意按照许景澄呈交的弹药数额为军舰购买弹药,而经许景澄分别与炮弹生产商克虏伯公司和鱼雷生产商刷次考甫公司交涉,炮弹价格下调7%,鱼雷价格下调5%(之前最高优惠记录分别是6%和2.5%)。

甲午战争后,清政府重建北洋海军的行动中,许景澄一手操办了两型7艘军舰的谈判事宜,为重建海军殚精竭虑,做出了自己的贡献。

庚子就义,栋梁摧折

1898年9月中旬,在最后一批“海龙”级驱逐舰还未建成之际,许景澄向继任者吕海寰交卸了公使的职务后,踏上了回国的路程。时年53岁的许景澄健康状况堪忧。可是本要回乡养病的他才刚到老家安顿下来,一道来自北京的命令又召他回京。沿着青年时进京赶考的路线,许景澄再次踏上进京之途。只是谁都没想到,他老人家这一去就再也没有活着回来。

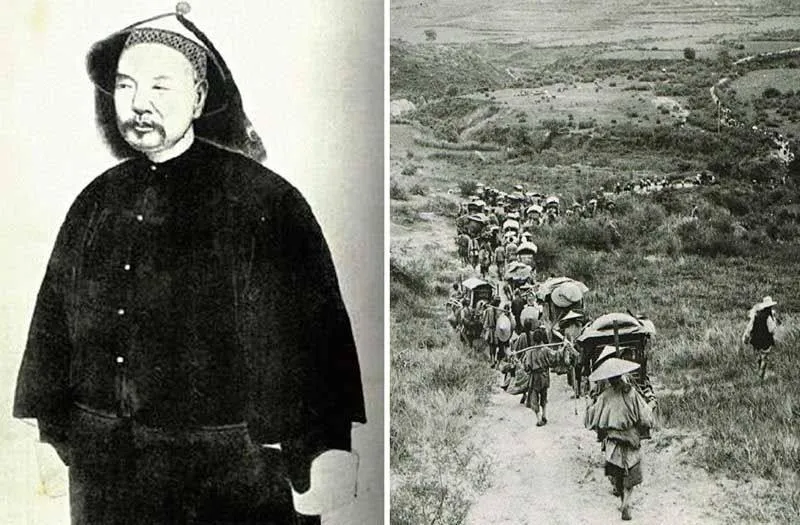

抵京后,正所谓能者多劳,许景澄被委以重任:总理衙门大臣(外交部副部长)、吏部左侍郎(相当于中央组织部第一副部长)、京师大学堂总教习(北京大学校长)、管学大臣(教育部长)、全国铁路督办(铁道部部长)兼中东铁路督办等职衔和差事接踵而至。除了吏部左侍郎外,其余职务和差事多多少少都与洋务沾边,因此,许景澄不可避免地受到了来自顽固派的嫉恨,其中尤以徐桐为最甚。

徐桐,字豫如,号荫轩,汉军正蓝旗人,道光进士。晚晴著名的顽固派大臣,一辈子“守旧,恶西学如仇”(《清史稿》语)。在他眼里,许景澄等洋务派官员实在是大逆不道之徒,最好立刻被五花大绑押赴法场,明正典刑。因此,徐桐一直暗中寻找机会。

机会终于来了。1900年庚子年,义和团运动横行京津直隶以及周边各省,66岁高龄的慈禧太后听信徐桐等顽固派的谗言,决心用义和团来向洋人示威。将义和团编为团练,令其和正规军一起攻打东交民巷和西什库教堂等洋人、教民聚居区域。不久,又下诏向当时几乎所有的列强国家宣战。

在义和团大肆破坏铁路的时候,身为全国铁路督办的许景澄痛心疾首,上书要求朝廷出面制止,并修复被破坏的铁路。此举惹怒了视义和团破坏铁路为“自强”之举的徐桐,将许景澄的提议斥之为“多事”。1900年6月16日,许景澄先是独自站出来反对攻打使馆,指出“攻杀使臣,中外皆无成案”。后又联合好友袁昶联名上《请速谋保护使馆,维护大局疏》,表明进攻使馆的严重性——春秋大义,不斩来使,围攻使馆,杀害公使,不合国际公法,绝不可采用激怒各国的做法。以一国而敌各国,是关系国家存亡之大事。而这些行为却为许景澄悲壮的人生结局埋下了伏笔。

第二天上朝,对时局心急如焚的光绪皇帝情绪失控,竟然起身走下御座,上前拉着许景澄的手哭着说道:“许景澄,你是出过洋的,在总理衙门办事多年,外间情势,你当知道,这能战与否,你须明白告我。”许景澄含泪回答:“杀使臣(指杀死德国公使克林德),烧使馆,即使国际上亦罕见此种成案,不得不格外审慎。”这对君臣一时哭成一团,而此时,徐桐等待已久的机会终于来了。

徐桐即刻出班,怒斥许景澄不成君臣体统(居然敢在朝堂之上和皇帝手拉手),紧接着许景澄就被气昏头的慈禧太后下令拿下,正式进入了“司法程序”。

时任刑部左侍郎的徐承煜正是徐桐之子,在乃父授意之下在很短时间内就给许景澄定了罪名——勾结洋人,莠言乱政,语多离间。同时被定罪的,还有许景澄好友,太常寺卿袁昶,因其言“力言奸民不可纵,使臣不宜杀”而被捕入狱。1900年7月29日,许、袁二人身着官服被押到菜市口,当场聚集的义和团人群中“杀死卖国贼”的口号响成一片。此时为国家前途忧虑到“数日之内,鬓发尽白”的许景澄倒是十分坦然,先是将存于俄国银行的四十万两办学经费的存折上交,防止俄国人赖帐。接着留下了一句遗言:“各国联军行将入都,事不堪问矣,日后和约之苛不待言,君等当预筹之。”尔后,和袁昶等一同慷慨赴死,鬼头刀落下之前,许景澄发出了最后的长叹“愚昧误国呀!”这一年,许景澄55岁。

盖棺定论

许景澄殉国后,八国联军很快攻入了北京,义和团的“神拳”在现代化的自动火力面前一文不名。很快,随着李鸿章到北京同列强谈判,战争宣告结束。

由于许景澄名声在外,因此在《辛丑条约》中为他的平反事宜列入了该条约的第二款:因上年力驳殊悖诸国义法极恶之罪被害……奉上谕开复原官,以示昭雪。而参与杀害许景澄的徐桐在家中自尽,徐承煜被抓正法。对徐承煜行刑的,正好是一年前送许景澄和袁昶等上路的刽子手——报应终究会回到施暴者的头上。

第二年,许景澄的灵柩南下回籍安葬,沿途出现万众瞻仰的动人局面。宣统元年(1909)予谥许景澄号“文肃”;1922年,哈尔滨修建许景澄纪念碑(许公碑)和许公路(今景阳街),并开辟了许公碑花园(在一曼街和景阳街交叉口处);1924年在哈尔滨又创办了许公实业中学,后改为许公纪念储才学校(后许公碑、许公碑花园在文革中均遭破坏,荡然无存)。

已故著名历史学家陈旭麓有以下评论:“许景澄、袁昶颇能了解国内外情势,在后党淫威劫持下,不计个人安危,勇敢地站出来讲话,倒是有点责任感和爱国心的。他们被杀,是个冤案。30年来的近代史著作,对他或者避而不谈,或者仍贬为‘通洋’的罪犯,那不是治史的认真严肃态度。