精神康复知识宣教与精神疾病应对方式的调查研究

郭 红,秦艳玲,罗爱军,陈宏美,潘惠君,邹永江,朱慧颖

(河北省秦皇岛市九龙山医院 066601)

精神疾病病程长、治愈率低、复发率高,患病人数逐年积累增多[1]。精神疾病在中国疾病总负担中排名首位,约占疾病总负担的20%。预计至2020年将上升至疾病总负担的1/4[2]。但社会对精神疾病的认识却非常有限,偏见、歧视明显[3-4]。接受治疗的精神疾病患者只占20%[5]。为了全面了解本地区普通民众精神康复知识的普及情况和人们应对精神疾病的方式,本院在2009~2011年对秦皇岛各市区、县区进行普查,分析相关因素,为今后制订精神卫生计划、开展心理健康教育、有针对性地实施医学救助提供科学的参考依据。现将本次精神康复知识宣教与精神疾病应对方式的调查结果报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 用整群随机抽样法在秦皇岛地区3区4县同期调查,发放问卷2 800份,收回有效问卷2 657份,总有效回收率94.89%。然后在精神康复知识知晓者与不知晓者之间调查性别、年龄和文化程度的关系。从中抽取1 100名调查对象,获得有效答卷1 013份,有效率为92.09%。其中,男487名,女526名,年龄分布为18~60岁,平均(32.57±9.73)岁,其中18~20岁68名,21~30岁267名,31~40岁429名,41~50岁137名,51~60岁112名;高中以下581名,高中及以上432名。调查精神康复知识普及情况与应对方式的相关因素。

1.2 方法 采用自行设计的问卷,现场发放无记名填写、现场回收。除了必要的说明外,调查员不给予任何提示。本次研究在调查前集中培训调查人员。应对问卷5项为多选或单选,用作调查分析。问卷第一部分精神康复相关知识调查,参考中南大学湘雅医学院公共卫生学院编制的精神卫生与心理保健知识问卷[6],其中项目部分取自卫生部《精神卫生宣传教育:核心信息和知识要点》,主要涵盖有关精神康复知识及精神疾病病因、预防和治疗以及家庭教育等项目,采用0~1(正误型)评分,总分范围0~33分,评分越高,表明精神康复知识普及度越高。

1.3 统计学处理 应用SPSS16.0软件进行统计学数据处理,计数资料采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

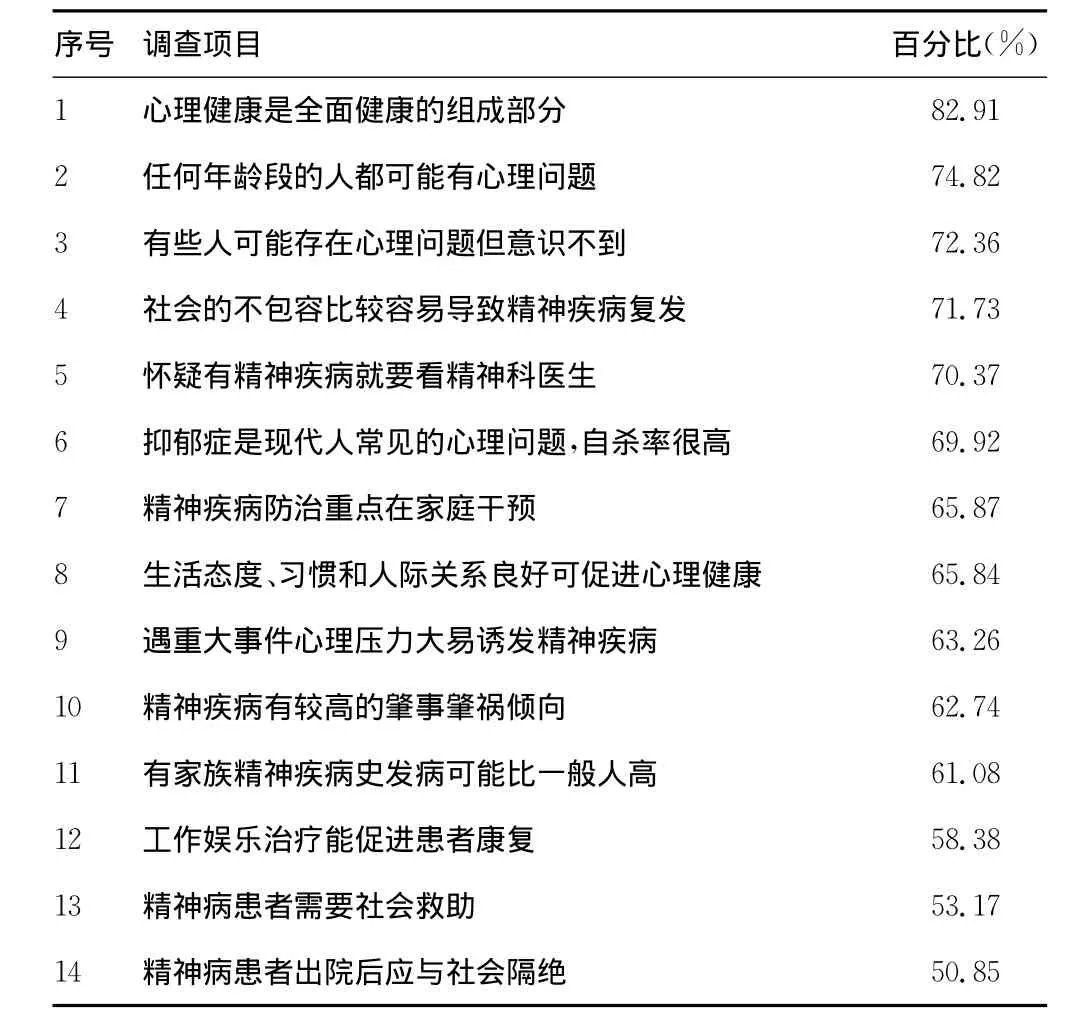

2.1 精神康复相关知识回答的正确率 在所得的2 657份问卷中,精神康复知识的正确率为13.46%~82.91%,平均正确率为49.33%。见表1。

表1 精神卫生康复知识调查结果(n=2 657)

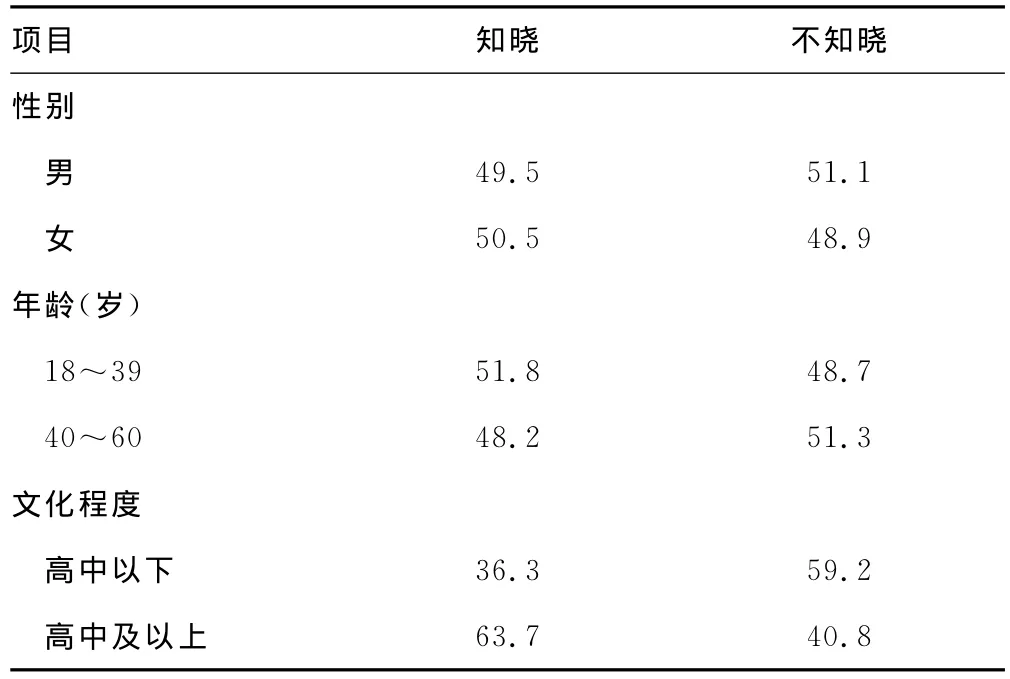

续表1 精神卫生康复知识调查结果(n=2 657)

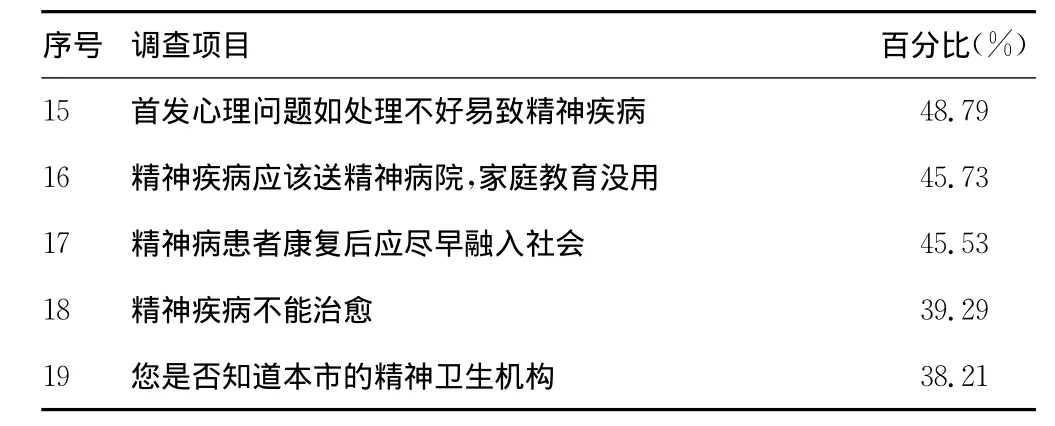

2.2 精神康复知识知晓度与人口学资料比较 在精神康复知识知晓者与不知晓者间抽取1 100名调查对象,获得有效问卷1 013份,有效率为92.09%,调查性别、年龄、文化程度等因素的比率。结果显示:文化程度较高者精神康复知识正确度较高(χ2=20.19,P<0.05),在年龄、性别方面尚无显著差异。见表2。

表2 精神康复知识知晓度与人口学资料比较(%,n=2 657)

2.3 对精神病患者的应对方式情况 调查结果中,关于精神病患者是否有暴力倾向,普遍认为有,并会造成伤害。81.2%的人担心精神病患者具有伤害行为,42.3%认为精神病患者没有判断是非的能力。27.3%否认精神病患者能坚持工作,而仅有12.6%认为能工作。在对精神疾病的对待方式测量中,给精神病患者的建议只有29.6%是去看精神科医生。

3 讨 论

精神康复医学以“预防、诊疗、康复、保健”四位一体的医学发展观指导思想、从生物医学的角度给予精神患者药物治疗和物理治疗以外探索精神疾病全面康复治疗,对患者实施相应的心理社会干预,给予患者全面的康复训练,实现他们出院后康复并重返社会的目的,以减少精神残疾。随着中国国民经济的发展,社会竞争不断加剧,精神心理问题日益突出。对环境的良好适应,是心理健康的重要标志[7]。精神卫生问题作为公共卫生和社会问题已经成为国际社会的共识,对精神健康的关注是对人的根本关注,国民精神健康和享有精神卫生服务的水平是衡量一个国家社会稳定和文明程度的重要标志之一[2]。对于精神疾病,抗精神病药物治疗应作为首选的治疗措施,而康复后的健康教育、工作及娱乐疗法、心理社会干预等措施应该贯穿治疗的全过程,即目前倡导的全病程治疗。社区康复有利于降低重性精神障碍的复发率,社会支持对个体身心健康具有普遍的增益作用[8]。要普及精神卫生知识,正确对待精神疾病患者,才能做到对精神患者的早期发现与早期治疗,才能争取良好的预后,防止复发及预防精神残疾[1]。

本调查发现,秦皇岛地区普通大众精神康复知识普及情况并不乐观,对精神疾病有较为严重的偏见和歧视倾向,结果显示秦皇岛地区普通人群精神康复知识知晓率只占中下等水平[9-11],低于中国其他城市,对精神疾病的发病原因、治疗问题应大力宣传[13]。特别是关于精神疾病的预防、康复及社会服务问题等方面应给予重点宣教。知晓度较高者系文化程度较高者。精神卫生工作者应加强精神康复知识宣传,主要针对精神疾病的日常表现、治疗情况、应对方式、家庭和社会支持等方面,可采取社区、校园讲座、新闻媒体、精神卫生日宣传等等方式,对文化程度较低的人群开展现场宣传或个案宣传广播,全面推广本市普通大众的精神康复知识,使广大民众增强心理保健意识和正确应对精神疾病的能力,有问题及早就医,强化维持治疗的观念,杜绝偏见与歧视。对精神疾病的社会支持包括在社区开展精神卫生科普知识宣传,纠正人们对精神疾病的错误认知,使之能正确对待精神病患者,不恐惧、不抛弃、能接纳患者参加一切社会活动,形成社区监护网等积极作用,这些应对措施对精神疾病患者出院后在社区健康状况的改善有明显作用。家人和社会的广泛支持,有利于患者更好地回归社会。

精神康复知识普及程度关系着精神卫生事业的发展,密切关系着社会的和谐与安宁。防治精神疾病和促进精神心理健康是全社会的责任。建议本市加大对精神卫生事业的投入,建立长效机制,联合社会资源,建立专业和志愿者服务相结合的宣传机制,实现精神疾病全程干预,争取在短期时间内,达到本市精神康复知识知晓率的提升,优化应对方式,以降低精神疾病复发率。

[1]沈渔邨.精神病学[M].4版.北京:人民卫生出版社,2002:775-779.

[2]郝伟.精神病学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2008:2-253.

[3]孟国荣,姚新伟.上海市市民精神卫生知识知晓率调查:2697份问卷分析[J].上海精神医学,2002,14(1):56-57.

[4]王乃信,徐方忠,石其昌.浙江省居民对精神疾病的认识和态度调查[J].浙江预防医学,2005,17(6):13-15.

[5]江开达.精神病学[M].北京:人民卫生出版社,2009:43-48.

[6]张建芳,陈红辉,钟宝亮,等.武汉市中学生精神卫生知识知晓情况调查[J].中国健康教育,2010,26(8):609-611.

[7]郭红,王成喜,赵东,等.新兵心理干预2年后的对比研究[J].重庆医学,2008,37(17):1977.

[8]董增云.大学生人格特征、社会支持与学校适应的关系[J].中国临床心理学杂志,2010,8(5):642-644.

[9]方向,熊端华.福建省居民精神卫生知识知晓率调查[J].海峡预防医学杂志,2010,16(5):30-31.

[10]孙晓花,宋海东.杭州市人群精神卫生核心信息知晓率调查[J].浙江预防医学,2010,22(7):88-89.

[11]张宏伟.精神卫生知识知晓情况及对待精神患者态度、方式调查[J].中国健康心理学杂志,2011,19(11):1307-1309.