200例抗精神病药物使用临床观察

张代江

(重庆市精神卫生中心老年科401147)

老年精神病患者在药物吸收、分布、代谢及排泄等药物动力学上的特点和突出的共病现象,对其合理使用抗精神病药物提出了更高要求。现将本院住院老年精神病患者200例的临床药物使用价值报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选择2010年7月至2012年7月本院住院经抗精神病药物治疗2周以上,年龄大于或等于60岁的精神病患者200例为研究对象,其中,男62例,女138例;年龄60~97岁,平均(73.92±10.88)岁;病程1~744个月,平均病程(194.85±163.45)个月;诊断脑器质性精神障碍106例,精神分裂症79例,情感障碍11例,慢性酒精中毒所致精神障碍4例;合并躯体疾病者188例(94.00%)。均符合《中国精神疾病分类方案与诊断标准(CCMD-3)》有关精神障碍的诊断标准。

1.2 方法 以临床病历为依据,对患者住院期间使用的抗精神药物名称、用药日剂量及不良反应等进行分析。

1.3 统计学处理 用SPSS13.0软件进行统计学数据分析,计数资料用率表示,采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结 果

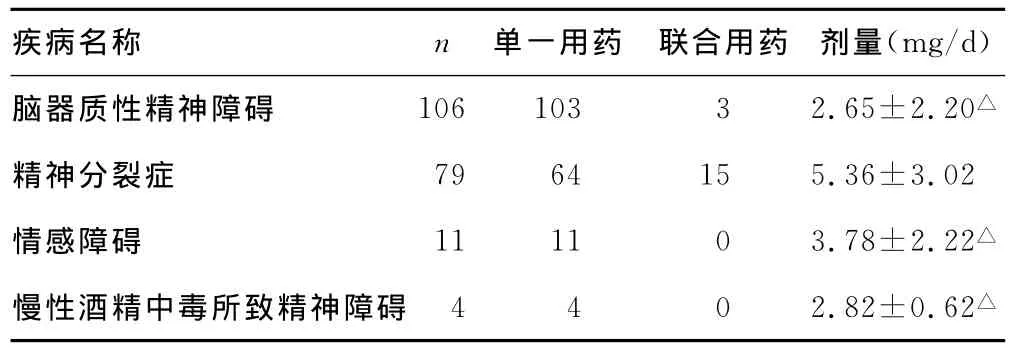

2.1 药物使用状况 单一用药182例(91.00%),二联用药18例(9.00%)。利培酮加喹硫平10例,奥氮平加利培酮和奥氮平加喹硫平各3例,奥氮平加阿立哌唑和喹硫平加舒必利各1例,无三联及以上用药患者。药物使用频度、方式及剂量见表1~2。

2.2 用药剂量 用药剂量均折算为氟哌啶醇计算表示,联合用药14例,用药剂量为(4.05±2.93)mg/d;无躯体疾病患者12例,联合用药4例,用药剂量为(5.93±2.76)mg/d。男性患者联合用药7例,用药剂量为(3.98±2.89)mg/d;女性患者138例,联合用药11例,用药剂量为(2.60±3.64)mg/d。

表1 抗精神病药物使用频度及剂量(n=200)

表2 不同疾病间抗精神病药物使用方式及剂量比较(日剂量折算为氟哌啶醇)(n=200)

2.3 疗效及不良反应 治愈15例,显效51例,好转117例,无效17例,有效率为91.50%。药物不良反应共133例次,依次为锥体外系反应26例次,过度镇静18例次,心动过速17例次,心电图异常15例次,便秘14例次,直立性低血压11例次,电解质紊乱9例次,其他23例次。

3 讨 论

本研究有躯体疾病患者达188例(94.00%),说明老年精神病患者共病现象具有普遍性,与文献报道相符[1]。本研究抗精神病药物的使用频度上非典型抗精神病药物处于绝对优势,其中奥氮平、喹硫平和利培酮居前3位,且以单一用药为主,与文献报道基本一致[2-3]。但曾因价廉、效好而长期广泛应用的氯氮平使用频度有进一步下降趋势,现已被奥氮平取代而退至第4位,这可能与老年精神病患者的疾病构成、年龄、药物安全性及医保条件的改善等因素有关。因此,有研究认为,相较于典型抗精神病药物,非典型(第2代)抗精神病药物疗效好、安全性高,伴随的医患关系良好,患者的生活质量和治疗依从性有明显提高,总体上具有良好的风险/效益比[4]。精神分裂症患者日剂量、联合用药频度显著多于其他疾病患者,与蒋特成等[5]报道不完全一致,有待进一步探讨。躯体疾病共病者日剂量及联合用药频度则明显低于无躯体疾病共病者,女患者剂量也要明显低于男患者,可能与共病及女性患者在躯体(尤其脏器)功能、药物代动力学及药物不良反应方面的差异有关[6-8]。本研究老年精神病患者经抗精神病药物治疗后获得了较好疗效,有效率达91.50%,不良反应发生率低于以往相关报道[9-10],且程度较轻,经处理可改善,未发生因不能耐受而停药或致死事件,这与本院抗精神病药物的规范使用及非典型抗精神病药物普遍使用有关。

非典型抗精神病药物可能会引起代谢综合征,甚至增加老年人血管疾病的发生率和病死率[11],并可增加痴呆症死亡的风险[12]。在不良反应方面并不比某些典型抗精神病药物显得有优势,尚不能完全取代后者[13]。超过60岁的老年人因为药物治疗而发生不良反应的危险性是一般成人的2.5倍[14],药物相互作用发生的可能性随用药种类的增加而上升[15]。因此,老年精神病患者的治疗应据其病情,坚持个体化、小剂量及单一用药的原则,确保合理用药,这对于其他医院及非精神专科使用抗精神病药物也具有借鉴作用。

[1]黄爱明.217例老年精神病患者的躯体共病性研究[J].中国民康医学,2007,19(3):205-206.

[2]谢经敏,彭德福.住院精神分裂症患者抗精神病药物使用调查[J].重庆医学,2010,39(6):734-736.

[3]王百灵,孙波,崔维珍,等.对107例住院老年精神病患者日用药的临床调查[J].四川精神卫生,2011,24(1):32-34.

[4]孙建英,刘小龙,季建林.第二代抗精神病药物的药物经济学研究[J].世界临床药物,2004,25(5):309-312.

[5]蒋特成,熊生杰,殷俊先.老年精神病患者抗精神病药物使用情况调查分析[J].临床合理用药,2010,3(22):117-118.

[6]方丽红.73例住院女性精神分裂症患者抗精神病药物用药情况调查分析[J].中国民康医学,2012,24(3):323-324.

[7]沈浩.徐汇区精神卫生中心住院患者用药现状调查分析[J].临床合理用药,2012,5(10):26-27.

[8]鱼爱和,张小澍,邓鸣.非典型抗精神病药物的性别差异[J].药物不良反应杂志,2008,10(2):110-115.

[9]梁勇.老年分裂症患者药物不良反应分析[J].中国中医药咨讯,2011,3(10):359.

[10]钱清奎.102例住院老年精神病患者应用精神药物的临床分析[J].四川精神卫生,2009,22(4):230-232.

[11]Jeste DV,Rockwell E,Harris MJ,et al.Conventional vs.newer antipsychotics in elderly patients[J].Am J Geriatr Psychiatry,1999,7(1):70-76.

[12]陆向锋,夏雪.非典型抗精神病药物可增加痴呆症死亡的风险[J].国外医学情报,2006,27(1):39-48.

[13]魏钦令,赵靖平,张晋碚.两代抗精神病药物治疗精神分裂症的比较[J].医学与哲学:临床决策论坛版,2007,28(8):47-48.

[14]王仕雯.老年人用药问题[J].国外医学老年医学分册,2005,14(5):566-567.

[15]凌春燕,管媛媛.老年人药物不良反应及合理用药干预[J].中国医院药学杂志,2007,27(7):942-943.