高校“阳光体育运动”在发展过程中的问题思考

尚菲 黄涛

(遵义医学院体育学院 贵州遵义 563003)

2006年12月23日由国家教育部、国家体育总局、共青团中央联合下发《关于开展全国亿万学生阳光体育运动的通知》[1](后简称6号文件),开启了“阳光体育运动”在全国各类高校开展的序幕。“阳光体育运动”的开展,一定程度上提学生的体质健康水平,但其开展过程中仍存在一些问题,阻碍了学生体质水平的进一步提高。因此,本文以贵州省18所省属及地方全日制本、专科学校为样本进行相关调研,探讨“阳光体育运动”在发展过程中的相关问题,提出相应的对策,以为“阳光体育运动”的进一步落实和学生体质水平的提高提供理论支持和实际指导。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

以贵州省18所省属及地方全日制本、专科学校“阳光体育运动”开展情况为调查研究对象(成人教育、职业技术学校等未包括在调查研究范围)。

1.2 研究方法

1.2.1 文献资料法

阅读了近年来党和国家有关加强学生体质健康和关于开展“阳光体育运动”的文件、通知以找出了其中的核心内容并具体到若干代表性的问题。另外,收集相关的文献资料,就其中一些普遍问题进行了分析和总结,同时对相关文献所提出的对策进行了总结和借鉴。

1.2.2 访谈法

通过参加“阳光体育运动”相关学术研讨会,与各地专家学者进行了一定的交流,对“阳光体育运动”内涵有了更深层次的理解,同时也搜集了关于开展“阳光体育运动”的独到的见解。另外通过与省内各高校教师的交流,对省内高校关于“阳光体育运动”开展的情况及各校有效措施有了较全面的了解。

1.2.3 问卷调查法

本研究只对各高校实施“阳光体育运动”的整体因素进行调查研究,不包括对学生方面的调查内容。调查问卷主要由各高校的体育部的负责人填写;问卷通过信访和电子邮件的方式进行填写,并采用电话采访方式进行了补充。发放问卷18份,其中7所省属院校和11所地方院校,回收18份,回收率为100%,有效问卷为17,有效率为94%。

1.2.4 数理统计法

利用Excel表格对问卷调查得到的数据进行处理,对问卷的信息以百分比进行统计。

1.2.5 逻辑分析法

在对收集资料的分析和论文撰写过程中,结合实际,运用合理地逻辑学知识,采用分类与比较、分析与综合等逻辑方法,总结研究内容。

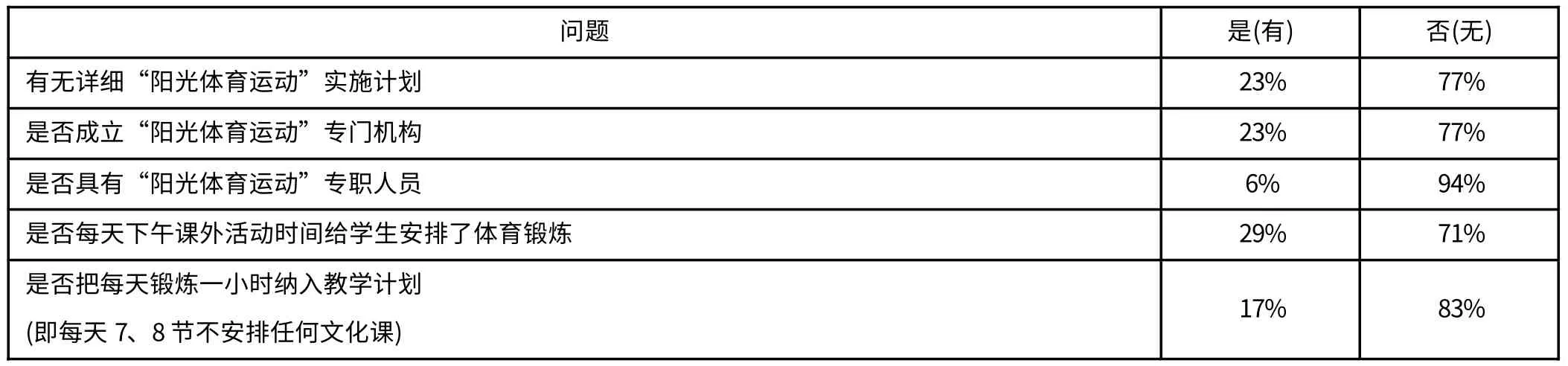

表1 “阳光体育运动”开展情况

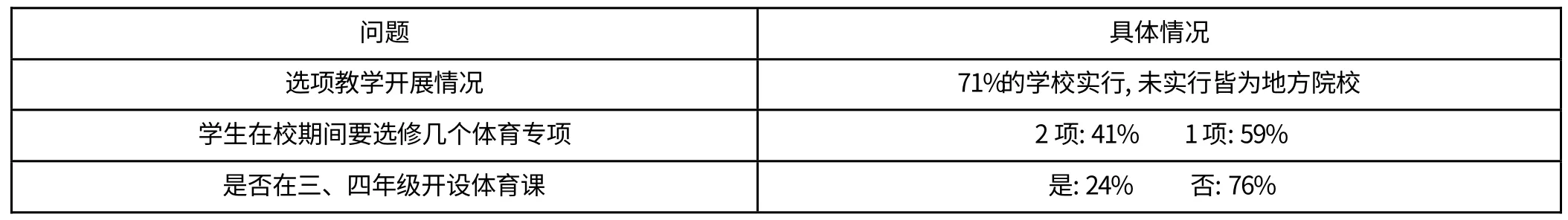

表2 体育课课程设置情况

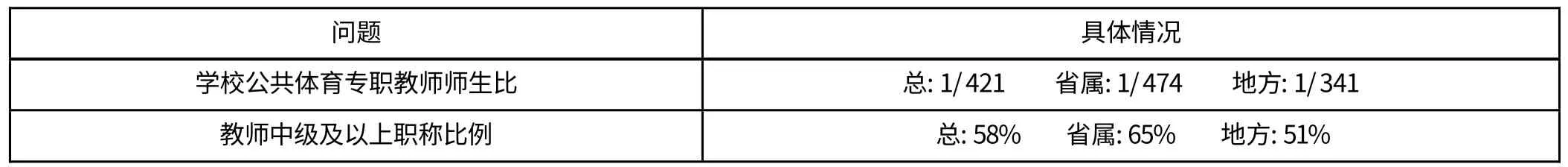

表3 体育师资情况

2 高校“阳光体育运动”开展的紧迫性

2.1 高校学生的体质状况不容乐观

在当前教育形式下,我国部分学校片面追求升学率,不重视学生体育锻炼。2011年8月29日,教育部公布了关于2010年全国学生体质与健康调研结果(教体艺[2011]4号),结果显示大学生身体素质(爆发力、力量、耐力等)继续呈现缓慢下降[2]。教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰谈到北京大学2011级学生两周军训期间,近3500名学生累计看病超过6000人次[3],此现象在全国各高校新生军训时常见。此外,武汉、广州、西安等几十所高校的运运会取消了5000m、3000m的长跑比赛,原因之一该项目对学生体质要求较高,报名学生少;原因之二“避免受伤”、“防止猝死”。由此可见,高校学生的体质状况不容乐观。

2.2 “阳光体育运动”开展的价值

“阳光体育运动”的开展,从现实意义上来讲,具有其一定的价值。从科学发展观看,青少年学生是国家未来的主人,梁启超先生曾说“少年强则中国强”[4],那么保证青少年的体质健康是社会进步、国家昌盛的前提;“阳光体育运动”的开展是新时期加强人才建设的战略措施和富国强民之本;而从人性化的角度看,开展阳光体育运动是落实“以人为本”的内在要求,是加强和谐社会建设重要的物质基础;再者,从教育本身看,开展“阳光体育运动”是转变教育理念,全方位提升办学的内涵与层次,提高全面发展素质教育质量的重要举措。因此,从以上几点来看,开展“阳光体育运动”的价值,就是要通过阳光体育的作用,使各级各类学校形成浓郁的校园体育锻炼氛围和风气,使广大学生走进大自然、走到阳光下,培养体育锻炼的兴趣、养成锻炼的习惯,为终身体育打下良好的基础。

综上所述,开展“阳光体育运动”能充分调动学生参与到体育锻炼中,提高学生的体质健康水平,发展其综合素质,在当前我国青少年体质健康水平不理想的现状下,开展“阳光体育运动”具有一定紧迫性。

3 高校“阳光体育运动”开展的现状

自6号文件下发之后,全国各地高校认真学习和传达相关文件精神,使“阳光体育运动”在高校间得到了广泛了开展。由表1可知,在所调查的18所省属及地方全日制本、专科学校中,所有学校都开展了“阳光体育运动”。但其在开展的过程中,更多的流于表面形式,根据调查结果显示,仅有23%的学校设立了专门的管理机构,但仅有6%的学校配备了专职的管理人员,仅有23%的学校根据“阳光体育运动”开展的要求制定详细的的实施计划,仅有29%的学校给学生安排了课外锻炼时间,17%的学校把每天锻炼一小时纳入教学计划。大部分学校将“阳光体育运动”一系列组织管理工作交由学校体育教学部门进行管理,并未于学校层面设立专门的活动领导小组。“阳光体育运动”的实施,并非体育教学部门能够独立完成,还有各方面的工作需要如学生管理、团委、宣传、学校卫生、财务等部门协同完成。因此,阳光体育运动在高校开展的相关制度仍待进一步完善。

4 阻碍阳光体育运动在高校开展的因素

4.1 社会环境因素

在我国的社会和学校中“重智育、轻体育”的倾向一直存在,“以升学率”为衡量标准的应试教育贯穿着中小学生的学业生涯。学生一直背负着各种升学压力,直到高考结束,来自家庭、学校的压力才释放出来。中小学的体育课程、体育活动等形同虚设,仅为一部分体育特长生所占用。在与遵义医学院部分非体育专业学生交流中发现,很多学生在中小学阶段处于“放羊式”的体育教学模式,导致学生运动技能水平低,身体素质较差。所以,学生进入大学后,体育教师面临从“0”开始传授学生体育技术技能、体育知识,加大了开展“阳光体育运动”的难度。因此,应试教育理念的深入,导致中小学体育与大学体育脱节,是阻碍“阳光体育运动”在高校开展的主要社会环境因素。

4.2 学校方面因素

4.2.1 领导重视程度不够

领导的重视程度是决定阳光体运动开展的首要前提条件。在调查中发现有部分学校处于“活动来了喊口号、检查来了造材料”的状态,仅仅是举行了“阳光体育运动”启动仪式,学校方并没有把它列入工作日程,尽管做了一些工作,但也不过是按部就班的例行工作。根据国务院办公厅于2012年10月22日下发了《关于进一步加强学校体育工作若干意见的通知》(国办发[2012]53号)文件中提到对学生体质健康水平持续3年下降的地区和学校,在教育工作评估和评优评先中实行“一票否决”[5]。因此,高校开展“阳光体育运动”必须加强领导的重视程度,切实将提高学生体质健康水平落实到实处。

4.2.2 经费投入不足,场地设施建设有待完善

经费是一项活动能否顺利完成并达到预期目的的物质保障。然而根据调查结果,在针对“阳光体育运动”下拨专项活动经费问题时,仅有17%的学校有专项经费,按照教育部制定的《普通高等学校体育场地设施配备目录》,仅有2所省属院校基本能达到要求。场地器材条件的改善,需要巨大的投入;同时“阳光体育运动”的开展也需要较大的资金投入。另外,调查得知,全省仅有两所高校选派人员参加了全国性的关于“阳光体育运动”的学术研讨会,这说明了学校对此项活动重视不够,而从另一侧面也说明了经费不足的问题对活动开展产生了制约。

再望眼全国,除了北京、上海、广州等一线城市高校能完全满足规定基本配备类和发展类,二、三线城市的省会高校能满足基本配备类,而对于非省会高校仅有400m田径场、篮球场、足球场、排球场、羽毛球场等设施,但场地和器材的质量却较差,远远达不到规定标准。经费的缺少,体育场地设施的不足,严重影响阳光体育运动的开展。

4.2.3 体育课程的实施与国家要求尚有一定差距

按照6号文件中“开展阳光体育运动,要与体育课教学相结合。”按照《全国普通高等学校体育课程教学指导纲要》课程设置要求:普通高等学校的一、二年级必须开设体育课程(四个学期共计144学时),三年级以上学生(包括研究生)开设体育选修课。由表2可知在调查的高校中,所有学校在大一、大二开设了体育课程,但体育课程的学时数比规定的时数少,一方面是因为室外上课项目较多,上课须视天气情况而定;另一方面是由于部分教师身兼两职(教师、行政人员),学时数无法保证,然而耽误的学时数并未补回。另外,在“是否在三、四年级开设体育选修课”问题时,仅有24%的学校回答的“是”。此外按照“阳光体育运动”要求,每位学生在校期间要掌握至少两项日常锻炼的体育技能,但在开设的体育课程中,只有71%的高校开展了选项教学,在开展选项教学的学校当中能满足学生选修两个体育项目的仅占到41%。

4.3 体育教师因素

4.3.1 体育教师配备不足

随着高校的扩招,学生总量有了较大幅度的上升,而相比之下教师配备远远落后于学生增长。由表3可知,贵州省高校体育教师师生比总比例为1/421,其中省属院校比例比地方院校更低,达到1/474,大大低于国家提出的120~150名学生配备一名专职体育教师的要求。近年来,各高校年年都在引进人材缓解教师配备问题,但是大多数学校在解决教师配备问题的时候,总是优先考虑学校所谓的专业学科,使得体育教师配备日益恶化,这种现象省属高校尤为明显。体育教师配备的不足,使得高校“阳光体育运动”的开展缺乏科学的组织指导。

4.3.2 职称的评定使体育教师工作重心的转移

职称的高低决定教师在学校和工作岗位中的地位,也影响着教师的经济收益,因此多数教师都希望能尽早的获得高职称的资格认证。而职称的评定看重的是教师的科研能力。由此,为了获得高职称,体育教师的工作重心由上好体育课转为提高体育科研能力,对于开展高校“阳光体育运动”重视程度不够。

4.4 学生自身因素

4.4.1 学习生活缺乏科学规划

由于应试教育的影响,大学生在进入高校后从升学压力中释放出来,同时,由于大学生涯多是住读形式,摆脱了父母的束缚,导致多数大学生以享乐为主,休息期间上网购物、打游戏、谈恋爱,上课时间逃课或睡觉。此外,由于当前多数大学生都是独生子女,长期被父母宠爱,缺乏吃苦耐劳精神和对于未来人生的规划。由此造成大学生对未来工作无准备、无目标、无规划。麦可思研究院(MYCOS Institute)撰写的《2012年中国大学生就业报告》报告显示,在2011年毕业的大学生中,近57万人处于事业状态。即使工作一年的人,对工作的满意率也只有47%。这些都是由于大学生对学习生活缺乏科学规划,而这也直接导致了大学生较难养成科学锻炼的习惯,阻碍了“阳光体育运动”在高校的开展。

4.4.2 部分学生体育知识、观念薄弱

根据调查结果显示,部分大学生体育知识欠缺。如在对遵义医学院进行调查时,一女生在选修课借器材时,将软式排球误认为篮球,还有部分学生在观看篮球比赛时说“某队员越位”等等。这些都反应了当前大学生的体育知识欠缺,无法顺利地达到“阳光体育运动”的要求。同时,部分大学生认为体育活动仅是作为以通过考试测试为目的锻炼形式,对体育的认知是“又脏、又苦、又累”的一项体力活,没有正确理解参与体育运动的价值,导致其体育观念薄弱,使其在参与“阳光体育运动”时自觉性及积极性较低。

5 高校“阳光体育运动”开展的思路

高校“阳光体育运动”的开展以贯彻以学生为主的原则,重点解决在阻碍其开展过程中的相关问题,加强宣传,营造良好的社会氛围;提高高校领导对“阳光体育运动”的重视程度,增加经费的投入;提高体育教师的业务水平,学习“阳光体育运动”相关知识,为其开展提供科学的指导;建立“三多”模式,要求体育教师采取多样化的体育教学手段,学校组织形式多样的体育活动,鼓励学生进行多样化的自主锻炼形式,使其最终回归到对学生的培养上,最大程度地提高学生参与“阳光体育运动”的主动性。

6 结语

“阳光体育运动”是一项旨在促进在校学生积极参加体育锻炼,增强体质健康水平的,有社会、学校、家庭多方组织的一体化的体育工作。高校是“阳光体育运动”开展的最后一个阶段,向下是验收中小学“阳光体育运动”开展是否见成效的机构,向上承担着让学生至少完全掌握两项日常锻炼的体育技能和具有终身体育意识的重责。那么在现阶段要通过“阳光体育运动”的开展提高大学生的体质健康水平,使他们成为德智体美全面发展的社会主义建设者和接班人,除了解决阻碍“阳光体育运动”开展的问题外,还需要不断完善各项相关制度,需要学校体育、家庭体育、社区体育的协同配合,才能保证“阳光体育运动”的开展有价值、有效果,才能改善当前大学生体质状况,才能促进“阳光体育运动”在高校的可持续性发展。

[1]教育部,国家体育总局,共青团中央.关于开展全国亿万学生阳光体育运动的通知[R].2006-12-23.

[2]国家体育总局.2010年全国学生体质与健康调研结果[EB/OL].http://www.gov.cn/gzdt/2011-09/02/content_1939247.htm,2011-09-02.

[3]王登峰.全国高校体育工作座谈会讲话[EB/OL].2012-09-09.

[4]李鸿江,尹军.阳光体育总论[M].北京体育大学出版社,2009,3:11.

[5]教育部.关于进一步加强学校体育工作的若干意见[R].2012-10-22.